Dos eventos antagónicos van a suceder con un mes de distancia. Hace unos días el Estado español me exigía el pago de una nueva cantidad desorbitada por una condena penal; unas semanas después el libro que critica esa condena recibirá un importante premio nacional.

Estos dos hechos opuestos simbolizan el estado de esquizofrenia en el que nos encontramos, al menos en el debate público, y son un síntoma de autismo institucional. Por supuesto, no son los únicos ni los más importantes que señalan en esa dirección, pero el caso es suficientemente incisivo, y su escala suficientemente manejable, para ser arquetípico.

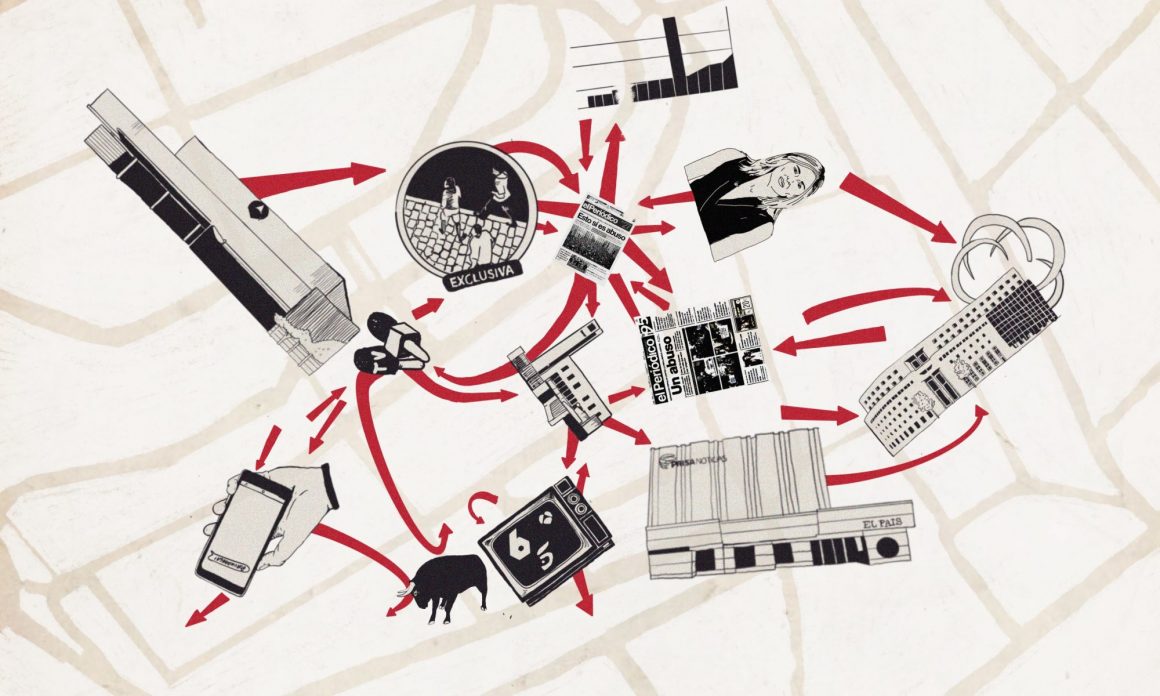

La condena, como ya advierte el titular, es por el Tour de La Manada, un “acto ultrarracional” llevado a cabo por el grupo Homo Velamine en diciembre de 2018. Consistió en una web con la que toda la prensa se “escandalizó”; en ese momento se convirtió en un desmentido que ponía esa “indignación” frente al espejo para hacer ver que los medios “se lanzan como hienas a cualquier cadáver al que le puedan chupar la sangre aún caliente”. La acción fue condenada por el Tribunal Supremo con 18 meses de cárcel, 15.000 euros y costas en diciembre de 2020.

Saltamos hasta el presente. El primero de los eventos de los que hablaba ocurrió el pasado 29 de abril: recibí la ejecutoria de 5.300 euros adicionales a los 31.000 que ya llevo arrojados al proceso penal. El segundo ocurrirá el 25 de mayo: Juan Soto Ivars recibirá el premio Pop Eye de ensayo por Nadie se va a reír.

¿Cómo puede ser algo perseguido y celebrado a la vez en un mismo grupo de convivencia? Intentaré responder en cinco puntos, sin detenerme en detalles ni documentación, que se pueden encontrar en la propia web a juicio, tourlamanada.com.

- Evidencia las denuncias falsa

La condena es a raíz de una denuncia falsa. Invocar este concepto causa siempre un sentimiento amargo, ya sea por exceso o defecto de importancia. Este caso lo es. La denuncia data de cinco meses después de los hechos, cuando todo estaba aclarado en sede judicial y la web presentaba el desmentido explicatorio. Sin embargo, la acusación insiste en que se trata de un tour real cuyo propósito es, entre otras graves incriminaciones, “enaltecer la figura de los agresores sexuales”, “justificar y comercializar con la agresión sufrida por la víctima” o “defender las agresiones sexuales contra las mujeres en general”. Lo interesante de esta denuncia falsa es que está interpuesta por la persona sobre la que se ha construido el movimiento #HermanaYoTeCreo, cuyo propósito es, precisamente, dar por veraces los testimonios según la identidad de quien los realice, y que ha llevado a la modificación del Código Penal con la ley del “solo sí es sí”, aunque finalmente no se invirtió la carga de la prueba.

2. Es la primera aplicación del artículo 173.1 del Código Penal contra la libertad de creación

La denuncia invoca un artículo nunca antes empleado contra la libertad de expresión y creación: el 173.1 del Código Penal, de trato degradante. La jurisprudencia a la que recurre la sentencia muestra la naturaleza de las acciones que castiga este artículo: mantener encerrados a unos niños, sin luz, atados a la cama y malnutridos; obligar a una mujer a prostituirse bajo amenaza de arma blanca; golpear y amenazar a un hombre encerrado durante varios días, etc. Se trata de un uso extensivo del tipo penal, es decir, aplicar la ley a casos para los que no ha sido concebida. Es un precedente grave que ya ha tenido réplica: el escritor Camilo de Ory fue condenado en 2023 por ese artículo a causa de unos tweets de humor negro sobre el caso de Julen, el niño caído a un pozo cuyo rescate fue retransmitido en tiempo real por la prensa “para el placer de las audiencias, que apenas podían distinguirlo de su telenovela favorita”.

3. Evidencia cómo funciona la desinformación

El bulo original del Tour fue un éxito: ejemplificó la espiral de desinformación por la que la propia prensa se retroalimenta con invenciones y juicios de valor. “Todo es cierto si hay una masa suficiente de personas dispuestas a creerlo”, teorizaba proféticamente el desmentido: una hiperrealidad que la denuncia llevó a la práctica en el proceso penal. Este añade su propia retórica y superpone nuevas capas de desinformación, alimentadas por fuentes “de confianza” (la acusación y el poder judicial), a unos hechos siempre contrastables: bastaba con visitar la web original. Algunos periodistas intentaron informar verazmente, o al menos ofrecer la versión de la parte contraria, pero se encontraron con la oposición inexorable de sus editores. “¿De qué me tengo que informar mejor que leyendo un artículo con los extractos de la sentencia que lo ha condenado?” preguntaba ingenuamente alguien en internet.

4. Evidencia la subordinación de la justicia a la prensa

Para aplicar el artículo 173.1 la sentencia se ve obligada a deformar los hechos. Recurre a falacias y argucias argumentales y cae en vicios procesales. Por ejemplo, no hace en ningún momento referencia a Homo Velamine, al desmentido, a las disculpas presentadas ingenuamente en el juicio ni a la posición de la fiscal, que es absolutoria. No aclara lo sucedido y salda las pruebas de la defensa con un “presuntamente”. Es, en definitiva, la sentencia de Schrödinger: considera que el tour es real cuando aborda cómo lo percibe la denunciante, pero lo trata como una “presunta” crítica a la prensa para aplicar el 173.1. Esto, en realidad, es indiferente, ya que tanto una cosa como otra son actos de libertad de información y creación que caen fuera del ámbito del tipo penal. Lo que hace la sentencia, en última instancia, es no desbaratar el relato hiperreal que, como todo discurso público actual, se erige sobre dos falacias fundamentales: la apelación a las emociones y la falsa dicotomía. La justicia no solo no las cuestiona sino que las apuntala con entusiasmo y el membrete del estado.

5. Introduce la subjetividad en el derecho

Estamos ante una sentencia posmoderna que renuncia a la verdad objetiva. La declaración de la denunciante es la única prueba inculpatoria y lo único que la condena no trata ambiguamente, pero es una prueba fundamentada en la hiperrealidad: “La perjudicada explicó con claridad que el contenido de la web no le pareció una broma en general, sino que pensó que se reían de ella, que le avergonzó el planteamiento, la idea en sí misma, de que hubiera personas que pudieran pasearse por el lugar en el que fue objeto de la agresión” (p. 8 de la sentencia). Al no aclarar la verdad, los jueces prefieren mantenerla sumida en la miseria, como también lo prefiere su abogada, a quien adeudo los 5.300 euros. Los hechos reales tal vez le sigan causando dolor, pero constituyen un caso distinto cuyo posible daño podría repararse sin el uso irresponsable y malintencionado de la justicia. Introducir la subjetividad en el derecho abre la puerta a cualquier interpretación que quiera darse a un producto cultural, incluso las fundadas en fines lucrativos o ideológicos.

* * *

Mucha gente se ha alegrado por la condena porque consideran que supone un avance en los derechos de las mujeres. Creo que el beneficio que puedan tener, si es alguno, es pírrico en comparación con el retroceso que supone en materia de expresión y seguridad jurídica –también para las mujeres.

La acusación no quiso atender a Juan Soto Ivars cuando el autor se documentaba para el libro ahora premiado. Su último escrito legal sigue insistiendo que se trata de un tour real y persiste en las incriminaciones. El escrito iba dirigido al Tribunal Constitucional, que debe ahora decidir si aún podemos conservar alguna noción de la realidad o, por el contrario, debemos abandonar toda idea de verdad objetiva.