Después de un turbulento siglo XX marcado por dos guerras mundiales, el año 2000 se presentaba como un milenio pacificado: el nacionalismo había sido derrotado, la integración europea estrenaba moneda única y el comunismo era una escombrera. Todo parecía indicar que el mundo caminaba con paso decidido hacia “el fin de la historia”, el estadio último de la evolución política que había predicho Fukuyama.

Unos años antes, el politólogo había publicado su tesis. Para él, dos eran los impulsos que servían de motor a la historia: la razón científica, que conduce de forma inexorable al capitalismo y, por ende, al individualismo; y la voluntad de ser reconocido por los otros. Para Fukuyama, la consecuencia lógica de ambas inercias era el triunfo de la democracia liberal, que se impondría sobre todas las demás ideologías en una hegemonía que determinará el fin de los grandes acontecimientos humanos, esto es, el fin de la historia.

El libre mercado es el sistema dotado de la flexibilidad, la iniciativa personal y la competencia necesarias para permitir la innovación de la ciencia. Por otra parte, la volición que domina al individuo es la afirmación ante los otros. Y esa aspiración solo puede ser satisfecha por el ordenamiento democrático. Para Fukuyama, el liberalismo iguala la dignidad de todos los seres humanos. En este sistema ningún individuo es más que otro, lo que permite que el deseo de reconocimiento se vea saciado. Es ahí donde Fukuyama conecta con su idea del último hombre, un concepto que toma prestado de Nietzsche: desprendido de la necesidad de reconocimiento que lo definía, el hombre, tal como lo conocimos, deja de existir.

Así pues, para Fukuyama, el devenir político es una pugna constante entre formas de organización rivales. Fruto de esas fricciones, muchas de ellas van siendo derrotadas y aparcadas en la cuneta de la historia, y al final, solo una, la democracia liberal, cruzará vencedora la línea de meta. Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde que Fukuyama publicara su teoría en 1992.

Cuatro años más tarde sería su mentor, Samuel Huntington, quien viniera a enfriar el optimismo democrático. En El choque de civilizaciones, Huntington sostenía que el fin de las ideologías no daría lugar a un mundo poshistórico impulsado por la razón científica y el individualismo, sino que caminábamos hacia un nuevo escenario protagonizado por el choque de grandes bloques culturales homogéneos que llamó “civilizaciones”. Para Huntington, el progreso material no conduce de forma necesaria a abrazar los valores occidentales, como demuestra el “resurgimiento islámico”. Cinco años después de estas observaciones, el 11 de septiembre supondría una declaración de guerra a Occidente y la inauguración de un nuevo periodo histórico de conflictos.

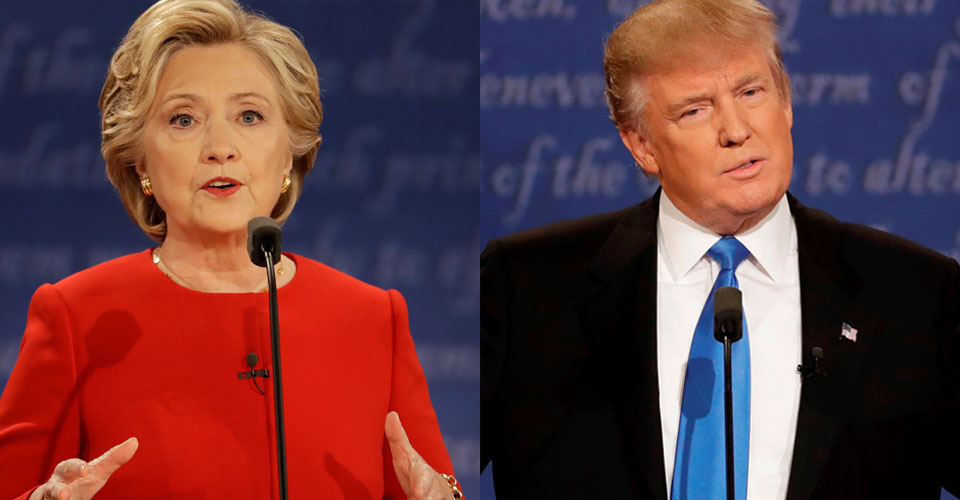

Esto no anula necesariamente la tesis de Fukuyama: al fin y al cabo, ninguna forma de organización política alternativa a la democracia liberal se ha mostrado capaz de competir con ella en términos de bienestar y progreso. Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a la eclosión de nuevos conflictos que no tienen que ver con la fricción entre los bordes bien definidos de esos bloques civilizatorios, pues los valores de la democracia liberal están siendo cuestionados dentro de los límites de Occidente, poniendo en entredicho la validez del fin de la historia.

Este fenómeno reciente tiene que ver con la globalización: en un mundo crecientemente integrado, las líneas de fractura cultural se trasladan, por medio de los flujos migratorios y el alcance del terrorismo internacional, a las sociedades occidentales. Pero hay algo más, algo que guarda relación con la observación que hiciera Seizaburo Sato, para quien las confrontaciones propias de nuestro tiempo son desencadenadas por las crisis de identidad en los individuos.

Así, si pasamos el foco de las civilizaciones a los individuos estaremos más cerca de poder explicar por qué el vaticinio de Fukuyama ha sido, cuando menos, pospuesto. La tesis del politólogo se apoyaba en dos condiciones que constituyen el motor de la historia y que solo se ven satisfechas en la democracia liberal: la razón científica y el afán de reconocimiento personal. Pero ¿qué pasaría si la proposición fuese incorrecta? ¿Y si la interacción de ambas premisas no condujera al equilibrio democrático esperado?

Es posible que el progreso tecnológico haya contribuido a ensanchar la brecha de la desigualdad: la automatización hará prescindibles muchos puestos de trabajo, la deslocalización de empresas favorecida por la globalización trastocará los mercados laborales nacionales, los flujos migratorios permitirán una mano de obra barata que originará grandes desequilibrios de renta. Al mismo tiempo, la tecnología producirá otro tipo de desigualdades de tipo generacional, entre las cohortes de edad más jóvenes y las más veteranas, y de tipo geográfico, entre los ciudadanos de áreas urbanas y rurales.

Todas estas desigualdades están en el origen de la crisis de expectativas que ha desencadenado en Occidente una reacción contra los valores liberales. Así, una mitad del motor de la historia podría haber conducido al socavamiento de la otra mitad. La razón científica ha dislocado el principio de igualdad democrático que permitía saciar la volición de reconocimiento individual. Sin la promesa de la afirmación personal, el modelo liberal, que debía proveer bienestar y estabilidad, se convierte en una nueva fuente de desigualdad, frustración y conflicto.

La tesis de Fukuyama no ha sido necesariamente invalidada, pero al menos sí retardada. Para que se cumplan sus vaticinios sobre el fin de la historia, Occidente tiene que hacer frente a un reto que no es sencillo: atajar las desigualdades propiciadas por el progreso científico, de tal modo que la democracia liberal siga siendo el modelo que reconoce la misma dignidad a todos los hombres.

Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.