La presidencia de Donald Trump terminó como comenzó. En su primer discurso como presidente de Estados Unidos, Trump advirtió de una “masacre americana”, un dantesco escenario de fractura. Enfatizó divisiones y temores. Cuatro años después, regresó a lo mismo. En sus últimos momentos en Washington, se negó a recibir a su sucesor y se fue sin aceptar su legítima derrota. Mezquino, Trump estuvo cerca, en su violento narcisismo, de quebrar sin remedio las instituciones democráticas del país que gobernó. No lo logró. El triunfo de Joe Biden –un hombre con cincuenta años de vida pública y tremendas tragedias personales a cuestas– rescató del umbral de la pira a la centenaria democracia de Estados Unidos.

La amenaza, claro está, no se ha ido. La insidiosa calumnia del inexistente fraude electoral ha envenenado a millones. Los sondeos sugieren que la mayoría de votantes republicanos dudan de la legitimidad de la presidencia de Biden. Esto es inaudito e injusto: no hay evidencia alguna de fraude electoral, ni ahora ni antes en la historia estadounidense. Pero que la mentira sea objetivamente inverosímil no le resta ponzoña. Biden no solo tendrá que enfrentar el legado de mentiras de Trump: también deberá hacerle frente a la desconfianza y la polarización, que en Estados Unidos son como un pastizal seco. Solo se necesita un chispazo para que escenas como las del Capitolio, fraguadas desde el discurso de Trump y los suyos, se repitan.

¿Qué solución le queda a Biden? Hacer lo mismo que ha hecho en medio siglo de función pública. Biden ha insistido siempre, a veces para el hartazgo de otros políticos del partido demócrata, en la posibilidad de un diálogo que trascienda, primero, las diferencias ideológicas. En sus años en el Senado se le conoció como un experto en la avenencia de posiciones irreconciliables. Biden desconfía de la división incluso como herramienta política. Nunca ha creído en la conveniencia de dividir. Esa será su apuesta ahora, y no solo en Washington.

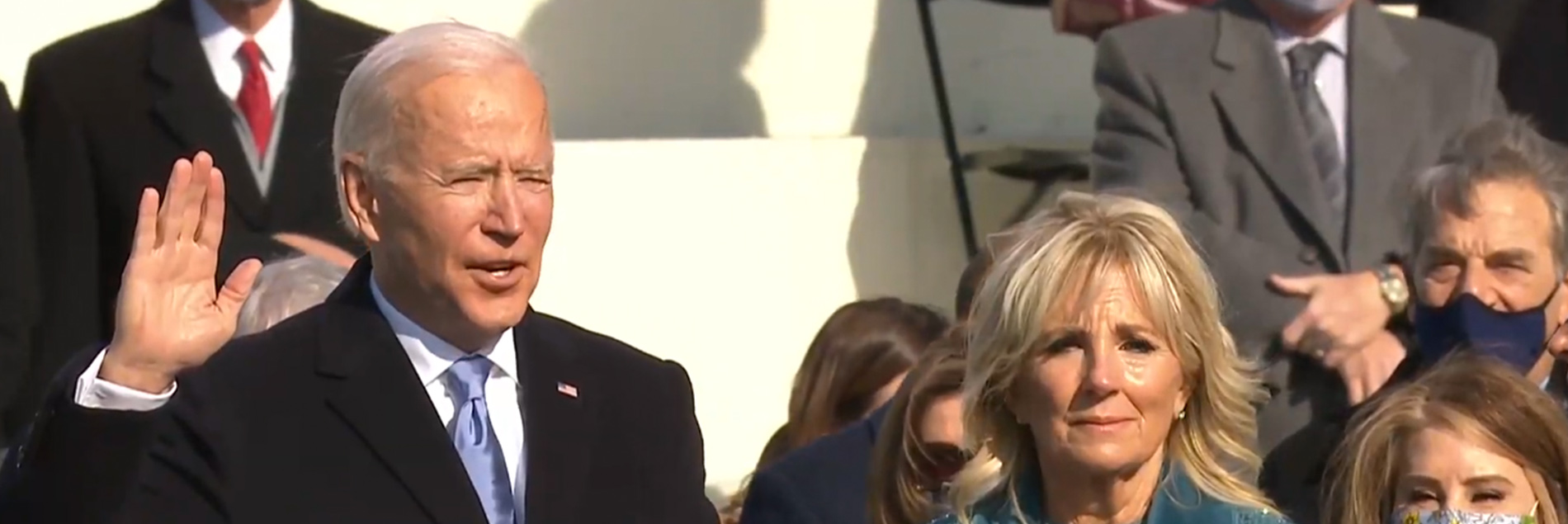

En su discurso inaugural, Biden pudo haberse concentrado por completo en los estragos de la pandemia o en los retos claros que presenta la crisis económica. No lo hizo. El corazón del discurso de Biden fue la necesidad de reconciliación. Exaltó la supervivencia de la democracia de su país y defendió la importancia capital de la verdad. ¿A qué se refería? En este caso, Biden pensaba, imagino, en la verdad objetiva, en la necesidad de regresar a la razón y a la sentencia de los hechos en contraste con la manipulación en aras del mero lucro político. Esa defensa de la verdad, la idea de que la causa común más esencial es reconocer que todos tienen derecho a su opinión pero no a sus propios hechos, es una prioridad noble. Y lo es más después de los años de Trump.

Si Estados Unidos ha de volver a ser su mejor versión (porque malas versiones del país hay muchas, y son aterradoras), deberá defender la verdad y la democracia. Y escuchar de nuevo las palabras de Amanda Gorman, la joven poeta de Los Ángeles, que se robó el mediodía de la toma de protesta: “Porque siempre hay luz. Si solo fuéramos lo suficientemente valientes como para verla. Siempre hay luz. Si solo fuéramos lo suficientemente valientes como para serla”.

Estados Unidos necesitará de esa valentía para ser la luz.

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.