En Océano Mar, Alessandro Baricco inventa un personaje de una fantasía maravillosa: un científico que ha consagrado su vida a la redacción de una enciclopedia sobre los límites verificables de la naturaleza. La tarea se revela imposible tan pronto como el buen hombre intenta establecer la frontera entre la tierra firme y el mar. La línea de la costa es sinuosa, veleidosa, esquiva: no se puede medir dónde terminan las olas.

Algo parecido sucede cuando uno trata de delimitar los fenómenos políticos. Unos y otros están en permanente contacto, superponiéndose y chocando, como el mar contra las rocas. Y esta dificultad para acotarlos es especialmente acusada cuando hablamos de populismo y nacionalismo.

Para Benedict Anderson, el nacionalismo sustituyó a la religión como la herramienta que daba respuesta a todas las preocupaciones del individuo, como sistema que provee seguridad y pertenencia, en el mundo moderno que inauguraron las revoluciones liberales e industrial. Puede decirse que ese es el papel que cumple el populismo en una posmodernidad que se caracteriza por la incertidumbre económica y la atomización de los lazos sociales tradicionales. Si el nacionalismo respondía a la anomia propiciada por la modernización, el populismo se presenta ahora como una respuesta a la anomia producida por la globalización.

Ambos presentan elementos en común, hasta el punto de que, en ocasiones, resulta difícil diferenciarlos. Adrian Hastings hablaba del siguiente modo sobre los procesos nacionalistas: “Son episodios en los que la salvación nacional está o parece estar en juego. Casi siempre hay un traidor en la historia, y esto agudiza el sentimiento de ‘nosotros’ y ‘ellos’, el deber absoluto de lealtad a la camaradería horizontal del ‘nosotros’ y el abismo moral que nos separa de los otros”. Esta descripción puede aplicarse tanto al discurso de los independentistas en Cataluña cuanto a la construcción del “nuevo pueblo” que demanda Íñigo Errejón. Donde unos hablan de “nación” otros hablan de “gente”, y donde los primeros culpan a España, los segundos responsabilizan a “la casta”.

En última instancia, secesionistas y populistas están hablando de lo mismo, pues, ¿acaso no es erigirse en portavoz del pueblo tanto como proclamarse representante de la nación? Nación y pueblo son dos significantes de una identidad colectiva que designa a un conjunto de individuos que comparten una cultura, valores, costumbres, mitos, y un pasado en común. Nacionalismo y populismo no solo tratan de construir y poner en valor esa identidad colectiva, sino que la dotan de un ethos, es decir, le atribuyen una cierta moral, carácter y destino compartidos. Esta identidad colectiva dota de pertenencia a quienes han sido elegidos dentro de sus límites, fortalece la cohesión interna y genera una gran fuerza movilizadora que es catalizada y rentabilizada por las élites que dicen representarla.

Hace unos meses, The Economist señalaba que, en el momento de incertidumbre y transformaciones actual, solo el pegamento nacionalista parecía capaz de garantizar cohesiones sociales robustas. Nacionalismo y populismo generan adhesiones inquebrantables porque compiten con ventaja sobre la democracia liberal: han trascendido la realidad material para instalarse en el universo de las emociones. Carecen de naturaleza programática y sus afirmaciones no necesitan someterse al test de lo factible. La identificación sentimental es siempre más incondicional, fuerte y acrítica que la identificación racional, pues elimina el matiz y la duda, y presenta sus postulados desde una relación y una invocación personales, directas y no mediadas.

Además, al desgajarse del eje ideológico, nacionalismo y populismo adquieren un carácter transversal que les provee ventajas competitivas respecto de los partidos que permanecen anclados en la escala izquierda-derecha. Esto no significa que puedan sustraerse por completo de los clivajes ideológicos tradicionales, pero su mensaje permea de forma más oblicua, como ha podido verse en la campaña del Brexit o como refleja el éxito del Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo en Italia, al que difícilmente podemos situar en la división clásica izquierda-derecha.

Si el nacionalismo canaliza esta gran fuerza movilizadora hacia la construcción nacional, el populismo se afana en una tarea semejante. Cuando Errejón demanda que se escriban canciones, novelas, mitos que hablen del “cambio político”, cuando pide que se forje una nueva cultura que sea la expresión de una patria nueva, está activando de forma consciente los mecanismos de la construcción nacional. Álvarez Junco ha explicado cómo, en el siglo XIX, tiene lugar una gran eclosión de símbolos, festividades, instituciones culturales, himnos y ritos colectivos a los que se les pone el apellido “nacional” en sustitución del adjetivo “real”, imperante hasta entonces, para señalizar la ruptura con el absolutismo. Ahora, Podemos promueve una génesis similar en la que los nuevos elementos de la cultura colectiva lleven el calificativo “popular”.

Esa movilización de la que hablábamos, tanto en el nacionalismo como en el populismo, es siempre reactiva, es decir, se genera contra un enemigo. Se ha dicho que el populismo se aleja del nacionalismo en la medida en que, a diferencia del segundo, no es necesariamente xenófobo. Sin embargo, tampoco existe un consenso académico sobre la necesidad del carácter xenófobo del nacionalismo. Durante el siglo XIX, el nacionalismo se presentó como un instrumento unificador para romper con el feudalismo, transitar a la modernidad y construir el estado-nación. Sin embargo, la guerra francoprusiana de 1870 será el preludio de las dos contiendas mundiales del siglo XX. El nacionalismo tomará entonces una deriva expansionista y xenófoba, fundamentado en el etnosimbolismo de la raza y la lengua.

Hoy en día encontramos movimientos secesionistas en Quebec, en Escocia o en Cataluña de los que participan, transversalmente, votantes progresistas y conservadores, muchos de los cuales niegan tal atribución xenófoba. Resulta altamente complejo dictar una sentencia unánime sobre el carácter xenófobo de un nacionalismo que, a menudo, se presenta bajo apariencias heterógenas. Incluso dentro de un mismo continente, encontramos diferencias notables. Hay un nacionalismo que reacciona contra la integración europea y un nacionalismo de Estado aspirante que busca incorporarse a la Unión Europea. Por eso, a mi juicio, es más útil hablar del carácter excluyente del nacionalismo. La nación se define siempre en sus fronteras y, por tanto, su identidad se afirma no tanto en los atributos que comparte la comunidad, sino en los que la diferencian de los excluidos.

En lo que respecta al populismo, a menudo se establece una distinción entre aquel que es de derechas y aquel que es de izquierdas. El primero estaría encarnado por figuras como Donald Trump, Marine Le Pen o Nigel Farage, y tendría marcados tintes xenófobos. No obstante, es difícil dilucidar si los discursos de Trump, Le Pen o Farage son nacionalistas o son populistas. De igual modo, cuando Pablo Iglesias habla de recuperar la “soberanía nacional” para que España no sea una “colonia” de Alemania, no es sencillo decidir si está siendo populista o nacionalista.

Tras conocerse que había ganado el Brexit, Farage escribió: “Es una victoria de la gente corriente contra los bancos, las grandes empresas y los políticos”. El UKIP suele catalogarse como partido de extrema derecha y, sin embargo, ese mismo lenguaje es el que utiliza Podemos en España o Tsipras en Grecia. Por tanto, las presuntas diferencias que muchos teóricos del populismo tratan de establecer entre sus variedades izquierdista y derechista, así como entre el populismo en su conjunto y el nacionalismo, tienden a ser vagas.

Cuando Maduro, en la estela de Hugo Chávez, señala a Estados Unidos como el enemigo que explica y justifica todos los problemas de su país, está haciendo un discurso que raya en lo xenófobo. Cuando Pablo Iglesias afirma que Rajoy es un “virrey” de Merkel, cuando urge a recuperar la “soberanía nacional” que Europa nos ha arrebatado, cuando se compromete a servir “a los ciudadanos y no a los intereses extranjeros”, quizá sea ir demasiado lejos acusarle de ser xenófobo, pero es indudable que está enarbolando un discurso excluyente y nacionalista. No en vano, Podemos califica su proyecto como “nacional-popular” y, en periodo electoral, inunda las capitales de pancartas que rezan: ‘Patria, pueblo, Podemos’.

Por tanto, otro elemento que nacionalismo y populismo comparten es su carácter excluyente. En ambos casos, la identidad del sujeto colectivo se afirma en oposición a un enemigo que urge expulsar del sistema. La paradoja es que, al mismo tiempo, la existencia de ese enemigo es la razón de la fortaleza de los discursos nacionalista o populista y, en tanto, lo necesitan para perpetuarse.

La confrontación y la inestabilidad parecen, por tanto, servidas. Por momentos, este nuevo populismo que prospera a ambos lados del Atlántico se parece demasiado al viejo nacionalismo, pasado por el tamiz de la globalización y la posmodernidad.

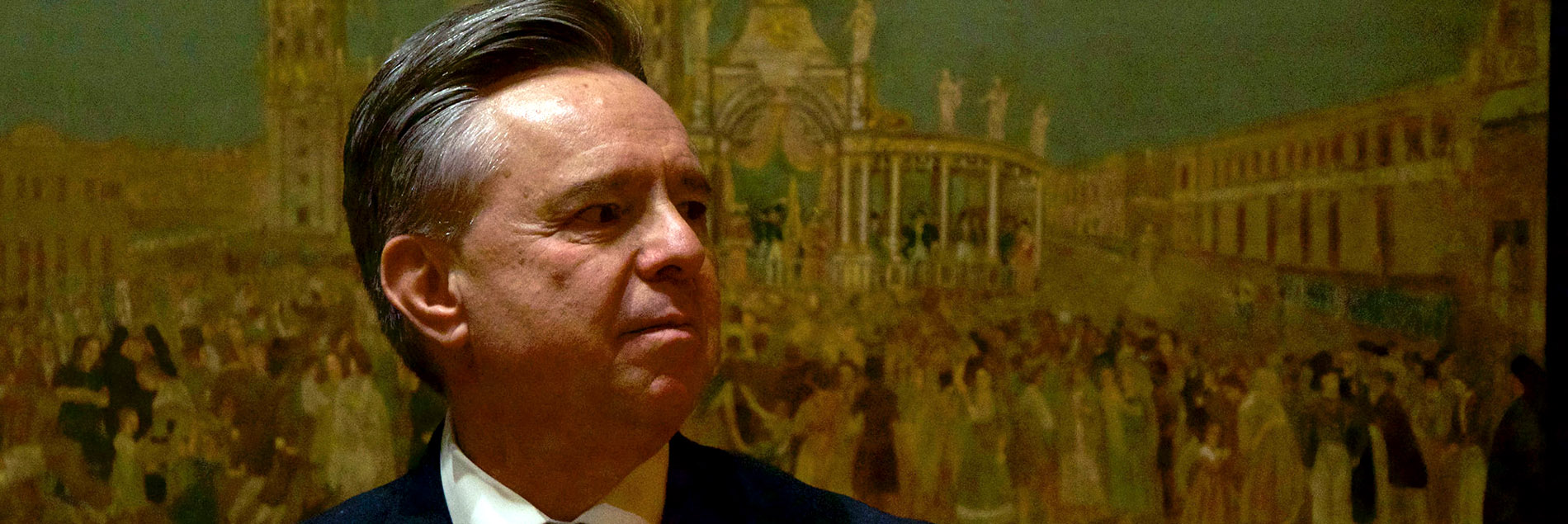

Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.