Alekséi Feodósievich Vangengheim es un científico idealista y fiel al socialismo. Es meteorólogo, fundador en 1930 de la Oficina del Tiempo, director del Servicio Hidrometeorológico Unificado de la URSS. “Es miembro del Partido, es un burgués comunista”, escribe Olivier Rolin en El meteorólogo (Libros del Asteroide, 2017), “se sienta en un sinfín de comités y subcomités, presídiums y consejos científicos. Conoce a Gorki y a Krrupskaia, la viuda de Lenin, al comisario del pueblo para la Instrucción, Lunacharski, y al gran sabio y explorador ártico Otto Yuliévich Schmidt, que aún está dando sus primeros pasos hacia la gloria. En la Gran Enciclopedia Soviética, figura justo por delante de Van Gogh. Parece bien encaminado para llegar a ser miembro de la Academia de Ciencias, ser condecorado con la Orden de Lenin, etcétera”. Sus previsiones meteorológicas ayudan a la agricultura socialista, su misión es “ayudar al proletariado revolucionario a dominar las fuerzas de la Naturaleza”.

Su idealismo no acaba en la Unión Soviética. Sueña con un sistema meteorológico mundial, con un catastro de los vientos y del sol. El comunismo es los sóviets más electricidad, y Vangengheim piensa que en el futuro la URSS será completamente autosuficiente gracias a la energía del viento y del sol. Piensa con amargura que es uno de los pioneros de las energías renovables, pero que nunca se le atribuyó el mérito.

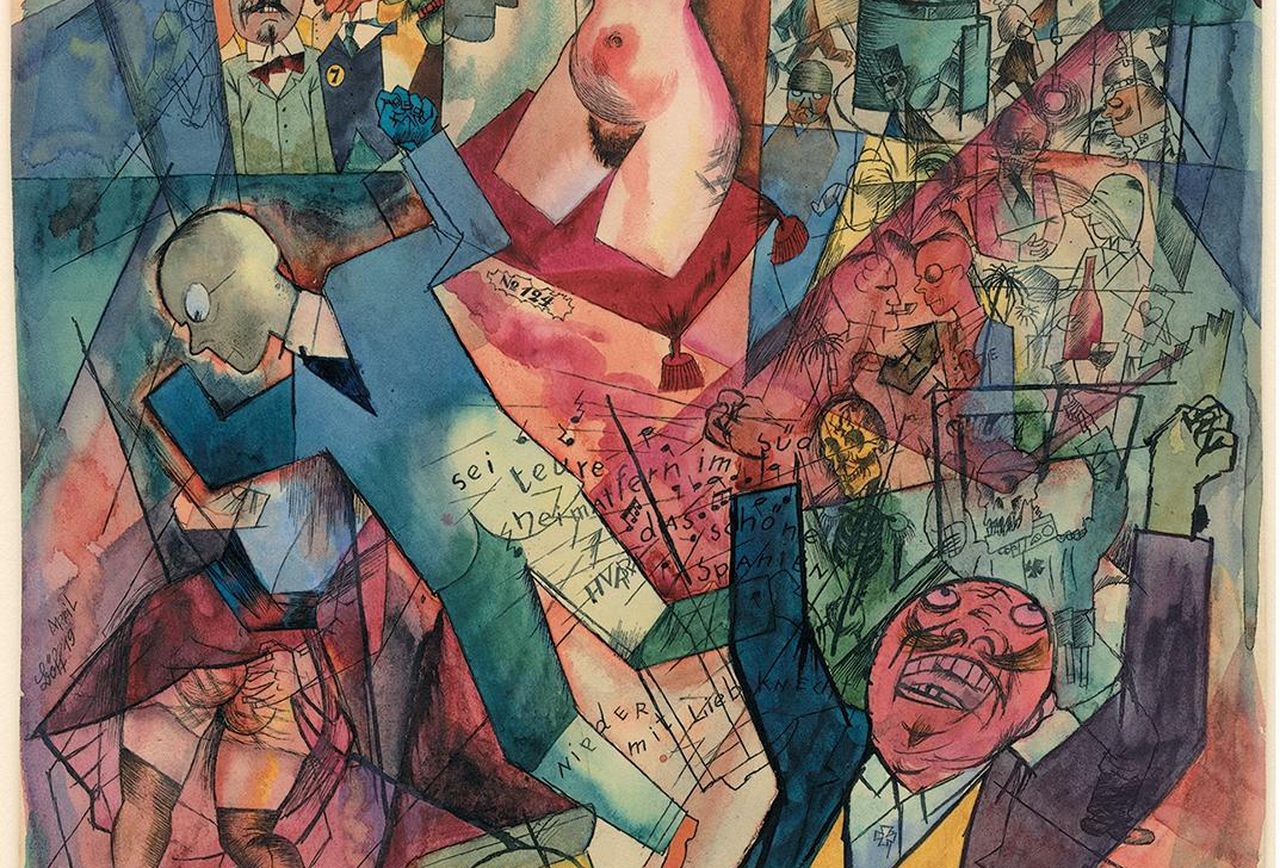

Los años treinta en la Unión Soviética son años de idealismo científico: hay héroes socialistas que llegan a la estratosfera, que alcanzan regiones remotas con barcos rompehielos, que construyen el metro de Moscú. Son también los años de las hambrunas en Ucrania por la colectivización forzosa, de los gulags en Siberia y Kazajstán, de las purgas, los chivatazos y el Terror estalinista, la paranoia por el supuesto sabotaje al socialismo. Vangengheim no escapa a esto. Ni siquiera sus verdugos pudieron escapar a los años del Terror estalinista. En 1934, fue acusado de liderar una conspiración que buscaba “sabotear la lucha contra la sequía desorganizando la red de los observatorios y falsificando sus previsiones”. Un colaborador suyo en la Oficina Central del Tiempo dio el chivatazo. Lo definió como “de temperamento autoritario y arribista, políticamente hostil al Partido”.

El 8 de enero de 1934, la mujer de Vangengheim le espera en el Teatro Bolshói de Moscú, pero no llega. Está en la Lubianka, la sede de la KGB. Después de un interrogatorio en el que se construyen meticulosamente pruebas contra él, es enviado a un campo en las islas Solovkí, en medio del Mar Blanco. Es el primer campo de la Dirección Central de los Campos de Concentración, o GULAG, fundado en 1923. En 2012, el escritor francés Olivier Rolin, en uno de sus innumerables viajes a Rusia, visita las islas. Allí una mujer de una asociación de memoria histórica del Gulag le descubre las cartas de Vangengheim a su mujer y a su hija, su “estrellita”, a la que enviaba dibujos de animales y plantas, jeroglíficos, adivinanzas, poemas y pequeñas viñetas: “Querida hijita mía, durante un tiempo no podré enviarte mis dibujos, pero espero que tú me mandes los tuyos. ¿Te llegó el segundo zorro azul? ¿Recibiste los nidos de pardillo y de varákushka? ¿Qué haces en este momento? ¿Cómo van tus clases de música? Mi gatito sigue portándose muy bien, somos buenos amigos”. Es la última carta que escribió, en 1937.

Rolin traza la historia de Alekséi desde su secuestro en 1934, pero su objetivo no es hacer una biografía exhaustiva. Hay muchas lagunas, que el escritor rellena con una breve historia de las purgas estalinistas, con su rusofilia, con reflexiones sobre la idea del espacio y las grandes extensiones de Rusia, sobre la utopía fracasada. Recuerda a Emmanuel Carrére o incluso a la primera parte de Niveles de vida, de Julian Barnes, donde habla de la historia de los idealistas que buscaban alcanzar la estratosfera en globos.

Las cartas que envía a su mujer le sirven como guía. Son desesperadas, llenas de amargura y también una esperanza casi patológica: Vangengheim sigue creyendo en el partido, escribe a Stalin y a altos cargos del partido para explicarse y defender su inocencia. Llega incluso a hacer pequeños mosaicos de Stalin. Todo esto tiene que ser un error, Stalin no debe conocer mi caso. ¿Y no puede Gorki, el “Voltaire soviético”, hacer algo por mí?, se pregunta. El escritor ruso visitó en 1929 el campo, y en 1933 volvió con ciento veinte poetas para hacer el crucero que cruza el canal Báltico-Mar Blanco. Miles de presos políticos del Gulag murieron durante su construcción. Vangengheim no puede creer que el sistema por el que luchó en 1917 lo encarcele.

El Gulag es un infierno, pero también un microcosmos intelectual. Hay catedráticos, músicos, poetas, intelectuales y científicos. Hay un teatro, hay una biblioteca impresionante, que Vagengheim se ocupa de administrar, hay conferencias, conciertos (“se interpreta a Brahms y el segundo concierto de Rajmáninov pero anunciando uno de Chaikovski, para disimular que se osa interpretar la música de un emigrado”), una “sociedad de estudios regionales que se interesa por la fauna o la arqueología de las islas. Uno de los presos recuerda “haber tenido en sus manos una edición de Los miserables anotada, en ruso y en francés, por la mano de Turguénev […] Durante su estancia en las Solovkí, lee tanto la Geografía universal de Elisée Reclus como La cartuja de Parma o la Historia de Tom Jones de Fielding e incluso, en julio de 1937, los dos primeros tomos de En busca del tiempo perdido, ‘muy de moda en la época’, según dice…” No es una intelectualidad clandestina, sino aceptada e incluso fomentada por la administración. Hay que corregir las mentes desviadas. Vangengheim sigue investigando, sigue avanzando en sus experimentos sobre el tiempo. Rolin se lamenta de la enorme cantidad de capital humano que despreció Stalin.

En octubre de 1937, el gran año del Terror estalinista, Vangengheim y miles de presos de las Solovkí embarcan hacia Kem, en Karelia, “y a partir de ese momento se pierde su rastro durante sesenta años”. La mujer de Vangengheim no sabe dónde está su marido. En 1939 escribe a la dirección del NKVD para preguntar sobre su paradero. Le responden que está bien, pero que en 1937 se reexaminó su expediente y fue condenado de nuevo a diez años, esta vez sin derecho a correspondencia. Más adelante descubrirá que “sin derecho a correspondencia” es un siniestra expresión que en la Rusia soviética significa muerte, en este caso tiro en la nuca.

Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).