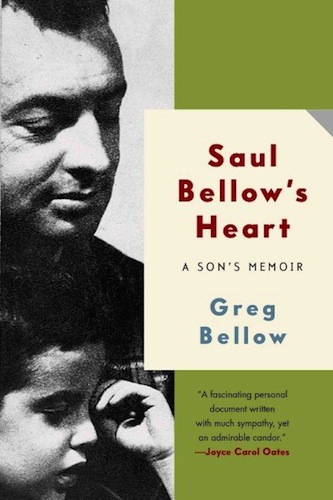

La biografía literaria es industriosa en los Estados Unidos, en Francia; no lo es en México y tampoco en el resto de los países de nuestra lengua. Eso pienso al leer dos libros: Saul Bellow’ s Heart. A Son’s Memoir (Bloomsbury) de Greg Bellow y Sylvia Bataille (Léo Scherer) de Angie David. El primero es del hijo mayor del novelista estadounidense muerto en 2005, el segundo, una biografía de una esposa famosa (lo fue de Georges Bataille y del doctor Lacan) y actriz ocasional, escrita por Angie David. A Greg Bellow, psicoanalista, lo motivó a escribir sus recuerdos todo aquello que rodea el lecho mortuorio de un escritor famoso: agentes literarios, periodistas, biógrafos autorizados y desautorizados y una viuda, la de Bellow, cuarenta años más joven. Ella se embarazó del autor de Herzog en 1998, convirtiéndolo en un padre casi nonagenario y se adueñó de todo su legado, despojando parcialmente a una familia previsiblemente enorme. Angie David, en cambio, ante una Sylvia Bataille (1908–1993) que pensó en la tranquilidad de sus nietos y destruyó sus archivos antes de su muerte, se avino a la tarea más modesta de reunir los testimonios de la compañera de dos de los hombres más escandalosos de la cultura francesa. Ambos libros (aunque me enfoco sólo en el de Bellow) expresan un desasosiego erudito y chismográfico frecuente en las grandes literaturas (y la mexicana no lo es del todo porque le falta esa madurez y esa podredumbre).

No, la literatura nunca es suficiente y necesita del impulso de la vida literaria, de su mercadotecnia, de rendir su tributo a la sociedad del espectáculo. Nunca habíamos estado tan lejos de la escritura pura, de aquella soñada por los telquelianos para quienes a la muerte del autor la seguirían los textos marca libre, digamos, desprovistos del nombre de quien los escribió, de cualquier orientación externa a la obra en sí. Importa más el autor y su medio. Sainte–Beuve y Taine, caricaturizados, deben estar paladeando su triunfo póstumo.

No le falta dignidad a la memoria de Greg Bellow. Agrega poco o nada a lo que puede saberse de Bellow a través de la magnífica e indiscreta biografía de James Atlas, que hizo enfurecer a Saul, como llama el hijo al padre. El de Greg es un desahogo y por eso vale: a sus casi setenta años llegó a verse tan viejo y encanecido como su padre, del cual no tiene mayores quejas que las habituales en un hijo respetado y querido. No, la vida de Bellow, Premio Nobel en 1976, fue demasiado estadounidense como para que el novelista nacido en Canadá pero criado en Chicago se trepase a la torre de marfil. Judío, se rebeló contra el abuelo en la bohemia marxista y heterodoxa (en ese medio conoció a Anita, madre de Greg y radical, ella sí, perseverante), se casó cinco veces y se divorció cuatro, antes y después de Estocolmo disfrutó del éxito continuo hasta ese último libro loco que es Ravelstein (2000). Greg tiene mucho que decir de ese libro pues homenajea a Allan Bloom –el filósofo conservador a quien el hijo mayor del novelista, haciendo público su duelo, de alguna manera responsabiliza de las últimas décadas conservadoras, antifeministas y contrarias a la escuela del Resentimiento y a la desigualdad positiva que lo hizo preguntarse, famosamente, dónde estaba el Tolstói de los zulués.

Saul Bellow’s Heart habla del corazón del hijo. Retrata el París de la postguerra donde los Bellow vivirán en un escenario similar al cruzado por Octavio Paz y Elena Garro, que estaban allí, con problemas similares, tal cual los registró su hija Helena Paz Garro en sus Memorias (2003). Pero Greg no tiene malicia y le ganan, frente al pudor del hijo, las mañas profesionales del terapeuta: disculpa a Saul por haber sido un niño eterno (la vieja excusa) y ve en cada una de sus madrastras a la ayudante que en su debido momento necesitó ese admirador juvenil y sincero de Houdini que fue Bellow, siempre el mismo, siempre disfrazado. Nos recuerda ese episodio central de la vida de Bellow, cuando le toca ver el cadáver descalabrado de Leon Trotsky, su héroe. Bellow y un amigo habían viajado a la ciudad de México con la ilusión de conocer personalmente al viejo bolche pero se les adelantó Mercader. Morbosos y conmovidos se acercaron a la delegación de policía donde tenían el cuerpo del revolucionario y los forenses mexicanos, obsequiosos, confundieron a los militantes con periodistas y les mostraron al occiso. Aquel fue un final perfecto para la trayectoria trotskizante de Bellow, como perfecta fue su reconversión al judaísmo al irse a cubrir como corresponsal la Guerra de los Seis Días en 1967. Más divertido es el retrato hecho por Greg de lo muy gringo que fue Bellow en su avidez por el mercado espiritual, que lo llevó a manufacturar en casa una máquina receptora de orgones, siguiendo al psicoanalista reichiano que lo trataba; después intentó, en vano, alejar el miedo a la muerte leyendo sin pausa al taumaturgo y pedagogo Rudolph Steiner. En las novelas de su padre, anota Greg con sagacidad, siempre hay un falso consejero espiritual como espantapájaros. El resto es la perra fama: casi tan consagratoria como el Nobel, fue la aparición de Bellow, junto a Irving Howe y Bruno Bettelheim, en Zelig, de Woody Allen, entre los sabios judíos. En fin: no estaba demasiado enojado el hijo con el padre y al tratar de ser justo, honró su memoria y probablemente, al escribirla, tramitó Bellow su duelo. Pero a mí me fue muy útil leer Saul Bellow’s Heart. Ahora sé por qué disfruto las novelas de Bellow sin que me apasionen. A su vida no le falta cierta picaresca, lo cual es admisible en un padre. Le falta tragedia y ello se echa de menos en Saul Bellow, el novelista. Fue un Houdini, como lo supone Greg.

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.