Alguna vez me dijo mi madre, como pidiéndome una disculpa (cosa que aún me avergüenza), “Yo sólo puedo hablarte de cosas chiquitas”, y ahora se lo refiero a Fuentes porque, frente a su fuerza literaria impresionante, también yo sólo puedo hablar de cosas chiquitas.

Carlos Fuentes es el primer novelista mexicano que quiso abarcarlo todo. Ni José Vasconcelos, ni Agustín Yáñez, ni Martín Luis Guzmán, ni siquiera Alfonso Reyes, tan generosamente universal, tuvieron su aliento. (Pedro Páramo es aparte.) Ese afán totalizador, esa avidez cultural, ese gran vuelo interoceánico, esa exploración de las Américas, su identidad y su cultura, ese querer alcanzar “las dos orillas” y hacerlas suyas, la profundización en la edad del tiempo, la formidable ambición de Terra Nostra y Cristóbal Nonato son las señas de identidad del escritor que más obras (que son amores) le ha dado a México.

Si este país tiene pilares, uno de ellos es Carlos Fuentes. Como los antiguos mexicanos, sostiene el cielo, y como los muralistas, nos construye un pasado y pinta el inmenso fresco de nuestras vidas pasadas y futuras, la terra nostra en la que caben todos los mundos y en la que el nos encaja como la pieza que falta en el rompecabezas. A fuerza de contarnos nos vuelve indispensables y gracias a él somos reconocibles. Claro, tiene antecesores, Octavio Paz entre ellos, pero ninguna referencia es tan identificable como la del Fuentes del impulso primero en La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz.

Y ahora las cosas chiquitas. Don Rafael Fuentes Boettiger alguna vez me dijo, espontáneamente y con una sonrisita: “Ahora soy el papá de Carlos Fuentes.” Sin embargo, de la mano de su padre y gracias a la carrera paterna en la diplomacia, Fuentes vio a México desde Chile y Argentina, a los catorce y quince años, y desde Washington en la escuela Cook cuando era uno más de tantos parvulitos, casi todos rubios estadounidenses. Gracias a que don Rafael lo llevó al cine (porque don Rafael era un apasionado cinéfilo), Fuentes adquirió el sorprendente conocimiento y el gran amor por el cine que seguramente hizo que Citizen Kane influyera en Artemio Cruz; gracias a él también aprendió a mirar a México desde fuera; gracias a él, el niño Carlitos, nacido en Panamá en 1928, se preocupó por el México que surgía de la Revolución apenas consolidada, el nuevo orden mundial, los asuntos políticos y hasta los agrarios, la historia de México, la corrupción, en fin, las raíces de toda su futura obra novelística. De la mano de don Rafael Fuentes Boettiger (insisto en el Boettiger porque don Rafael decía “No me quiten mi apellido alemán”), Fuentes supo quiénes eran la Coatlicue y Tláloc y aprendió a amarlos, pero también quiso reivindicar a Hernán Cortés, y más que ningún otro escritor mexicano nos ha dicho que es urgente que reconozcamos al español que todos llevamos dentro. Según él, sólo así nos completaremos a nosotros mismos.

Años más tarde conocí a Fuentes en los bailes. Lo enloquecía Pérez Prado y tomaba notas. Estaba perdido de amor por Tongolele y tomaba notas. Iba a “Las Catacumbas” y tomaba notas. Pasaba muchas horas en la Plaza Garibaldi y tomaba notas. Recorría San Juan de Letrán (hoy eje Lázaro Cárdenas) y se metía en los cines de barrio y tomaba notas. Escuchaba con una avidez insaciable a las mujeres de collares de perlas y vestidos chemise, y tomaba notas de cómo Jaime Saldívar, responsable del incipiente Club de Industriales, tocaba el piano para enamorarlas. Veía la dexteridad con la que los meseros llevaban en una mano una charola pesada e inmensa, escuchaba a los taxistas, observaba a Pimpinela de Ovando, y tomaba notas. Rió a carcajadas cuando una noche le contaron que la princesa Ágata Ratibor se había llevado por equivocación un abrigo de pieles que no era el suyo. Todo le hacía gracia, todo era novedad, todo era memorable. Desde entonces, Fuentes sabía que la cultura puede hacer mejor a la sociedad.

Alguna vez lo vi subir una escalera de la calle de Génova a velocidad supersónica y gigantescas zancadas, y me quedé impresionada con su agilidad. Así subía a las pirámides, así conquistaría el mundo.

Pero no fueron los cincuentas y sus protagonistas quienes ejercieron una influencia definitiva en Fuentes, sino don Manuel Pedroso, a quién amó entrañablemente, Alfonso Reyes, su mentor, y Octavio Paz. Más tarde, Fernando Benítez (quien tanto impulsó a los jóvenes en su México en la Cultura) lo admiraría sin reservas, y Fuentes, en agradecimiento, lo convertiría en su tío y en personaje principal de Cristóbal Nonato. La lealtad absoluta con sus amigos es uno de los principales rasgos de carácter de Fuentes, y el culto que le rinde a la amistad es singular. Fuentes es capaz de cualquier cosa por sus amigos.

Cada lector encuentra en Fuentes lo que quiere encontrar. Razones, necesidades, ausencias, fracasos, pasiones, allí, a vuelta de hojas, esperan con paciencia, sólo falta que entren por los ojos y vayan al corazón. Cada uno desprende de sus palabras lo que necesita, su cambio de piel, su naranjo, su frontera de cristal, su constancia, su cabeza de la hidra, su aura, su virginidad, su cumpleaños, su vuelta a los orígenes. Además de comunicación, la literatura es introspección y catarsis. Carlos Fuentes es la mina en que pueden excavarse tesoros escondidos, es el pozo sin fondo, el espejo enterrado.

Carlos Fuentes ha conocido la traición, la muerte, el amor, la crítica demoledora, la adulación perversa, la admiración sin límites, la recuperación del pasado y la memoria del futuro, el cansancio, la exaltación. Sobre todo, Fuentes conoce bien las dos Américas y las refleja. Sabe que el pasado, el presente y el futuro están en ellas, aquí y ahora, y que lo conforman también a él, como hombre moderno. Son sus batallas. Habitado por la literatura, sabe bien que ésta será su última morada.

Morada de Carlos Fuentes son las letras, morada interior que lo acompaña desde la publicación, en diciembre de 1954, de Los días enmascarados, libro que tanto tiene que ver con su primera morada en la calle de Guanajuato, en la colonia Roma, y con Las buenas conciencias, novela morosa, la única en la que uno puede guarecerse sin sufrir o desquiciarse. Por eso, resulta fácil acompañarlo en ese México pequeño y casi provinciano, caminar junto a él en la avenida Álvaro Obregón a la luz de sus faroles de bola redonda, ir devanando recuerdos y forjar ilusiones hasta llegar a la calle de Tíber 10, en la colonia Cuauhtémoc, a esa casa de piedra gris que parecía hecha por Carlos Lazo, y allí detenernos para ofrecerle a Octavio Paz la primera y entusiasta recepción a su llegada de París a fines de 1954. ~

¿Dónde quedó el humor mexicano?

En 1972, Manuel el Loco Valdés recibió una reprimenda por parte de la Secretaría de Gobernación por llamar Bomberito Juárez a don Benito. El suceso ha quedado en el imaginario…

El origen de una obra maestra

Estos “setenta y cinco folios”que publicó Gallimard en 2021, y que ahora da a conocer en España Lumen, coincidiendo con el centenario de la muerte de Marcel Proust (1871-1922), han constituido…

Panorama desde la frontera

EL PASO. Solíamos ser el retrato ideal de tolerancia y cooperación: un ejemplo brillante de coexistencia. Incluso la estrella en la montaña Franklin, situada al norte del desierto…

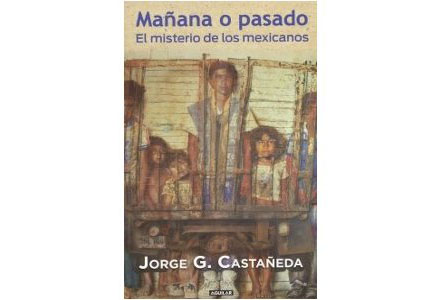

No hagas mañana lo que puedas dejar para pasado mañana

Una lectura crítica del nuevo libro de Jorge G. Castañeda

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES