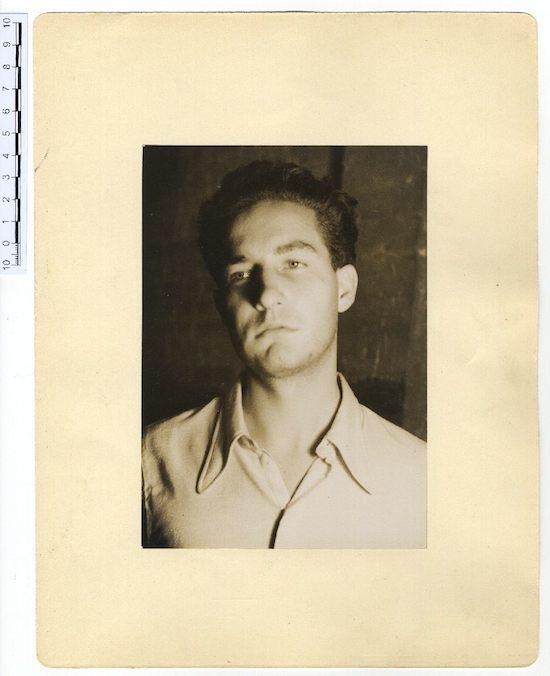

El ensayista Lionel Trilling, uno de los principales animadores de la legendaria Partisan Review (el órgano de la izquierda intelectual neoyorquina que a partir de 1937, rotos sus vínculos con el Partido Comunista, denunció los horrores del estalinismo), es un modelo de agudeza y erudición que la crítica académica debería estudiar a fondo, si pretende cumplir una función orientadora fuera de las aulas. Guiado por una intuición más fértil que ninguna metodología, tensaba la precisión del lenguaje en vez de apabullar al lector común con una jerga impenetrable y esclarecía la significación más honda de la literatura con un vuelo imaginativo que le permitió vincular campos del saber habitualmente divorciados por la miopía de los especialistas. Trilling creía que la mejor crítica literaria tiende puentes entre diversas disciplinas (la psicología, la filosofía, la ciencia política) y, sobre todo, debe proponerse cautivar al lector con las mismas estrategias de seducción que utiliza un poeta o un novelista. En las librerías virtuales están a la venta sus memorables colecciones de ensayos The liberal imagination y The moral obligation to be intelligent, dos obras maestras en el difícil arte combinatorio de las ideas fecundas. Aunque las polémicas ideológicas en que Trilling participó ya no despiertan grandes pasiones en una república literaria cortesana y anestesiada, sus ensayos abren horizontes inagotables. Quizá su principal aportación para definir el código genético de la literatura contemporánea, nacida de una ruptura radical con la tradición, pero también de una ruptura con el gusto burgués, fue su análisis comparativo de los cánones estéticos antiguos y modernos: la pugna entre la literatura que buscaba provocar el agrado de los lectores y la literatura revulsiva del siglo XX:

Nuestra experiencia típica de una obra que eventualmente ejercerá autoridad sobre nosotros –observa en el ensayo “El destino del placer”– es empezar su lectura en una desventaja consciente y luchar contra ella hasta que la obra se digne a bendecirnos. La tenemos en alta estima mientras suponemos que nos juzga, y cuando parece haber dejado de hacerlo, cuando empezamos a sentir que la poseemos, cuando ya no se nos resiste ni nos desconcierta, descubrimos que su poder ha disminuido.

Trilling contrapone esta humilde y cautelosa predisposición al aprendizaje con el modesto efecto sobre los lectores buscado por Wordsworth, que en el prólogo de sus Baladas líricas, escritas en mancuerna con Coleridge, declaró abrigar la intención de provocar “una excitación suavizada por el contrapeso del placer”. A partir de un cierto punto de inflexión en la historia de la literatura, que según Trilling tuvo como principal exponente al Dostoievski de las Memorias del subsuelo, la literatura se propone explorar los horrores y los absurdos de la existencia, perturbar al público en vez de “suspenderlo”, como dirían los poetas españoles del Siglo de Oro. La importancia de la nueva tarea emprendida por los escritores (comparable a la que antiguamente desempeñaban los sacerdotes) sepultó desde entonces la vieja consigna horaciana de educar deleitando. Si la agitación moral revestida con el prestigio de los viejos libros sagrados pone a los lectores en una situación incómoda, donde la autoridad del texto los apabulla y condiciona sus reacciones, otro tanto sucede, añadiría yo, cuando un arduo texto hermético descalifica de entrada a los lectores que no sepan descifrarlo, o que no quieran dedicarle seis meses de estudio. De hecho, en ambos casos hay una inversión de papeles favorable al autor, pues la obra se convierte en juez del público en vez de someterse a su aprobación. Los derechos del lector se reducen al mínimo cuando “la desventaja consciente” mencionada por Trilling nos impide rechazar algo que nos disgusta. Constreñir la literatura a la tarea de suscitar un hedonismo espiritual más o menos sublime, como quería Wordsworth, y antes que él, todos los poetas de la Antigüedad clásica, tal vez ya no sea aceptable para ningún escritor. ¿Pero es justo sojuzgar de tal modo a quienes deberían calificar una obra, con mayor o menor acierto según sus luces y su nivel de apreciación? ¿No ha engendrado esa práctica un desequilibrio de poderes que repercute en contra de la obra literaria?

El tipo de lectura descrito por Trilling se asemeja mucho a la experiencia de un alumno aplicado que suda sangre para dar la respuesta correcta cuando un maestro le ha lanzado un “torito”. Estamos en las antípodas del público exigente y ruidoso que en el Corral de la Pacheca o en el Globe Theatre de Londres, abucheaba a los dramaturgos cuando una obra no lo entusiasmaba. El esplendor que alcanzó el teatro en esas y otras épocas de la historia demuestra que un público insolente y desinhibido es preferible a un público amedrentado por la autoridad intelectual. Pero al introducir el deber en el terreno del placer, la autonombrada “literatura seria”, que aspira prematuramente a la gloria indiscutible de los textos canónicos, se ha colocado en la envidiable y privilegiada situación de un actor a quien su público está obligado a aplaudir, so pena de reprobar el examen al que lo ha sometido.~

(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.