Cuando se habla de “seguridad global”, las buenas conciencias de Occidente tienden a “diluir” el significado del concepto y traen a colación los vastos problemas económicos, sociales, ambientales, educativos, políticos, etcétera, que hay en el mundo, en particular el mundo árabe. ¿Tienen razón? Hasta cierto punto. Es claro que si esos problemas se combatieran pronta y eficazmente, atenuando la disparidad entre los países subdesarrollados y los desarrollados, el terrorismo tendría un terreno menos fértil donde plantar sus semillas de destrucción masiva. Pero el primer axioma de nuestro siglo, más allá de cualquier idealismo al respecto, es el carácter irreducible del terrorismo. Simon Peres dijo que era el cáncer de nuestro tiempo. Quizá se quedó corto: es un virus planetario.

Y un virus latente, que puede atacar en cualquier momento. Constatar su existencia y alta peligrosidad no implica, en absoluto, coincidir con la política belicosa y pseudomesiánica de Bush ni con su visión maniquea del mundo. Pero el virus existe, aunque Bush también lo crea. A propósito del tema, en un reciente congreso convocado por la revista Foreign Policy, escuché a Thomas Friedman —quizás el columnista político mas leído en Estados Unidos— responder a un participante que abrió fuego con la pregunta siguiente: “Imaginemos —porque no es difícil imaginarlo— que el día de mañana hay un ataque con una bomba ‘sucia’ sobre el corazón de Manhattan. ¿Cuál sería la reacción del gobierno estadounidense?” Friedman —hombre afable, articulado, que habla con la misma naturalidad y sencillez con que escribe— contestó de inmediato, en tono sombrío: “El fin de nuestro ‘modo de vida americano’, tal y como lo conocemos, la seguridad como obsesión nacional y primera prioridad, la pérdida de las libertades cívicas, la vuelta del aislacionismo.” Apenas exageraba.

El fantasma de esa pregunta rondó el congreso. Todos los temas que se trataban (comercio, globalización, filantropía, subdesarrollo, populismo) parecían tener algo de etéreos, conjeturales o virtuales frente a la gravedad de aquella cuestión. Y es que —para repetir el lugar común— el mundo cambió verdaderamente aquel 11 de septiembre, y no volverá a ser el mismo aun si —por un acto de magia— Irak se convierte en una democracia soberana y pacífica, los demócratas vuelven a la Casa Blanca e instauran un gobierno medianamente sensato, o si —por un acto de imposición política y militar de Estados Unidos y la ONU— Israel y Palestina se ven forzados a pactar un mapa mutuamente aceptable. Estos desenlaces son, por supuesto, deseables en sí mismos y aliviarían la tensión, la frustración y la ira dentro del mundo árabe, pero por desgracia no acabarían con el problema. El mundo cambió porque ha contraído el virus letal del terrorismo fundamentalista.

Sus variantes son diversas. En teoría, el virus del terrorismo nacionalista podría erradicarse con la concesión unilateral de soberanía a las poblaciones que lo exigen. Si España admitiera lo inadmisible (la independencia del País Vasco, que la mayoría de los vascos no quiere ni reclama y que, de realizarse, desvertebraría España), ETA —en teoría— no tendría razón de ser. Y si —en un caso infinitamente más claro y, ése sí, justificado— se creara un Estado palestino viable, podría cesar, en teoría también, la ola de ataques terroristas contra Israel. Cuando el terror está ligado al descomunal negocio de las drogas (como en Colombia), hasta la solución teórica parece más difícil, pero incluso esa variedad parece manejable a mediano plazo (después de todo, hasta Tirofijo es mortal, y la sociedad civil colombiana actúa con resolución) comparada con la más mortífera, la fundamentalista islámica, que probablemente estará en el planeta por lo que resta del siglo XXI.

Quien haya leído el revelador libro Terror and Liberalism de Paul Berman, sobre todo el capítulo que reprodujo en su momento Letras Libres dedicado a Sayyid Qutb (el teórico de la revolución islámica fundamentalista, que es a Osama Bin Laden lo que Marx fue para Lenin), no tiene más remedio que reconocer el carácter absoluto de la querella de Al Qaeda contra Occidente. Esa organización global —como ha visto Berman— es la heredera trasnacional del espíritu totalitario del siglo XX, pero su querella no tiene raíces ideológicas sino religiosas. Los críticos del totalitarismo en el siglo XX (Hannah Arendt, Orwell, Aron, et al.) diseccionaron muy bien la naturaleza cuasireligiosa de la ideología totalitaria, pero ninguno imaginó, ni en sus peores pesadillas, la naturaleza supraideológica del fundamentalismo religioso. Es verdad que esa tendencia radical no representa al mundo islámico en su totalidad, pero, como atestiguó el siglo XX, las revoluciones sólo requieren de minorías activas para estallar y mantenerse. Y la de Al Quaeda es, en efecto, una nueva cruzada, ya no con lanzas ni catapultas, sino con armas de destrucción masiva montadas sobre ojivas humanas. Se trata, en sentido estricto, de una Guerra Santa cuyas raíces religiosas son milenarias y no guardan correlación directa o inmediata con el alarmante atraso social y económico del mundo árabe. Ese sector fervoroso y fanático del Islam atacará de nuevo en tierra, pero también, probablemente, en el mar; atacará con una bomba sucia, con armas químicas o —lo más probable— con armas biológicas, rociando alguna enfermedad desde el aire o envenenando los ríos y las presas. La probabilidad de ese ataque no sólo es alta: según expertos consultados por Foreign Policy, es del cien por ciento. El resultado no implicará la destrucción de países enteros, pero sí de núcleos masivos de población. Todos los procesos de la globalización se verán afectados, todos menos uno: la globalización del miedo.

En el origen posible del virus hay dos factores que conviene resaltar: el agravio casi milenario del mundo islámico con respecto a Occidente —estudiado por Bernard Lewis— y la posibilidad inédita de desahogarlo con tecnologías modernas. La mezcla de los dos factores sólo podrá modificarse si ocurriera un cambio de mentalidad, pero las mentalidades —como decía Pérez Galdós— son como las montañas. Cambian con la lentísima erosión del tiempo. Y, a juzgar por los resultados del Informe Anual de la ONU sobre el estado del “desarrollo humano en el mundo árabe” para 2003, la mentalidad dominante en esa región, más que una montaña, semeja un desierto. No hay una sola variable de la llamada “sociedad del conocimiento” en el mundo árabe en la que los datos no sean alarmantes: la escolaridad promedio es la quinta parte de los países asiáticos y los gobiernos no invierten mayores sumas en ella (aunque sí, como en el caso de Arabia Saudita, en la educación de la extremista, intolerante y violenta vertiente wahabí del Islam), hay menos de 18 computadoras por millar de personas (el promedio mundial es 78), el total de libros traducidos desde la Edad Media hasta la actualidad es de diez mil (lo que España traduce en un solo año), el desinterés por investigar “otras” culturas es tan vasto como el de acceder a los avances de la ciencia y la tecnología; en varios países, la presencia de la religión sigue siendo abrumadora en la esfera social, cívica e individual, y en la política; la falta de libertad intelectual y la omnipresencia de la censura (aun en países avanzados, como Egipto) mata de raíz toda iniciativa intelectual.

¿Hay modo de regar el desierto? Quizá lo haya. Occidente —y sobre todo Estados Unidos, el “Gran Satán”— debe contrarrestar esa disparidad cultural, y para hacerlo necesita el concurso activo e imaginativo de las Naciones Unidas y la cooperación —casi siempre difícil— de los propios gobiernos árabes. Debe, además, con la mayor urgencia, contribuir a la solución justa del problema israelí-palestino, que es el agravio mayor de la región. Pero revertir la marginalidad árabe en términos de cultura y conocimiento será —en el mejor de los casos— un proceso lento que podría atenuar pero no erradicar el virus fundamentalista. Para combatirlo, Estados Unidos y los países rectores de Occidente necesitarán desarrollar una estrategia de defensa para la que no hay precedentes. ~

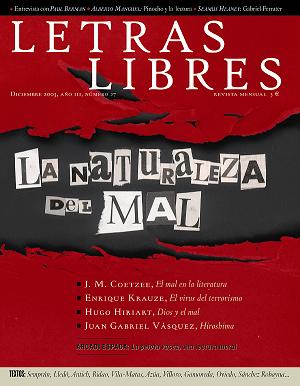

Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.