Fly me to the Moon

let me sing among those stars

let me see what spring is like

on Jupiter and Mars

“Fly me to the Moon”, Bart Howards

El viaje inicia con un silbido. Ella escucha al hombre que deja salir aire de sus labios: dos segundos para despegar, dice. Pero el lenguaje de aquel hombre no es humano. Cuando abre la boca, su voz resulta un silbido agudo, como si dentro de la garganta tuviera escondida un ave. De su pecho cuelga un letrero electrónico que subtitula su voz. Ella y los otros pasajeros leen: “Inicia el despegue”.

La velocidad que la nave cobra en ese momento, le hace sentir que sus órganos pueden salirse del cuerpo. Ella respira para calmar esa sensación de estallido.

Frente a sus ojos hay una ventana redonda, que le recuerda las ventanas de los submarinos. No sabe quienes son sus compañeros de viaje porque las cápsulas contiguas están selladas como la suya; y los pasajeros están ocultos debajo.

Ve las nubes, es testigo del vuelo y de la potencia de la nave que atraviesa tormentas eléctricas, remolinos elevados y terribles, sin que se altere su trayecto o disminuya el vigor de los motores.

Una voz grabada le pregunta si quiere cenar, ella mueve de posición la cápsula y encuentra frente a sí al hombre que le silba los alimentos, él sonríe. Sólo fruta, responde ella.

Cuando termina de comerse un durazno, entregado por el hombre a través la escotilla lateral de la cápsula, ella siente cansancio, y se duerme al cerrar los ojos.

El tiempo en ese sitio no transcurre. La nave sobrepasa la atmósfera terrestre y a partir de ahí, ninguna conjetura humana sobre las horas o el espacio —mucho menos la vida anterior, eso que los hombres llamamos pasado— tiene sentido.

Al despertar tiene una leve sensación de extrañamiento, se reconoce abordo de la nave, sin embargo, está soñolienta y no recuerda hacia dónde se dirige.

El hombre que silba está de pie en el centro de la cabina y recita un texto desconocido que habla de la libertad.

Ella lee los subtítulos con interés.

Ahora, reconoce que el trayecto la conduce hacia un sitio elevado del suelo —es la única certeza. Y es verdadera, porque al terminar el vuelo, aterrizará en un territorio desconocido y níveo.

La primera imagen de la superficie lunar le recuerda las que ha visto por televisión. Después, cuando su mente reformula que la Luna en verdad está frente a ella, acepta el destino del viaje. Pero su mente se resiste. La incredulidad deriva del dificultoso pasado: había querido viajar a la Luna desde la infancia; ese deseo fue desdibujándose con las ocupaciones propias de su crecimiento. No existían los viajes a la Luna, y tampoco habría sido posible pagarlos pues en casa faltaba la comida. Además, había sufrido un infierno escolar, orquestado por las manos religiosas de sus profesoras que no creían en la astronomía.

Pero su presente es distinto.

El hombre que silba anuncia el alunizaje con un gesto serio y profesional que lo rejuvenece un poco.

Ella acepta la cercanía de la Luna y asume que sus pies caminarán sobre la arena.

Tras ponerse el traje que le entrega el hombre que silba, sigue la fila de los otros pasajeros desconocidos para descender de la nave.

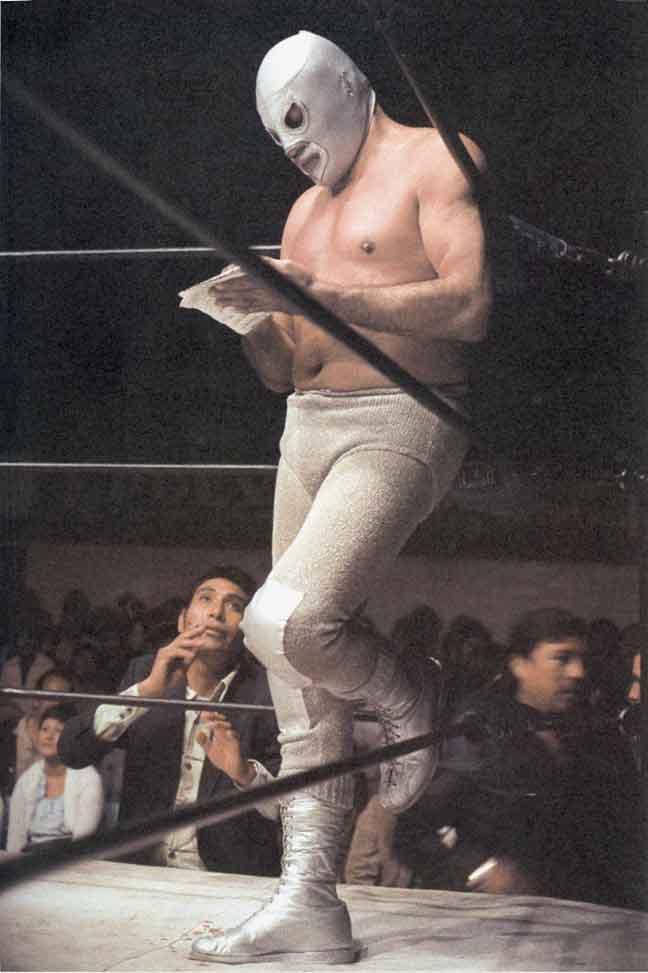

El traje es una maravilla tecnológica: tiene la forma simple de una bolsa y basta abrir un cierre finísimo a todo lo largo, meterse dentro y cerrarlo de nuevo. De inmediato, la tela se adapta al cuerpo del portador, como si fuera una segunda piel. Sin embargo, el hombre que silba, de pie al final de la fila, advierte que cualquiera que porte aquel traje perderá sus particularidades. El traje lunar homogeneiza los cuerpos y los rostros, dice. Los pasajeros aceptan sin temer esta invisibilidad.

Ella camina por la Luna y mira el horizonte compuesto por la blancura de la superficie lunar sobre el oscuro fondo del espacio; aquel conocido contraste.

De un momento a otro, el instinto de supervivencia y cada aprendizaje suyo, el cuerpo y su propio rostro —las ideas preconcebidas sobre su persona y su porvenir, las creencias y la voluntad, dejan de ser los habituales. Y cuando da el siguiente paso sobre la superficie lunar, su cuerpo queda suspendido por unos segundos; la experiencia le produce una tensión agradable en el cuerpo. Toca el suelo de vuelta con los dos pies y decide, por un ímpetu natural, dar un salto.

Allí, desde el aire, descubre el planeta que habita y observa la belleza azul de sus mares.

– Daniela Tarazona

(Ciudad de México, 1975) es autora, entre otros, de El animal sobre la piedra (Almadía, 2000) y El beso de la liebre (Alfaguara, 2012). En 2022 obtuvo el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela más reciente, Isla partida (Almadía, 2021).