La estética es para el gozo de la mente y versa sobre lo bello y lo feo. Suele empezar con un estímulo visual o, por extensión, con uno auditivo y, metafóricamente, se puede extender al resto de los sentidos. La simetría obsesiva de ciertas hachas de piedra, fabricadas por el Homo erectus hace más de cuatrocientos mil años, así lo sugiere.

La ética es para regular la convivencia y versa sobre lo bueno y lo malo. Suele conjugar valores e intereses, y no se puede hablar de ética sin un claro sentido del yo, es decir, sin autoconciencia. La primera prueba de algo que se pueda llamar así se remonta a los primeros enterramientos rituales del Homo neardentalensis, hace como mínimo unos 120 mil años.

La ciencia es para conocer el mundo y versa sobre lo verdadero y lo falso. Conocer el mundo es para anticipar su incertidumbre, la sublimación de una vieja capacidad de los seres vivos. No se accede al conocimiento abstracto sin el sentido del símbolo y eso ocurre, que sepamos, desde el primer arte rupestre del Homo sapiens. Hace, digamos, unos 35 mil años. Pero lo más cierto del mundo es que el mundo es incierto, de modo que, aunque lo falso suele permanecer falso, la verdad científica cambia. El método de la ciencia tiene esa peculiaridad: permite que su verdad cambie para dar cuenta así de la incertidumbre del mundo. Por ello la única tradición fuerte de la ciencia es la de traicionar tradiciones.

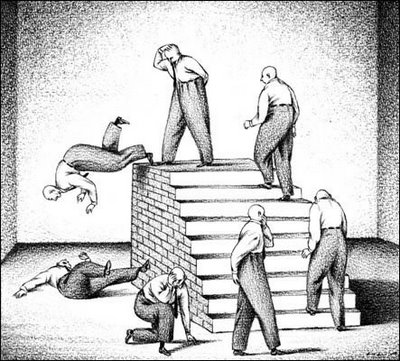

Se trata de tres lógicas para crear conocimiento. Digamos que las tres llevan decenas de miles de años rozándose entre sí. La ética, por ejemplo, se nos aparece con frecuencia como una especie de estética del comportamiento. Los intereses son de los individuos o de la cohesión o convivencia del grupo, pero los valores son más bien estéticos. Se nos escapa al hablar: decir no sería nada bonito hacer tal cosa es decir algo más que una metáfora. Los intereses cambian más rápidamente que los valores. En este aspecto estética y ética tienen sus particulares batallas con sus respectivas tradiciones, quizá la primera con más frescura y alegría. Se rozan pero hasta ahora no se había planteado, creo, la necesidad imperiosa de una influencia mutua íntima y compleja. Los valores éticos y estéticos surgen del fondo del tiempo y de la tradición, de modo que, si hay conflicto entre los valores o entre valores e intereses, al final se impone un pacto, un acuerdo. Pero la lógica de la ciencia no se dirime con pactos. En este caso la conversación es entre la presunta verdad y la realidad. Se dibuja así un complejo esquema conceptual con un gran número de combinaciones posibles.

El cruce entre la estética y la ciencia tuvo que emerger mucho antes que la ciencia en sí misma, es decir, que la ciencia basada en el símbolo y el conocimiento abstracto. Una de las características de la selección natural es que, con ella, la solución precede al problema. El amor por la simetría, por percibir y recrearse en cierto ritmo en el espacio y/o en el tiempo, pasó con éxito el examen de la selección natural, seguramente porque ayudaba a anticipar. La repetición es una luz en la incertidumbre. La incertidumbre que se repite es menos incertidumbre. Así que los individuos que encontraban cierto gusto en la repetición anticipaban mejor su propia incertidumbre y, por lo tanto, tenían una probabilidad más alta de sobrevivir. Entonces quizá se pueda decir que en la raíz de la ciencia se encuentra el sentido estético.

En contraste con este roce entre la estética y la ciencia, el cruce entre la ciencia y la ética nos acaba de estallar en las manos. Las cosas cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial. La carrera por la bomba atómica y la posibilidad de inventar materia viva han creado una novedad radical: los científicos ya no quieren estar solos. La tendencia del científico a que nos dejen trabajar que nosotros ya sabemos lo que hacemos, la idea de que nada puede oponerse a la legítima ambición de conocer, ha tocado fondo. Antes los científicos ponían cara de fastidio cuando se les anunciaba la visita de un comité de ética; hoy reclaman y animan la constitución de tales organismos. Cuestiones como las altas energías o la manipulación de la identidad de un ser vivo han llevado la lógica de lo verdadero y lo falso hasta sus propios límites. Lo verdadero y lo falso se decide después de aplicar el método científico a una conversación entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento, entre la mente que pretende comprender y la realidad que pretende ser comprendida. Y el método consiste en respetar los principios de objetividad, de inteligibilidad y de dialéctica con la experiencia. Nada que objetar respecto de la aplicación de los dos primeros. La objetividad y la inteligibilidad afectan a las ideas. Y el mundo de las ideas es libre, libérrimo. Uno no puede pinchar una mente ajena como si fuera un teléfono. Por lo tanto, es inútil oponerse. Pero todo cambia cuando se trata de hacer una consulta a la naturaleza, cuando se planea un experimento. Porque el experimento ocurre en la realidad de este mundo y en tal realidad vivimos todos. Aquí emergen los límites y la evidencia de que la libertad que nos regalamos como individuos y como comunidad consiste, justamente, en la capacidad para pensar nuestros propios límites. En otras palabras, la lógica de lo verdadero y lo falso ha dejado de ser independiente de la lógica de lo bueno y lo malo. Para ello ni siquiera hace falta salir de los dominios propios de la ciencia. El método científico es éticamente vulnerable. Un tercio del mismo método científico, el Principio Dialéctico, puede verse afectado ya por restricciones de tipo ético. La ética científica existe, pues, antes de combinar asuntos de la ciencia con asuntos de la ética, antes de combinar lo verdadero y lo falso con lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo se entrometen en el proceso mismo de decidir la verdad o la falsedad. Esta situación puede llegar a darse: decidir que algo es verdad es malo.

Por otro lado, no existe algo que pueda llamarse un método ético. La decisión entre lo bueno y lo malo no resulta de la conversación entre un sujeto y un objeto de conocimiento, entre una mente y su realidad. La decisión entre lo bueno y lo malo es un pacto. Es un pacto que resulta de la conversación entre mentes, un compromiso entre valores e intereses de las mentes que habitan un entorno dentro del cual deciden convivir. En este esquema conceptual se dirime la superposición de las dos lógicas. La una se dirime con el método científico, la otra con un conflicto de valores e intereses. La una tiende a ser universal (gracias al principio de objetividad del método científico), la otra tiende a dar cuenta de una cultura (por el peso de las tradiciones, las creencias y las ideologías). La una cambia cuando emerge una contradicción entre teoría y experiencia, la otra cuando se desequilibra el conflicto.

Atendamos ahora a una conversación imaginaria aunque verosímil en los tiempos que corren y que bien puede servir de estímulo a la hora de plantear la cuestión de la ética científica.

A) Lo siento, amigo, usar embriones con fines terapéuticos es abusar de una vida humana para curar a otra.

B) Un embrión recién clonado es vida, pero no es vida humana.

A) Lo es potencialmente…

B) ¿Qué significa potencial para usted?

A) Pues que existe un ambiente en cuyo seno el proceso continúa espontáneamente su evolución. En este caso existe. Es el útero. En él, un embrión clonado se desarrollaría hasta una vida humana ¿no?

B) Quizá, pero entonces un espermatozoide también es potencialmente un ser humano, porque para él también existe un ambiente así. Es el óvulo. En él, un espermatozoide daría lugar a un embrión y éste a una vida humana ¿no? ¡Y nadie se siente culpable de genocidio por una pérdida nocturna de esperma!

A) La analogía no sirve. El espermatozoide no tiene todavía un genoma humano completo. Sin la información que falta no se pude hablar de individuo, ni de organismo, ni de alma.

B) Todas las células de un mismo organismo tienen el mismo genoma. Una partícula de caspa, por ejemplo, contiene miles de copias completas. ¿Diría usted que nos sacudimos el alma cuando nos cepillamos la solapa?

A) Claro que no. Argumentar en casos extremos es fácil, lástima que los problemas éticos estén siempre justo en la frontera.

B) En la frontera quizá sí, pero justo en la frontera, quizá no. Un embrión de una sola célula no es, se mire como se mire, un ser humano. Digamos que un feto de cien días sí lo es. La frontera, aunque difusa, debe existir en algún punto entre ambos instantes. ¿Qué le parece si acordamos catorce días? Un embrión de esta edad aún tiene todas sus células sin diferenciar, pero de él ya se pueden obtener células madres para la clínica. Es materia humana, pero no es un ser humano.

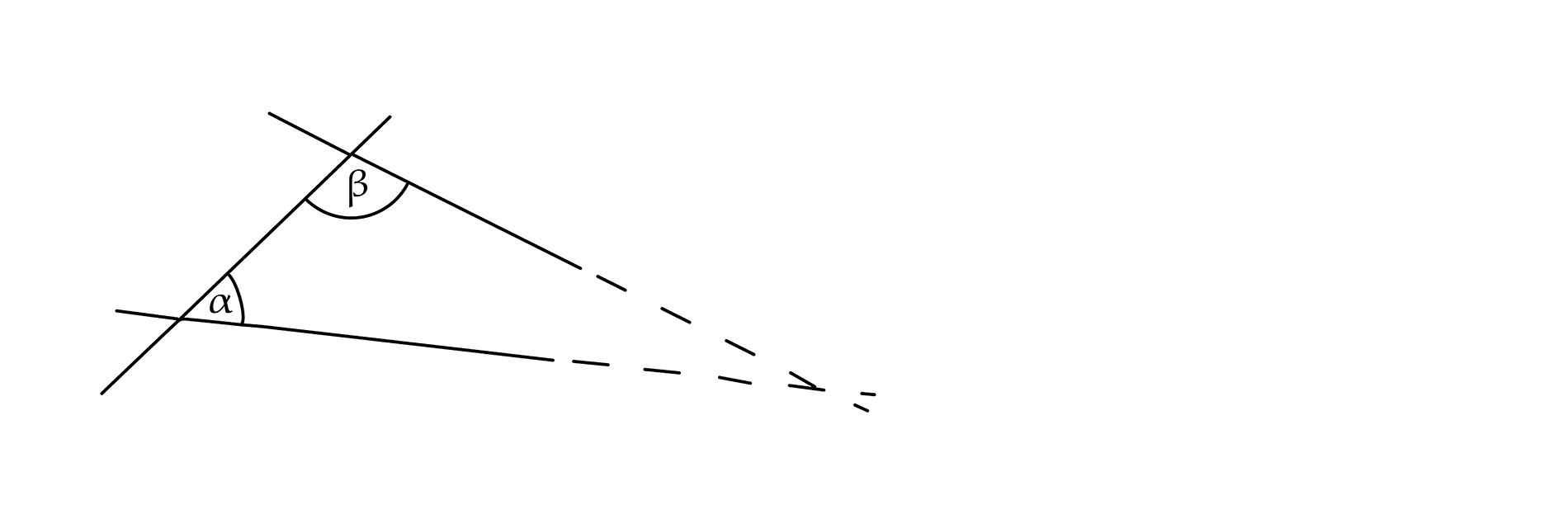

El ejemplo es revelador y se nos ha echado encima. La medicina de regeneración basada en el desarrollo de las llamadas células madre promete una revolución colosal en la medicina, comparable sólo a la causada por el descubrimiento de los antibióticos. Y hasta aquí es una cuestión sobre lo verdadero y lo falso. Sin embargo, una de las vías de conversación con la naturaleza, la más esperanzadora y brillante, es la que usa embriones humanos. A partir de aquí es un asunto sobre lo bueno y lo malo. ¿Cómo enfocar la cuestión de la ética científica? En el diálogo de más arriba hay una propuesta implícita. En realidad, nos enfrentamos a una cuestión de fronteras. Y la cuestión de la cuestión consiste en que las fronteras de la realidad son difusas, mientras que las del conocimiento son nítidas. El conocimiento es una representación necesariamente finita de una realidad presuntamente infinita. El conocimiento empieza y acaba, el conocimiento está definido porque lo están sus conceptos. Por ejemplo, las categorías en el boxeo olímpico están nítidamente definidas: un peso gallo puede pasar a peso mosca con sólo perder un gramo de peso. Sin embargo, hay conceptos cuyas fronteras se difunden al intentar comprender la realidad: ¿en qué pelo exactamente se queda calvo un individuo al que le arrancamos la melena cabello a cabello?

Organizar nuestra convivencia cotidiana requiere de conceptos nítidos para la ética y el derecho. La mala noticia es que todo lo que afecta a cuestiones morales es complejo y difuso. Todos los conceptos son claros lejos de las fronteras que delimitan su negación y se hacen difusos cerca de ella. Un árbol no es inteligente mientras que un ser humano lo es con claridad, pero ¿lo es un pulpo? La lógica de lo verdadero y lo falso debe afinar sus asertos y sus conceptos. El lenguaje, sencillamente, no basta para decir la realidad. 85 mil palabras no son suficientes. Las lógicas que se dirimen por pactos, como la ética, tienden a escribirse en blanco o negro, mientras que la realidad del mundo se escribe en una gama de grises. Ése es quizá el problema. Hay que definir grados y variedades. El término inteligencia, para seguir con el ejemplo, no basta para describir, legislar y moralizar sobre temas que involucren este concepto. Hay que desarrollar la lógica de lo verdadero y lo falso para afinar la idea de inteligencia y estar así en condiciones de proponer pactos nítidos sobre lo legal o lo ilegal o sobre lo bueno y lo malo en temas de inteligencia. El progreso de lo verdadero y lo falso quizá provea la definición de clases de inteligencia. ¡O de grados!

Probemos, es sólo una prueba:

Con la vida, la materia gana identidad; con la inteligencia, la identidad se anticipa a su entorno; con la cultura, la inteligencia llega a preguntarse sobre ella misma. La inteligencia, una prestigiosa estrategia para relacionarse con el resto del mundo, tiene grados.

La inteligencia mínima es la no inteligencia. Una piedra no percibe su entorno. Por ello depende mansamente de su incertidumbre. La inteligencia de una piedra es de grado cero.

Un ser vivo, poco o mucho, recibe y emite información. Las hormigas marcan químicamente el camino para volver a casa. Es un plan escrito en sus genes. La especie Odontomachus bauri tiene, además, una curiosa alternativa: cuando sale a explorar el bosque, frena en seco cada quince segundos para mirar la cúpula de los árboles. Camina, se detiene, levanta la cabeza, mira, memoriza y reanuda la marcha. Así consigue grabar en su cerebro una secuencia ordenada de imágenes, figuras en negro y blanco de las ramas contra el cielo. Para volver al hormiguero sólo tiene que pulsar un conmutador cerebral: a partir de ese momento ya no se mira para grabar sino para cotejar. Las imágenes avistadas durante la vuelta deben coincidir, en orden inverso, con las grabadas durante la ida. Es un buen plan. Es, digamos, el plan A. Pero la inteligencia de esta clase, es sólo de grado uno. Si falla el plan A, la hormiga quizá salte al clásico plan de las feromonas, pero nunca buscará un plan B que no esté preparado en sus genes. Cuando una hormiga cambia es que ya se ha convertido en otra especie. La inteligencia de grado uno sólo se anticipa a lo previsible. Las verdades de hormiga no caducan. Eso es cosa del grado dos.

Un pulpo hambriento mira con interés a un cangrejo encerrado en un frasco. El pulpo intentará primero el plan A: agarrar la presa a través del vidrio. El plan falla, y el genoma del pulpo no incluye otro plan tipo “cangrejo envasado”. Pero el pulpo se pone a buscar una alternativa. Y la encuentra: abrir el frasco. Su inteligencia, azuzada por el hambre, es de grado dos: aquella que busca un plan B cuando falla el A. El pulpo aprende de las contingencias de su entorno. Pero ningún pulpo es capaz de controlar un instinto en función de otra cosa que no sea otro instinto mayor. La vigencia de una verdad de pulpo cambia frente a ciertas contingencias, sí, pero sólo con el permiso de sus instintos más fuertes. Otra cosa requiere un grado más.

Un perro puede ignorar, durante horas, sus urgencias más imperiosas, si lo que hay bajo sus patas es una alfombra. El perro es capaz de evaluar una situación particular de su entorno y, en función del resultado, desprogramar ciertos automatismos. Es la inteligencia que administra instintos, la de grado tres. La verdad de perro cambia, mal que le pese a su instinto, pero no se eleva mucho sobre lo particular. Para eso hace falta algo más.

Es el grado cuatro. Es la inteligencia que puede descubrir una esencia común en dos casos distintos (comprender). Es la inteligencia de la inteligibilidad. Es la cultura. Con ella un chimpancé fabrica instrumentos para cazar termitas. Con ella se puede dibujar, cocinar y hacer ciencia. La verdad inteligible es la única que cambia por oficio y es, por lo tanto, idónea para seguir vivo en un mundo cambiante.

El conocimiento de lo verdadero y lo falso avanza para afinar matices y encajar así con la realidad. Pero lo bueno y lo malo, con lo que pretendemos organizar nuestra convivencia, es un pacto sobre la finura alcanzada con lo verdadero y lo falso. ¿Nos desmoralizamos?

Quizá no, porque el gran reto de una ética científica no consiste en determinar con precisión dónde están sus fronteras, sino en evitar pisarlas. Quizá ésta sea la base de la ética científica moderna: las nunca bien conocidas fronteras difusas (reales) se sustituyen por unas siempre pactables fronteras nítidas (ideales). El compromiso es doblemente delicado porque, por un lado, ambas fronteras deben estar a la vez lo bastante cerca y lo bastante lejos entre sí. Lejos para reducir el riesgo de que alguien, por error o resbalón, viole la difusa frontera real. Y cerca para apurar el conocimiento fronterizo y su posible beneficio. También es delicado porque las fronteras de lo verdadero y lo falso se mueven mucho más rápidamente que las de lo bueno y lo malo. ¿Cómo afrontar tanta delicadeza? Habitando la frontera (la frontera es tierra de todo). Y por conversación, por delicada conversación masiva entre las investigaciones y las creencias que se pasean por ella.

La comunidad humana se enfrenta hoy a una globalización que ya ha comenzado y que determinará sin duda las líneas maestras de este siglo. Ahora bien, resulta que la ciencia ya está globalizada. La discusión de la ética científica puede ser la gran ocasión para conversar sobre valores e intereses de origen muy diverso en torno de verdades comunes en el centro de la mesa. ~