Dos bandos se enfrentan en este mundo resumido: los que dicen que no leemos y los que dicen que más que nunca. Los primeros evocamos los veranos que duraban años de nuestra infancia, con tiempo para la playa y toda la obra de Julio Verne. Y los otros enarbolan las cifras de venta de muchachas incendiarias que Baroja y Unamuno, en un tiempo analfabeto y dolorido, no podían sospechar. Y además muestran magias que ni siquiera Verne imaginó. Solo Jobs.

“Aquí caben cien bibliotecas de Alejandría”, dicen mostrando un teléfono astuto, “y pesa lo que un canapé”. Cierto, y viva Jobs, nuestro Verne. “Y en el futuro, solo leerán en papel los monárquicos y los arqueólogos, y las librerías serán tiendas para regalos. Todo el saber estará a dos clics, y nos podremos bajar los planes de urbanización de Saturno.”

Bien, todo cierto, y para certificarlo nace ante nuestros ojos una nueva especie de humanos con el primer órgano añadido desde las uñas. Una extensión del brazo que hace que la gente se sienta informada porque ha leído cuatro tuits indignados y cinco titulares. Pero hace tiempo que detecté que la lectura es uno de los pocos terrenos que deben de quedar escurridizos a los números. La arriesgada idea de que la verdad está solo en las cifras tiene unos cuatro siglos, y no será necesario recordar a los que situaron el saber en el cajón de al lado. Así que quizá no importe tanto cuánto se venda –un impuesto surgido cuando se descubrió que la cultura podía dar dinero– sino qué se lee, se escucha y ve.

Por ejemplo, yo descubrí que la no lectura, o la lectura de libros literales, como los telefilmes, sin la menor metáfora ni idea, tiene por efecto que mucha gente ya no sabe lo que es un héroe y, quizá peor, no sabe llorarle. Fue a raíz de la muerte inesperada de un periodista. En los días siguientes comprobé que habíamos encerrado al muerto en la postal del reportero con chaleco de pescador atrapado en un lejano conflicto salvaje. Lenguaje rudo de La tribu y whisky sin hielo en el “hotel de los periodistas” (¿!) mientras afuera un enemigo de barba oscura se carga algún patrimonio de la humanidad. Y todo para salvaguardar el derecho a la información y nuestra superioridad civilizante.

Hasta ahí lo previsto. Pero es que además no sabíamos llorarle. No sabía su periódico, con el viejísimo editorial-orquesta municipal pero hueco como el confeti de la Nochevieja, y no sabían ni su novia, con un artículo lleno de lugares comunes, ni los lectores… ni los jóvenes que, cuando les hablé del duelo por los héroes, me respondieron que, para dolor, el dolor de muelas, de parto o el de los ligamentos cruzados que alcanza a los futbolistas y hace que lloren sobre el césped.

Eso me preocupó. Soy tan antiguo que estudié la Ilíada o La canción de Rolando en clase, y tiendo a creer que una civilización que no sabe llorar a los héroes es menos civilización. Lo que confirmé luego en Taiwán y en China: en la literatura más antigua de la Tierra, el llanto por los héroes muertos es el género de no pocas de las obras que los chinos leen para sentirse aún “el país del centro”.

Esa experiencia del héroe ausenteme reveló una de las enfermedades que produce la lectura irrelevante, y que parece una tontería pero puede llegar a ser muy grave y hasta letal: la literalidad. Un héroe es una metáfora, y hay que tener cierta imaginación y haber leído y tener los ojos aguzados para verle el aura e intuir su trascendencia. Y no ver a los héroes cuando mueren es una forma de no ver la belleza, algo que los griegos consideraban una enfermedad y Chesterton diagnosticó como prueba terminal de que esa enfermedad es la de los mediocres.

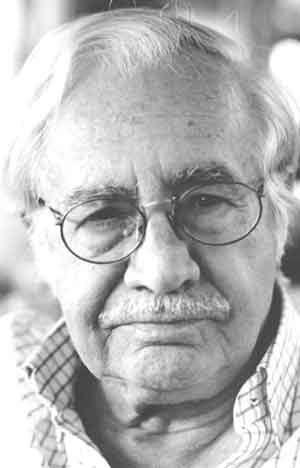

No he podido dejar de pensar en todo esto cuando, no sin asombro pese a que ya tengo cierto callo en los ojos, he comprobado el trato dispensado a Tomás Segovia tras su muerte. En España, pues en México ha sido un luto nacional. Aquí, con la excepción de dos precisas crónicas de Rodríguez Marcos en El País, se ha etiquetado a Tomás Segovia como un “poeta valenciano”, siendo así que él relativizó las patrias toda su vida e hizo bromas sobre el azar de su nacimiento –su madre sevillana se encontraba de paso en Valencia–, o se le ha ignorado por completo, con osada ignorancia, como es el caso de TVE y sospecho que también las otras televisiones: un prejuicio, cierto, pero también un síntoma. Está claro que no leen poesía (ni pensamiento), o quizá se hacían un lío con las identidades, visto que Tomás se sentía en su casa en España y México, donde permaneció exiliado todo el franquismo tras haber emigrado allí niño, hijo de republicanos. Cuando aludí una vez a la dificultad de todos para ubicarle en uno de los dos sitios, me contestó: “Ese es problema de los demás, no mío.” Ahora ya no hay problema, un académico lo ha etiquetado ya como un “poeta de ambas orillas”. (¿No hay un lenguaje realacadémico? Qué tema para una tesina…)

Tomás Segovia murió la víspera del día en que TVE no solo dedicó buena parte de los telediarios a refritar el debate del día anterior, previsible de comienzo a fin como si políticos –y periodistas– interpretasen una partitura, sino que le dieron un espacio que parecía un sarcasmo a la muerte de un boxeador que una vez tumbó a Cassius Clay. Además se felicitaron mucho por no sé qué premios que los periodistas se habían repartido el día anterior, sin saber que justo ese día los telediarios españoles estaban añadiendo un capítulo a la gran crónica de la ignorancia y miopía periodísticas. Pero no creo que nadie dimita. Ni siquiera creo que nadie se vaya a dar por aludido.

Él se habría reído, seguro, pues sus opiniones sobre los medios eran fatalistas. Siempre he tomado por un mal síntoma que un escritor pierda el tiempo comentando lo que hace o deja de hacer la televisión, pero en mi opinión la marginación de la noticia de esta muerte es algo que sobrepasa la consabida banalidad posmoderna y entra en algo más. Qué diablos, Tomás Segovia no era solo un gran pensador y poeta –uno de los tres o cuatro de la punta, si así se midiera la poesía, que no se mide–, sino historia ambulante del siglo XX, español y americano, la oportunidad de pagar un poco de la deuda que este país tiene con la memoria del exilio (él se negaba esa condición, o mejor dicho, a usarla), y una encarnación de ese raro escritor en quien vida y obra se confunden, requisito, según Stendhal, para la obra maestra. Era ante todo un hombre libre, o algo muy parecido, y eso suele irritar, pues escapa del lenguaje en cápsulas y obliga a pensar. O sea que tiene que ver, quién lo diría, con el hecho de no leer poesía, metáforas, leer de pie; o no leer nada, quedarse sentado para escuchar historias ya mascadas por alguien para aligerarlas y que contribuyan a apagar cualquier fuego. De esas que llenan los telediarios.

Puede que todo esto recuerde tan solo que la televisión no tiene nada que hacer con los poetas, o al revés. Puede incluso que sea un anuncio de que al fin los escritores van a dejar de estar medio sobornados por la industria, las banderas, el entusiasmo sin lectores, y vuelvan a la sombra y la minoría, el extrarradio donde se encontraba el teatro de Shakespeare, su lugar natural desde siempre. No sería mala noticia. Pero de todas las señales inquietantes que se producen en España, esta es de las que a mí más me ha alarmado. Pues la literalidad es síntoma de una imaginación enferma. Y la imaginación es una de las condiciones de la libertad. ~

Pedro Sorela es periodista.