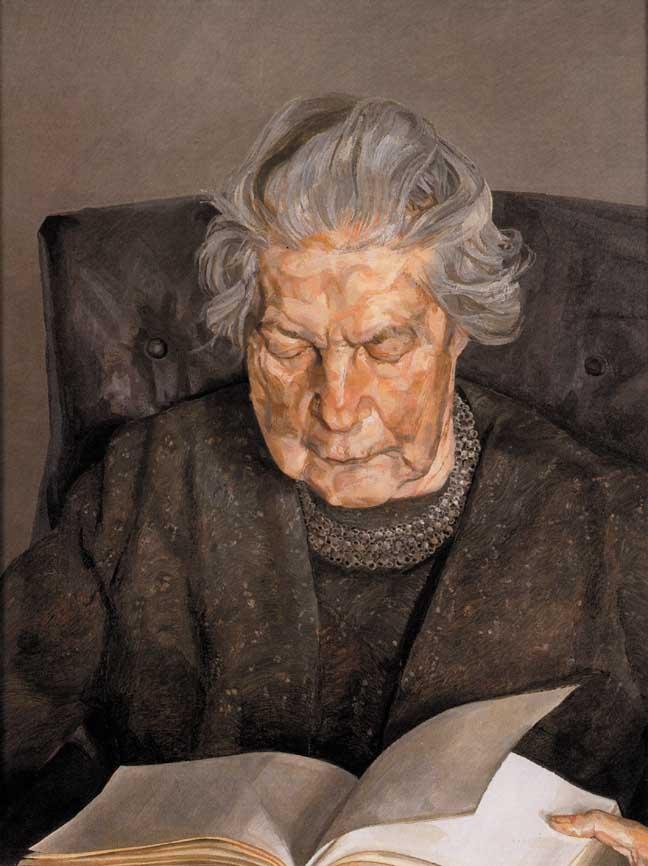

Allá por 1982, cuando salíamos de una exposición de cuadros de Lucien Freud en la galería Anthony d’Offay, en Dering St. (no había sido una visita breve), un amigo me preguntó qué pensaba de la rata. “¿Qué rata?” Volví adentro. Allí estaba, por supuesto: oscura, con los ojos brillantes y la cola colgando sobre el muslo del hombre que se recuesta sobre un sofá en Hombre desnudo con rata. Era un cuadro que desde luego había contemplado. No sé muy bien qué me había impedido ver el animal. Después de todo, las piernas abiertas del hombre hacen que sus genitales (y la rata que le acompaña) sean lo primero que ve el ojo, o al menos lo segundo después de su rostro. Una parte de mí no quería mirar, o admitir que había visto lo que había visto, o tal vez estaba tratando aquel cuadro en la forma en que uno trata a un paciente de un hospital cuya bata se abre, dejando entrever algo en la periferia de la visión que sería más amable/ más educado/ menos embarazoso advertir.

Enfrentado a una masa de cuadros de Freud como los que incluye la exposición retrospectiva ofrecida por el nuevo Museo Tate, sigo sintiendo que he entrado en una habitación donde no debería permanecer mucho tiempo, donde puede haber cosas que no quisiera —o incluso en cierto sentido no debería— ver. La sensación de que has sido llevado a un acto de trasgresión, de que se te ha conducido a escenas que no son de tu incumbencia, es una de las fuentes del poder de estos cuadros, pues va acompañada de la sospecha de que no se trata de una trasgresión en modo alguno, de que tu pusilanimidad está siendo puesta a prueba y de que se te ofrece la oportunidad de establecer un intenso compromiso, de una especie que no habías probado antes, con la apariencia de otro ser humano.

Esta percepción es más intensa en los retratos de figuras desnudas, un género extraño, bastante diferente del desnudo tradicional, incluso del desnudo informal, en el que (pensemos en Degas) el rostro suele aparecer volteado, o simplificado en el anonimato. Velázquez, como Freud, sólo parece haber sido feliz cuando trabajaba a partir de un modelo. Pintó dos desnudos y en ninguno es posible ver el rostro. El rostro de Venus es un reflejo borroso en un espejo y en Marte (que representa el cuerpo nada heroico de un anciano vigoroso de pie y cubierto con un yelmo y unas cortinas) el rostro aparece en la sombra. La descripción que Freud hace de este lienzo es muy justa: “Me encanta su tristeza y su aire burlón y la falta de sentido de su fuerza. No es ningún dios de la guerra. Es un extra de película que como mucho podría conseguir un pequeño papel como Marte”. A partir de lo que hay debajo del cuello se ha creado un personaje. Un rostro exige una respuesta propia y las figuras desnudas de Freud, en cierto sentido, son retratos dobles. Olympia, de Manet, fue una vez un cuadro chocante porque también era el retrato de una figura desnuda.

Aunque Freud es más feliz citando influencias francesas, para encontrar precedentes de esta forma de ver los cuerpos uno tiene que irse al norte, al dibujo que hizo Durero de su propio rostro y de su cuerpo enflaquecido después de una enfermedad. Los salvados y los condenados en los Juicios Finales de los pintores del norte son menos carnosos que la gente desnuda que aparece en los cuadros de Freud, pero la impresión de vulnerabilidad individual que dan tiene más afinidad con el espíritu de su obra que, digamos, la carne gratificada y segura de sí misma que pintó Courbet (otro de los entusiasmos de Freud).

La naturaleza de la relación entre pintor y sujeto que evocan estos cuadros tiene su reflejo en la información que dan sobre los cuartos en que fueron pintados. La impresión predominante es de incomodidad y confinamiento: el frío Cuarto de hotel donde el pintor aparece silueteado sobre la figura de su mujer (Caroline Blackwood por aquel entonces) en la cama; la desolada habitación en Paddington donde Harry Diamond, en una imagen truculenta, permanece junto a la ventana con su gabardina. Uno conoce los cuartos que han servido de estudio lo mismo por los hitos que se reiteran de cuadro en cuadro (el mobiliario, la pila de harapos, el fregadero) que, en negativo como si dijéramos, por las imágenes de las vistas que ofrecen las ventanas. Comparados con otros interiores que han sido celebrados por la pintura de los últimos cien años —el cuarto de baño de Bonnard, la sala familiar de Vuillard, por no mencionar los estudios de Matisse—, los de Freud son ascéticos; se trata de lugares de trabajo, no de salas de estar.

Tampoco parecen grandes. La distancia entre el lienzo y el asunto es pequeña en términos históricos. Lord Leighton estimó que la distancia entre artista y modelo debía ser tres veces la altura de la figura: dos metros diez para un hombre de un metro setenta. Sea lo que sea lo que uno piense de tales reglas empíricas, las mismas sugieren que el primer plano de ángulo ancho es una perspectiva (casi con toda seguridad gracias a las fotografías que hemos visto) que sólo hemos estado dispuestos a aceptar en el siglo pasado. Se encuentra, por ejemplo, en Degas y Lautrec, pero sospecho que no antes. Ellos, también, contemplan las cosas desde arriba, otra característica de los cuadros de Freud, mientras que el retratista clásico sitúa la cabeza del modelo a la altura de su cabeza, o incluso por encima. (De ahí el trono del modelo, la plataforma que pone al retratado a la altura del pintor, que está de pie.) En el ámbito de la fotografía, la lente del retratista tiene una longitud focal bastante grande. Si uno emplea una lente normal y llena el objetivo con un rostro, éste adquiere el aspecto redondeado del famoso retrato de Bacon a cargo de Freud.

Si el hecho de estar cerca de lo que pinta, y muy a menudo mirarlo desde arriba, nos permite calificar de moderno el encuadre de Freud, su manera de hacer uso de la pintura está llena de referencias a los viejos maestros. Lo que al principio eran imágenes detalladas, realizadas con pinceles finos, ahora son imágenes resueltas a grandes rasgos con una pintura cada vez más gruesa y descuidada. Freud describe la transición: “Mis ojos enloquecían al tener que permanecer sentado y no poder moverme. Pinceles finos, lienzos finos. Tener que estar sentado me ponía más nervioso cada vez. Sentí que debía liberarme de esta forma de trabajar. Cuarto de hotel es el último cuadro que hice sentado; cuando me levanté ya no volví a sentarme.” Lo que le lleva a uno a pensar en autorretratos hechos desde una silla o de pie: Hogarth sentado, ansioso, en apariencia, por acercarse al lienzo; Velázquez en Las Meninas de pie, sin duda impelido a dar un paso atrás para ver cómo funciona su último trazo.

En los cuadros últimos y también más sueltos de Freud, las rugosidades de la mejilla o del vientre son descritas por marcas que distinguen con firmeza un plano de otro. La paleta más bien pálida de sus inicios, que probablemente subestima la diferencia de color entre diferentes extensiones de piel, es remplazada por una paleta más rica. Pintar la carne del cuerpo con gris amarillento, rosa, naranja ladrillo y blanco sucio hace subir un grado el abanico tonal de la naturaleza. Frans Hals puede parecer un punto de referencia, pero las pinceladas oscilantes y contraídas de sus cuadros sugieren que usaba una pintura más fluida y un pincel más flexible que Freud, y también que concluía su trabajo con más rapidez. Freud se aprovecha de la libertad casi ilimitada que ofrece el óleo para pintar por encima, rascar, repintar y corregir. Los retratos de Hals no ofrecen ninguna prueba de que tales reconstrucciones tuvieran lugar. Lo mismo un retrato genérico como Niña gitana (actualmente en el Louvre) que sus retratos de grupo, más solemnes, registran expresiones solemnes que, por lo que sabemos del tiempo que han necesitado retratos análogos —algunos de los bocetos realizados por Sargent, por ejemplo—, tienen que haber sido pintados en cuestión de horas más que de días. Exigir o comprar el tiempo de los otros —convertirlos no sólo en sujetos de la pintura sino en súbditos del pintor— es una afirmación de poder muy personal. El héroe en la pintura de retratos o en la cirugía es la persona que yace bajo el pincel o el bisturí, no el que lo blande en su mano. Obligados a permanecer en una obediencia pasiva, muchos de los personajes de Freud aparecen recostados en una silla o en posición yacente, dormidos o con los ojos vidriosos.

Dado que cada centímetro cuadrado del lienzo tiene que ver con estructuras observadas, no se da el pudelado expresionista y casi abstracto de la pintura a la manera de, digamos, Soutine. Tampoco se dan las elisiones y simplificaciones que Auerbach utiliza para glosar un rostro o un paisaje. Pero las rarezas en la proporción y la perspectiva que uno, en las primeras obras, atribuía a una rigidez calculada y candorosa, perduran hasta cierto punto en las obras posteriores, aunque ahora envueltas en la sustancia más plena de una pintura de trazos gruesos. Esto contribuye a un desasosiego estructural que no está muy lejos, en el efecto que provoca, de las distorsiones más premeditadas del expresionismo. La obra reunida en esta exposición —formidable en cantidad, ambición y logro real— puede abofetearnos visual y emocionalmente al grado de sugerir que hay cuadros aquí que, a medida que pasen los años, tienen bastantes más posibilidades que otros candidatos más obvios (los de Bacon, por ejemplo) de convertirse en el emblema específico, aunque tal vez no más alegre, de nuestro tiempo.

© London Review of Books