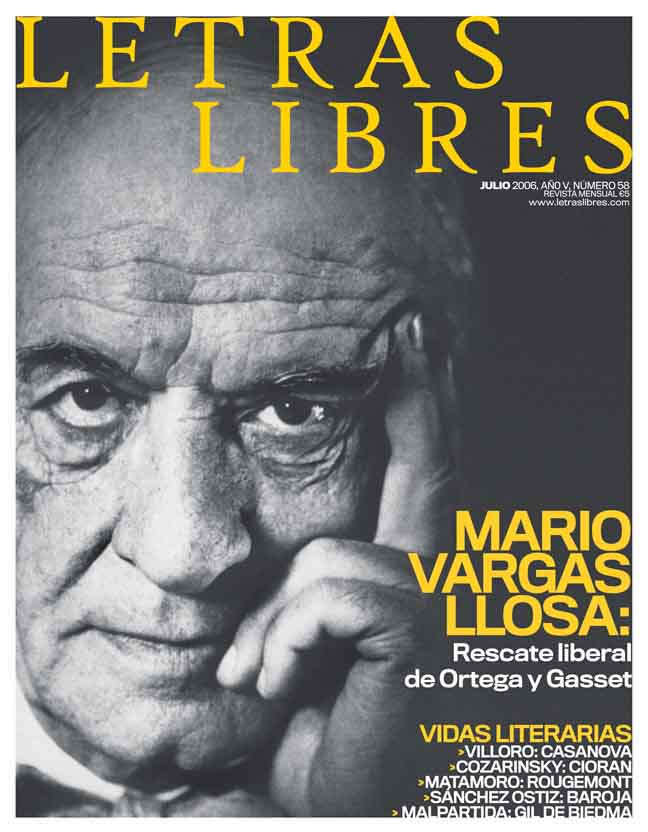

A cincuenta años de su muerte, Pío Baroja (San Sebastián, 1872- Madrid, 1956), más que nunca un personaje de sí mismo, sigue suscitando una atención y un interés que escritores coetáneos suyos, y otros posteriores, no suscitan ni de lejos.

Baroja, escritor de éxito mediocre en vida, pero de mucha fama y efectivo prestigio, ha sobrevivido a la doble muerte que amenaza a todos los escritores: la de sus obras y la que lleva a la fosa. Su obra y su personalidad –entre el señor particular con un perfil psicológico que algunos toman como auténtica patología, aunque no pase de ser el de un hombre que cometió el error de hablar en exceso de sus luces y sus sombras, y el personaje literario o novelesco que el tiempo y sus propias puestas en escena perfilan– siguen resultando atractivas, tanto para aplaudir sus “barojianadas”, celebrar sus páginas más memorables, como para ajustarle las cuentas literarias, y algo más que literarias, personales y hasta privadas, cosa que ha sido particularmente llamativa en los últimos años.

Las voces “asansculotadas” que piden la cabeza de Baroja para ponerla en una pica se escuchan hasta ahora

mismo. Los motivos poco importan, a setenta años vista se le reprochan actitudes ante situaciones extremas u opiniones políticas sobre todo y hasta rasgos de su personalidad y de su vida privada, como si nada bastara ni fuera suficiente ni mucho menos lo correcto, lo que se esperaba de él.

Y todo ello al margen, claro está, y vaya esto por delante, de la importancia real de su obra literaria, que ahí sigue.

Baroja, pues, un intenso personaje literario construido tanto con la ayuda de sus sucesivas puestas en escena, como con la inestimable de la masa de las páginas –más hagiográficas unas que otras, pero nulamente críticas casi todas ellas– escritas por los barojianos, esa especie de rebeldes sin causa precisa y descontentos de marca cuya desaparición sería, al decir de Luis Martín-Santos, la señal de que las cosas en España podían, por fin, cambiar –aunque esto sea todo lo discutible que se quiera–.

Las hagiografías que se han escrito sobre Pío Baroja han sido casi involuntarias en la medida en que quienes las han emprendido, más que escribir sobre quién era o había sido en realidad, se entusiasmaban, y mucho, con ese Baroja que canta al hombre de acción y a su vida entre azarosa y aventurera, el viaje, el hormiguero de la gran ciudad, que tira todo lo que puede del ronzal, anda a contrapelo, agua todas las fiestas que puede, aunque lo haga casi siempre a posteriori, y se niega a festejar lo que considera una patraña de la peor especie: el vivir en el mejor de los mundos posibles.

Esa actitud devota e incondicional que inspira los trabajos de aproximación al personaje, oculta a un escritor de una personalidad mucho más rica y compleja de lo que parece, con muchas más sombras que luces, con gatillazos del alma parejos a momentos de dignidad y coraje poco valorados, víctima y verdugo a la vez, artífice de su propia tragedia personal (como lo admitirá a través de su personaje crepuscular, Luis Carvajal y Evans). Y así es como el personaje ha venido apareciendo mediado, la persona desfigurada por un antifaz de conveniencia y quita y pon, y el escritor a buen recaudo (porque todo lo anterior, hecho quisicosa, excusa el leerlo).

Porque si por un lado está ese Baroja nostálgico de la vida de acción –“lo que más me entusiasmaría sería viajar, pasar peligros, presenciar batallas navales, recorrer medio mundo, ver muchas cosas y luego contarlas”–, por otro está otro personaje menos atractivo, por grisáceo, aunque su estampa haya quedado como emblema barojiano: la basada en su vida cotidiana y rutinaria cifrada en un empleo del tiempo, el suyo, hecho de trabajo mañanero en sus novelas, comida familiar, paseíto higiénico, husma de libros viejos y tertulia de bibliófilos, y a casa, a cenar, lectura y a dormir, si podía y como podía. Una rutina, repetida por el propio Baroja hasta la saciedad, como emblema de una vida por completo limitada, casi eremítica, o así vista por su protagonista, que no es lo mismo.

Pero nada de lo anterior ha sido impedimento para que se haya hablado de Baroja con un indisimulado entusiasmo que obligaba a reflexionar sobre si el barojiano de turno se entusiasmaba con él mismo o con el personaje que iba poniendo en escena. Con Baroja ha pasado un poco como con las necrológicas españolas: que a quien las escribe le gustaría ser el muerto (y lo es para la ocasión).

La imagen oficial de Baroja, consagrada por las aproximaciones académicas, tan cautas como pacatas, ha venido siendo más cómoda y hasta casi obligatoria, de modo que el verdadero personaje ha quedado al final bastante desdibujado y se han tergiversado algunos de los aspectos menos simpáticos de su personalidad.

Así es como fue apareciendo y perfilándose el hombre honesto a carta cabal (donde los demás son unos farsantes), el profesional de la verdad, combativo siempre contra la injusticia y los abusos del poder, el escritor de vastas lecturas, el rebelde a ultranza, el viajero compulsivo rompesuelas por los caminos de España, el misógino (mucho menos de lo que se dice si se mira con atención su obra narrativa), el médico con ojo clínico (no llegó a un año el tiempo de su ejercicio), pero pocas veces aparece el escritor que era tan racista y antisemita como igualitario y fraternal, el misántropo que a la vez se quejaba, muy amargamente por cierto, de soledad, el descontento permanente, quejoso hasta de su evidente bienestar. Esto es, en la fronda de la personalidad barojiana está oculto un personaje extraordinariamente complejo cuyo viaje de aproximación vale todavía la pena, pero sobre todo porque esa fronda sostiene una considerable obra narrativa.

Descontento e insatisfecho, solitario que no podía estar solo, hombre de acción que jamás acomete ésta, aventurero pasivo más por gusto que por fuerza, orgulloso, rencoroso, inadaptado, radical, sentimental, tierno en la intimidad (salvo para su hermana Carmen, a juzgar por las memorias de ésta), de afectividad oscura, con clara tendencia igualitaria, y a la vez de un racismo hosco, antirrepublicano y antidemócrata desde edad temprana, nietzscheano con un conocimiento no muy exhaustivo de la obra del filósofo (sobre todo a través de su amigo el nazi Paul Schimtz, su anfitrión en los meses de su exilio suizo de 1937), extremadamente sensible al dolor de los más débiles, atemorizado por nimiedades y corajudo hasta casi la imprudencia en otras ocasiones… De todas estas maneras se mostró el escritor. Esto es, en buena medida se mostró antipático para los parámetros sociales del día, sí, pero si no hubiese nada más se quedaría en eso y lo cierto es que además de antipatía suscita simpatía, y mucha, tal vez por el desparpajo de su prosa, el de esas historias en apariencia desganadas, muy pocas veces protagonizadas por ganadores al uso, sino por inadaptados, por personajes que nunca van a ver satisfechas su ansias vitales.

Su perfil psicológico a día de hoy no ha sido estudiado de una manera exhaustiva, como si quien se ha acercado al personaje temiera dar con rincones que no le gustan, como si el personaje real que aparece en el examen no gustara ni fuera, ni de forma remota, políticamente correcto, que no lo es, a poco desapasionada que sea la aproximación que se haga al personaje y a su obra.

Baroja, por tanto, hecho mito más o menos intocable, o simplemente un personaje literario que, encima, tiene la suerte de que le sobreviva una considerable obra literaria que tiene altibajos, cierto, pero que en lo fundamental sigue teniendo una curiosa garra: la trilogía de La lucha por la vida, Juventud, egolatría, Las horas solitarias, Agonías de nuestro tiempo y hasta La selva oscura, por no hablar de ese ajuste de cuentas con su propia historia personal que es Las noches del Buen Retiro.

Yo no sé si hay lectores nuevos de Pío Baroja o todos los que tiene y siguen manteniendo vivo el mito son los lectores que lo leyeron en su adolescencia y primera juventud, y que al leerlo regresan a aquel momento de rebeldía y de deslumbramiento, de amarga conciencia de la propia limitación vital y de la mediocridad constitucional de la existencia que les ha tocado en suerte, y, a la vez, de un no conformarse, no plegarse, no doblegarse, aunque sólo sea en la intimidad.

¿Baroja vitalista? Según y cómo. Su rutina vital era eso, una rutina, mansa y doméstica, que en contrapartida le permitió dedicarse a la creación de una obra literaria tirando a colosal. Esa furia de escritor resulta enigmática, admirable y hasta ejemplar (todo depende de cómo se mire). No hay que olvidar que su gran drama personal es el derrumbe de su mundo personal, privado: la muerte de la madre en 1935, la pérdida de su casa de la calle de Mendizábal y la “pérdida” de Itzea (ésta por otros motivos y no sólo por la guerra). Se encontró sencillamente perdido.

Si llamamos vitalismo a tomarse unas copitas de Benedictine de cuando en cuando, a la tertulia permanente y a la husma furiosa de libros viejos, entonces hay que convenir que, en efecto, Baroja fue un vitalista de marca. Lo demás, viajes, relaciones humanas abiertas, riesgo medido, acción, disfrute de los llamados dones de la existencia, nada o muy poco. La queja lo presidía todo. Baroja fue un viajero, modesto, muy de tirar de guía Baedecker (las conservará profusamente anotadas), al que las pejigueras de la vida cotidiana y de los viajes le molestaban, y mucho. Un vitalista no es puritano, y Baroja lo era o así se mostró en demasiadas ocasiones como para no ser tomadas en cuenta.

Desde luego su manera de ponerse en escena –de manera directa o a través de sus abundantes contrafiguras– fue la menos vitalista que pueda imaginarse: cauto, herido, enfermo o padeciendo pejigueras de salud que le limitaban y mucho, insatisfecho… Casi todo consistía en lo que le hubiese gustado hacer y no había hecho, por falta de dinero, por falta de oportunidades que habían tenido otros, por falta de fuerzas, por falta… Tal vez por eso Baroja, que fue un habitual de los autorretratos, se pintó siempre como alguien sin suerte, sin dinero, envejecido, con mala salud, injustamente excluido de las palestras públicas… “Pío, con sus eternas quejas”, dirá su hermana Carmen.

Y sin embargo el personaje, la persona, el autor, siguen resultando irresistiblemente atractivos tanto para ponerlos en los altares literarios como para darles el paseo.

Baroja, que, como digo, se puso en escena con una insistencia y una constancia inauditas, suministrando con ello abundantes argumentos a sus enemigos, se asombraba de los efectos que causaban sus destemplanzas, sus boutades y sus opiniones contundentes, más o menos fundadas, sobre todo lo que se le ocurría, ya fuera historia, literatura o esa política de cuyos avatares estuvo siempre al tanto, hablando desde un margen privilegiado y manifestando tanto desprecio –tanto por los fundamentos ideológicos como porque los regímenes no le daban nada, no como a otros– como interés, defendiendo un peligroso estar por encima “de unos y de otros” hasta que la realidad le arrolló de muy ruda manera, cosa que no logró entender jamás.

Esto último fue particularmente singular en lo relacionado con la República y la Guerra Civil española. A nadie que conociera, aunque fuera de manera somera, la obra de Pío Baroja –El tablado de Arlequín y Nuevo tablado de Arlequín, por ejemplo– le podían extrañar que las opiniones de Pío Baroja, muy poco cacareadas por otra parte, en entrevistas y por boca de personajes novelescos, en orden a la democracia, el socialismo o el comunismo fuesen por demás negativas. Su antirrepublicanismo fue una constante, mucho antes del alzamiento militar del 18 de julio de 1936 –se negó a participar con Ortega en su Agrupación en Defensa de la República–, y, por supuesto, después (aunque dijera que cuando lo iban a fusilar había pensado gritar “¡Viva la República!”, sólo por fastidiar, como le reprocharon, en agosto de 1936, los del periódico Frente Popular, de San Sebastián). Por eso llama tanto la atención que se extrañara de que su presencia en el Colegio de España de París, donde había encontrado refugio en su precipitado exilio, suscitara las francas reservas y hasta las iras de los republicanos.

Repasando sus opiniones políticas y sociales, Baroja nos aparece hoy más como un hombre del Antiguo Régimen que reclama para sí un máximo de libertades en lo público y en lo privado, celoso de esa privacidad, más estamental que igualitario, y a la vez un hombre conservador y de orden que dice detestar el pasado pero también y muy especialmente las revoluciones y todos los movimientos e ideologías conducentes a esas pretendidas revoluciones que, en su opinión, nada pueden cambiar.

La andadura literaria de Baroja, al margen de sus frustradas dedicaciones de médico y panadero, o así nos ha quedado, comienza con la bohemia fin de siglo (XIX) y sus andanzas por ese hampa literaria, periodística y política de la época, canallesca hasta la caricatura a lo Hoggart, que nos sigue resultando familiar, de la que extraerá materia para sus mejores novelas y muchas páginas encubiertas de matiz autobiográfico y catártico, en las que, de manera casi preceptiva, ajustará cuentas a unos y a otros.

El refugio frente a las trapisondas literarias y a las frustraciones personales (incluidas las veleidades de hacer carrera en la política: para ser alguien, sin duda) lo encuentra, hacia 1913, cuando da comienzo a las Memorias de un hombre de acción y a sus pesquisas policiaco-eruditas, y cuando adquiere el que con el tiempo se convertiría en el santuario barojiano: la casa de Itzea, en Bera.

Hacia 1921 llega, con un grave problema de salud, que le atormentará hasta muy tarde, “la limitación”, y con ella una época nueva de Baroja frecuentador de marquesas y desilusionado testigo de una Europa en peligrosa ebullición, que le lleva a escribir esa trilogía plagada de datos y lances de su propia vida, que es Agonías de nuestro tiempo. No cabe mayor desencanto, más cantidad de empresas y pasiones condenadas de antemano a terminar mal.

Con la llegada de la República, aparece en plenitud de facultades el Baroja oráculo del desastre que avisa de éste, pero que, sobre todo, se dedica a escribir artículos de amena erudición histórica centrados en su querido siglo XIX. Lo suyo fue una auténtica aversión al presente y un buscar refugio en otros tiempos más fuertes, más amables, más dignos de ser tenidos en cuenta.

Cuando en 1935 le nombran académico de la Lengua, después de una intensa campaña a su favor llevada a cabo por Azorín (cuya amistad hay que mirar con otra lupa que la muy colorista con la que se ha mirado hasta ahora), dirá que si le han nombrado académico no es por sus méritos, sino por lo mucho y mal que han hablado de él; pero el nombramiento le satisface y mucho en lo íntimo: es alguien. Y eso es un logro evidente para quien, como señalará en Allegro final, tenía un miedo cerval a la insignificancia.

El 23 de julio de 1936, Pío Baroja sale de España (después de haberlo hecho de Madrid unas semanas antes, avisado de la que se avecinaba por uno de sus amigos de la época), tras haber sufrido la víspera un percance relativamente serio con una columna de requetés en la carretera de Bertizarana, que pudieron haberlo matado según unos, que le dieron sólo un susto, según otros. Episodio éste oscuro donde los haya que da pie a toda clase de conjeturas.

Pasó la guerra en París, salvo unos meses, entre septiembre de 1937 y enero de 1938, y una breve, y nunca comentada, estancia de alcance crematístico en el País Vasco francés, en el otoño de 1939, cuando se vio frustrado su viaje a América desde Le Havre (como hacían otros… todo lo hacían los demás, él no, él se quedaba porque no le dieron nada).

En otoño de 1940, cuando regresa a Madrid después de pasar el verano en Bera, lo primero que hará será ir a ver su casa de la calle de Mendizábal, que estaba en ruinas, a causa de un bombardeo del año 1937, para darse cuenta de lo mucho que había perdido.

Del franquismo Pío Baroja se benefició en la medida en que, de manera por completo involuntaria, aunque cazurra, se convirtió, por obra y gracia de sus lectores, en un curioso abanderado del antifranquismo, o cuando menos de algo que se le parecía, y en un renovado oráculo de lo mal que andaban los tiempos. Baroja era una especie de banderín de enganche de una rebelión contra la mugre de una época. Y ese prestigio dura hasta ahora mismo.

Eso sí, él no escribió ni una sola línea contra la dictadura, y eso que padeció la censura en muchos de sus libros. En 1949 le comunica a su amigo Gamecho, de San Sebastián, que está escribiendo unas novelas sobre la Guerra Civil, pero que tiene que sortear la censura, cosa no siempre fácil. Todos los comentarios que pudo hacer en contra del régimen franquista fueron entre sus íntimos y esos testimonios quedan, como dice su sobrino Pío Caro en un libro admirable y de obligada referencia: La soledad de Pío Baroja. No hay, que se sepa, ningún otro. Todos los reproches están de más. Las autocríticas por el estafermo puesto en pie por los barojianos, también llamados, con una asombrosa propiedad, “incondicionales”, no.

Los primeros años de su regreso a Madrid son los de redacción (incitado por aquel cínico de marca que fue Manuel Aznar Zubicaray, que de periodista devoto de Sabino Arana pasó a diplomático y biógrafo del general Franco) de los sucesivos volúmenes de su miscelánea memorialística, lo digo porque tengo para mí que sus “memorias” carecen de la más mínima coherencia interna (como no sea la simplemente acumulativa que le impulsó hasta el final de sus días) y estructural.

Miscelánea memorialística, insisto, porque me temo que aunque tuviera el prurito de ponerse en escena, nunca emprendió la redacción de unas verdaderas memorias ni mucho menos una autobiografía de puesta en claro. Lo suyo fue otra cosa, parcial, sesgada, de mucha reminiscencia, de mucho comentario y de mucho, también, ajuste de cuentas de lo que se había dicho o dejado de decir de él. Se tomó muy en serio su papel de memorialista elogiado por Josep Pla.

Al final de su vida, recluido en su casa de la calle de Ruiz de Alarcón, todo su horizonte vital se reduce a unas escasas salidas al vecino parque del Retiro (al margen de algunos veraneos en San Sebastián desde que hacia 1945 se indispusiera con su hermano Ricardo) y a la célebre tertulia de supervivientes de la Guerra Civil (muchos de ellos habían sido contertulios de El Club del Papel, esto es, de la librería de Tormos, en la calle de Jacometrezo: ese será uno de los escenarios de la novela, inédita hasta hace nada, Miserias de la guerra), donde se impartían clases para la diplomatura en decepción, al decir de Juan Benet.

Al margen de esa tertulia diaria, de la que nada de fundamento ha quedado y que se disolvió de mala manera a la muerte del novelista (al decir de su sobrino Julio Caro Baroja en Los Baroja), Pío Baroja se dedicó a rellenar páginas y más páginas con la escritura de novelas de mejor o peor factura, crepusculares casi todas ellas entre la redacción definitiva de El hotel del cisne, en 1945, y la publicación de El cantor vagabundo, en 1950, destinadas unas, como Las veladas del chalet gris (de inapreciable contenido autobiográfico) a las muy bien pagadas Obras completas de Biblioteca Nueva y otras a la espera de mejores tiempos: Miserias de la guerra, Los caprichos de la suerte, o de miscelánea memorialística como Rojos y Blancos, Ilusión y realidad, Pasada la tormenta, La guerra civil en la frontera, Extravagancias… A esa época corresponde el Baroja del gato, la manta, la boina y los desbarres pintorescos. Imagen ésta repetida hasta la saciedad, que aburre tanto como enmascara al personaje.

Una actividad febril la suya, al margen de la época y a pesar de unas más que evidentes limitaciones físicas, cuyo sentido, como no fuera el senil de no caer en la penuria, se nos escapa, porque no es precisamente en esos años cuando se da el mayor vigor narrativo de Baroja. Para entonces, entre 1947 y 1950, su mundo literario estaba poco menos que agotado, y muy limitado, por diferentes motivos, el personal. Con todo, a Baroja le alienta un ímpetu raro que hasta puede llegar a ser ejemplar, al margen de que se ignoren o dejen de ignorar sus motivos concretos.

Todavía en 1955, un año antes de su muerte, envió a su editor Ruiz-Castillo un manuscrito de misceláneas confeccionado (enjaretado, decía él) en su último verano de Itzea, a base de descabalar otros libros suyos ya publicados y echar mano de páginas sueltas de los no publicados. Ruiz-Castillo le devolvió el artefacto y así ha quedado archivado.

Entre una cosa y otra estimo que, a cincuenta años de su muerte, y parafraseando lo que él mismo dijo de su Aviraneta, se puede afirmar que tenemos Baroja para rato, porque hay motivos más que sobrados para el viaje de los lectores, aunque sea sobre la huella de los propios pasos, tanto en la masa de sus memorables páginas novelísticas, como en los pliegues de su personalidad contradictoria. Buen viaje, por tanto. ~