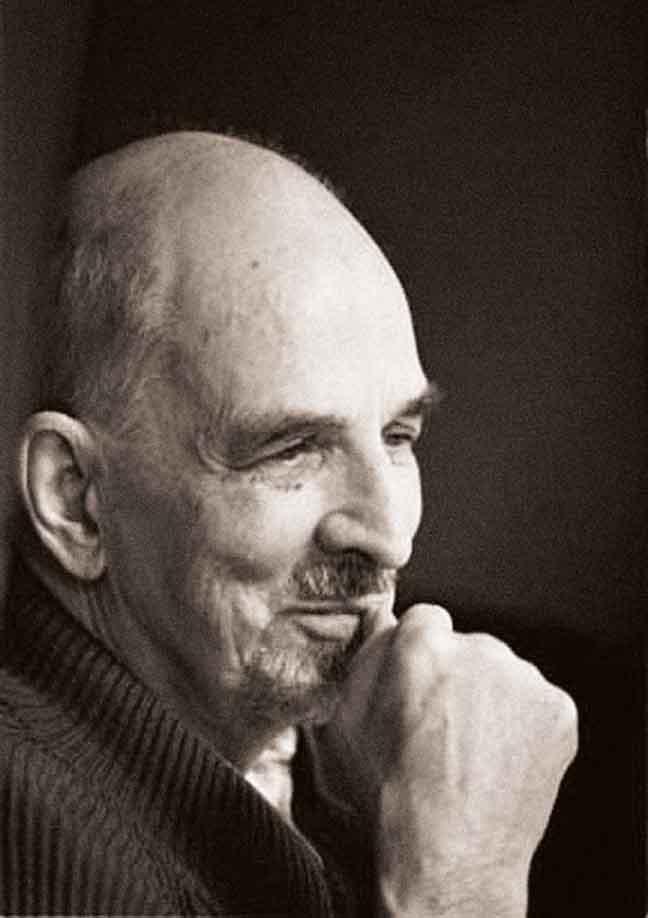

Es difícil hallar un director cinematográfico de la segunda mitad del siglo XX que merezca con más justicia que Ingmar Bergman el calificativo de maestro: el poder de sus imágenes, la trágica intensidad psicológica y metafísica de sus estudios de las relaciones personales, y sobre todo su implacable certeza de que todo lo que buscamos en este mundo (amor, belleza, intimidad, compasión, lealtad) es precisamente lo que no alcanzaremos por nuestra absurda e irremediable debilidad. Tenía, además, la virtud suprema de decirlo sin ser estéticamente presuntuoso o aparatoso, sino a través de historias con tanta veracidad interna que parecían arrancadas de su propia vida, pero también de las nuestras. Por eso, su influencia dentro y fuera del cine es enorme y muchos de sus filmes son documentos fundamentales de las experiencias y obsesiones del hombre contemporáneo: Las fresas silvestres, La mujer del payaso, El silencio, A través de un vidrio oscuro, Persona, Gritos y susurros, Fanny y Alexander, Escenas de un matrimonio, etc.

Tras decenas de películas como ésas —aparte de las obras que dirigió para el teatro y la televisión—, los sinsabores y debilidades propios de la edad (Bergman tiene hoy 87 años) daban la impresión de haber puesto fin a su brillante carrera artística. Los largos años de silencio que había mantenido desde su retiro en una isla del Báltico hacían temer que no volvería a dirigir cine. Pero acaba de estrenarse en Estados Unidos Sarabanda, la película que Bergman ha declarado será la última de su largo ciclo creador, su testamento final. Es imposible no sentir curiosidad por verla.

El filme tiene el clima y las características de una conclusión. En primer lugar, es ella misma un epílogo a una de sus obras maestras, Escenas de un matrimonio, pues vemos lo que fue de aquellos cónyuges que se separaron después de la infidelidad del marido. No sólo eso: Bergman ha querido que los actores que asumieron esos papeles años atrás en memorables interpretaciones (Liv Ullman y Erland Josephson) encarnen los mismos papeles. El hecho de que, naturalmente, el paso de los años y el conocimiento ganado desde entonces por ellos, incluyendo al director, se transparenten en la obra añade un elemento de correspondencia o analogía entre la historia y la vida real: no parece haber aquí nada que no haya sido parte de la atormentada y culposa experiencia artística y personal de todos ellos; bastaría recordar la relación amorosa entre el director y Liv Ullman, su actriz favorita. Es como una gran reunión familiar donde lo imaginado y lo vivido es sometido a una revisión final para tratar de conjurar sus más persistentes demonios.

Más de 30 años han pasado desde que Marianne y Johan se divorciaron y se vieron por última vez; ella trabaja como abogada y él, luego de haberse retirado como profesor, es una especie de ermitaño que vive prácticamente solo en una austera cabaña repleta de libros, aislado de casi todo. Un buen día, a Marianne se le ocurre hacer el largo viaje hacia el lugar y visitarlo sin previo aviso.

Cuando llega, Johan está dormitando en la terraza; en un gesto no exente de picardía y ternura, Marianne lo sorprende con un beso en la mejilla y lo despierta.

Lo que sigue es un torturante retorno al pasado, un melancólico examen de situaciones que ya no pueden modificarse y de los conflictos que encaran en el presente y que están oscuramente ligados a los de ayer. El estudio de todos esos dramas y traumas ha sido realizado con el consabido rigor formal de Bergman, que tiene un temple glacial en la superficie y un trasfondo intensamente emocional. Filmada en sus habituales largos primeros planos que permiten la observación atenta de cada rasgo físico, con sus imperfecciones y rictus que delatan el secreto proceso interior; esa casi inmovilidad (que trae ecos de Persona) se combina con los ambientes claustrofóbicos (sólo hay una escena en exteriores) para asegurar la máxima concentración en el registro —objetivo, pero lleno de compasión— del mundo íntimo de sus personajes. Aunque su foco es la relación entre Marianne y Johan, pronto se extiende a otra pareja: la de Henrik (Börje Ahlstedt), el hijo de Johan y Anna (su primera esposa) con su hija Karin (Julia Dufvenius), que no es menos compleja.

Henrik, que vive no muy lejos en otra cabaña en medio de un denso bosque, es un músico de edad mediana cuya reciente viudez lo ha sumido en un estado depresivo. Su carácter agrio, dominante y posesivo se refleja sobre todo en su relación con Karin, dedicada también a la música, y en el camino que él cree debe seguir en su carrera artística. No sólo el padre es ambiguo ante la posibilidad de que Karin vaya a estudiar a un conservatorio (ella es todo lo que él tiene), sino que su control sobre la joven incluye el perturbador hecho de compartir la cama, lo que implica una relación incestuosa. La consecuencia de todo esto es visible en Karin, que hace llorosas confesiones a Marianne, luce desesperada o confusa y al borde del suicidio.

La atmósfera es desolada, mórbida y de agotamiento existencial: sus vidas están entrelazadas de tal modo que se hacen daño viviendo juntos o separados, llevando cada uno su carga de culpas y secretos. El filme nos obliga compulsivamente a la contemplación de una situación irreversible, subrayada por los desgarradores gemidos del cello en la Sarabande de Bach, acentos que hemos aprendido a reconocer como una rúbrica de Bergman. Lo mismo puede decirse del formato de la película, dividida en 10 partes o actos más un prólogo y un epílogo, que la aproxima al psicodrama, al teatro de cámara —cuya acción esencial es dialogal o monológica— que es otra de las pasiones del director.

Sarabanda posiblemente no está entre las grandes películas de Bergman, pero muestra las huellas inconfundibles de la mano del maestro, despidiéndose de su arte y de su vida activa con un repaso postrero de los motivos y personajes que configuran su mundo. No será la mejor, pero sí representa algo que era absolutamente necesario en su producción: el fragmento que faltaba para completarla. –

(Lima, 1934) es narrador y ensayista. En su labor como hispanista y crítico literario ha revisado la obra de escritores como Ricardo Palma, José Martí y Mario Vargas Llosa, entre otros.