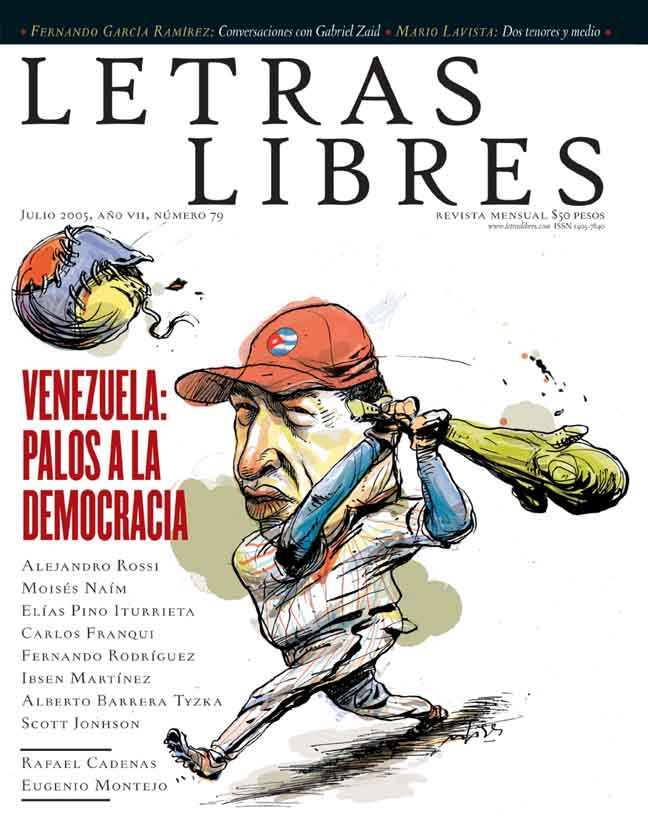

Una oligarquía de corte saudí que creó una democracia corrupta, excluyente y con profundas deficiencias, en la que reinaba la miseria pese a la inmensa riqueza petrolera del país. Un militar carismático que dio voz a la rabia y las esperanzas de los pobres, que fue capaz de ganar el poder a través de elecciones justas y libres y que, una vez en el gobierno, lanzó un ambicioso plan para corregir décadas de desigualdad e injusticia. Una oposición pendenciera e incompetente dirigida y costeada por la elite depuesta, con el interés principal de recuperar sus privilegios históricos y dispuesta a recurrir a cualquier medio, incluido el golpe de Estado, para suplantar a un presidente elegido por la vía democrática. Éstos son los elementos que, resumidos en tres osados trazos, dieron forma a la sabiduría general en torno a Venezuela, sabiduría que nutrió al público internacional, a los expertos analistas y que motivó las respuestas de otros gobiernos a las crisis recurrentes de aquel país desde finales de los noventa. La sabiduría general, somos conscientes de ello, está hecha de verdades inexpugnables mezcladas con enormes simplificaciones y, a veces, datos obsoletos.

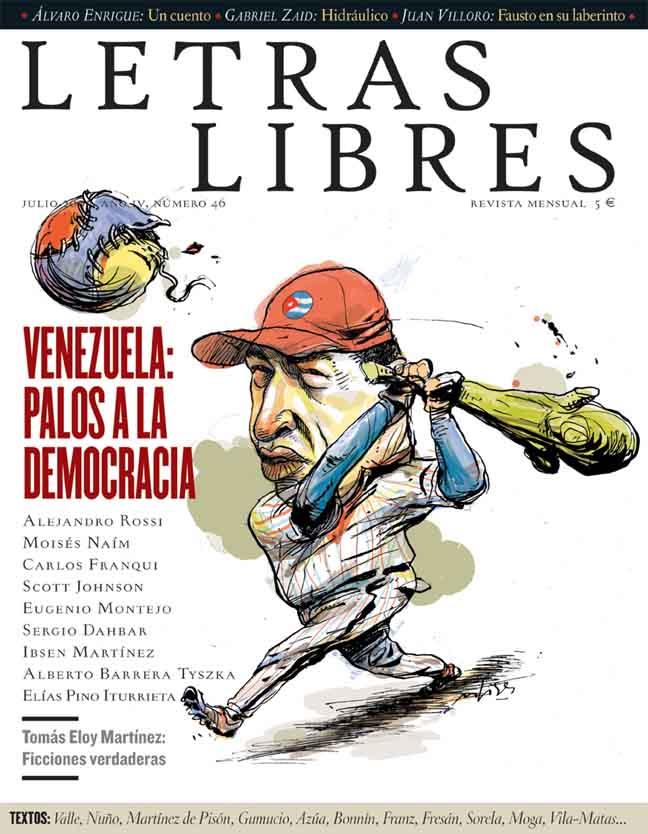

Desde que Chávez obtuvo el triunfo en un referéndum celebrado en agosto de 2004, esa sabiduría general ha evolucionado, en gran medida porque el comportamiento de Chávez también ha experimentado mutaciones. Una oposición desmoralizada, sin líderes y dispersa permitió que Chávez, recién legitimado por segunda ocasión, asumiera una hegemonía completa sobre la política nacional. Los precios sin precedentes del petróleo colmaron las arcas nacionales. Ahora, gracias a una ausencia absoluta de fiscalización, el presidente venezolano puede utilizar los ingresos del petróleo de manera más libre y discrecional que cualquiera de sus predecesores. Esta combinación de poder político y reservas petroleras, así como el ambiente internacional favorable a los mensajes y los símbolos que Chávez explota con maestría, dio al líder venezolano la confianza y los recursos necesarios para moverse audazmente en direcciones nuevas y más radicales, tanto en el interior del país como en el extranjero. El dogmatismo conservador que Chávez mantiene dentro de su país y el activismo que profesa en las regiones aledañas, donde apoya a “grupos sociales” que a menudo están en conflicto con sus gobiernos (como los piqueteros en Argentina) o incluso en franca oposición (como los cocaleros en Bolivia o las farc en Colombia), creó una percepción internacional aún más controvertida sobre el presidente Chávez y su proyecto bolivariano. ¿Qué es Chávez: una reliquia del pasado, o el heraldo del futuro para América Latina?

La única respuesta rigurosa es que aún es muy pronto para saberlo. Sin embargo, Chávez puede ser tanto un reflejo del pasado como una clave del futuro posible en otros países.

Para comprender dónde están Chávez y su proyecto en la actualidad y hacia dónde pueden dirigirse es necesario, en primer lugar, disipar los mitos que han oscurecido la comprensión colectiva sobre la desconcertante evolución de Venezuela en los últimos tiempos, pues el trágico predicamento de hoy día no puede ser comprendido sin entender lo que sucedió durante los cuarenta años que corren desde el derrocamiento de la dictadura encabezada por Marcos Pérez Jiménez en 1958 hasta el colapso del sistema partidario que constituyó la columna vertebral de la democracia venezolana hasta mediados de la década de los noventa.

Las cuatro décadas y media que precedieron a la eclosión de Chávez en la política nacional interesan tanto por lo que no se logró en Venezuela, como por lo que sí ocurrió. Venezuela, por ejemplo, no padeció conflictos armados de importancia ni un desempeño económico pobre, fenómenos tan comunes entre los países en desarrollo. Al tiempo que sus vecinos eran avasallados por guerras, por la inestabilidad económica y la agitación política, Venezuela era una democracia funcional donde cada cinco años tenían lugar elecciones justas y competitivas, y donde los candidatos de la oposición ganaron cinco de las ocho elecciones que se llevaron a cabo durante ese período. Venezuela también fue un país que registró, entre 1920 y 1980, el índice de crecimiento anual más alto del mundo y la inflación más baja del planeta. Irónicamente, desde principios de los noventa, al tiempo que otras naciones de América Latina parecían alcanzar una mayor solidez política y económica, Venezuela se sumió en un ciclo autodestructivo que aún no da señales de terminar.

Así, Venezuela entró en el siglo xxi bajo circunstancias drásticamente distintas, pero aun así tan excepcionales como las que rodearon su llegada a la segunda mitad del siglo xx; esta vez, empero, en lugar de ser circunstancias inusitadamente favorables, hubo —y aún las hay— circunstancias inusitadamente adversas.

En lo que respecta a su papel como modelo para la región, no hay duda de que la política de la rabia, la raza y la venganza, utilizadas tan hábilmente por el Teniente Coronel Hugo Chávez para movilizar a una amplia base de seguidores, tiene resonancia en los nuevos movimientos políticos que brotan en toda la zona. Los piqueteros de Argentina, los sin tierra de Brasil, los cocaleros de Bolivia, el movimiento indigenista de Ecuador e incluso los neozapatistas de México son sólo algunos de los ejemplos más sobresalientes de los nuevos actores políticos que comparten la agenda, el modus operandi y el apoyo internacional con la revolución bolivariana de Chávez. Algunos de estos grupos son marginales y, o bien desaparecerán, o bien serán cooptados por los actores políticos de las corrientes más fuertes. Otros tenderán a incrementar su poder y su influencia. En todos los casos, empero, sus demandas han pasado a formar parte del discurso político nacional.

Todos estos grupos se alimentan del pobre desempeño económico de sus países, de la incapacidad crónica de sus gobiernos para aplicar políticas sociales más efectivas, y de un intenso proceso de democratización que ha permitido la emergencia de nuevos actores políticos capaces de desafiar a los partidos políticos tradicionales. Incluso durante los períodos de embeleso suscitados por la bonanza económica, períodos que todos los países latinoamericanos parecen disfrutar en un momento u otro, cuando los vientos de la economía internacional soplan a su favor, los gobiernos son incapaces de aprovechar la situación para aminorar sustancialmente la pobreza. Esto, aunado a la percepción popular de que todos estos países son “ricos” en minerales, tierra agrícola u otros recursos valiosos, deriva en una explicación, que se vuelve la principal, si no es que la única, de la pobreza flagrante como resultado de la rapiña ejercida por los ricos y poderosos; es éste un tema que domina la región. La riqueza petrolera de Venezuela, combinada con su declive económico continuo y con la pobreza que se ha disparado en las dos últimas décadas, convierte al país en un ejemplo paradigmático de lo que sucede cuando el “argumento de la corrupción” se erige como el tema organizativo central del discurso y la acción políticos.

Sin embargo, aun cuando la corrupción generalizada e injustificable es sin duda una realidad latinoamericana, tampoco cabe duda de que las políticas mal aplicadas y un sector público que simplemente no funciona son detonantes mucho más significativos de la pobreza y del sufrimiento humano que la corrupción. Es cierto que la corrupción también es un engranaje de las malas políticas y las instituciones ineptas. Pero suponer que la corrupción es la única causa, y la más importante —y, por ende, que su erradicación es la única solución y la más importante—, de la pobreza y la desigualdad impide de hecho el progreso político, económico y social en toda la región. La experiencia venezolana sirve como un ejemplo ilustrativo de los daños colaterales infligidos por una guerra ineficaz, mal dirigida y, en última instancia, fracasada contra la corrupción. La obsesión venezolana contra este mal, obsesión que se ha mantenido vigente durante décadas, en realidad no hizo sino fomentar la corrupción, y contribuyó a la inestabilidad política y a la desigualdad económica, además de impedir un debate más productivo sobre los problemas que enfrenta la nación.

Estos efectos nefastos hunden sus raíces en la idea generalizada y paralizante de que, si la rapiña en el sector público es la fuente de la pobreza, entonces detenerla mejoraría de inmediato y casi sin esfuerzo la condición de los pobres. Este mensaje, repetido una y otra vez por políticos, intelectuales, expertos internacionales, catedráticos y, sobre todo, por guionistas de telenovelas, se ha vuelto la bala de plata que silencia el debate público en torno a la mayoría de las iniciativas públicas. ¿Por qué lidiar con reformas educativas engorrosas, por qué debatir sobre los métodos para asegurar equipo y personal suficientes en los hospitales si la corrupción desvirtuará cualquier iniciativa? La convicción generalizada es que sólo al deshacerse de la corrupción existirá la esperanza de mejorar los servicios de salud, educación, o cualquier otro servicio público que requieran los pobres. De esta manera, el combate a la corrupción no sólo habrá de traducirse en mayor prosperidad, sino en mejores políticas sociales.

El argumento central, dominante —en especial en un país productor de petróleo—, dice que el dinero está ahí; sólo es cuestión de distribuirlo mejor. En un estudio realizado en 2000 se encontró que el 82 por ciento de los venezolanos pensaba que su país era el más rico del mundo. La triste realidad, sin embargo, dice que el dinero dejó de estar ahí hace ya tiempo. En 1974, los ingresos del petróleo contribuyeron con $1,540 por cabeza a las arcas públicas. Para mediados de los noventa, la cifra ya se acercaba a $200. El pib per capita en 2000 era el mismo que había sido en 1950. La corrupción no puede, por sí sola, explicar la implosión macroeconómica. Las malas políticas, y no la mala moral, son la explicación principal de este declive catastrófico.

No obstante, Venezuela sigue siendo un país rico en petróleo y un mejor uso de los altos ingresos obtenidos por este medio puede mejorar las condiciones sociales. Mas una realidad venezolana tan importante como sus riquezas petroleras —una realidad que a menudo está enterrada bajo el argumento de la corrupción— es la pobreza extrema en lo que respecta a otros recursos, y a las condiciones necesarias para crear una prosperidad sustentable y equitativa: pobreza extrema en lo que se refiere a instituciones confiables y eficientes. Las escuelas, los hospitales, los ministerios, las universidades, las fuerzas armadas, los juzgados, el sector privado, los partidos políticos y las agencias reguladoras venezolanas padecen dificultades para cumplir los propósitos que justifican su existencia. La mayoría de ellos no los cumple.

Aun así, el argumento de la corrupción —y el daño subsidiario que ha causado en la interpretación que el electorado, los líderes políticos y de opinión o los intelectuales tienen sobre los sufrimientos de Venezuela y sobre su solución— es, cuando menos, el subtexto, si no el tema nodal, de todo debate político. En Venezuela, el argumento de la corrupción no fue injustificado ni fue la única idea que ejerció influencia sobre las expectativas y frustraciones, sobre las iniciativas y la política. Pero el fracaso de las elites venezolanas para abordar la corrupción, y también para prevenir que se convirtiera en la principal explicación de todos los errores del país —un fracaso que precedió a Chávez—, es una parte importante de la historia de la implosión sorprendente y dolorosa de Venezuela.

El papel central que tiene la corrupción, su puesta a debate y el fracaso para limitarla, todo ello junto con el declive económico de la fortuna venezolana, allanó el camino para el ascenso del Teniente Coronel Hugo Chávez y su revolución bolivariana. Irónicamente, bajo el gobierno de Chávez, la corrupción es aún protagonista importante en la historia de Venezuela. Pese a que Chávez debe mucha de su fortuna política a su feroz retórica contra la corrupción, y pese a que disfruta de vía franca sin supervisión en casi todos los niveles del poder, durante su gobierno la corrupción ha sido aún evidente, ubicua y ha dominado la mente de todos. Será interesante, entonces, atestiguar si los historiadores del futuro llegarán a la misma conclusión a la que llegó el profesor Charles Simic después de estudiar otras revoluciones: “A pesar de lo que pretendan los historiadores, en las épocas revolucionarias robar es más importante que tener ideas. Mientras que los líderes de la revolución prometen la luna, el asesinato y la rapiña son la única realidad que conocen quienes no tienen el poder.”

Ojalá los futuros líderes de Venezuela sean capaces de identificar las ideas que les permitan virar el rumbo del país hacia una situación donde las promesas revolucionarias sean sustituidas por logros reales y donde la corrupción, la rabia y la venganza no sean los sentimientos capitales que definan el alma política de la nación. –

Traducción de Marianela Santoveña

Una novela para el siglo XXI

Antes que nada, Don Quijote de la Mancha, la inmortal novela de Cervantes, es una imagen: la de un hidalgo cincuentón, embutido en una armadura anacrónica y tan…

¿Quién filmó a mi operador?

— Anda, dime la verdad,si quieres seguir sirviendoen esta hermosa suidáque es de la Esperanza asiento:¿Quién contra mí complotó? ¿Quién…

Un toscano que corta chuletas y recita la Divina comedia

¿Puede un carnicero ser algo más que un vulgar matarife? Mientras crece en el mundo la turba de vegetarianos bio, y arrecia la condena contra el maltrato animal, en Italia prospera la insólita…

La ficción rugosa

Hace tiempo, mientras comía en un restaurante con un amigo, pasaron frente a nosotros, en menos de una hora, cuatro mujeres pelirrojas, todas jóvenes y atractivas. No es…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES