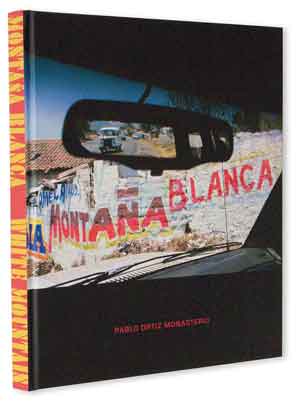

La propuesta de Montaña blanca, el proyecto iconográfico más reciente de Pablo Ortiz Monasterio (pom), no es poca cosa: que la patria se fraguó –y se sigue fraguando– en el horno cultural, mitológico y telúrico que conforman los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Imantado por el innegable poder de atracción del Popo y el Izta, el fotógrafo visitó durante años el territorio de los volcanes, cuyo microclima cultural bien puede ser el ombligo de México. Su cámara –adiposa, impura– se dejó contaminar y por ese obturador entraron imágenes a granel, una chillante paleta de colores, mitos y creencias, señales antiguas, chismes y consejas, la gravitación del pasado y la estridencia del presente. El ojo de pom está entrenado para encontrar palimpsestos donde los haya: superposición de escrituras, capas, borrones, expresiones encimadas. Y no es caprichoso hablar de escritura cuando se trata de este fotógrafo, pues sus imágenes se leen: un clic es el arbitrario corte de una larga narración.

Ya con las fotos en la mano, el fotógrafo se desdobló en editor, metamorfosis a la que nos tiene acostumbrados desde siempre. Pero me equivoco: no hay transición, las fotos las toma un editor y los libros los edita un fotógrafo. Encuadrar con la cámara es comenzar a poner en la página. Es en ese momento en que la idea toma forma, cuaja, y la pedacería adquiere un sentido. No se trataba de un recuento iconográfico de los multicitados volcanes, sino del corte transversal de una sociedad. Y todo, en esa tajadura, es señal de algo: no solo las pistas conocidas (la leyenda de los volcanes –que se multiplica en nuevas historias–, la obra plástica y lírica que han generado, su natural apelativo patrio, los suvenires y la parafernalia en torno suyo, que a su vez han configurado una estética aparte a la que hay que abrazar o suicidarse, etc.), sino las pistas que no parecen serlo y que un ojo alerta sabe encontrar (el lenguaje de la basura y el hormigón, el segundo plano de las fiestas, las cosas que completan un paisaje, la gente que ignora que es un capítulo o párrafo de una vasta historia, las correspondencias ocultas o expuestas, etc.). Cuando todo habla es difícil discriminar, de ahí el valor del fotógrafo-editor.

Acompañado por tres notables textos (de Antonio Saborit, Margo Glantz y Alfonso Morales) que colaboran activamente a redondear el círculo de visión en torno al “Cerro que humea” y la “Mujer dormida”, Montaña blanca es un libro de fotografías y algo más. Es un objeto consciente de sí mismo, no el mero soporte de unas imágenes: donde caigan los ojos hay una voluntad artística que quiere comunicarse –nada, ni el colofón, ha sido abandonado al azar. Como tal, el objeto se comunica a través de un constante encuadre y descuadre, para que no se nos olvide que el rectángulo de la página, más que un lienzo, es siempre todo el cuadro. Jugando con las proporciones áureas (destrozándolas, usándolas, exprimiéndolas), la puesta en página de pom quiere unos ojos despiertos que habiten un espacio y no que pasen meramente por encima suyo: es el editor jalándonos de la oreja para que entendamos cómo el ordenamiento del conjunto es otra narrativa en una serie de narrativas que se trenzan.

Es en ese sentido que Montaña blanca es también una especie de códice posmoderno, pues su iconografía es asimismo una sintaxis. Es evidente el empeño por dejar dicho, por conformar un testimonio visual: somos los hijos de las montañas y esta es nuestra historia, dicen los moradores de aquellos pueblos a través del iris de pom.

¿Qué es lo que ve el fotógrafo? Todo. Quiero decir que, en lugar de separar la paja del trigo y ofrecernos límpidas postales, el ojo del artista se deja llenar por todos los elementos de un paisaje atiborrado. Así pues, podríamos arriesgarnos a decir que uno de los iconos centrales de este libro es el Iztaccíhuatl en segundo plano, detrás de un poste de luz y su cableado eléctrico. La verticalidad del poste y las diagonales de los cables contribuyen a resaltar el pasmo blanco de allá atrás, dormido en su horizontalidad, pero asimismo el volcán nos presenta al poste: tótem electrocutado del siglo xxi.

La portada misma es de una elocuencia reveladora: desde el parabrisas de un coche, se ve un muro semiderruido con la pinta “montaña blanca”; por el espejo retrovisor, una combi y el paisaje astroso de algún pueblo en las faldas de los volcanes. Hay un atrás (en el espejo), un adelante (a través del parabrisas) y un aquí (el coche mismo): un prosaico automóvil reconvertido en nave espacial que surca el tiempo. ¿Y los volcanes? Brillan por su ausencia, todo los sugiere pero no están ahí, dejándonos claro que lo que nos espera es un discurso fotográfico en el que todos son protagonistas.

Las fotos, además de hablar con nosotros, hablan entre ellas: el autor las enfrenta, divertido, para ver qué se dicen, cómo se hacen eco, qué aprenden unas de otras. Tantos discursos no redundan en un galimatías sino en ese rumor uniforme –casi un zumbido, casi un ronroneo– que producen las fiestas. Vemos una máscara de yeso de Zapata conversar con un doble mural de Spawn y Jesucristo; vemos al Iztaccíhuatl (a través del objetivo de una llanta) que brinda con la estatuita obscena de una mujer abierta de piernas; vemos grupos, parejas y alguna que otra foto solitaria que habla consigo misma.

Y todos en la fiesta parecen decir lo mismo: esta es la génesis precaria de la nación, a México lo parieron los volcanes. Porque, en efecto, tras la leyenda del guerrero y la doncella que duerme, late la construcción de un imaginario que aceptamos, por más cursi y solemne que pueda ser. Nuevo tlacuilo, pom reinterpreta los símbolos: frutas y banderas, caballeros águila y quinceañeras, grafitos y arreglos florales, porcelanas y retratos de familia, rines y corcholatas, todo ello actualizando el meollo iconográfico de una patria cuyo mutilado territorio “se viste de percal y de abalorio”, como dijera López Velarde. ~

(ciudad de México, 1969) es poeta. Es autor, entre otros títulos, de 'Bipolar' (Pre-Textos, 2008), 'Pitecántropo' (Almadía, 2009) y 'Ex profeso' (Taller Ditoria, 2010).