Ya no pretendo que pretendo.

— T.S. Eliot Oí "La canción de amor de J. Alfred Prufrock" muchos años antes de leerla. Fue en la preparatoria, en un curso que iba de la Generación Perdida a las obras de Samuel Beckett. El poema trazó un intermedio entre la prosa comprensible de Hemingway y las palabras sueltas y angustiantes de Godot o de Molloy. La maestra lo leyó

en uno de los pequeños jardines del colegio, donde solía dar sus clases. Mi primera sorpresa fue ante su actitud ceremonial; aunque no sabía por qué, logré percibir que el poema era mucho más que un mero episodio en esa historia de la literatura que yo desconocía. Mi segunda sorpresa tuvo que ver con mi propia apreciación de la poesía. Los versos, en mi breve experiencia, excluían cualquier anécdota y a cualquier personaje. Hasta ese momento, me había acostumbrado a que cuando mucho esbozaran un paisaje de fondo para relatar el transcurso de algo abstracto que, a veces, yo interpretaba como una emoción. Incluso, me había acostumbrado a cierta parafernalia: los árboles, un río, la sombra, el polvo, algunas flores o pájaros. Mi primer poema —escuchado también— fue de Wordsworth; trataba de un paseo por el campo (ahora sé cómo se llama: "I Wandered Lonely as a Cloud"). Entendí vagamente la pasión concentrada en una palabra, "narciso", que aparecía al principio y al final del poema como presencia tutelar; lo que no entendí fue el reclamo de intensidad que se transmitía por medio de los sonidos, el juego de espejos que se iba desplegando a lo largo de las estrofas, el ruido obsesivo de la rima que parecía ser la piedra de toque de ese género tan cercano a un artefacto. Sin embargo, el hábito del oído acabó por convertirse en un código de lectura que, bien llevado, solía toparse siempre con una misma perplejidad esencial y con una pregunta que me llevaba rápidamente de vuelta a consumir novelas o cuentos: ¿Cómo podían las palabras ordenarse de tal forma que ocultaran su sentido más obvio?

Con "Prufrock" ocurrió de otro modo. Para empezar, el roce inmediato fue con alguien: un señor con una voz y una indumentaria. Dada mi tendencia en ese entonces —y quizá aún ahora— a las lecturas de identificación, busqué el esquema de una utopía individual en el personaje de Eliot. ¿Quién era J. Alfred? Un hombre viejo y enamorado; un melancólico tal vez sólo accesible a un adolescente; un hombre empecinado en buscar las buenas preguntas en lugar de las respuestas previsibles; un hombre aburrido, desencantado y, al final, frente al "cabello blanco" de las olas, un hombre sabio y casi muerto. La ciudad que atraviesa —mezcla del Londres de Sherlock Holmes y del Saint-Louis miserable de la infancia de Eliot— tenía los rasgos del sitio misterioso y moralmente devastado que yo quería atisbar de vez en cuando en mi barrio y que siempre me fallaba por el exceso de sol o por la incapacidad del invierno mexicano para durar o manifestarse más allá del frío elemental. La niebla y el humo amarillo eran datos del espíritu, no de la calle; ominosos mensajes que parecían dictar a los cuerpos y a los muros una suerte semejante; la docta fatiga: "Porque las he conocido todas, he conocido todas". Los restoranes, los hoteles de paso, los hombres asomados por las ventanas en mangas de camisa, las mujeres con esa conversación reiterativa sobre Miguel Ángel, las colillas, las tazas de té, la mermelada, la calvicie, los pantalones, el durazno, el titubeo incesante; todo apuntaba a lo mismo: el drama del tedio en una vida ya desperdiciada por los recuerdos, el exceso de experiencia que desemboca en la pasividad y la sensación —mía— de haber también estado ahí.

En resumen, oí "La canción de amor…" como si hubiera sido el fragmento de una novela. Y Prufrock, en ese jardín colegial, tuvo el mismo atractivo nihilista que, digamos, Roquentin de la Náusea de Sartre. Ambos personajes rebasaban el ámbito de las palabras progenitoras: eran una biografía adaptable a casi cualquier circunstancia, una atmósfera y una máscara. Se podía vivir con y como ellos. Eran, igualmente, lo que decían que eran. Había, en esa lejana época al menos, un camino directo entre lo literal y lo más recóndito. Prufrock y Roquentin representaban dos almas inexpugnables y transparentes a la vez, porque las palabras que se empleaban para describir su complejidad eran al mismo tiempo las claves para desentrañarla. Esta posibilidad mágica era habitual en las novelas que yo frecuentaba (luego me topé con las otras, las opacas), pero el hecho de que un poema tuviera ese efecto fue un descubrimiento y, supongo, también un rito de iniciación al género.

Afortunadamente, mi primera impresión —sujeta a lo que Eliot llamó la "imaginación auditiva"— se transformó con la lectura del poema años después. Lo que había sido casi un suceso personal se convirtió en un acertijo escolástico, en la parodia de varios estilos, en la intención vinculada a estrategias literarias. El poema se adensó y ocupó un lugar dentro de la tradición que su mero surgimiento hizo posible. Al tono irónico y chusco se le dio paternidad laforgueana y el ambiente y las voces acabaron por ser la consecuencia de múltiples influencias. Nada de eso disminuyó la fuerza del poema. Simplemente, la recluyó en el texto mismo. Y así debía ser. Sin embargo Prufrock, el Sr. Prufrock, seguía ahí.

No deja de resultar asombroso que Eliot, el poeta de la impersonalidad, el predicador de la autoanulación, haya creado un personaje tan memorable (junto a otros más pequeños: Gerontion y Sweeney, por ejemplo). Algo tuvo que ver su afición por el teatro, sin duda, y su gusto extravagante por el vodevil (basta recordar los poemas de la serie "King Bolo"). Pero el disfraz y la simulación también eran una especie de destino. Peter Ackroyd cuenta en su biografía que Eliot se maquillaba. Lo hizo durante sus primeros años en Inglaterra. Se ponía polvo blanco en la cara y sombra azul en los ojos. El propósito, aparentemente, era exagerar el cansancio y darle rasgos a la futilidad que, gracias a sus poemas, más tarde se pondría de moda.

Wyndham Lewis escribió acerca de esta disposición a la superchería y, cosa aún más peculiar, a la vejez impostada. En el ensayo "Early London Environment", narra su encuentro con Eliot en 1914, en el diminuto apartamento de Pound: "Me cayó bien, aunque debo decir que no lo conecté para nada con los textos que Ezra me había enseñado sobre un personaje ficticio horriblemente atribulado por la vejez, cuyos versos (pues era un poema): 'Envejezco, envejezco, llevaré enrollados los extremos del pantalón' —supuestamente, una de las humillaciones reservadas a los jubilados— no tenían ni pies ni cabeza". Y Edmund Wilson, en El castillo de Axel, menciona también este movimiento gerontofílico iniciado por Eliot: "Como Eliot, recién salido de Harvard, adoptó el papel del viejo Prufrock y ahora, a sus cuarenta, en 'La canción de Simeón', habla con las palabras de un anciano —'con ochenta años y ningún mañana'—, también 'Gerontion' y 'La tierra baldía' han hecho que los jóvenes quieran ser viejos antes de tiempo".

Por otro lado, en una carta a John Dos Passos, fechada el 13 de mayo de 1933, Wilson comenta que escuchó a Eliot leer sus poemas:

Contra lo que esperaba, lo hizo extremadamente bien… Supongo que esa resonancia dramática ha ayudado a que sus cosas tengan el empuje que tienen. Al principio te da un poco de horror porque es un ser tan absolutamente artificial o, más bien, fabricado: habla inglés con un cuidadoso acento británico o como si fuera un idioma extranjero que hubiera aprendido muy bien; pero se ha trabajado con tal perfección que uno termina por admirarlo.

Según Wilson, la incoherencia tan notoria de la personalidad de Eliot era el origen de su poesía. Aunque añade: "Sentí que probablemente estaba ante el ser humano más refinado y más armónico y más perfectamente cincelado que había conocido jamás […] Le di ginebra de contrabando […] y los dos acabamos muy mal. A la mañana siguiente, él tenía una cruda espantosa y me dijo que le crujían las articulaciones y yo sentí como si hubiera roto descuidadamente un jarrón raro y exquisito".

De esa elusiva fragilidad nació Prufrock. Y si es cierto lo que dice Hugh Kenner en La era de Pound, J. Alfred también tuvo otro antecedente: un cuento de Henry James, "Crapy Cornelia", publicado en 1910. El cuento pertenece a la época más difícil de James, cuando la gramática ya enloquecida hace las veces de una trama. Hay tres personajes: el protagonista White-Mason, la Srta. Worthingham, a quien él corteja, y Cornelia, una aparición del pasado. No ocurre casi nada, salvo la incertidumbre amorosa de White-Mason que no sabe si se animará a pedirle a la Srta. Worthington que se case con él ("¿Me atrevo? Y ¿me atrevo?"). Todo empieza en un parque anónimo de Nueva York; es abril y White-Mason, sentado en una banca, mira el pasto y rumia. Su principal duda se centra en un dilema de edades. Él es viejo y sabe todo acerca de un mundo que ya envejeció con él; la Srta. Worthington, en cambio, es joven y cree que con ella comenzó todo lo que vale la pena. No se da cuenta de que la vida de White-Mason es ya parte de la historia. En el parque y luego durante el camino que lo acerca al lugar donde vive la mujer que ama, White-Mason concibe el abismo que los separa, pero decide obviarlo y lanzarse a la petición de matrimonio. Llega a la casa. Una vez más comprueba que la decoración es extravagante y que la casa está llena de objetos nuevos que lo decepcionan. Ya adentro advierte que hay otra visita. Al cabo de unos minutos que pasan sólo porque James lo exige, nota que es su vieja amiga Cornelia Rasch, lo cual da lugar a uno de esos diálogos truncos que eran la especialidad de James. El lector —al menos yo— tiene que adivinar el sentido de las pausas para dilucidar las exclamaciones que las interrumpen. Cornelia es contemporánea de White-Mason, por consiguiente testigo de un mismo tiempo. Ese hecho elemental trastorna el corazón del protagonista. Se va de la casa sin proponerle nada a la Srta. Worthington. Unos días después visita a Cornelia. Ya para entonces la imagen de esta mujer se ha hecho nítida: es soltera, usa ropa hecha de crespón (a eso se refiere el "crapy") y sombreros con plumas negras y delgadas; vivió años en Bognor, en la costa de Inglaterra. Ha regresado a su país para poner en orden alguna herencia (James nunca olvida esos detalles monetarios en la vida de sus personajes). Con ella White-Mason se siente a sus anchas: un viejo con una vieja. Decide que no se casará con la Srta. Worthington: "Ella no sabe nada de lo que sabemos nosotros". Quiere recordar y lo hará con Cornelia. Cuando termina el cuento él es más feliz que al principio.

En los términos estrictos que impone la duda, White-Mason quizá es y quizá no es el modelo original de Prufrock, aunque a estas alturas más bien tendría que ser a la inversa: White-Mason existe gracias a que Prufrock es su descendiente. En todo caso, en ambos personajes el signo distintivo es la indecisión y una sola certeza: los actos pertenecen al pasado, nunca al futuro. Y el augurio debe ser pesimista siempre. White-Mason sabe que su vida con la Srta. Worthington sería una eterna recapitulación de hechos tan obvios como el transcurso de los días y que su anecdotario tendría para ella un matiz anticuado e incluso ridículo; Prufrock, por su parte, no hace más que recalcar el aspecto absurdo de las intenciones. Los dos piensan como si la estabilidad del mundo dependiera del modo en que se le da vueltas a lo evidente: una especie de flujo de la conciencia, pero en dirección contraria. Los dos caminan de espaldas a lo que cuentan, con la conclusión al inicio, y acaban por perderse: White-Mason en la contemplación de los objetos que adornan la repisa de Cornelia; Prufrock, en un mar que cultiva sirenas y practica así uno de los oficios más antiguos del mar. Ambos existen para morir, aunque de manera más romántica que socrática.

El vínculo de Eliot con James es un hecho indudable. Eliot escribió un excelente ensayo sobre James y, hasta cierto punto, deseó emularlo en su adopción de una segunda naturaleza europea. Prufrock puede ser su homenaje a una existencia eternamente desplazada. También puede ser el desenlace que James, siempre elíptico, nos escamotea. Su cuento se interrumpe —pues realmente no concluye— en casa de Cornelia. El entusiasmo conmemorativo de White-Mason crea un suspenso que no se resuelve. Podría decirse que Prufrock le da el último giro a la obsesión y la extrema hasta sus últimas consecuencias, cuando se convierte en la boca de su propio oráculo: "Usaré pantalones de franela blanca y pasearé por la playa./ He oído a las sirenas cantándose una a otra./ No creo que canten para mí".

Eliot terminó la "Canción de amor…" en 1911, a los 23 años, y la guardó en un cajón hasta la llegada milagrosa de Conrad Aiken, que decidió mostrársela a Ezra Pound. Ahí se inició un extraño mito: a la eterna juventud de Rimbaud y Laforgue, Eliot le contrapuso la imagen de una vejez prematura, de un joven ya viejo y sin mañas que deambula por la playa con el único deseo de oír el canto de las sirenas: "Las he visto cabalgar hacia el mar sobre las olas". Y quizá el primero que cumplió cabalmente con la pequeña gesta de este arquetipo fue su propio autor.

Tal como quiso Prufrock, Eliot envejeció y, también como Prufrock, tuvo su temporada en la playa. En enero de 1959 viajó con su segunda esposa Valerie a las Bahamas y se quedó allí hasta marzo. Las razones eran médicas: su enfisema y su asma le impedían tolerar los inviernos europeos. Sin embargo, Eliot no soportaba el régimen puramente vacacional y trató de darle una dimensión más culta a sus salidas de Inglaterra. Eligió Marruecos a principios de 1960. Pero todo resultó ser un desastre: "Hubo un terremoto en Agadir; el calor y el polvo afectaron sus pulmones y le dio un ataque de asma bronquial". Lo único bueno fue que terminó de copiar el manuscrito de La tierra baldía que le iba a donar a la biblioteca de Londres. Ya de vuelta, decidió mejor retomar su costumbre de las islas. Viajó a Jamaica a finales de ese mismo año. Bebió ponche de ron y regresó bronceado. Seferis, en las "Páginas de un diario", relata su encuentro con Eliot después de estos meses en la playa: "Ahí, de pronto, aparecieron Eliot y su mujer, rejuvenecidos después de sus vacaciones en Jamaica". Con su acostumbrada parquedad, Eliot le comentó que el mar era tibio como el Mediterráneo y que había nadado mucho. Lo malo, dijo, es que "el espíritu se adormece en esas condiciones". Seferis trató de convencerlo de que el espíritu debía dormir de vez en cuando. Eliot simplemente reiteró su fastidio. En 1962 fue a Barbados; en 1963, a las Bermudas y en 1964, una vez más a las Bahamas. Desde ahí le escribió una carta a Herbert Read, con unas cuantas frases desganadas acerca de sus sesiones de natación en la alberca del hotel. Ya curarse le pesaba más que estar enfermo. Regresó a Inglaterra en abril y se puso grave en octubre; durante un mes estuvo a punto de morir, pero pudo recuperarse poco a poco. Cerca de la Navidad, entró en coma. Despertó una sola vez para pronunciar el nombre de su esposa. El 4 de enero de 1965 murió de enfisema pulmonar.

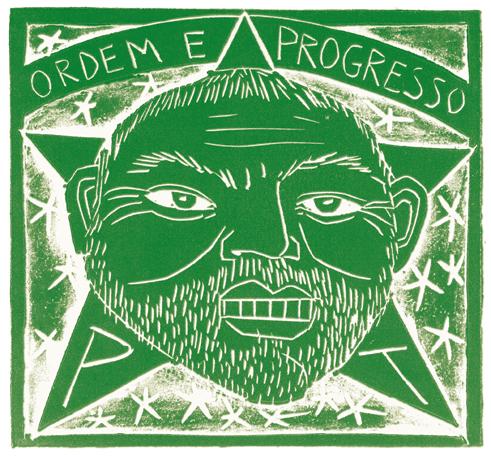

La imagen original de Prufrock fue la de cualquiera y la de nadie, como la figura canónica del "señor" que aparece en algunos sueños: el señor primigenio. Ahora tiene el rostro de ese iconoclasta de rostros que fue Eliot. A él le corresponde escenificar para siempre la saga en la arena que profetizó su personaje: "Hasta que nos despiertan voces humanas y nos ahogamos". Y por si fuera poco, le corresponde igualmente desempeñar el papel de su precursor, con los mismos rasgos ineludibles: White-Mason fue el primer Prufrock que acabó siendo el último Eliot. El círculo se cierra con tres vidas y una sola cara. –

(ciudad de México, 1959) es poeta y ensayista. Por su libro 'Muerte en la rúa Augusta' (Almadía, 2009) ganó en 2010 el Premio Xavier Villaurrutia.