Los ingleses esparcieron por los siete mares la “Leyenda Negra”, pero siglos más tarde otros británicos dedicarían su vida a desterrar esa leyenda a fuerza de estudiar y comprender la historia de España, de las diversas culturas que integran España. Uno de los más ilustres y prolíficos es Sir John Huxtable Elliott, cuya obra, ampliamente conocida, incluye libros como La España imperial, La rebelión de los catalanes, El Viejo Mundo y el Nuevo, Un palacio para el Rey, El conde duque de Olivares.

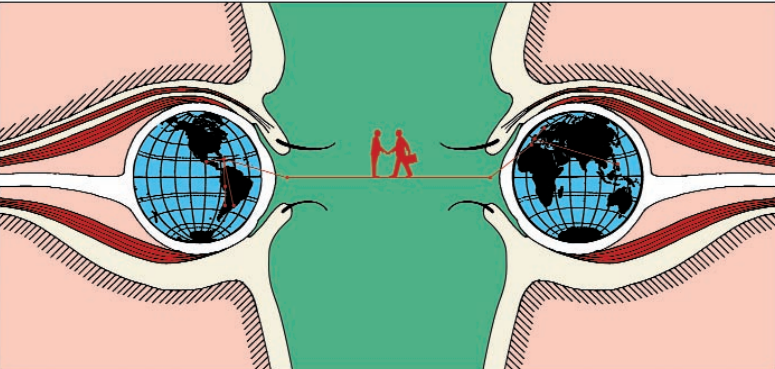

Conocí a Elliott en Sevilla en 1997. El año anterior había sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Acudíamos como ponentes a un encuentro conmemorativo del 450 aniversario de la muerte de Hernán Cortés. Lo invité a México a hablar de la historia comparativa entre las “dos Américas” sobre la que estaba trabajando. En su breve estancia “llevé agua a mi molino” y conversamos sobre las determinaciones culturales o de mentalidad que impidieron el acceso natural y oportuno de España y sus dominios al mundo moderno. Octavio Paz insistía en que las causas fundamentales de ese desencuentro fueron de naturaleza cultural, y entre todas resaltaba la falta de una Ilustración plena en el orbe hispánico, consecuencia, a su vez, del legado de la Contrarreforma. ¿Podría decirse que España se cerró al mundo al tiempo que Inglaterra se abría a él?

Quería saber la opinión de Elliott. Había leído su libro Spain and its World y me había llamado la atención su insistencia en el uso del término “desengaño” en la etapa crepuscular del Imperio Español. La palabra resuena en Góngora, Cervantes, Gracián, y llega a ser equivalente a la verdad. Es decir, la vida es el error, el engaño o el sueño. Caer en la cuenta, percibir de pronto con claridad, salir del sueño, es “desengañarse”. En algún soneto, Quevedo aconseja expresamente persistir en el engaño y evitar la crueldad del desengaño. Pero Quevedo, que todo lo sabía, sabía también que el engaño es insostenible y por eso encuentra “incierto el bien y cierto el desengaño”. En la vida de los imperios (y en la otra) suele llegar el momento de la verdad. ¿Cómo vivió España ese desengaño y cómo lo trasmitió a sus dominios de ultramar? Ésa era la pregunta central que le formulé a Elliott.

Poco a poco la conversación tocó diversos aspectos de ese desengaño: la perplejidad ante un mundo que, por un lado, desdeñaba valores tradicionales como el honor, el renombre, la reputación, y por otro concebía el trabajo como fuente principal de riqueza. Aquel bloqueo cultural que influyó adversamente en el desarrollo político y económico de España y su mundo suponía, a su vez, paradójicamente, un actitud más inclusiva, piadosa y tolerante con respecto a otras culturas (salvo en el ámbito religioso). De allí la pregunta seminal que se hace Elliott: ¿por qué no hubo en Angloamérica un Bartolomé de las Casas?

Ahora el tronco ibérico y sus ramas americanas han adoptado muchos de los valores de la modernidad, entre ellos y sobre todo la democracia. Pero el pasado gravita aún sobre nosotros. Inadvertidamente nos dicta pautas de conducta. Por eso es importante reflexionar sobre el pasado para desentrañar sus códigos secretos. Para esa tarea, la obra de John H. Elliott es una Piedra Roseta.

Se dice que usted percibió cierto paralelo entre la historia española posterior al auge imperial y la historia inglesa después de la Segunda Guerra Mundial, como si ambas estuviesen marcadas por una decadencia similar. ¿Podría abundar sobre esto?

Es un tema triste para mí. Tal vez mi interés por la historia de España en el siglo diecisiete surgió de mis propias experiencias como joven de la Inglaterra de fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando, a pesar de la gran reputación de mi país, ya se vislumbraba el ocaso del Imperio.

Cuando empecé a estudiar la España del Conde Duque de Olivares, surgieron enseguida ciertas resonancias entre lo que veía en la documentación del siglo diecisiete y lo que sucedía en mi propio país: la gente comenzaba a hablar de la decadencia. Y aún más en los años sesenta, cuando estaba preparando mis libros. Fue muy interesante, porque me di cuenta de que los españoles del siglo diecisiete eran muy conscientes de lo que estaba pasando. Tenían una clara percepción en aquel momento, y dediqué muchas investigaciones y análisis a los problemas de Castilla —más que todo económicos—, buscando una solución para lo que sucedía en Inglaterra. Fue una búsqueda frenética. Estudiaba al Conde Duque de Olivares, un hombre con grandes proyectos para frenar la decadencia, y por entonces también empezaban los estadistas ingleses con sus proyectos para frenarla, y descubrí ciertos paralelos. Tal vez eso me generó una mayor empatía con lo que había sufrido la España del diecisiete y, al mismo tiempo, me aclaraba lo que estaba ocurriendo en mi propio país.

Lo más curioso es que algunos estadistas ingleses de los años sesenta y setenta, después de publicado mi libro sobre la España imperial, decían que teníamos que evitar la situación de la España del siglo diecisiete. Es curioso porque, mientras escribía mi libro, también pensaba en el diálogo y en el discurso político de mi país en aquellos años.

De modo que el interés fue un puente de dos vías. Me doy cuenta de que tocar los resortes de la decadencia o la declinación del Imperio Español en una sola pregunta es imposible. Usted ha escrito todos esos libros para explicársela, pero de cualquier manera vale la pena preguntarnos cuáles fueron finalmente las razones fundamentales de esa declinación, y me pregunto también si usted ha reflexionado sobre si hay algún eco, primero, de esa declinación en otros imperios posteriores o anteriores, y si existe alguna lección que usted encuentre como moraleja en ese proceso.

Bueno, me parece que es, sobre todo, un asunto de adaptación. Sucede que una sociedad se propone ciertos objetivos, determinadas metas. Para España, la medida del criterio para el éxito se da principalmente en la guerra. La fama o la reputación son palabras que aparecen continuamente: “Por nuestra reputación, no podemos dejar los Países Bajos”, por ejemplo. Y eso aparece incluso en el Conde Duque de Olivares, quien, con todos sus proyectos reformistas, no podía abandonar esas antiguas metas. Así se llega a lo que Paul Kennedy, en su famoso libro, denominó imperial overstretch, es decir, cuando una sociedad está intentando abarcar demasiado y luego resulta muy difícil corregir el rumbo.

El éxito pasaba de una sociedad como España, con sus grandes objetivos y su imperio enorme, a países más pequeños, como Holanda, dotados de nuevas ideas para organizar la riqueza, el poder y el comercio; y España no logró adaptarse a ese nuevo mundo. Cambiar significaba un costo excesivo, porque resultaba muy difícil para las clases gobernantes variar el rumbo. Me parece que sucedió lo mismo con la Inglaterra del siglo veinte: todavía tenemos la idea de una tendencia imperial por todo el mundo, y por eso el desastre del Canal de Suez, cuando ya no teníamos la fuerza para soportar o defender un imperio o ni siquiera pretensiones imperiales de ese tipo.

En el fondo estamos hablando de cierta propensión a la irrealidad. ¿Cuáles son las razones de esa propensión? ¿Podemos tocar la obsesión española con el “carácter nacional”?

Es muy difícil contestar esto. En parte se relaciona con la mentalidad del siglo diecisiete, es decir, por lo que hace al asunto de lo que es real y lo que no lo es. Hay todo un mundo barroco en el cual participa España con la idea de que, en el fondo, la vida es sueño. Eso sin duda influye, y más cuando uno constata que aquello que se creía era la riqueza —el oro, la plata— no lo es, y que la riqueza —como dice González de Cellorigo1— la genera el trabajo, por ejemplo, porque había la sensación de que todo estaba en el aire, y que nada era lo que parecía ser.

Desengaño es la palabra clave para el siglo diecisiete español, porque habían llegado a la conclusión de que nada es lo que parece. Los gigantes resultaron ser molinos de viento. Llegó el momento de despertar, y ya era demasiado tarde para los españoles.

Lo cual nos lleva a lo que quizá sean dos extremos igualmente ilusorios en la historia de la comprensión de España. Uno, el que viene de fuera, la “Leyenda Negra”, y otro que procede de dentro, y es la postulación de una especificidad española. Como si existiera algo tan peculiar en el español que lo hace único. Creo que en su obra hay un distanciamiento de esos dos extremos, pero, ¿cuál ha sido a través del tiempo el impacto de esa “Leyenda Negra” en los estudios históricos sobre España y en el otro extremo al que me he referido?

Fueron fundamentales los reveses del siglo diecisiete: una sociedad acostumbrada al éxito se vio condenada al fracaso, y el peso de ese fracaso ha sido tan fuerte en estos últimos tres siglos que ha reforzado aquella “Leyenda Negra” que la gente de fuera había construido sobre España. Se fue instalando una tendencia a denostar lo propio que pervive todavía incluso en la España posfranquista —lo que me parece fundamental—, aunque se va superando poco a poco.

Yo he vivido la transición de la España de Franco a la actual. Me resulta muy interesante que la historia española, escrita siempre como la historia del fracaso, se está rescribiendo ahora de cara a los éxitos. Se nota un cambio de generación, pero los españoles son muy autocríticos, tal vez por aquellos fracasos.

Es muy difícil hablar de “los españoles”. Es otro problema, pero los castellanos se veían a sí mismos como la gente escogida por Dios en el siglo dieciséis. Aquel sentimiento providencial de la misión de Castilla fue muy importante, y creo que eso ha sucedido siempre con los grandes países imperialistas, e igual ocurrió con los ingleses: durante el siglo diecinueve nos sentimos superiores, y ese es un sentimiento que ha sobrevivido a la pérdida del imperio. Va cambiando, pero siempre hay esta ambigüedad de identidad.

Me parece que a un país que ha tenido grandes éxitos y algunas fallas le queda después su herencia imperialista de superioridad, de providencialismo, y al mismo tiempo el sentimiento de que al final “Dios nos ha abandonado”. Pero Dios no es español ni inglés, y hay que adaptarse a eso y superarlo, lo que a mi modo de ver está pasando en la España actual, después de tres siglos.

Un paréntesis: ¿qué piensa de la biografía de Gregorio Marañón sobre el Conde Duque de Olivares? ¿A qué atribuye la falta de historias biográficas en la cultura española?

El libro de Marañón es muy interesante, pero no es el libro de un historiador. Marañón es un gran médico, con muchos intereses sobre cuestiones psicoanalíticas. Más que todo, es un examen psicoanalítico, que no ha sido superado, sobre el Conde Duque de Olivares. Pero en el fondo queda muy flojo el ambiente en el cual lo sitúa. En cuanto a la ausencia de biografías, creo que no es un defecto español; es más bien algo que tienen los ingleses y tal vez los estadounidenses: ese interés biográfico, que no sé de dónde viene, ha dado una gran tradición de biografías políticas, especialmente en mi país, de hombres de Estado. Se considera una forma valiosa de historia.

Cuando se investigan los problemas de una sociedad siguiendo la perspectiva específica de algún político que haya sido responsable de solucionarlos, se obtiene al mismo tiempo una idea de los problemas y de las resistencias a las soluciones. Eso es muy interesante, porque uno sabe que, al observar desde un punto de vista particular, la perspectiva siempre será parcial; sin embargo, al mismo tiempo, piense usted en cuántos documentos importantes pasan por la mesa de un hombre de Estado que está enterado de tantas cosas, y esos documentos quedan, de modo que uno puede ver lo que ha sido importante para la gente de esa generación. Considere, por ejemplo, aquella “reputación” de los hidalgos españoles, que aparece tantas veces en los documentos del siglo diecisiete: ahí se da uno cuenta de la importancia que tiene en el enfoque que se eligió para solucionar los problemas.

Esto me lleva a la pregunta sobre la gravitación de los historiadores ingleses sobre España; se me ocurren muchos nombres, y al mismo tiempo da la impresión, a lo mejor equivocada, de que durante una o dos generaciones hubo un crepúsculo de historiadores españoles. En otras palabras, los ingleses llenaron un vacío: Hugh Thomas, Carr, Preston, etcétera, son muchos nombres para ser una casualidad. ¿Es un “imperialismo historiográfico inglés” sobre España?

Sí, hubo un vacío durante la época de Franco, en parte por el exilio de los grandes historiadores, incluso a México, y también por la historiografía oficial de la época franquista, con ese estribillo permanente sobre los valores trascendentales de España, que no era historia, sino mitología del régimen. También debemos tener en cuenta la falta de recursos económicos para los jóvenes historiadores. Sin embargo, había dos o tres muy buenos cuando llegué a España: Vicens Vives, Antonio Domínguez Ortiz y José Antonio Maravall; ellos ya estaban intentando renovar la historia de su país, aunque con muchísimas dificultades. Vicens Vives, en parte por la beligerancia de los nacionalistas catalanes, en parte por problemas políticos suyos; Domínguez Ortiz porque estaba marginado; Maravall porque en ese momento estaba en París, si no recuerdo mal.

Hubo un vacío. Yo he tenido éxito porque la gente —aparte de esos tres— no estaba trabajando sino haciendo cosas flojitas, pero se veía en ciernes una renovación; tuve la gran suerte de pasar un año entero con Vicens Vives en Barcelona, cuando estaba formando su propia escuela y luchábamos para renovar la historia de Cataluña, salvarla del nacionalismo catalán del siglo diecinueve y de su historia romántica.

Estaba aprendiendo catalán con una familia; tenía simpatía por esa nacionalidad sofocada por el régimen, y cada día me sentía más catalanista. Al mismo tiempo, frente a la documentación del siglo diecisiete sobre la rebelión de los catalanes, vi que su historia tradicional era mitológica, romántica, y que no casaba con los documentos. En ese momento empecé a entender la fuerza del nacionalismo; le tenía mucha simpatía, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que un historiador tiene que hacer lo que debe: explicar en la medida de sus posibilidades lo que percibe en los documentos y, si hay un choque entre la mitología y la verdad, tiene que decir la verdad.

Me puse en una situación difícil con mis amigos, pero llegué en un momento que resultó magnífico y empecé a formar una nueva generación de gente joven. En España tuvimos una gran acogida en los archivos; los archivistas fueron muy generosos. Empezamos a renovar la historia de España y comenzaron las nuevas generaciones españolas a seguir esa pista. Ha sido en parte casualidad, en parte una cuestión de saber captar el momento. Tal vez la generación inglesa anterior a la mía no quiso ir a la España de Franco, pero yo no había vivido la Guerra Civil española. Era inocente, y fui porque me parecía un territorio nuevo por conquistar para un historiador.

No resisto la tentación de preguntarle sobre su apreciación en torno a la incidencia de la historia intelectual española y en particular la historia teológica de los siglos dieciséis y diecisiete en el destino de esa nación. Sé que es una pregunta vastísima, pero esas generaciones de teólogos de las distintas órdenes, todo este inmenso desarrollo del aparato escolástico, ¿cómo incide en la realidad de la que hablábamos al principio? ¿O es un prejuicio mío verlo así? A veces esos teólogos parecen precursores de ciertos momentos actuales, mientras que en otras ocasiones parecen inmensamente anacrónicos con respecto al mundo que estaban viviendo.

Son las dos cosas al mismo tiempo, porque si uno piensa en la escuela de Salamanca en el siglo dieciséis, era gente que se enfrentaba con problemas muy actuales —por ejemplo, sobre la fe, sobre los indios, o las sociedades indígenas—, y llegaba a conclusiones muy importantes que, además, y bajo muchos aspectos, resultaron benéficas y favorables para aceptar al fin la viabilidad de estas sociedades. Sin embargo, junto a tanta agudeza de reflexión también hubo mucha ceguera y, desde luego, tuvieron un papel fundamental ciertos viejos valores trascendentales, imbuidos por completo de la relación del fracaso con el pecado. Cada vez que había una derrota militar, se atribuía a los pecados, los del rey o de quien fuera.

Es un tema que parece sacado del Antiguo Testamento.

Y no pasa sólo en la España del siglo diecisiete, sucede también con los puritanos en Inglaterra. Se trata de una percepción del mundo y de lo sobrenatural que combina esta agudeza, bajo ciertos aspectos, con unos límites muy ceñidos. Cuando esa percepción se impuso demasiado, surgió el gran problema para la España del siglo diecisiete: la falta de pluralidad.

A pesar de todas las tensiones entre las órdenes y las doctrinas, en el fondo la sociedad era demasiado monolítica; la gran ventaja de Inglaterra y Holanda, por ejemplo, fue precisamente la necesidad de convivir con diversos sectores. A mi juicio, ésa es la gran clave del éxito histórico: si hay suficiente pluralidad y pluralismo en la sociedad, cuando se llega a los obstáculos en el sendero, siempre habrá gente para proponer otro camino. Estados Unidos cuenta actualmente con tales recursos, y con una capacidad de resurrección, de cambiar de rumbo en muchos aspectos, de renovar la industria, etcétera, y eso se da precisamente por su pluralidad.

Quisiera que hablara sobre la percepción histórica europea con respecto a los indios, que ahora se ha vuelto un tema muy delicado en México y en toda Hispanoamérica, y creo que también en la América sajona y el Canadá.

El gran logro de los españoles del siglo dieciséis fue, sencillamente y a pesar de todo, querer incorporar de un modo u otro a los indios dentro de la sociedad que estaban creando, porque, como dijeron los escolásticos de la escuela de Salamanca, estas sociedades tenían su propia viabilidad como sociedades, eran hombres con almas susceptibles de salvarse, y de ahí el gran empeño para incorporar a los indios. A pesar de todos los malos tratos, las matanzas, etcétera, siempre hubo una política de protección a la república de los indios, y a su vez los indios fueron capaces de utilizar esto para salvarse hasta cierto punto, para proteger algo de su herencia.

Fue muy distinto con las sociedades del norte del continente, donde había una menor densidad de población. Los ingleses llegaron, como los españoles, con la voluntad de salvar las almas, pero como no existían poblaciones tan vastas, ni tampoco un empeño por parte de la Iglesia Anglicana para salvar a esta gente, hubo mucho menos interés desde el punto de vista de la evangelización; y, al mismo tiempo, los indios de ahí no se prestaban al trabajo en el campo, no estaban hechos para eso, y los ingleses tuvieron que incorporar a los negros en lugar de los indios.

En mi opinión, influyó mucho la cuestión irlandesa en el comportamiento de los ingleses del siglo diecisiete, porque trataron del mismo modo a los irlandeses y a los indios. Es muy peculiar: hablaban de los indios en los mismos términos en que se referían a los irlandeses y, al igual que en Irlanda, donde desde el siglo trece hubo leyes contra matrimonios entre ingleses e irlandeses, hubo muy poca cohabitación, o de plano ninguna, con la población india de la América británica. Resulta muy notable en comparación con lo que pasaba en México. En las zonas británicas expulsaron a los indios a los márgenes de las colonias, y cada vez que llegaban nuevos inmigrantes de Inglaterra, las fronteras avanzaban hacia el Oeste, mientras los indios eran expulsados más allá. Además, el exterminio fue inclemente durante el siglo diecinueve, cuando los estadounidenses llegaron a la costa de California. De modo que nunca se dio ese esfuerzo de incorporación, ni tampoco el mismo intento de evangelizar. Por eso los indios tuvieron menos oportunidades para salvar sus sociedades en el norte que en la América española.

Lo que estamos viendo ahora en la América española es la recuperación de la herencia de las sociedades indígenas, su incorporación por vía del mestizaje, de la política, mientras que en el Norte vemos un intento de salvar lo que se pueda. Pero ya es muy tarde. Hay que decir que la política estadounidense ha sido un desastre por lo que hace a los indios.

¿Cuál es y cuál debería ser el lugar de la Nueva España en la comprensión de la historia española? Tengo entendido que usted ha propiciado que sus discípulos también empiecen a estudiar la historia novohispana y de la América Española.

Desde mi primera visita a Iberoamérica, en 1964, cuando pasé nueve meses en el resto del continente y tres en México, me quedó muy clara la importancia del intercambio entre España y el Nuevo Mundo. No podía uno estudiar una sociedad sin tomar en cuenta a la otra: las relaciones económicas, culturales, intelectuales, eran de gran importancia para explicar la sociedad no sólo del Nuevo Mundo, sino también de España. Siempre he sido muy consciente de la importancia de establecer y estudiar los lazos entre estos dos mundos, porque no se puede entender nada de la historia mexicana sin entender la española.

Para mí, la historia de México es al mismo tiempo una historia de ruptura y de continuidad: ya existía una gran estructura en las sociedades precolombinas, cuya herencia en parte pervive, a la vez que los españoles buscaron su conservación. Hay una continuidad, a la que se suma toda la nueva orientación que dio la Conquista Española. Es necesario dar igual importancia y peso al mundo indígena y al mundo español. –