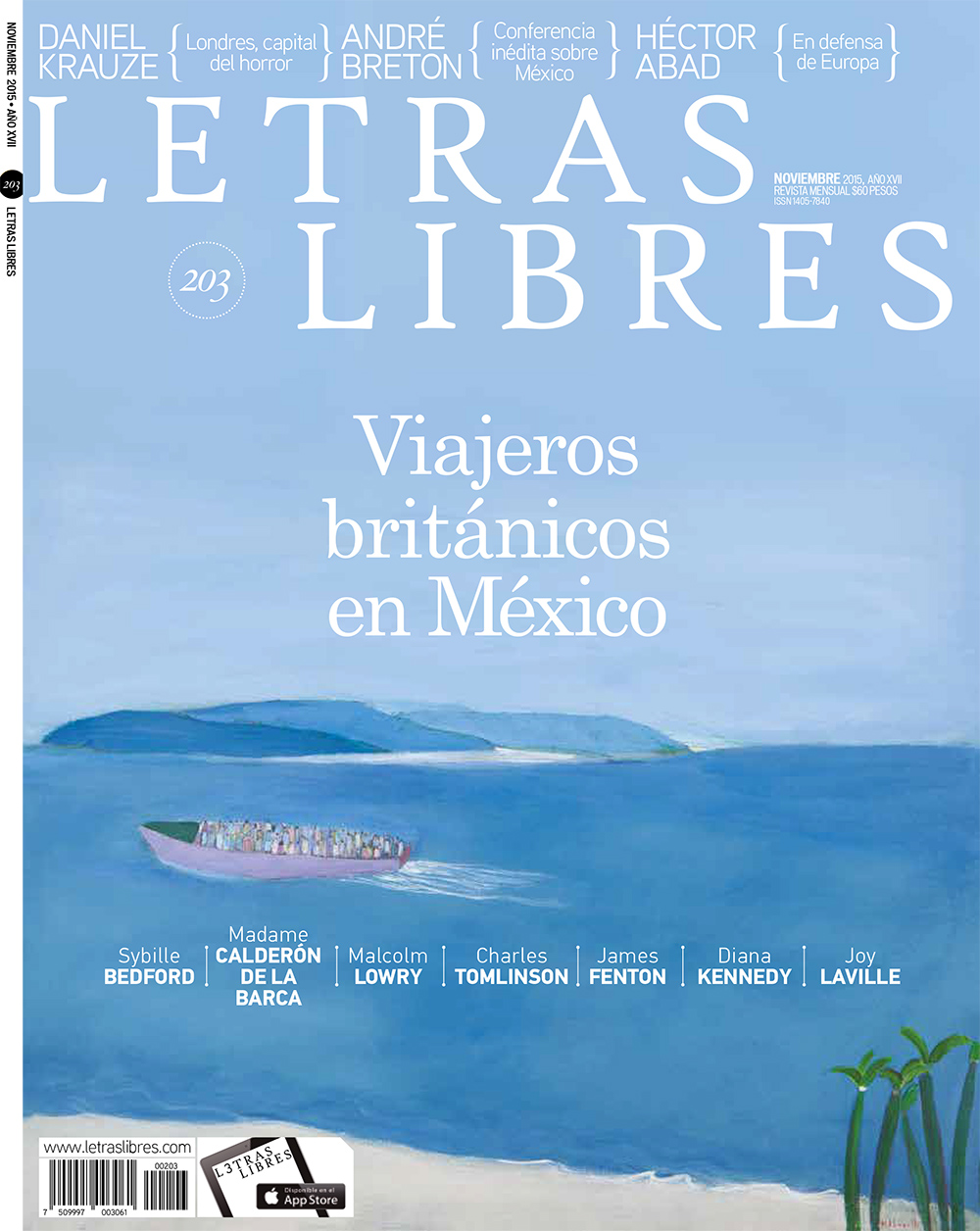

Como quien mira a la Tierra desde muy lejos, predomina el azul en todos sus tonos. Los ocres se diluyen como si fueran conversaciones que es mejor guardar en el olvido y, de pronto, una efervescencia de diferentes verdes te recuerdan que también somos árboles. Se van diluyendo las formas como una sutil confirmación de la melancolía, no exenta de nostalgia, que se esconde en las biografías de todos los personajes que parecen moverse con solo mirarlos. Son sueños. Sueños compartidos que uno desconocía haber proyectado en un lienzo y que llegaron hasta allí por obra y gracia de una maga que –al revelar todos los días los trazos más íntimos de su alma– ha logrado conjugarse con quien se atreve a mirar sus cuadros. La dama pinta sueños.

H. Joy Laville empezó a pintar ya siendo madre de un niño de cinco años y habiendo dejado toda una biografía en los bosques más profundos de Canadá. Llegó a México por pura agua del azar y queda en secreto la tarde anónima en la que descendió de un tren en la estación de San Miguel de Allende, tres escalones a la nada. Pocos días después la rara mujer inglesa que jamás ha tenido que preocuparse por hablar en español o en inglés ya tomaba cursos de pintura en talleres del pueblo y se ofrecía como chelista para un quinteto de cuerdas que de vez en cuando se quedaba en cuarteto.

La vida se fue desenrollando con trazos al óleo y ese material acrílico que es invento de México, con los horarios de las escuelas de su hijo Trevor y con el día en que cambió el mundo para siempre: el día en que vio cruzar la plaza de San Miguel de Allende a un hombre que firmaba sus párrafos como Jorge Ibargüengoitia. Todo eso es preámbulo para una biografía compartida que merece redactarse con el mismo sosiego con el que Joy toma su aperitivo de tequilas todos los días, a la misma hora, pero sirve aquí como telón para intentar celebrar su más reciente antología visual.

Sucede que a Joy Laville no le gustan del todo las exposiciones o, por lo menos, en tiempos recientes reniega de esos escaparates públicos donde sus cuadros corren el riesgo de ser grafiteados por niños traviesos o del todo incomprendidos por damas sofisticadas que se creen sabihondas. No le gustan del todo, pero llegados los días de estreno parece la niña que jamás ha dejado de sacarle punta a sus lápices de colores, la niña que se volvió mujer con el uniforme azul de la Royal Air Force que portó durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra y todas las calles de su infancia en Isla de Wight, allí donde muchos hombres siguen soñando con el mar y donde no se necesita mucha imaginación para confirmar que hay por lo menos una vieja taberna que podría llamarse la posada del Almirante Benbow. La taberna donde Jim Hawkins limpiaba mesas sin saber que vivía no más que los primeros párrafos de una novela de piratas que habría de llevarlo a las más lejanas playas, colores pastel, palmeras que languidecen sobre el lienzo y se diluyen en el agua de los ojos de quien las contempla. Telas extendidas por donde un horizonte íntimo es una raya azul que atrapa la vista de una mujer desnuda recostada sobre un diván.

A lo lejos, vuela un avión que no tiene más simbolismo que la dulzura de su forma, un caramelo informe en medio del otro azul, el de los cielos que contrastan con todos los colores de las flores que pinta Joy en jarrones inmóviles. Son paisajes donde una conclusión psicoanalítica y necia podría argumentar que estamos ante la clonación constante de un solo autorretrato, como si solo fuera Joy la que se pinta a sí misma, cuando en realidad estamos ante un simple juego de palabras: cada cuadro que pinta esta dama que pinta sueños infunde no más que joy, que no necesariamente es sinónimo de happiness. No es el júbilo vano de la euforia ni la elación irracional de la ebriedad, sino una serena alegría, que habla en voz baja y se queda en la memoria como canción de cuna. Es la encarnación de saudade, esa feliz tristeza o dulce melancolía de quien habla con el vacío, habita el tiempo y se queda sonriente, de pie ante el lienzo que una vez más ha de poblarse de palmeras en medio de un plano vacío; mejor aún, es la encarnación de diversas mujeres, todas una, esa que sabe –como toda mujer– que hay un instante en su vida en que es nada menos que la mujer más bella del mundo, así esté sola contemplando la inmensidad de una habitación o el minúsculo paisaje de un reino que fue suyo. Es la mujer que abre los brazos en la portada de una novela de Ibargüengoitia y la musa que provoca que oscile cualquier espectador frente a su majestad, porque son cuadros de música, pintura de partitura íntima e improvisación colectiva donde cada quien que lo mire canta el son o escucha la sinfonía que prefiera. Es la mujer que se queda en silencio y el murmullo de todas las palabras que alguien susurró en la madrugada… Ciento doce piezas, óleos, acrílicos, pasteles y esa mujer de bronce que se puede quedar absorta mirando ya para siempre la enciclopedia de un muro vacío. Son una muestra del inmenso universo de Joy, la mujer que sonríe con la mirada y recita de memoria las rimas de su infancia, de un ayer entero que se ha quedado tatuado en su piel. Una muestra que de lejos parece azul, como la belleza que transpira verla de pie frente al caballete, o escuchar en voz alta las sílabas de su apellido, la H. de su nombre, como enigma que precede a Joy como para provocar que todas las iniciales de un alfabeto público se inclinen ante el imperio indoblegable del arte que lleva en la mirada la mujer que pinta sueños. ~

(ciudad de México, 1962) es historiador y escritor.