Primera función

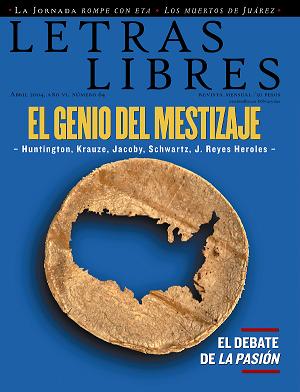

25 de febrero. Miércoles de Ceniza. Son las once de la mañana en la intersección de la Calle 82 y Broadway. La función inaugural de La Pasión de Cristo, la polémica película dirigida por Mel Gibson, está por comenzar. El huerto de Getsemaní aparece en la pantalla. Rodeado de sus discípulos, Cristo hace frente a un diablo andrógino. Jesús encuentra su destino entre una neblina azulosa. Al mismo tiempo, Judas recibe treinta monedas por informar el paradero de su maestro a Caifás, el sumo sacerdote judío. Las monedas vuelan lentamente mientras los gendarmes del templo apresan a Cristo. Entre golpes, azotes y una caída atroz que le rompe las costillas, el galileo llega a Jerusalén. Jesús enfrenta, estoico y desafiante, el juicio ante Caifás y el resto del Sanedrín. De largas narices de gancho y vestidos con ropajes dorados (copias fieles del estereotipo medieval, todos Shylock en Jerusalén), los judíos se burlan de Cristo: lo agreden, lo provocan. Alguien en el público suspira.

El Sanedrín lleva a Cristo ante Pilatos. El prefecto romano de Judea, que en la realidad histórica era un dictador violento e inclemente, se ve compungido en la película de Gibson. A juzgar por su rostro, simpatiza con Jesús. Claudia, su esposa, ve al galileo con ojos de esperanza. En La Pasión de Cristo, los romanos, o al menos el prefecto, no parecen preocupados, como sin duda lo estaban, por el peligro de rebelión que representaba este líder espiritual. Pilatos pregunta a la multitud qué debe hacer con Cristo. Los judíos, encabezados por Caifás, gritan enardecidos: “¡Crucifícalo!” El Pilatos cinematográfico se opone a esa medida, afligido, y condena a Jesús a la tortura de la flagelación. Y la sangre empieza a fluir. A borbotones. Durante diez minutos, y ante los ojos atónitos de María y María Magdalena, Cristo recibe cientos de latigazos. Algunos le abren llagas en la espalda, otros le dejan al descubierto las costillas. Para el evidente gozo de Caifás y el resto de los sacerdotes judíos, los romanos no se detienen. Cambian de instrumento de tortura. El flagelo termina ahora en una piedra afilada que se hunde una y otra vez en el cuerpo de Cristo. La espalda y el torso del galileo son ya un mar de sangre. La mujer de Pilatos, conmovida, ofrece varios trapos a María. Con ellos, la madre de Cristo limpia la sangre de su hijo, quien ha sido llevado a la prisión. En el cine, la gente ha comenzado a sollozar.

Mientras miro al apenado Pilatos de Gibson lavarse las manos ante la obsesiva petición judía por la cabeza del Redentor, pienso en el sitio donde estoy sentado. El Upper West Side de Nueva York es todo menos un barrio católico. Me sorprende la intensidad de los lamentos entre los espectadores. No es aquí donde habría esperado semejante conmoción ¿Qué ocurrirá cuando estas escenas sean vistas en países menos plurales y tolerantes? ¿Cómo reaccionarán quienes creen aún en el mito del deicidio que, desde hace dos mil años, se atribuye al pueblo judío? ¿Y quién podrá, en suma, resistir la imagen de este hombre torturado sin clemencia durante setenta minutos? El conflicto, por supuesto, radica en que el hombre en la pantalla no es cualquier persona. Es el hijo de Dios —y Dios mismo— para centenares de millones de seres humanos. Y para todos —creyentes o no— es el hombre que cambió el curso de la humanidad. En términos estrictamente históricos, es Jesús de Nazaret, hijo primogénito de María y José, carpintero y místico que predicó en Galilea y Judea hace dos mil años. Un hombre de su tiempo y de su circunstancia. Una versión apegada a la historia —como la que Gibson ha pretendido llevar al celuloide— habría requerido, ante todo, de un contexto que enmarcara los hechos y les diera una dimensión justa. Desde la idea misma del Mesías en la Judea bíblica (mucho más militar que espiritual), hasta el arresto y posterior ejecución de Jesús, infinidad de detalles reclamaban información, precisión, equilibrio, matices, sutileza. Pero no era ése el propósito de Gibson, quien optó por desatender los fundamentos mismos de la crítica histórica. Para elaborar el filme tomó a su arbitrio, y como “verdad” irrecusable, partes de los Evangelios que, como se sabe, no siempre concuerdan entre sí y fueron escritos décadas después de los hechos. Hace casi dos milenios, los evangelistas buscaban acercar al pueblo romano a la nueva fe, de allí que, en su narración, subrayaran la crítica a las autoridades judías y atenuaran la responsabilidad histórica romana.

Las siguientes escenas me devuelven a la sala. Tras ser condenado a muerte, más por la multitud judía que por el prefecto Pilatos (quien era legalmente el único con la capacidad jurídica para dictar esa sentencia), Cristo ha llegado a la cima del Gólgota. El primer clavo penetra la palma de la mano izquierda de Jesús (son el brazo y mano del propio Gibson los que golpean el hierro). Entre tanto, la mano derecha del Redentor no alcanza a quedar donde debe, y los romanos tiran del brazo de Cristo. Gibson deja ver a los espectadores el momento exacto en que el hombro de Jesús se disloca. El director podría haber dejado esta muestra de crueldad en el cuarto de edición pero, como tantas otras cosas, ha preferido incluirla en beneficio de su “visión artística”. El sonido es perfecto: el hueso se separa de la articulación como un pedazo de tela que se rompe. Una mujer a mi derecha no puede contener las lágrimas.

Cristo es crucificado, y no encuentra piedad alguna: ni de los judíos que lo han llevado a la cruz, ni de los romanos, que gozan con su sufrimiento. Pasa el tiempo y Jesús parece romper en llanto. En arameo, pregunta a Dios el porqué de su abandono. Las palabras entrecortadas, casi sin aliento por los pulmones a punto del colapso, retumban entre las butacas. El recurso del arameo y del latín (inexacto históricamente, dado que la lingua franca de la época era el griego popular) resulta efectivo: ambos contribuyen notablemente a romper la barrera de la incredulidad. Aquello parece real; más aún, parece fidedigno, parece histórico.

Algunos minutos después, tras la lluvia sangrienta que ha caído sobre Gayo Casio y los labios igualmente ensangrentados de María después de besar los pies púrpuras de Cristo, la película termina. La gente se levanta poco a poco. La mayoría aplaude. Otros abandonan sus asientos en silencio. Los sollozos continúan en las escaleras hacia la calle. Alcanzo a escuchar a una mujer y su hijo que suben detrás de mí. El muchacho, que no tendrá más de dieciocho años, le dice a su madre: “No sabía que hubiera sufrido así.” Para el joven neoyorquino, la película de Gibson se convierte en el primer y más salvaje contacto con la vida y muerte de Jesús. Lo que ha ocurrido es el ejemplo más claro del riesgo que implica la cinta: tras dos horas inclementes, la versión de la muerte de Cristo que ha dirigido Mel Gibson deja de ser un ejercicio de ficción y se convierte en “la realidad”, en la verdad histórica.

Camino de la pantalla

Gibson es un católico tradicionalista. El tradicionalismo es un fenómeno complejo. Entre sus características, hay una que llama la atención: los tradicionalistas, que prefieren la misa tridentina en latín, consideran ilegítimos a todos los Papas desde 1965. Son radicalmente críticos del Concilio Vaticano Segundo. Convocado por Juan xxiii, el Concilio resultó un verdadero parteaguas en la historia de la Iglesia Católica. Uno de sus logros fue la declaración Nostra Aetate, que comenzó la reconciliación entre el judaísmo y el catolicismo mediante una enmienda que tardó dos mil años en llegar. “Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo”, se lee en el histórico documento, “lo que en su Pasión se hizo no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni tampoco a los Judíos de hoy.” El Concilio Vaticano Segundo no fue bien recibido en casa de los Gibson. Hutton Gibson, padre de Mel, manifestó su desacuerdo escribiendo un par de libros, ¿Es católico el Papa? y El enemigo está aquí, ambos, sobra decirlo, denunciando la “corrupción” de la Iglesia tras el Concilio. Después de todo, Gibson padre pertenece a ese descocado grupo de revisionistas históricos que recurren a una y mil teorías de la conspiración para explicar, entre otras cosas, la reforma vaticana de mediados del siglo pasado (producto, según la doctrina Gibson, de una confabulación judeomasónica). En la más aberrante de sus obstinaciones, el padre de Mel Gibson insiste, por ejemplo, que el Holocausto no ocurrió. Hace poco, en una entrevista, Hutton Gibson explicó que, durante la Segunda Guerra Mundial, “los judíos simplemente se fueron: estaban por todos lados, desde el Bronx hasta Brooklyn, de Sydney a Los Ángeles”. Las declaraciones del padre seguramente dejaron huella en el hijo, quien lo mira, hasta ahora, con los dogmáticos ojos de lo infalible. “Mi padre nunca ha dicho una mentira”, ha declarado el director de La Pasión de Cristo.

Dados esos antecedentes, se entiende la preocupación con que hace un par de años fue recibida la noticia sobre los planes de Mel Gibson de hacer una película “realista” acerca de las últimas doce horas de la vida de Cristo. El principal temor tenía que ver con el antisemitismo. Hay muchas maneras de contar la Pasión de Jesús, pero era obvio sospechar que Gibson tomaría el camino más brutal. Sin contexto ni matiz, cargaría sobre los judíos de la época la responsabilidad total por la muerte de Jesús. En una época donde el fundamentalismo religioso se ha convertido en el catalizador de los conflictos mundiales, la mera idea de un filme que pudiera despertar odios atávicos resultaba alarmante.

Gibson filmó La Pasión de Cristo en Italia, con actores prácticamente desconocidos, y financiando todo de su propio bolsillo. Mientras las noticias desde el set escaseaban, comenzaron a escucharse rumores por todos lados. El primero resultó ser cierto: el director, obsesionado con la verosimilitud histórica del filme, había pedido a los actores interpretar sus papeles en arameo y latín. “Sólo quiero contar la verdad”, declaró Gibson alguna vez. El sonido de las antiguas lenguas le daría a la cinta la anhelada sensación de estar viendo lo que realmente ocurrió. La segunda noticia reveló la naturaleza —y las fuentes— de la “verdad” según Mel. La historia que cuenta en La Pasión de Cristo no sólo proviene de una selectiva lectura de los Evangelios, sino de las delirantes visiones de dos monjas de los siglos xvii y xviii, Anne Catherine Emmerich y María de Agreda. Lo que aquellas religiosas “contemplaron” subrayaba, entre otras cosas, la culpabilidad de los judíos en la muerte y sufrimiento de Jesús. A través del filme de Gibson, esas imágenes se volverían historia.

La obsesión del director con su particular “verdad”, junto con sus cuestionables fuentes, llegó a oídos de académicos expertos en el Jesús histórico, y a los de distintas organizaciones religiosas. El primer contacto de la cinta con el mundo académico ocurrió cuando el padre William Fulco, jesuita cercano a la traducción del libreto del filme, hizo llegar copia del texto a seis reconocidos expertos en la materia —cuatro católicos y dos judíos— para conocer su opinión. El grupo, convocado de manera conjunta por la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos y la Liga de Antidifamación Judía, se dio a la tarea de revisar el guión de arriba abajo, con la esperanza de convencer a Gibson de los peligros que una mala interpretación histórica podría traer consigo. Paula Fredriksen, reconocida profesora de religión en la Universidad de Boston y experta en la figura histórica de Cristo, fue una de los especialistas invitados a repasar el guión de Gibson. Algunos meses después, Fredriksen narró, para la revista The New Republic, su reacción —y la del resto de los analistas— al leer el texto. “El libreto nos sacudió”, dice Fredriksen. “Ninguna de las declaraciones públicas de Gibson, ni las garantías que nos había ofrecido Fulco (en relación con el respeto a la verdad histórica en el guión) nos pudo haber preparado para lo que leímos.”

A sabiendas de que trabajaban en contra del “entusiasmo y la completa ignorancia” de Gibson, el grupo se dio a la tarea de redactar un documento donde explicaban sus numerosos reparos ante las libertades que los guionistas se habían tomado. La reacción no se hizo esperar. Casi de inmediato, Mary Bois, una de los analistas, recibió tres cartas plagadas de lenguaje antisemita. Amy Hill Levine, otra miembro de la asociación, fue descalificada públicamente como una “feminista judía”. Pero aquello no quedó allí. La organización de obispos católicos y la liga judía recibieron, de manera conjunta, una carta firmada por el abogado de Icon Producciones, la casa productora de Gibson. La carta, según cuenta Fredriksen, era algo menos que una amenaza. Se acusaba a los expertos de haber leído un guión “robado” que debían devolver de inmediato a las oficinas de Icon. Asimismo, el grupo de analistas debía abandonar todo intento de “modificación de la película” para concordar con su “perspectiva religiosa particular”. Todo parecía cuadrar con la visión del mundo de los Gibson: una nueva conspiración.

Las quejas de los investigadores se centraban —entonces y ahora— en la peculiar versión que Gibson ha hecho de los Evangelios. “El guión no presenta ni una interpretación verdadera de los Evangelios ni un recuento históricamente preciso de lo que pudo ocurrir en Jerusalén, en Pascua, cuando Pilatos era prefecto y Caifás sumo sacerdote”, explica Fredriksen. “El verdadero marco histórico del libreto de Gibson no es la Judea de principios del siglo primero (cuando Jesús murió), ni la diáspora de finales del mismo siglo (cuando los evangelistas escribieron sus textos): es la Europa católica medieval.” La sola posibilidad de provocar una manifestación masiva a partir de las manifestaciones medievales preocupó a Fredriksen y a sus colegas: es difícil imaginar —más allá de la Alemania nazi— una época donde el antisemitismo haya florecido de manera más ponzoñosa que la Europa de la Edad Media. El peligro estaba claro. “Esta gráfica película”, termina Fredriksen, definiendo la postura del conjunto de investigadores, “podría despertar los mismos prejuicios antisemitas que hemos dedicado nuestra carrera entera a combatir.”

Un par de meses después del artículo de Paula Fredriksen, Mel Gibson creyó conveniente abrir las entretelas de su producción para The New Yorker. Quizá pensando que el perfil que se publicaría le devolvería algo de brillo al proyecto, Gibson habló y habló. El artículo tuvo el efecto contrario. El retrato del director de La Pasión de Cristo es el de un hombre iracundo, obsesivo e ignorante. Un fundamentalista en tiempos fundamentalistas. Gibson afirma, a cada momento, su certeza sobre la veracidad de los Evangelios como fuentes históricas confiables. Quiere acabar con sus críticos (a Frank Rich, del New York Times, lo quiere “matar, sacarle los intestinos”), y defiende a su padre (“mi padre nunca dijo que no hubo Holocausto, sólo que fueron mucho menos de seis millones”). Además, Mel Gibson demuestra una profunda intolerancia. Cuando se le pregunta sobre los señalamientos del grupo de académicos que revisaron el guión de su filme, Gibson explota: “Me dieron notas sobre un libreto robado. No podía creerlo. Era como si me estuvieran diciendo que no tengo derecho de interpretar los Evangelios yo solo, únicamente porque no llevo un montón de títulos universitarios antes de mi nombre […] Si quieres pervertir algo, invita a un académico.” Paula Fredriksen y su equipo, sin embargo, se sostenían en su dictamen: “Uno de los elementos más preocupantes del filme de Gibson”, dice el reportaje, “es su insistencia en la precisión histórica de su trabajo”. Nada hay más peligroso que un hombre que pretende ser dueño de la verdad, con muchos o pocos títulos antes de su nombre.

Durante más de siete meses, Mel Gibson mostró su película por el mundo a públicos que él había escogido. En su gran mayoría, los espectadores compartían, de una u otra manera, su perspectiva. La reacción fue la esperada. La Pasión de Cristo es, hay que decirlo, una película manipuladora y mayormente eficaz desde el punto de vista emotivo. Fotografiada con maestría, musicalizada de manera dramática y actuada con fuerza (James Caviezel, el actor principal, es un cristiano de profunda devoción), el filme golpea las entrañas. Y más aún si encuentra terreno fértil en quien la contempla. De allí que las primeras noticias de la cinta sólo recojan declaraciones elogiosas. Gibson recibió, una y otra vez, sentidas ovaciones de parte de sus selec\tos invitados. El cuidadoso esfuerzo de relaciones públicas culminó a finales del 2003, cuando la oficina de prensa de Gibson diseminó el rumor de una supuesta aprobación papal. De acuerdo con los informes, Juan Pablo II vio la película y declaró, de manera lapidaria: “Es como fue.” Y aunque el Vaticano se encargó, días después, de desmentir a la gente de Gibson, el daño (o el beneficio, si de comercializar una película se trata) ya estaba hecho.

La reacción

Cuando La Pasión de Cristo llegó a los cines estadounidenses, la polémica había llegado a su clímax. El misterio estaba por develarse. ¿Habría incluido Gibson la frase, que aparece sólo en el Evangelio según San Mateo (27:25), que culpa a los judíos de la ejecución de Jesús (“¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!”)? ¿Serían ciertos los rumores sobre la brutal violencia con que Gibson trata a su Cristo? ¿La responsabilidad de la crucifixión de Jesús caería sobre la multitud judía, versión penosamente aceptada hasta el cambio de rumbo del Concilio Vaticano Segundo, o lo haría sobre Pilatos, como seguramente ocurrió en la Judea de hace dos mil años? ¿Abriría los ojos Gibson a la preocupante y explosiva situación de un mundo que no debería ya admitir muchas más manifestaciones religiosas fundamentalistas —y menos aún si éstas utilizan un medio de comunicación de masas— o sería fiel a sus propias y extremas convicciones? Por desgracia, en todos los casos la respuesta a cada una de estas preguntas fue la más alejada de la prudencia.

El filme provocó dos reacciones muy diferentes, ambas casi unánimes. La primera, proveniente de la comunidad intelectual estadounidense, logró lo inaudito: reunir a voces a lo largo y ancho del espectro ideológico alrededor de una misma conclusión. La película de Mel Gibson fue calificada, en el mejor de los casos, de excesiva. William Safire, el elegante columnista conservador del New York Times, llevó su crítica al terreno moral. La definió como “el ejemplo de sadismo más brutal y sangriento jamás presentado en la pantalla”. Safire procedió a comparar la película con la representación tradicional de la localidad bávara de Oberammergau, obra alemana de teatro popular que, desde mediados del siglo xvii, recuerda las últimas horas de Cristo mediante un texto y una interpretación decididamente antisemitas (sólo modificados muy recientemente). Safire concluyó lamentando la falta de sensibilidad histórica de Gibson: “Aunque Gibson no malinterpreta los Evangelios […] estos tiempos no son los bíblicos […] la riqueza de las Escrituras radica en la posibilidad de su interpretación para responder a las necesidades actuales de la humanidad. Es allí donde la versión medieval de Gibson del sufrimiento de Jesús, que se regodea en su salvajismo para provocar escándalo y asignar culpas, les falla a cristianos y judíos por igual.”

En el peor de los casos, La Pasión de Cristo recibió adjetivos punzantes: “violenta”, “irresponsable”, “pornográfica”, “inclemente”. El escritor católico Andrew Sullivan redactó su reseña algunos minutos después de ver la película por primera vez. Sullivan reconoció haberse estremecido en distintos momentos a lo largo del filme: “Si eres cristiano, es difícil no conmoverse por cualquier representación artística del Salvador que no sea una parodia. La historia misma, incrustada en el alma y la memoria, se prende de los rezos, las emociones y meditaciones de toda una vida.” Tras reconocer esta especie de conmoción básica, Sullivan indicó que, cuando se trata de las sospechas de antisemitismo en La Pasión de Cristo, “Gibson va mucho más allá de lo que pudiera ser perdonable […] no ha hecho nada por mitigar los peligrosos elementos antisemitas de la historia y sí parece esforzarse por exagerarlos y subrayarlos. Y eso es inaceptable […] es una obra de arte profundamente inmoral”.

Por su parte, Christopher Hitchens, el agudo intelectual de izquierda que alguna vez intentó llevar a juicio a Henry Kissinger, acusó a Gibson de ser un fascista. Para Hitchens, además, no hay vuelta de hoja: “La Pasión del Cristo es antisemita por intención, y su director antisemita por naturaleza. Si alguien niega el Holocausto un día y hace una película acusando a los judíos de haber matado a Cristo al siguiente, hay que decir que, si no es antisemita, está cerca de serlo.” A continuación, Hitchens se dice preocupado por las repercusiones del filme. Como ejemplo, narra la escalofriante anécdota, ocurrida el mismo día de la première de la cinta, en la que una iglesia en Denver se permitió colocar, quizá aprovechando el ambiente creado por La Pasión, un enorme anuncio junto a la calle: “Los judíos mataron al Señor Jesús.” “Algunos de nosotros ya sospechábamos que esto podía ocurrir”, dice Hitchens. “En Estados Unidos, uno espera que el efecto se verá atenuado por generaciones de coexistencia pacífica. Pero pensemos por un momento qué pasará cuando Gibson muestre su película en lugares como Egipto y Siria, o en la Europa Oriental, donde las cosas son bastante más crudas. ¿Quién puede creer que no anticipó o pretendió este resultado?” Para Christopher Hitchens, el trayecto entero de La Pasión de Cristo como producto mediático resulta despreciable. “El productor de Gibson mintió cuando dijo que un Papa que Gibson desdeña había apoyado el filme”, dice Hitchens. “Gibson no debate con sus críticos y depende sólo de entrevistadores embobados que le hacen preguntas suaves. Ahora que los dólares empiezan a fluir a través de su cínica maquinaria publicitaria, pretende llorar por los riesgos que ha corrido y los sacrificios que ha tenido que hacer por amor al Señor. Es un cobardeagresivo y estridente. Sí, ya hemos visto esto antes. La palabra es fascismo, en caso de que haya duda, y no tenemos por que ver esa película de nuevo.”

Pero más allá de la condena casi unánime de los especialistas estadounidenses, la respuesta más notable ha venido del público. En menos de dos semanas en cartelera, La Pasión de Cristo recaudó más de doscientos millones de dólares en taquilla. La cifra es asombrosa. No sólo es una cinta religiosa: es también una película con subtítulos, hablada en dos idiomas extintos. En México, el filme se estrenó hoy 19 de marzo (día de San José). Si bien pocos repararon en la violencia del filme (¿qué tanto puede eso impresionar a un pueblo acostumbrado al Cristo de Iztapalapa, las penitencias de Taxco y al resto de nuestra muy mestiza y llagada estética cristiana?), las reacciones de los espectadores fueron las previstas: llanto y conmoción. Aunque es muy probable que en la sociedad mexicana no se desatarán reacciones antisemitas abiertas, el efecto que la cinta tendrá —aquí y en comunidades similares a la nuestra— sobre prejuicios arraigados es otra historia. Por lo demás, cabe preguntar qué ocurrirá en otros países —en Rusia, en Polonia, en el Medio Oriente— donde persiste un antisemitismo más virulento. A juzgar por la venta en taquilla previa al estreno, las multitudes serán tan considerables como en Estados Unidos. La Pasión de Cristo será vista por millones y millones de ojos que no tienen ni el conocimiento ni la actitud tolerante para poner en la debida perspectiva la versión de Gibson. Para miles de personas, el mensaje no será teológico, sino histórico. Sin una explicación, la sangre podría llamar a la sangre.

Desde otros ojos

Dostoievski imaginó a Cristo caminando junto a las hogueras de la Inquisición, por las calles de Sevilla. El mismo Jesús que entró al templo para denunciar los corruptos manejos de los mercaderes, observa detenidamente lo que ocurre en derredor suyo. Con la mirada dulce, observa compasivo a quien lo rodea. La gente lo reconoce. Jesús devuelve la vida a una pequeña. La multitud “clama y llora”. El Redentor ha vuelto. Pero su Iglesia no es lo que pensaba y no tarda en ser apresado. Y Jesús enfrenta la corrupción de sus enseñanzas: la supresión de su mensaje de amor y libertad. El Gran Inquisidor lo reta, lo acusa, le muestra el espectáculo de intolerancia —esa prisión del espíritu— en que se ha convertido la humanidad. El nonagenario inquisidor lo amenaza. Y le señala la hoguera. Le prohíbe la restauración del reino en la Tierra: “Vete y no vuelvas nunca”, le dice. Cristo, resignado, lo besa en los labios y emprende la marcha.

En el mundo de hoy, la hoguera arde de nuevo. La película de Gibson no la extingue: la alimenta. Y aquel hombre que murió en Judea hace dos mil años, y predicó la libertad, el amor y el respeto al prójimo, se sigue alejando. Y lleva la cabeza baja. ~

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.