En 1993, y tras agotar la última página de La campaña –novela pseudohistórica construida en torno a las guerras de independencia latinoamericanas– decidí no leer a Carlos Fuentes nunca más. Por dos razones contrapuestas:

1.Su prosa de aquella época me parecía cada vez más enfadosa. Casi nunca mala: más bien espléndida hasta lo inane. Una versión estirada y pretenciosa (aunque, habrá que decirlo: resuelta con gloriosa oreja tísica) de los formatos gramaticales que La Konditorei Occidental censó hace mucho: Le Joyce-Faulkner-Proust-Céline-Musil-Rulfo Salon.

2.Resulta que de los diecisiete a los veintidós años consumí con jiribilla de yonqui todos los libros que Fuentes publicó entre 1954 y 1990. Conservo el ejemplar en el que leí por primera vez La región más transparente (el libro que decidió mi hábito de contar historias situando a los personajes en calles y edificios específicos cuyo nombre se consigna en el relato): lo robé de la prepa. Conservo una de las primeras ediciones de Los días enmascarados –volumen cuyos mecanismos confieso haber plagiado muchas veces–: lo encontré en un descarte. Cuando digo consumí no me refiero, obviamente, al hecho simple de leer: releí, subrayé, traduje en clave, taché casi cada pasaje de ese Fuentes. Por lo menos hasta Agua quemada. Luego, y salvo por un par de relatos de Constancia, empecé a aburrirme insoportablemente.

Tres veces intenté corromper mi palabra: traicionar al Carlos Fuentes de (su/mi) juventud aventurándome en la obra madura. Nos fue mal, como a novios adolescentes que intentan volver ya de adultos. Primero traté con El naranjo, y había un cuento sabroso: “Apolo y las putas”. El resto del volumen se me desvaneció antes casi de ser leído –supongo que por fortuna–. Luego intenté con otro, ya no recuerdo cuál, que tardaba dos párrafos en llegar, a lo mucho, a un buen tuit: “Dios tiene más mañas que un croupier de Las Vegas.” Lo boté. Por último, me asomé a La frontera de cristal y nada: la muchacha aeroportuaria del primer pasaje está tan previsiblemente buena que parece calcada de El Libro Vaquero. Desistí.

Parecerá que soy un cínico diciendo todo esto para humillar al anciano cadáver que fue venerado en México por toda la República. Pero no: el Carlos Fuentes de (su/mi) juventud era un maldito lucero. Quien no lo ve es porque fue enceguecido. Quien lo vio no le pudo perdonar la vejez.

Una vez, para desmarcarse del realismo mágico, Carlos Fuentes declaró a Emmanuel Carballo que consideraba su estilo una suerte de “realismo simbólico”. Me parece una mera expresión coyuntural. El estilo narrativo del mejor Fuentes es omnívoro: le interesa lo mismo la lírica que la novela policiaca, la cultura popular y la historia, la fantasía y el reportaje, el simbolismo (donde acusa la influencia de Octavio Paz) y la recreación literaria de la oralidad (donde acusa la influencia de Rulfo e incluso de escritores mexicanos más jóvenes, como José Agustín). Fuentes fue además –como cualquier artista poderoso– un plagiario célebre con ocurrencias geniales: a quienes lo acusaban de haber hurtado Los papeles de Aspern para Aura, les respondió consignando en Valiente mundo nuevo (el título es otro plagio) una antigua leyenda indígena sobre una anciana que seduce a un mancebo mediante el truco de dejarse poseer ella misma por la voz de una joven doncella muerta.

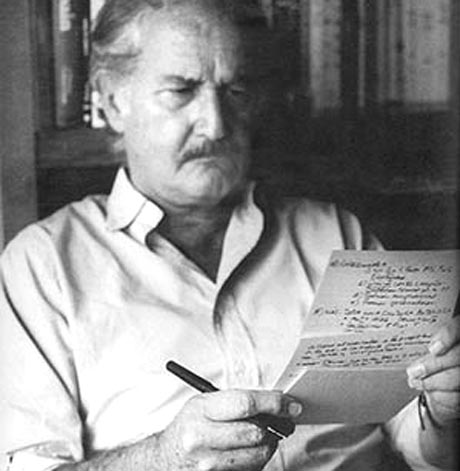

Sería hipócrita no reconocer lo fallidos que son algunos de sus libros, pero el gesto despectivo con el que muchos colegas mexicanos de mi generación han recibido su muerte (“idólatras y caníbales”, llamó Luis Vicente de Aguinaga a esos dos polos de la recepción) me parece infantil: Fuentes no solo escribió varias novelas buenas y unas cuantas excepcionales, sino que es además el inventor de esa aura dandy-izquierdista-machista-cosmopolita-cábula que los artistas mexicanos solemos usufructuar (incluso contra él). Para bien y para mal (yo creo que sobre todo para mal), el imaginario narcisista del escritor mexicano promedio no viene de Paz ni de Pacheco ni de sor Juana ni de Rulfo: viene de Carlos Fuentes. Supongo que esto no se debe a razones intelectuales sino eróticas: Fuentes tuvo, casi hasta el final, un imbatible nimbo de galán de cine.

Todo esto que digo, claro, podría ser perfectamente falso: como dije al principio, llevo veinte años sin leer a Carlos Fuentes, el escritor mexicano que más me apasionó (no al que más admiro; no el que más me importa. Esos son otros). Soy, al fin y al cabo, un cuarentón al que le llega la noticia de que su antigua novia de la adolescencia se murió. Hay besos que no se borran. Desde los diecisiete años puedo citar de memoria las primeras palabras de La región más transparente: “Mi nombre es Ixca Cienfuegos. Nací y vivo en México, D.F. Esto no es grave. En México no hay tragedia: todo se vuelve afrenta.” Siguen sonándome como si alguien las hubiera escrito hace cinco minutos.

Según informan los portales web, Carlos Fuentes murió el 15 de mayo (fecha en la que los mexicanos celebramos el Día del Maestro) a consecuencia de una hemorragia interna debida al estallamiento de una úlcera provocado por la ingestión de un analgésico. Habrá quien piense que esto es realismo mágico, realismo trágico, realismo simbólico, realismo de Bolaño, realismo del absurdo. A mí me suena, sobre todo, a un último episodio narrativo contado por Carlos Fuentes (el lejano: el mejor) a costa de su vida: prócer muere en fecha memorable por culpa de una aspirina. Así se empieza o se termina una novela. Ah, viejo, ah, joven: te saliste con la tuya. ~

Publicado el 16 de mayo en el blogdel autor: Yonke.