Ya es tradición fabricar definiciones y especulaciones acerca de la poesía, la narrativa, el ensayo: enumerar, dictaminar, dogmatizar, excluir, desterrar e incluso declarar, en la cúspide de algún laberinto abstracto, impecable, con entradas y salidas que solo imaginó y entiende su constructor, que esos géneros han muerto y que toca pasar a otras formas revitalizadas precisamente por la declaración de muerte. Los decesos han ocurrido muchas veces y tienen su propia historia, cuyo desenlace suele prolongarse en sucedáneos que luego también mueren y generan otros moldes para que continúe la existencia de lo inexistente. Pero en el caso de los diarios, las teorías y generalizaciones resultan casi imposibles. He intentado algunas fórmulas: por ejemplo, uno de los escollos de los diarios es la vida diaria; otro, la persona, ese alguien que decide misteriosamente registrar lo que le ocurre o no le ocurre, la parte pública o la parte privada. Suena vago si no es que obvio. Después me he desviado hacia mis preferencias por el riesgo, los diarios donde ese alguien se expone o expone a los demás y crea una especie de zona falsamente confidencial de la discordia; los diarios que ofenden (la mayor parte) o los que aburren porque se dedican a autodefinirse página tras página hasta que se impone la certeza tristona de que todo fue un análisis detallado, prolífico, erudito de la esterilidad. Este aburrimiento, claro, es relativo: me atañe a mí y sin duda me incapacita. A fin de cuentas, un diario puede ser la búsqueda a veces desesperada de un contenido: qué importa si el contenido consiste en la descripción reiterativa del contenido.

Pero ya estoy perorando, como si fuera una especialista en diarios y de ningún modo lo soy. He leído desordenada y fragmentariamente pocos, varios o muchos, dependiendo de con qué otro lector se me compare: me apasionan los que se escriben “en secreto” aunque el secreto sea un artificio. Los leo con morbo y hasta con interés histórico y literario. No hace falta defenderlos: son lo que un autor o autora escribe al margen de los que considera correcta o erróneamente sus libros centrales. Sucede en ocasiones, como con los hermanos Goncourt, que el diario acaba siendo la obra maestra; el consuelo es que al menos la hubo; la desgracia, que los autores no se enteraron porque casi todos los diarios se publican póstumamente. El piadoso tiempo alisa la hostilidad de las texturas, las redime, las maquilla y uno, lector o lectora hipócrita, termina sonriendo con indulgencia ante lo que de veras pensaba o sentía Virginia Woolf:

4 de enero de 1915. No me gusta la voz judía: no me gusta la risa judía. [Se refiere a la hermana de su esposo, Leonard Woolf.]

5 de enero de 1915. Me choca ver a las mujeres cuando van de compras. Se lo toman tan en serio.

9 de enero de 1915. En el camino nos topamos con una larga fila de imbéciles […] cada integrante de esa larga fila era una criatura miserable, ineficaz, torpe, idiota […] Fue verdaderamente horrible. Sin duda habría que matarlos.

…

El “de veras” no funciona con los diarios. ¿Cuál sería el criterio de verdad? Son víctimas o héroes de su propia subjetividad; nadan, zozobran o se hunden en ella. En el hoy de cualquier mes de cualquier año, la superficie se mueve del amor al odio, de la buena a la mala conciencia, del juicio al prejuicio, en esa intimidad que uno establece con uno y que no tiene reglas. Cualquier cosa se mete en la cabeza y lastima o cava un pozo y deja una marca que se convierte en palabras y elige extrañamente expresarse e ir en contra de los modales que la persona ha mantenido a lo largo del día, la semana o el mes. Y quizás aquí esté lo que vincula a los diarios entre sí y, también, el rebuscamiento que a mí tanto me apacigua: son el reverso, el espejo anómalo, la distorsión de un “yo” que escribe en un “a solas” ficticio, exacerbado, sobre una dizque normalidad donde convive con los demás; un “yo” espía que se entrega a sí mismo la información, en la esquina de su propia vida, donde se tiene una confianza absoluta. Y empieza el ambiguo “de veras”.

…

“¿De qué sirven estos cuadernos? –escribió Jules Renard, el 27 de enero de 1910, unos meses antes de su muerte–. Nadie dice la verdad, ni siquiera quien los escribe.” Pero leyendo su Diario –que llevó de 1887 hasta 1910– uno nunca sospecha que esté mintiendo, sino más bien atestigua cómo evade la tentación de adornar huecos con pura palabrería. Su sensibilidad no soporta esconderse; en todo caso, le traslada al paisaje los estados de ánimo que sonarían retóricos o melodramáticos si los expresara de modo literal:

9 de agosto de 1887. El olor de un marisco putrefacto basta para acusar a todo el mar.

7 de abril de 1909. Mis ideas son tan pobres como una bandada de gansos dispersos.

26 de enero de 1910. La nieve sobre la nieve: el silencio sobre el silencio.

Confiesa que su cerebro envejece a los 45 años y que le provoca un enorme deleite someter a los demás a su mal humor. Y mientras tanto, mientras su vida desciende hacia la enfermedad, cuenta una retahíla constante de “verdades” o, más bien, de indiscreciones.

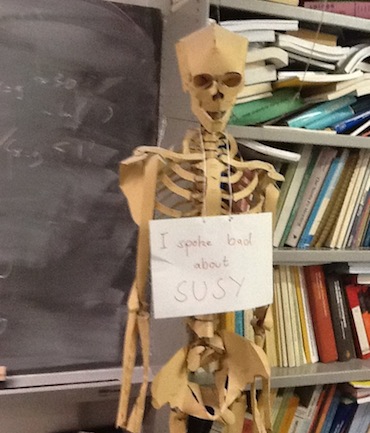

23 de septiembre de 1887. En mí hay una necesidad casi incesante de hablar mal de los otros y una gran indiferencia a hacerles daño.

12 de enero de 1892. [Alphonse] Daudet nos relató lo siguiente. Cenó en casa de Víctor Hugo. Naturalmente el gran poeta presidía, pero estaba en un extremo de la mesa, aislado, y los invitados poco a poco se fueron alejando de él, dirigiéndose hacia los jóvenes […] El poeta estaba casi sordo y nadie hablaba con él […] de repente, de golpe, al final de la comida, se oyó la voz del gran hombre, con su barba hirsuta, la voz profunda, venida de muy lejos, que dijo: “¡No me dieron bizcocho!”

15 de enero de 1892. La mano de [Edmond] Goncourt tiene la tersura de un edredón húmedo.

El desánimo de Renard va aumentando y también el deseo obsesivo de procurarse un estilo contrario al que ya posee; como si el propósito fuera despojarse del escritor Renard a través de una austeridad que borre al personaje, a esa sombra que atosiga diariamente a la persona.

4 de mayo de 1909. Un estilo casi sin imágenes sería superior, pero ahí se llega al cabo de desviaciones y excesos. El buen estilo no debería notarse.

El suyo, por dolor o lucidez, se transmite en el Diario como una sabiduría incómoda, sardónica, que combina amargura, fatalidad, cansancio, insatisfacción: ¿cómo no lamentarse? Peor que el arribismo, afirma, es la ostentación de la modestia. Él no ha recibido lo que merece y va a morir.

10 de diciembre de 1909. Ya le agarré gusto a pasearme por los cementerios.

…

Un día es un estado de ánimo solitario, resignado; otro, una serie de críticas o quejas de los amigos más cercanos. Sea como sea, la indiscreción o la discreción oblicua, indirecta, son una falacia: el diario las echa por tierra. Lo que pensaron los Goncourt, Woolf o Renard y pusieron por escrito se lee desde hace décadas, con numerosas notas al pie de página, pues no todos los personajes mentados consiguieron ser inmortales, salvo por esa mención en el diario. De todas maneras –al menos para mi “yo” muy culpable– la discreción pública, aparatosa (esa frase aterradora: “no hablo nunca mal de los otros”), es una virtud cuestionable; nada más incómodo que tener a un discreto sentado a la mesa, mirando por encima o por debajo del hombro. La sensación de pecado, de cochambre, va creciendo al mismo tiempo que las lecturas entre líneas de las malas opiniones que indiscutiblemente van y vienen por el alma severa del discreto. Ese silencio moralista en medio del chisme es inquietante. De ahí que la lectura de un diario reconforte; escritores y escritoras célebres y admirables pensaron cosas tan horribles como uno y, además, las escribieron. Padecieron, pues, al prójimo, sobre todo la vanidad del más juicioso.

La apuesta no deja de ser extraña: la venganza diferida, el veneno que afectará si acaso a los familiares de los amigos del autor del diario. En su testamento de mayo de 1892, Edmond de Goncourt dejó instrucciones muy precisas: los cuadernos titulados Memorias de la vida literaria, iniciados por su hermano Jules y él en diciembre de 1851, debían entregarse después de su muerte al notario donde quedarían en reserva durante veinte años; luego se debían depositar en la Biblioteca Nacional para que pudieran consultarse e incluso publicarse. La Academia Goncourt (fundada por el propio Edmond) decidió desobedecer estas instrucciones por miedo a las consecuencias legales y no publicó el Diario completo sino hasta 1956. Ya antes, en 1884, Edmond de Goncourt había publicado una selección, muy editada y corregida, y aun así, con menos asperezas, el libro provocó cierto escándalo. Para Edmond de Goncourt seguir escribiendo el diario fue un homenaje a su hermano más joven, muerto de sífilis en junio de 1870. La obra la armaban ambos, pero de hecho la escribía Jules: el “yo” de las confidencias y maledicencias es más bien de él que de su hermano. Solía ser una práctica y un placer nocturnos. La intensa vida social de los hermanos (al igual que la de Woolf y la de Renard) no debía olvidarse: qué había hecho o dicho (absurdo, caricaturesco, patético) cada uno de sus amigos, comensales, colegas, amantes, etc. Entre los dos se estableció un pacto de creación, pero al final Edmond de Goncourt tuvo que admitir que la hazaña entera había sido frustrante:

6 de abril de 1885. Es realmente peculiar esta vida literaria, en la que mi hermano y yo no logramos nunca obtener una victoria verdadera. Siempre desilusiones, comentarios negativos, ventas mediocres […] En el fondo es realmente duro, al cabo de esta guerra de treinta años, ahora que yo tengo setenta, no haber podido jamás conquistar, una sola vez, la satisfacción relajante y revitalizante de un éxito sincero e indiscutible.

Y en febrero de 1891 añadió: “Zola y Daudet se han engrandecido con sus obras, mientras que yo solo he podido inventar una Academia […] mi Diario únicamente tiene valor por su malevolencia y no he ofrecido más que imágenes grotescas de la gente de mi época.”

En retrospectiva las anotaciones no son grotescas; solo verosímiles, lo cual es quizá peor. Una soledad poblada como la de los Goncourt se desborda cuando no se vacía y finalmente lo hace bajo el efecto de una sorna que al cabo de los años y de las décadas se congela en el retrato veraz de una época: la última palabra. Por su Diario circulan Flaubert, Renard, Mallarmé, Verlaine y un muy largo etcétera. Se podría señalar sin malicia, con profesionalismo fingido, que el chisme de hoy es la historia de mañana; se suaviza así la curiosidad, el apetito insaciables. Uno es testigo por interpósito testigo. La sorna, por si fuera poco, adquiere una legitimidad rotunda porque los diaristas (y esto incluye a Woolf y a Renard) dominan con exquisitez el autoescarnio: se desprecian sin pudor alguno y esa condición, la de sus egos disminuidos y ultrajados cotidianamente, les otorga el permiso de arremeter contra el mundo.

…

Las figuras se enciman y cada una constituye paradójicamente una excepción. El Diario de Kafka empieza el primero de enero de 1914 con una visita al médico: “Mucho tiempo bien aprovechado con el Dr. Weiss.” No es un íncipit prometedor, salvo para los hipocondriacos que aspiran (o aspiramos) a que ni un solo día pase sin una rápida consulta médica. En Kafka, además, la hipocondría y la intimidad son casi lo mismo. El autoexamen incorpora la patología física y anímica como una parafernalia habitual. Hay ingredientes de sobra adentro y afuera que siempre, bien vigilados y nutridos, se transforman en agravios. Kafka atisba y nos aleja; hace amigos para luego enemistarse sin aspavientos, por naturaleza. Ninguna persona debe quedar demasiado cerca, ni siquiera la suya.

27 de abril de 1915. No tengo nada que decirle a nadie: nunca.

14 de septiembre de 1915. Sucia y pura, características de la gente que piensa intensamente.

2 de agosto de 1917. Generalmente aquel a quien buscas vive al lado.

21 de noviembre de 1915. Futilidad absoluta […] Cené. Ahora en casa. ¿Quién allá podría contemplar esto con ojos abiertos de principio a fin?

Nosotros, y con ojos más que abiertos, hoyos negros, adictos a ese ensimismamiento: ¿cómo se consigue que lo personal sea impersonal sin que intervenga el tedio de la neutralidad? Kafka no se está cuidando o, si lo hace, no se nota. Su Diario es una aflicción, una dolencia, un informe objetivo del esfuerzo que le cuesta meramente vivir o divagar. Y acaso eso lo comparta con el resto de los diaristas de mi compendio parcial: la inconformidad frente al dato nimio de que uno es lo que es y el día o la semana fue lo que fue por más que se hagan esfuerzos para tachar o alterar las huellas en un cuaderno. Aunque el milagro, a la larga, sí ocurre: lo que fue cambió precisamente porque se puso por escrito. El testimonio, cierto o no, es lo que permanece. Uno, el discreto, puede abstenerse, claro, de leer esas aberraciones. A mí me encandilan como luces que no deberían haberse encendido y que ya ninguna persona logra apagar. Cabe insistir, además, en que ninguno de los diaristas, salvo Kafka, pidió que sus cuadernos se destruyeran. El lector futuro estuvo siempre en la mira. Y uno asume el papel en forma de ofrenda.

…

Cesare Pavese dejó instrucciones de que su diario se publicara dos años después de su suicidio en 1950. Los editores, entre ellos Italo Calvino, cumplieron con el cometido aunque con algunas omisiones. El título del diario, El oficio de vivir, va a contracorriente de su propia esencia: el cultivo persistente del suicidio. Hay reflexiones obsesivas, cultísimas, narcisistas, acerca de los poemas propios y de repente ajenos; frases que uno apunta en su memoria para usarlas como hilos conductores o sorpresas: “Comienza la poesía cuando un majadero dice del mar: ‘parece aceite’.” “Literatura no se contrapone a sentido práctico, sino a sentido de lo real.” Pero el protagonista del diario, la voz cantante, el vehículo expresivo, es la muerte:

10 de abril de 1936. Una prueba. Ahora que he llegado a la plena abyección moral, ¿en qué pienso? Pienso en lo hermoso que sería que esta abyección fuese también material, tuviese por ejemplo los zapatos rotos […]

Solo así se explica mi vida actual de suicida. Y sé que estoy condenado para siempre al suicidio ante todo obstáculo y dolor […] mi principio es el suicidio, nunca consumado, que no consumaré nunca pero que me halaga la sensibilidad.

Pavese se fue muriendo con tacto y delicadeza durante años; primero la muerte fue un fetiche, un amuleto, una representación del amor mal avenido. Su Oficio de vivir suprime los detalles de la tragedia –serían una distracción inútil– pero no el guion donde se va perfeccionando el final.

24 de abril de 1936. Hay que observar bien esto: en nuestros tiempos, el suicidio es un modo de desaparecer, se comete tímidamente, silenciosamente, anonadadamente. No es un hacer, es un padecer […] ¿Quién sabe si todavía volverá al mundo el suicidio optimista?

Las citas podrían continuar: el suicidio funcionó como un procedimiento vital, una costumbre postergada, hasta que se fue organizando en el último año:

27 de mayo de 1950. La respuesta es una sola: suicidio.

17 de agosto de 1950. Los suicidios son homicidios tímidos.

18 de agosto de 1950. Todo esto da asco. No palabras. Un gesto. No escribiré más.

…

Pavese se suicidó el 27 de agosto de 1950 en un hotel de Turín. Woolf lo hizo en 1941. Para Pavese fue el cumplimiento cabal de una rutina; para Woolf, la única salida disponible de la locura que la aquejó desde muy joven: el acumulamiento indestructible de voces y visiones en la cabeza. En 1915 aseveró en su Diario que la vida estaba sumamente sobrevalorada. Tolerarla carecería de sentido cuando su peso fuera mayor que el de uno mismo. El estado ideal era mantenerse en un justo medio, lejos de la felicidad o la infelicidad, pero muy cerca de la decepción:

6 de enero de 1915. Escribí toda la mañana con placer infinito, lo cual es raro, porque todo el tiempo sé que no hay ninguna razón para sentir placer con lo que escribo y que en seis semanas o hasta días, me chocará.

Pelearse con uno mismo debería de ser el disparador de cualquier estilo; no al grado –supongo, espero– de que el disgusto sea una disyuntiva de vida o muerte. La primera entrada de los Diarios de Sylvia Plath define la temperatura del resto de sus páginas abigarradas, depresivas, espontáneas, iracundas, revueltas en un círculo vicioso que es ella enterrada en ella:

Julio de 1950. Nunca soy feliz, pero esta noche me siento bien.

3 de noviembre de 1953. Dios mío, si alguna vez he querido suicidarme es ahora […] Tengo miedo […] Deseo hallar un escape noble de la libertad.

Plath se suicidó en 1963 (ya lo había intentado antes). Los dos últimos volúmenes de sus diarios desaparecieron: uno por descuido y otro porque lo destruyó su esposo, Ted Hughes; tal vez por justicia poética. La leyenda de Plath, trazada en sus Diarios con minucia y casi premonitoriamente, convierte la histeria en un arte que no es fácil de soportar. Uno oye el tono y olvida que está leyendo y mejor deja que el libro se siga consumiendo a sí mismo.

…

Sería contradictorio concluir si no hubo premisa o siquiera asideros para detenerse y, por fin, exclamar que uno elaboró algo semejante a la teoría de un género. El territorio de los diarios –en su mejor manifestación– revela extremos, zonas accidentadas, baches, prosa que subsiste como sedimento, pantano, filtro o trinchera. Esa sería la norma. Sin embargo, hay diarios excéntricos que la rompen y se ponen al servicio de un protocolo público, una disciplina; que no cruzan ninguna frontera y se reducen a la enumeración ecuánime, educada. En su Diario 1930-1936, Alfonso Reyes se confiesa y condena a mitad de camino:

23 de septiembre de 1931. Muchas veces tuve el deseo de dar a este diario toda mi intimidad. Me ha detenido un respeto humano. Acaso lo mismo que quita valor a este diario lo resta a mi vida, a mis versos y a mis libros. Siempre tuve que ahogar mi fantasía. Me moriré con ella […] por causa de un respeto humano. Si yo pudiera manifestarme aquí con toda libertad y describir día a día mis experiencias, sabría más sobre mí mismo, y aun acaso hubiera podido sacar partido artístico de ciertos dolores destinados a morir inútilmente adentro de mí. Pero ese respeto…

Nunca dejó de percibirlo: la contención fue definitiva en su obra, que es, sin embargo, amable y lánguida y hospitalaria: uno descansa con Reyes. El enigma de su Diario es el diario mismo: ¿para quién lo hizo? La pregunta, indudablemente, es válida para cada diarista de mi compendio. Lo más simple sería declarar que la solución está en la lectura del diario. Pero hay un margen externo, una orilla, una especie de embarcadero que no se queda atrás cuando uno lo atraviesa: continúa estando enfrente. Ha de ser la imagen del diario en la cabeza que se adhiere al diario de uno. ¿Quién lo estará escribiendo? ~

(ciudad de México, 1959) es poeta y ensayista. Por su libro 'Muerte en la rúa Augusta' (Almadía, 2009) ganó en 2010 el Premio Xavier Villaurrutia.