Me llamo Lorenzo Martos. Mi nombre figura en la lista de redactores de la revista Savia Moderna, en la que aparecen también Antonio Caso, Marcelino Dávalos, Ricardo Gómez Robelo, Rafael López, Alfonso Cravioto y Manuel de la Parra. Todos ellos forman parte de esta historia, aunque lo hacen como sombras lejanas. La redacción de Savia Moderna fue pequeña como una jaula. Rafael López creía que algunas aves empezaríamos a cantar en ese sitio, pero no fue así. La revista nació el 31 de marzo de 1906, y murió cinco meses más tarde, la mañana en que Alfonso Cravioto partió rumbo a Europa. Las oficinas estaban en uno de los primeros edificios de seis pisos que fueron construidos en Cinco de Mayo. De un lado veíamos la Catedral; del otro, los atardeceres verdes de la Alameda. Creíamos que desde aquella altura “caería la palabra sobre la ciudad”. En el antiguo Salón Weber, planeamos los números. Escribíamos en modernas máquinas W.M.A Parker y gustábamos más de las obras que de las doctrinas. Leíamos, sin embargo, a los simbolistas. Nos embriagaba el haxix del decadentismo.

Poco antes de la aparición del primer número, se incorporó al grupo el poeta Saturnino Castro. Es inútil que busquen sus libros: sostenía que escribir es abusar de las palabras, prefería considerarse un sacerdote entregado a la expectación literaria. Se hallaba, en realidad, cegado por el falso espejismo de la perfección: como a muchos de nosotros, la vida se le iba en charlas, atisbos que se quedaron siempre en promesas. No me extrañó que una noche de planeación febril (Gómez Robelo traducía a Wilde, Manuel de la Parra sufría con las últimas sílabas de un soneto), el poeta apareciera en el Weber con las manos semivacías. Escribo “semivacías” porque, en lugar de los versos que esperábamos, la colaboración de Castro se redujo a un cartoncillo que llevaba impreso el rostro, delicado y parnasiano, de una joven desconocida. Era una fotografía tomada en el estudio de Lupercio en 1902 o 1903. El poeta la arrojó sobre el mantel con una aprehensión casi imperceptible, que cambió la atmósfera moral de nuestra mesa. Gómez Robelo castigó la ocurrencia con la punta de una de esas flechas que tanto caracterizaron su inteligencia cruel. El poeta lo observó un segundo, luego se encogió de hombros y exclamó la frase con que solía demostrar la inutilidad de la poesía: “Clasicismo, Romanticismo, Modernismo… diferencias odiosas. ¡Monodien las cigarras, trinen las aves, esplendan las auroras!”

Siguió un silencio largo, incómodo. Procuré encender una chispa en aquella conversación agonizante (“Será la primera colaboración silenciosa de la revista Savia Moderna“), pero el ambiente se había enfriado. Abandonamos a Castro frente a un tarro de cerveza. Guardé, sin embargo, la fotografía. En la calle, una ráfaga de viento hizo que la lluvia cayera con repentina vehemencia. Sentí un escalofrío, y algo que no me gustó.

A la mañana siguiente desperté con la sensación de haber soslayado un asunto vital. Antes de subir a la redacción, encaminé mis pasos a la cercana casa del poeta. Lo sorprendí, insomne, con las ropas arrugadas del día anterior y un montón de papeles inútiles sobre la mesa. Le dije que venía a devolverle la imagen de la dama.

—Luisa Sigea —murmuró.

Y cerró los ojos en un gesto que recordaba el de un telón cayendo.

—Murió hace tiempo —agregó.

Lo miré, de pie frente a la mesa, con la fotografía quemándome las manos. Qué extraño mirar el rostro lleno de vida de los muertos.

Quise decir que lo sentía. Pero la frase habría quedado fuera de lugar. Antes de que yo atinara a decir algo, Castro continuó:

—La otra noche, Gómez Robelo me dejó leer un cuento recién terminado, “El tranvía”. Lo leí tantas veces que me he vuelto capaz de recitarlo. El personaje aborda el tren y espera la hora de la partida. De pronto, sube una mujer. Al verse, la mujer y el personaje se reconocen. Pero entonces recuerdan que es la primera vez que se ven.

—Conozco el cuento —interrumpí.

Castro siguió hablando con los ojos cerrados:

—No es un gran cuento, pero está escrito a partir de una experiencia personal e introduce una idea extraña: Gómez Robelo reconoció en el tranvía a alguien a quien nunca antes había visto.

Me miró como si todo hubiera quedado claro. Como no era así, lo insté a continuar.

—Pocas noches antes de leer el cuento, tomé un tranvía a las puertas del teatro Renacimiento. Una calle más adelante, subió una mujer. Si tuviera que describirla diría que poseía una singular belleza decadente. Por un momento tuve la sensación de que aquel rostro me era conocido. No sólo eso, tuve la sensación de que me había sido familiar en un tiempo que en aquellos momentos me resultaba imposible precisar. El tranvía comenzó a correr. La sombra escondía el rostro de la pasajera, pero la luz de los faroles, repentinamente, me lo devolvía. Fue como si un juego de sombras modificara, de golpe, su fisonomía. De mis labios estuvo a punto de escapar un grito de júbilo y de angustia. Porque, al avanzar en el recorrido, descubrí que aquel rostro aclarado por la luz, matizado por las sombras, no era otro que el rostro de Luisa Sigea.

Castro hizo una pausa. Volví a mirar la fotografía. Las palabras quedaron flotando como el humo alrededor de un cigarrillo. Continuó con otra voz. Una voz que masticara vidrio molido:

—Pero Luisa Sigea está muerta, amigo Martos. Hace muchos años que la consagró la muerte. Al final del recorrido, la alucinación se disipó. La desconocida se puso en pie y bajó la escalerilla. Hubiera querido seguirla. Pero el asombro, la sorpresa me lo impidieron. Cuando pude hacer uso de mis miembros, comprendí que era tarde. Saqué la cabeza por la ventanilla. Y la vi. Ella alzó el rostro. Sus ojos me miraron como Luisa Sigea me había visto, del mismo modo en que miran desde esa fotografía. Y le juro, Martos, que era ella. Ella misma.

Saturnino sonrió. Nunca pude entender lo que significó esa sonrisa. Dijo que la noche anterior había llevado la foto al Weber con la oculta esperanza de que Gómez Robelo la reconociera. A Ricardo, al parecer, la fotografía no le dijo nada.

Pero fue como si algo secreto los hubiera tocado. Por eso convencí a Alfonso Cravioto de que ilustrara con esa imagen —la colaboración silenciosa de nuestro amigo poeta—, el primer número de Savia Moderna. Un mes después, Ricardo publicó “El tranvía”. Ni Saturnino ni yo dijimos nada. Callamos porque las palabras son a veces un abuso y porque hay historias que mueren al ser contadas.

Es 1926 y del mundo con el que inauguramos el siglo no queda prácticamente nada. La Revolución se llevó un pedazo; la muerte, el resto. Saturnino Castro sucumbió durante la epidemia de influenza del año 18. Lo siguió a la tumba, pocos años después, Ricardo Gómez Robelo. Los dos cayeron como habían querido: sin decadencias seniles ni desfallecimientos crepusculares. Los otros no volvimos a vernos.

Dejé de escribir. He pasado casi todas las tardes de mi vida en cines oscuros, viendo sombras en una pantalla. Relato ahora esta historia porque ayer, en la sala del Odeón, descubrí a Saturnino Castro acurrucado en una butaca. Miraba la película, absorto. Me incliné a verlo y entonces sonrió. Sonrió como aquella noche de 1906 había sonreído. De mis labios estuvo a punto de escapar un grito de júbilo y angustia. Pero en ese momento, la función terminó y yo comprendí que morimos en la luz, aunque de algún modo seguimos existiendo en la penumbra. –

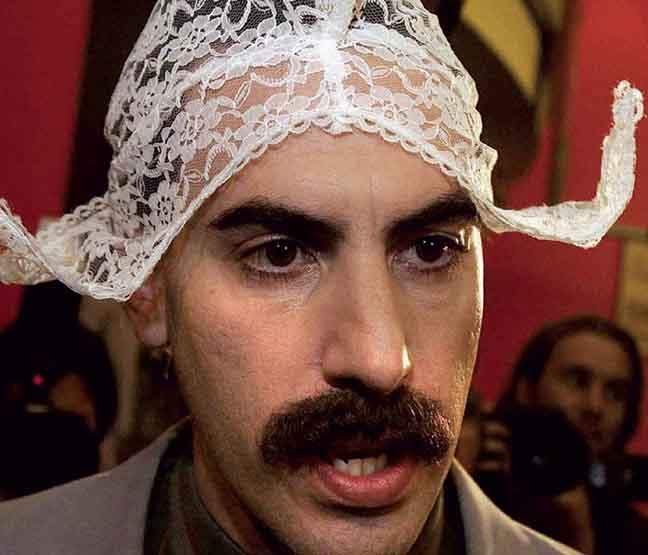

El mundo según Borat

Todo ocurre en un bar country en Tucson, Arizona. Es noche de aficionados y la maestra de ceremonias anuncia la llegada de un huésped poco común: “¡Démosle una calurosa bienvenida, desde…

Desciframiento del mandala

Es un sol brillando en el centro de otro sol. Una sucesión de estrellas que sugiere el infinito. Es una palabra puesta al microscopio, el mapa del genoma de una…

Entrevista a Junot Díaz

Son diecinueve cuentos y una novela. Son un premio Pulitzer, una beca MacArthur y otros premios y otras becas que comprometerían la brevedad de esta introducción. Es el nombre Junot Díaz y los…

Bu yao rou

La gastronomía de la provincia de Xi'an en China muestra el modo en el que se occidentaliza la cocina de aquel país.

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES