En 2017, el Fondo de Cultura Económica publicó El tráfago del mundo, un epistolario que recopilaba treinta años de cartas entre Jaime García Terrés y Octavio Paz. Por desgracia, las de García Terrés se perdieron en el incendio que en 1996 destruyó parte del departamento de Paz y Marie-José en la colonia Cuauhtémoc. Aquel poeta, ensayista, traductor y diplomático no figura ni en nuestras conversaciones ni en su propia correspondencia. Algunos dicen que no se debe hablar mal de los muertos; otros, que a los muertos solo debemos la verdad: Jaime García Terrés no es un autor leído, aunque debería serlo. También consideran algunos, cercanos a él, que su gran virtud y su gran error fue dedicar su vida a promocionar la obra de otros, en vez de la propia. Vivió intentando borrarse a sí mismo, pero hoy –a cien años de su natalicio– es tiempo de recordarlo.

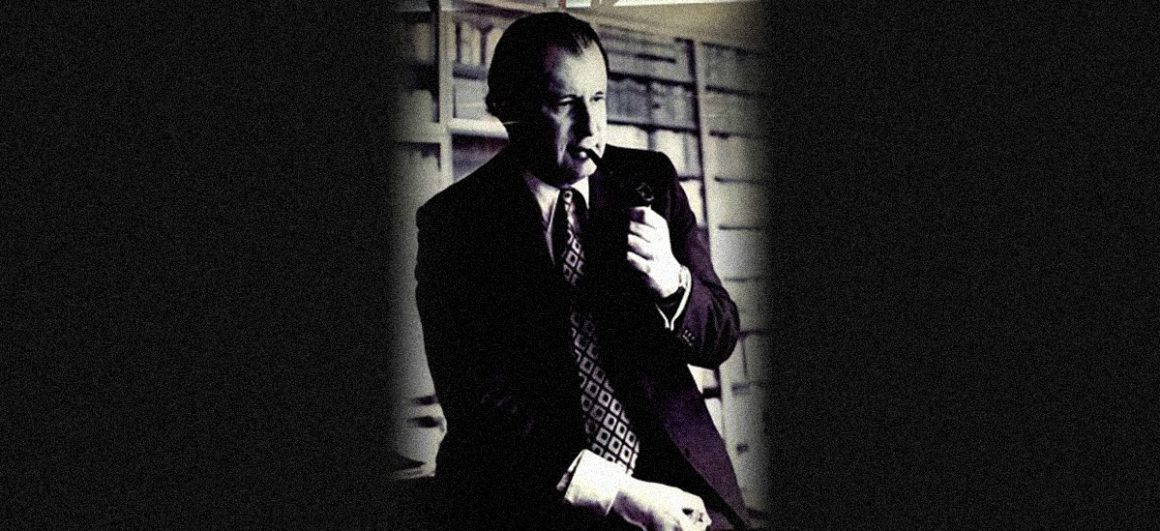

Jaime García Terrés nació el 15 de mayo de 1924 y murió el 29 de abril de 1996. En el texto de su Iconografía póstuma, José Emilio Pacheco lamenta que su mentor no fuera más recordado. Creía que su maldición fue no haber pertenecido a una generación literaria, “un desamparo tan grande como ir por el mundo sin pasaporte”.1 Nos hemos obstinado en leer nuestra historia cultural a través de generaciones o círculos íntimos. Por su nacimiento, García Terrés se acercaba a unos; por sus afinidades, a otros. Por su singularidad, a nadie.

En “Introducción a mi curriculum vitae” se define primero como poeta y confiesa que, desde niño, le fascinaba “hacer danzar las palabras; orillarlas a la música”.2 Aunque su autobiografía por excelencia es el poema Carta viviente, donde afirma no ser más que sus frases, eternizadas en la tinta sobre el papel. Alguna vez, Octavio Paz le confesó –y con razón– que su poesía no sería muy leída en México, ya que es muy “severa” y complicada.3 Sin embargo, en ella se encuentran algunos de los títulos más livianos y cargados de lirismo cotidiano que he encontrado: Las provincias del aire (1956), Todo lo más por decir (1971), Corre la voz (1980). En ellos permea una preocupación por la palabra y su vacío, el sonido que nos rehúye. Bien decía él mismo que “toda gran poesía es una aproximación al silencio”.4

Otra de sus grandes aportaciones fue su acercamiento a la traducción. En el prólogo a Baile de máscaras, García Terrés confiesa haberse inspirado en Ezra Pound. Para ambos, traducir un poema es escribir un poema, apropiarse de él. Le cuesta trabajo pensar que, al recrear estrofas exactamente como las habría soñado, sigan siendo de alguien más. Por lo mismo, sus poemarios reúnen versos originales con versiones reinterpretadas de poetas como John Donne, Hölderlin o T. S. Eliot. En sus páginas se borra la línea entre lo ajeno y lo propio. Así, al recrear “A prayer for old age” de W. B. Yeats no queda del todo claro quién habla, si el poeta o su traductor:

Rezo –pues la moda es efímera

y vuelven a privar las oraciones–

porque los años, aunque muera viejo,

me conserven la cálida apariencia

de un insensato,

de un apasionado.5

Confieso que yo llegué a Jaime García Terrés, más bien, por su labor como diplomático y cronista. Es en su biografía y en su prosa donde encontré su poesía más transparente, libre y sarcástica. De inmediato, nos unió un amor inusual, el de la Grecia moderna. Un mundo no tan distinto a la obra del poeta: críptico, bello, arcano. Un lindero de lo conocido que, sin embargo, es ajeno a nosotros.

A la fecha, Grecia es el único país al que añadimos el apellido “moderna” cuando queremos aclarar que, por casualidad, nos referimos a su presente, y no a los mitos o hazañas de hace veinticinco siglos. Y es que, por instinto, nuestra imaginación se remonta a lo clásico. Era común, entre los escritores románticos, escribir odas a las glorias perdidas de la Antigüedad sin preguntarse siquiera por la realidad de ese sitio que llamamos Grecia. Los pocos que de hecho hicieron el esfuerzo por conocerla se decepcionaron al segundo. Aquel país ortodoxo y caótico, que resistía bajo el yugo del Imperio otomano, distaba de sus fantasías.

La obsesión por la Grecia clásica termina borrando su actualidad. Son pocos quienes logran resistirse al canto de las sirenas. En México, Alfonso Reyes fue uno de los helenistas más apasionados de la época posrevolucionaria. Seis tomos de sus Obras completas son estudios helénicos. Sin embargo, nunca mostró demasiado interés en visitarla. ¿Para qué ensuciar el ideal? En cambio, García Terrés estaba preocupado por conocer y comprender lo que llamó “el teatro de los acontecimientos”. Quería apreciarla como una realidad viva. Recuerda el poeta que, tras haber viajado a Grecia, visitó a don Alfonso, nervioso de contarle su experiencia. Para su sorpresa, el autoproclamado “amigo de las musas” apenas mostró interés. No le pregunto qué tan bella o extraña era, o si acaso vivía a la altura de los mitos. Tras un ademán reflexivo, le viró un parco: “¿Qué se siente?”

Jaime García Terrés llegó a Grecia a inicios de los años sesenta, durante su luna de miel con su amada Celia Chávez. Fue amor a primera vista y el resultado de aquel romance nos legó uno de los grandes libros de viajes del siglo. Su subtítulo revela lo que ambas –Grecia y Celia–significaban para él: Poesía y verdad. El escritor mexicano repudió el cliché de viajar con una copia de la Odisea en las manos. En cambio, siguió los pasos de Henry Miller, quien había visitado las islas griegas en compañía de Lawrence Durrell en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. El libro abre con una cita de este último, que García Terrés se tomó muy en serio: “Otros países quizá te ofrezcan descubrimientos a manera de folclor o paisajes. Grecia te ofrece algo más difícil: el descubrimiento de ti mismo.” García Terrés aprecia la grandeza austera y el azul profundo en el cielo de las Cícladas, pero también critica la fealdad de Heraclión. Describe una Grecia que, lejos de un ideal puro, es un mosaico cultural, un palimpsesto de voces que debaten entre ellas. Grecia 60 es única por su tema, su erudición, su sentimentalismo y la ligereza de su prosa poética. Lo que García Terrés dice sobre alguien más resume su propia crónica: “Los historiadores y arqueólogos […] hurgan entre los muertos y restituyen cadáveres. Corresponde al poeta el privilegio de rescatar de las sombras la vida permanente.”6

A mediados de los años sesenta, el secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores, dio a García Terrés el honor de volverse el primer embajador de México en Grecia. Así fue como este último se unió al puñado de escritores mexicanos que han incursionado en la diplomacia, junto con Jaime Torres Bodet, Rosario Castellanos o Sergio Pitol, por nombrar algunos.7 Y si, en su crónica nupcial, el escritor se había descubierto a sí mismo, en esta ocasión descubrió la verdadera Grecia, varada entre el Mediterráneo y los Balcanes: aquella que es tierra y mar, pero también una burocracia laberíntica; la isla que es apolínea cuando puede y dionisiaca cuando quiere; aquella que fue la cuna de la democracia, pero era entonces la antesala de una dictadura militar.

Reloj de Atenas es una obra imperdible de nuestras memorias diplomáticas, acaso también más compleja y madura que su predecesora. Su primera parte muestra a un escritor capaz de analizar –con precisión, curiosidad o sarcasmo– todo a su alrededor: desde la poesía griega moderna hasta el balance de poder en los Balcanes durante la Guerra Fría. En cambio, su segunda parte recuerda más a una novela de espías. Luego del golpe de Estado de 1967, una sombra cae sobre Grecia. García Terrés deja las reflexiones dispersas y empieza a documentar las atrocidades del régimen. En su clímax, el diplomático llega a su casa y nota que alguien se ha metido a robar y, posiblemente, a investigarlo.

Incluso en los momentos más difíciles, el escritor mexicano encontró consuelo en las letras. Uno de sus mejores amigos en Grecia fue el poeta, diplomático y ganador del Nobel Yorgos Seferis. Lo recibía en su casa “no como embajadores, sino como compañeros en las letras”. Con ayuda de Seferis, unos diccionarios y antologías, García Terrés dejó el legado de haber traducido a los poetas griegos modernos para el público mexicano. Fue el primer traductor en acercarnos a Konstantínos Kaváfis, pero también a Odysséas Elýtis, Ángelos Sikelianós, Andreas Embirikos y al propio Seferis. Al jugar con etimologías, se dice que un traductor es más bien un traidor (traditore) del lenguaje; en cambio, José Emilio Pacheco describe a su mentor como un “traedor”, quien recreó en sus versos los mundos que amaba y los compartió con nosotros, para que nunca más nos fueran ajenos.8 No por coincidencia, en la introducción a su antología de Yorgos Seferis, el escritor mexicano confiesa que, desde tiempo atrás, había querido hacer un traslado de Helena: el poema y la mujer.

La verdad es que García Terrés había llegado a Grecia en el momento equivocado, justo cuando la sociedad se desintegraba y la política llegaba a los peores extremos del siglo XX. Pero su timing también le dio oportunidades con las que otros solo podrían soñar. Al mes de haber llegado a Atenas, se enteró de que Ezra Pound estaba de pasada. Tiempo atrás habían intercambiado cartas, hasta que la correspondencia se detuvo sin explicación. Lo único que el escritor mexicano había oído es que Pound había sido desposeído al salir del sanatorio mental Saint Elizabeths, en Washington D. C. De inmediato, García Terrés aprovecha sus credenciales diplomáticas para contactarlo. Para su sorpresa, Pound aún recordaba su correspondencia, así que acordaron verse en su hotel. Desmejorado, el poeta había estado viajando por Europa, en compañía de su pareja Olga Rudge, para celebrar su cumpleaños ochenta y acudir al funeral de T. S. Eliot en Londres. Ambos escritores platicaron menos de una hora hasta que un Pound fantasmagórico se quedó sin palabras. Sin más, García Terrés lo acompañó a su habitación, y le deseó tranquilidad al despedirse:

–I do hope you have found peace.

–But what’s the use… if everybody else wants to fight? –respondió un Pound derrotado, mientras Olga lo ayudaba a dar unos pasos.9

Así pues, un episodio de 45 minutos se volvió una de las viñetas más insólitas y conmovedoras de nuestras crónicas diplomáticas. En alguna ocasión, García Terrés confesó que su meta como periodista cultural era reconciliar lo cotidiano con lo permanente. Lo mismo puede decirse de toda su vida y obra. Cuando de casualidad se evoca su legado, es siempre para repetir ciertas credenciales, mismas que he dejado para el final, pero sería un crimen obviar: fue uno de nuestros más grandes promotores culturales en el siglo XX. A los veinticuatro años ya era subdirector del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1953 se volvió director de Difusión Cultural en la UNAM y dirigió la Revista de la Universidad durante su época dorada, cuando sus páginas reunían a los más grandes escritores de Hispanoamérica (y en las que se publicó, por dar un ejemplo, el primer cuento de García Márquez en México). Era un escritor privado, pero también un hombre público, que creía en las instituciones culturales. Tenía fe en ellas y las mejores voces de su generación tenían fe en él. Todavía, en sus últimos años, continuó su vocación en el Fondo de Cultura Económica y la Biblioteca de México. No sin exagerar un poco, se ha comparado su labor como promotor cultural con la del mismísimo José Vasconcelos.10 Lo cierto es que solo la muerte logró que dejara de editar y promover el trabajo de otros.

En la Ciudadela se encuentra abierta al público la biblioteca personal de Jaime García Terrés. Está en buena compañía, entre las colecciones de Antonio Castro Leal, Alí Chumacero, Carlos Monsiváis y José Luis Martínez. Por un año, mientras escribía mi tesis de licenciatura, aquel lugar fue mi estudio. Encontré una comodidad singular en su mesa alargada, rodeado por sus colecciones de literatura inglesa, tomos de historia, diccionarios de griego moderno. Tiene perfecto sentido que un hombre que pasó toda su vida abriendo espacios culturales hoy dé su nombre a uno. Por nostalgia, regresé y me encontré con sus estantes a oscuras. Una bibliotecaria solitaria atendía el mostrador solo para pedir que uno visite cualquier otra colección, o que regrese después. “¿Hasta cuándo?”, pregunté. Me explicó que, por culpa de una descarga eléctrica, la colección personal de García Terrés –solo la suya– se quedó sin luz a inicios del 2024, hace tres meses. Para colmo, los responsables calculan otros seis antes de solucionar el tema. Apenas salí, me tropecé con un manojo de cables enredados sobre una losa desprendida. A cien años de su natalicio, Jaime García Terrés sigue en las sombras. Ojalá, cuando por fin regrese la luz, algunos se pregunten quién fue aquel hombre, pensativo y formal, cuyos retratos adornan aquellas silenciosas paredes. ~

- José Emilio Pacheco, “El décimo piso”, La Gaceta, FCE, 2006, núm. 429, p. 4. ↩︎

- Jaime García Terrés, “Introducción a mi curriculum vitae”, en Iconografía, Ciudad de México, FCE/El Colegio Nacional/UNAM, 2003, p. 85. ↩︎

- Carta de Octavio Paz a Jaime García Terrés, en Rafael Vargas (comp.), El tráfago del mundo. Cartas de Octavio Paz a Jaime García Terrés, 1952-1986, CiudaddeMéxico, FCE, 2017, pp. 84-85. ↩︎

- Jaime García Terrés, Reloj de Atenas, en Obras, t. 2: El teatro de los acontecimientos, Ciudad de México, El Colegio Nacional/FCE, 1997, p. 322. ↩︎

- Jaime García Terrés, “Plegaria por la vejez”, en Obras, t. 1: Las manchas del sol. Poesía, 1953-1994, Ciudad de México, FCE, 1995, p. 377. ↩︎

- Jaime García Terrés, Grecia 60. Poesía y verdad, en Obras, t. 2: El teatro de los acontecimientos, Ciudad de México, El Colegio Nacional/FCE, 1997, p. 51. ↩︎

- Cancillería ha dedicado un proyecto único al respecto, precioso por su calidad y dedicación al tratar elegantemente lo que acaso es un interés de nicho. Hablo de la colección Escritores en la diplomacia mexicana, cuyo segundo tomo tiene un artículo dedicado a Jaime García Terrés. ↩︎

- José Emilio Pacheco, “Jaime García Terrés y el teatro de los acontecimientos”, en Iconografía, Ciudad de México, FCE/El Colegio Nacional/UNAM, 2003, p. 14. ↩︎

- Jaime García Terrés, “Ezra Pound en Atenas”, en Obras, t. 2: El teatro de los acontecimientos, Ciudad de México, El Colegio Nacional/FCE, 1997, pp. 641-646. ↩︎

- Christopher Domínguez Michael, “Jaime García Terrés y la cultura liberal”, Letras Libres, junio de 2004. ↩︎