Antonio López entregó el cuadro de la familia del rey Juan Carlos meses después de que este abdicara, al comienzo del verano de 2014. La obra se inició en 1994 y sufrió algunas modificaciones importantes. Para empezar, ya no podía llamarse Retrato de la familia real, porque tras la sucesión y proclamación de Felipe VI la familia real era otra. Pero el verdadero problema no era nominal: la infanta Cristina pasó de estar situada al lado de su hermano a un lugar más distante, más a la izquierda de la escenografía. El ya monarca Felipe VI, además, fue desplazado, con las manos entrelazadas, hacia doña Sofía. El pintor manchego, quizá precipitadamente, decidió así reflejar más claramente la situación de una familia destruida por el encadenamiento de unos escándalos que estaban afectando a las relaciones más personales e íntimas de sus miembros.

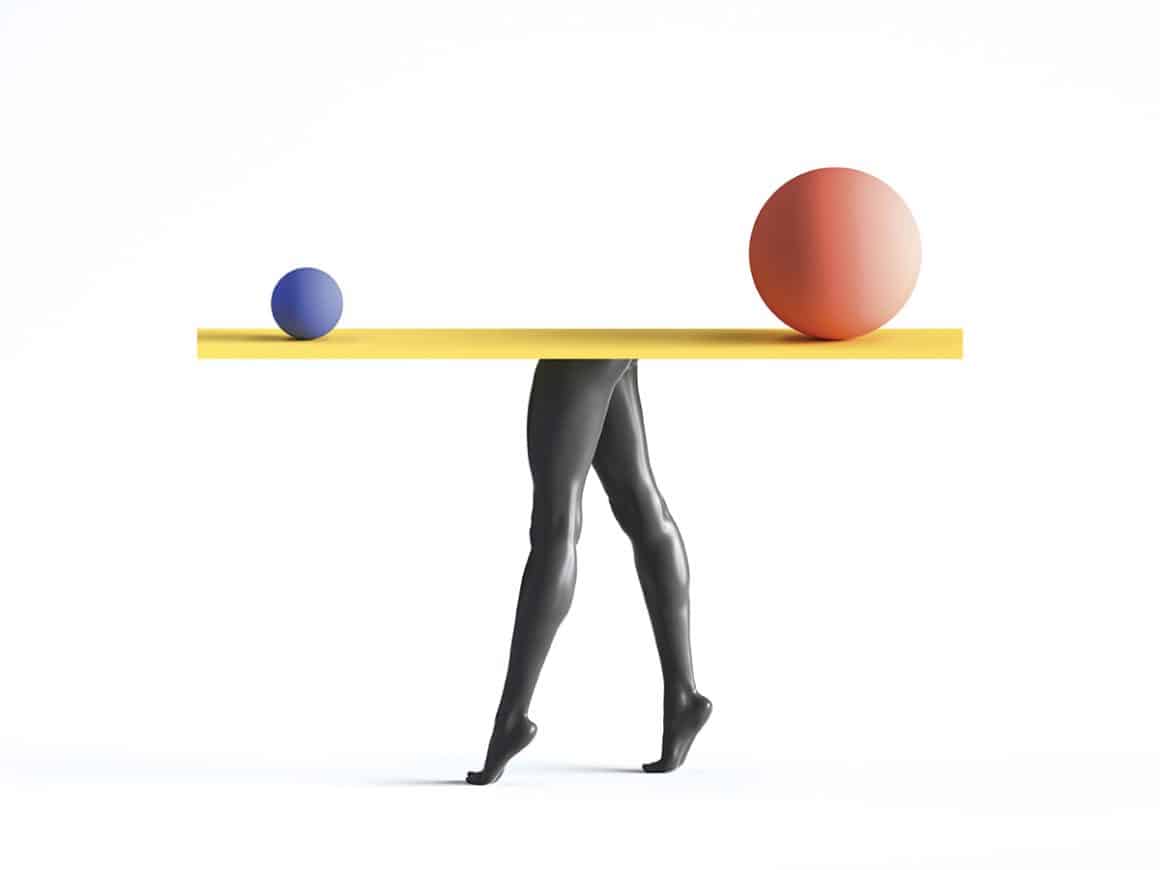

Las definiciones del arte hiperrealista casi siempre aluden al término simulación. Pero es importante tener en cuenta que dicha corriente nace, precisamente, para superar las insuficiencias de la fotografía para reflejar la realidad y volver a dar protagonismo al espectador y al propio artista. Porque al igual que el mapa de los cartógrafos del famoso cuento de Borges (“Del rigor en la ciencia”), que terminaba superponiéndose al territorio que trataba de referenciar, una obra hiperrealista permite simular con gran precisión escenas más o menos banales de la vida, pero introduciendo la perspectiva, en este caso, del propio pintor. El cuadro de Antonio López, encargado por Patrimonio Nacional por la cifra de trescientos mil euros, se encuentra expuesto al público en la sala de Alabarderos del Palacio Real, uno de los salones públicos donde se instala el belén napolitano de Navidad. Allí los ciudadanos pueden contemplar un trozo de los felices años noventa en los que la Corona gozaba del favor político y mediático.

La simulación es la culminación del concepto de simulacro. El simulacro fue desarrollado por Jean Baudrillard a finales de los setenta para tratar de superar las insuficiencias de unas categorías marxistas que, sin negar la existencia de la realidad, abordaban el tema de la falsa conciencia: alienación, cosificación y reificación. Cómo olvidar al aristócrata del espíritu –un albatros, le llamaba Hermann Heller– George Lukács. El caso es que en La agonía del poder (Círculo de Bellas Artes, 2021), el filósofo francés va más allá del simulacro y plantea cómo la dominación tradicional ha sido reemplazada por una hegemonía sistémica en la que la especulación sustituye al valor económico, la demoscopia a la representación política y la realidad virtual de las redes a la información. La simulación, por lo tanto, sería una especie de tertium genus entre lo real y lo falso, una situación novedosa en la que el mundo es creado artificialmente.

Aunque se ignore, la simulación es una noción con más raigambre en el derecho que en la política. En el marco del derecho privado, del negocio entre particulares, ha sido habitual hablar de simulación relativa y absoluta. En la simulación relativa las partes dejan entrever una apariencia externa distinta al contrato o negocio jurídico que efectivamente realizan. Un ejemplo sería fingir haber realizado una compraventa cuando realmente se efectuó una donación. En la simulación absoluta se realiza un acto jurídico que nada tiene de real, es decir, que no encubre ninguna otra operación ni negocio contractual: por ejemplo, un matrimonio sin voluntad real y efectiva de contraerlo. Las simulaciones jurídicas siempre viven al borde del fraude de ley, figura prevista en el Código Civil para impedir la vulneración de una norma al amparo de otras disposiciones legales. Sea como fuere, tanto las simulaciones como los fraudes de ley serían categorías ajenas al derecho público, básicamente porque esta disciplina no tendría carácter contractual y las normas serían producidas de forma unilateral por las instituciones para ser aplicadas a los ciudadanos sin posibilidad de negociación o resistencia más allá de la insumisión u objeción de conciencia.

No estoy seguro, sin embargo, de que la simulación no sea útil para entender fenómenos que orbitan, por ejemplo, alrededor del derecho constitucional. Muchas de las operaciones jurídicas que la Generalidad realizó en el marco del procés, incardinadas en lo que Daniel Gascón ha llamado golpe posmoderno, pertenecen al reino de la simulación relativa. Las consultas independentistas –al menos la de noviembre de 2014– fueron artilugios normativos que simulaban pretensiones demoscópicas –cifrar la opinión de los catalanes– pero ocultaban verdaderos referéndums decisorios de autodeterminación. El Tribunal Constitucional, en jurisprudencia consolidada desde la primera ley de consultas de Ibarretxe (año 2008), viene explicando con claridad que el nomen iuris de las instituciones no altera su auténtica naturaleza. Y es que el nacionalismo periférico ha entendido perfectamente que la batalla de la legitimidad se juega en el terreno del lenguaje simulado y de lo que los psicólogos políticos llaman norma perversa.

Pero volvamos a la monarquía parlamentaria. Volvamos al rey, en realidad, auténtico órgano constitucional. Juan Carlos I, nos ha explicado con su habitual maestría Eloy García, fue un monarca simulador. Lo fue después del 23f y lo pretendió seguir siendo después de la abdicación cuando se atribuyó a sí mismo, en virtud del artículo 62 f) de la Constitución, el título de rey honorífico y un tratamiento de majestad. No siempre fue así. Tras la muerte de Franco, el rey entendió que la legitimidad del poder en España ya no provenía de la política, sino de la sociedad. Es bien conocido que la élite política, mayormente, desconfiaba o despreciaba primero al príncipe y luego al jefe del Estado. “Juan Carlos el breve”, decía alguna izquierda. Sin embargo, la ciudadanía había aceptado la monarquía parlamentaria como un mal menor, como una forma de gobierno accidental y sobrevenida que servía para estabilizar lo que Luhmann ya denominaba en aquel tiempo como la lógica de los sistemas.

Las leyes orgánicas franquistas y la Ley para la Reforma Política situaron al rey en España en una posición parecida a la de un monarca constitucional decimonónico. Juan Carlos I formó un tándem con Adolfo Suárez para pilotar la Transición e ir preparando el terreno para la llegada de la democracia. Como fue un monarca asentado en la sociedad, usó para ello el medio contemporáneo más efectivo para gobernar el tempus político: la comunicación. Juan Carlos I fue, ante todo, un rey comunicador, como se demostró en la forma en que manejó el golpe de Estado de 1981. Su mensaje a la población en un momento de tensión, desorientación y secuestro institucional tuvo un efecto demoledor para los apoyos partidistas y militares que pudiera tener la asonada. Lamentablemente, tras el golpe llegó el momento museístico de la democracia española y el rey, en consonancia con ese momento, decidió convertirse en un jefe del Estado protocolario y puramente simbólico, haciendo dejación de sus funciones constitucionales.

Recordemos la tesis al respecto: el rey, en una monarquía parlamentaria, tiene una función meramente decorativa. Eso es lo que suele seguir enseñándose en los manuales y clases de derecho constitucional. Las tareas formales del monarca en una democracia como la española aparecen como actos debidos sujetos a refrendo del órgano decisor: el presidente del gobierno, los ministros o la presidencia del Congreso de los Diputados. Pero sin acudir a los argumentos historicistas, me parece que un jefe del Estado en una democracia moderna, sea monárquico o republicano, tiene unas tareas de fondo relevantes para sistemas políticos tendentes a crear vacíos de poder, como es el español: tiene que ejemplarizar como primer funcionario del Estado, tiene que ayudar a esclarecer y concretar los principales retos de la comunidad política y, por último, debe ayudar a proteger de la fortuna (Maquiavelo) a la democracia. Todo ello sin salirse de las competencias que le atribuye la Constitución: fuera de situaciones verdaderamente excepcionales, el rey no ejerce ningún “poder de reserva”.

Juan Carlos I, con su actitud simulativa y elusiva, ayudó a consolidar un escenario despolitizado que aún seguimos padeciendo. Por supuesto, no fue el único responsable. Pero quizá sí el más representativo. Porque al apuntalar una posición pública hiperreal y ceremonial, pudo dedicarse a sus lucrativos asuntos privados con el blindaje de los medios. Esta conducta fue imitada por muchos de los individuos que se movían entre las fuerzas activas de la sociedad española, que vieron en la vida económica un atractivo que compensaba el olvido y el abandono de una acción política en la que además pronto descubrieron que se podía influir fácilmente por medios espurios. Ello determinó una suerte de selección natural que poco a poco llevó a las mejores cabezas a servir profesionalmente a favor de los intereses privados y que dejó en manos de los menos cualificados la vida pública. La política se convirtió no solo en una actividad profesional reservada a grupos cerrados, sino también en un refugio de los menos preparados.

Por lo tanto, cuando ahora nos quejamos amargamente de nuestra clase política, debemos echar la vista atrás y considerar el momento en el que se produce la conversión de España en una democracia simulativa, al modo que la describe Ingolfur Blühdorn (La democracia simulativa, Temis, 2020). Este tipo de democracias, condicionadas por las nuevas tecnologías y la revolución digital, todavía se elevan sobre viejos vestigios de lo real que subsisten esparcidos en una especie de desierto político. Fueron esos vestigios a los que se agarró el propio rey Juan Carlos en 2014 para retornar del mundo simulado y abdicar con el objeto de salvar al sistema constitucional de un proceso de disolución que recordaba a las proféticas palabras de Baudrillard en el ya citado La agonía del poder: “el sistema ya no está regulado ni por la representación, ni por su propio concepto, ni por su propia imagen y, así, sucumbe a la tentación final y se precipita por su propio pie más allá de su fin, sometiéndose a la inexorable ley de la tendencia decreciente de la tasa de realidad”.

Lo cuenta muy bien José Antonio Zarzalejos en Felipe VI. Un rey en la adversidad (Planeta, 2021): los sociólogos que trabajaban para Zarzuela advirtieron de la profunda deslegitimación popular que sufrían la Corona y el propio sistema constitucional como consecuencia de los casos de corrupción, la crisis económica y los escándalos de un monarca que ya no podía esconderse tras ningún pacto de silencio. Se le había perdido el respeto y, lo más importante, se había perdido la oportunidad de llevar a cabo una abdicación con el viento más favorable. Desde que fue proclamado rey, Felipe VI ha tratado en todo momento, por el contrario, alejarse del juego simulativo de su padre: su chance política pasaba por evitar cualquier aroma de “juancarlismo” borbónico, procurando identificarse siempre con el concepto de un “monarca republicano”, es decir, con una idea democrática que no distingue entre fondo y forma y que encuentra sus fuentes en la Constitución y en la propia institucionalidad de la Corona. Todos los comportamientos del nuevo rey han ido dirigidos a presentarse como un hombre sin ornato, obligado a cumplir el papel democrático estipulado en la Norma Fundamental. Tanto en su vida pública como privada.

En este último ámbito las regulaciones formales e informales –códigos de conducta– del monarca han ido dirigidas a conjurar todos los comportamientos que cuestionaban interna o externamente la probidad de los miembros de la familia, llegando a desligar financiera y protocolariamente a su padre y a sus hermanas de la Casa Real. En lo relativo a sus funciones constitucionales, Felipe VI arriesgó mucho a corto plazo con su discurso el 3 de octubre de 2017 frente a una propuesta, la independentista, que no buscaba tanto la insurrección como una implosión democrática de España en su conjunto (dos repúblicas al precio de una). El jefe del Estado también abordó con escrupulosidad y un inteligente distanciamiento la llegada del multipartidismo y las legislaturas fallidas que lo siguieron, dejando a los partidos la iniciativa, la negociación y el acuerdo para investir al presidente del gobierno de acuerdo al artículo 99 de la Constitución. Felipe VI actuó con una neutralidad activa, alentando el consenso desde fuera y sorteando las trampas que acechaban a cada instante en la dura lucha por el poder.

Termino. En el salón de plenos del Tribunal Constitucional, junto a los cuadros de Manuel García-Pelayo y Francisco Tomás y Valiente, cuelga un retrato de Felipe VI realizado por el pintor gaditano Hernán Cortés (que también ha pintado, por ejemplo, el magnífico Políptico de los ponentes constitucionales para el Congreso). El rey aparece en una silla tapizada, vestido de civil, con gesto reflexivo y junto a un ejemplar cerrado de la Constitución de 1978 sobre una repisa marmórea. A solas con la Constitución, podría titularse el cuadro. No hay lugar para la simulación: el futuro de la Corona –y en gran medida de la democracia que conocemos– dependerá de un equilibrio realista y auténtico entre la persona y la institución. El tiempo que devora a quienes no saben dominarse (o dominarlo) será el único juez en condiciones para saber si el rey ha instituido o no el futuro. ~