–Esta brújula va a perdernos –exclamó el Almirante–.

Esta brújula apunta al Sur.

–Lo mismo nos da, señor –replicó el piloto–,

con tal de que marque un rumbo fijo.

Viajes de Tadeo Robinsón, explorador del Polo (1856)

La gente se ha congregado alrededor del monasterio de Nuestra Señora Santa María de la Victoria, en el barrio de Triana, en Sevilla, a la vera del río Guadalquivir. Los curiosos vienen a ver con sus propios ojos la procesión más espeluznante que se pueda imaginar, la ciudad entera se volcó a la calle, y hasta los enfermos y los cojos, incluso los ciegos, han abandonado sus aposentos. Dieciocho hombres caminan en fila india con antorchas en la mano, macilentos, sedientos, en trajes de dolor, las encías estalladas y los labios triturados, las camisetas ensopadas de agua salada y los brazos flacos como cuerdas, la piel chamuscada, la cabellera devastada, el cuerpo todo encostrado de mugre seca y apestando a alcantarilla. Su llegada se anuncia desde lejos por una poderosa oleada de hedor a muerto, perceptible a leguas de distancia. Todos van descalzos y arrastran los pies como patos; están allí para cumplir una promesa. Si la Virgen los guiaba con mano suave en el viaje de retorno, suplicaron con las manos entrelazadas al cielo en los peores momentos de la travesía, irían a rendirle tributo en su iglesia, arrodillándose frente a ella.

Esos dieciocho costales de huesos acaparan las miradas de los vecinos no solo por su deplorable aspecto sino también porque de boca en boca ya se ha esparcido la noticia de la hazaña, primero en susurros y luego a voz en cuello. Aquella tarde hirviente de septiembre de 1522 no hay ninguna alma resguardándose del calor en el interior fresco de las casas encaladas, las aceras están saturadas de muchachos que hacen bocina con las manos, gritando la buena nueva: la ciudad ya lo sabe, ya sabe que ese hatajo de marineros le ha dado la vuelta al mundo, lo ha circunnavegado: echando siempre “de levante a poniente”, como anota el cronista de aquella imponente gesta, un natural de Vicenza que no era marinero ni desempeñaba ninguna profesión remotamente parecida, solamente un lector voraz sin ninguna experiencia en el mar. Su nombre: Antonio Pigafetta. Su oficio: loco.

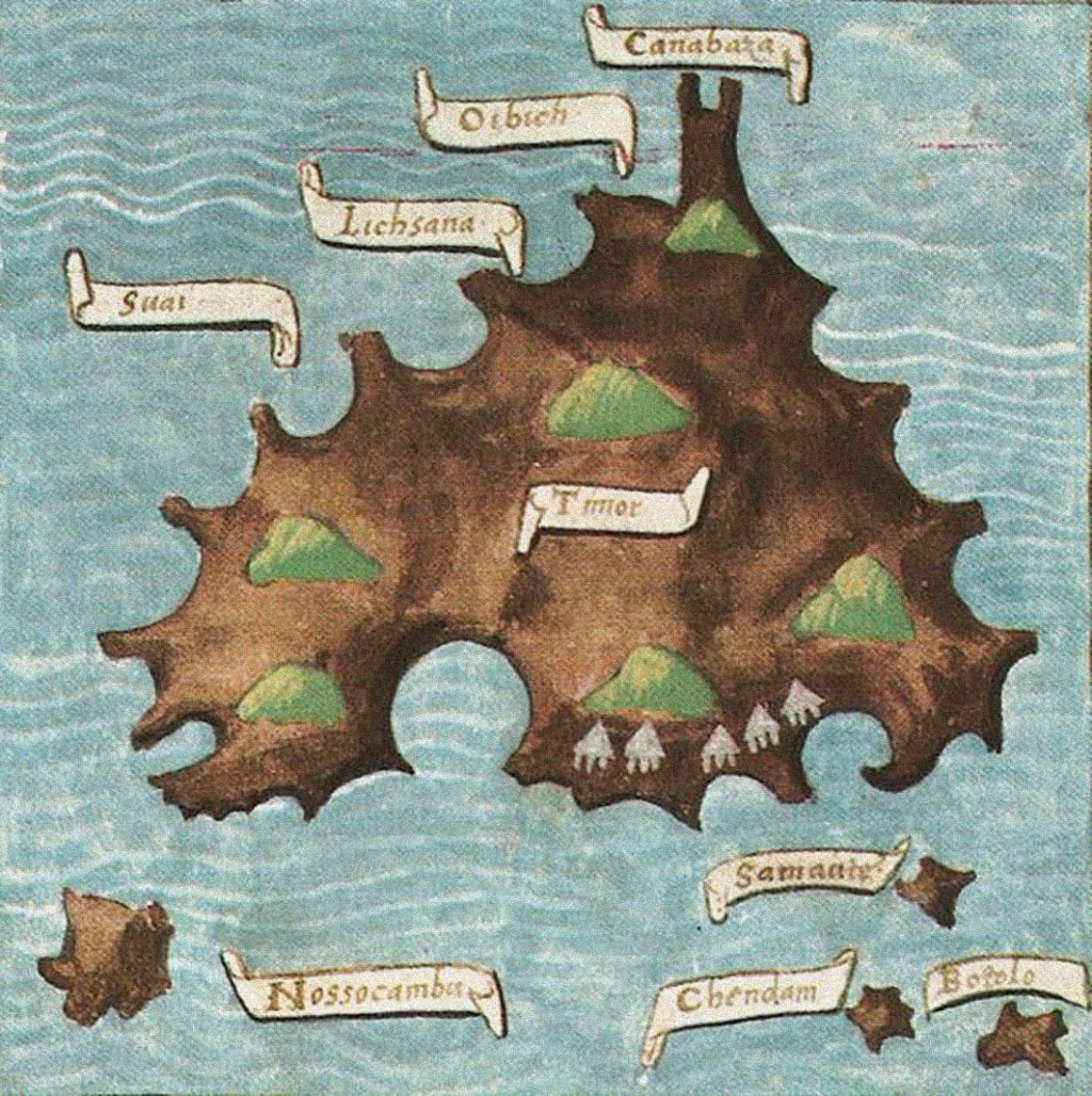

El caballero Antonio Pigafetta, nacido a finales del año 1492 o a principios del siguiente, hacía parte de los doscientos cincuenta y tantos hombres –las mujeres estaban prohibidas a bordo por decreto real– que en cuatro naos y una carabela zarparon del puerto de Sevilla el 10 de agosto de 1519, en medio del estruendo de las bombardas y una algarabía descomunal. La expedición la comandaba el portugués Fernando de Magallanes y el propósito inicial no era darle la vuelta al mundo sino llegar a las codiciadas y remotas islas de las especias –las islas del Maluco–, y probar, de paso, que se encontraban del lado español de la Tierra. El mundo, que se sabía redondo desde los tiempos felices de los geómetras de Tales cuyos cálculos, a diferencia de lo que nos enseñaron en la escuela, la Iglesia católica aceptó con agrado desde el siglo VIII, ese mundo redondo había sido divido en dos como una naranja rebanada por la mitad, tras un largo y frenético pleito geopolítico. Los sucesivos papas no habían logrado ponerse de acuerdo en qué le pertenecía a quién: el santo padre Calixto III le otorgó, en la bula Inter caetera, expedida en 1456, derechos de navegación a la corona portuguesa usque ad Indos, “hasta la India”; pero más tarde, con las noticias traídas por Cristóbal Colón, un papa español, Alejandro VI, les concedió a los Reyes Católicos total libertad para navegar versus Indiam, es decir, “hacia la India”. Esta disputa lingüística de varios capítulos –las célebres bulas alejandrinas– culminó en una victoria legal de Castilla, que no sin razón molestó al rey de Portugal. Pero este no dio su brazo a torcer y, de bruces en la lona, se reincorporó y con embajadores astutos logró sentar a Castilla a la mesa, a negociar. El litigio geográfico se zanjó con el Tratado de Tordesillas, firmado por las dos casas de la península el 7 de junio de 1494, el cual definía una “raya o línea derecha de polo a polo, conviene a saber de polo ártico a polo antártico, que es de norte a sur”. Como es apenas lógico, ese meridiano, situado a trescientas setenta leguas de las islas de Cabo Verde hacia la parte del poniente por grados, tenía su corolario, un antimeridiano que cortaba la pelota por su otra cara. Dios había creado el mundo en seis días; mucho más rápidos, los castellanos y los portugueses se lo repartieron en uno solo, con un documento.

De manera pacífica aunque leguleya a más no poder, dos de los imperios más poderosos eludieron una casi inminente conflagración. No era un asunto de menor cuantía, pues se trataba de los derechos de dominio sobre el mundo. Por mucho menos que eso, reyes y emperadores, príncipes y señores feudales, más propensos a la pólvora que a la pluma, han empujado a sus pueblos a molerse a lanzazos en el campo de batalla.

La carrera por apoderarse del mar se daba tanto en el plano de la diplomacia y de la política como en el de la cartografía, permeada constantemente por intereses diplomáticos y políticos. Ya por entonces algunos de los mapas que circulaban por Europa sugerían la existencia de un estrecho oculto que conectaba al mar Océano (el Atlántico) con el mar del Sur (el Pacífico), vislumbrado desde las montañas selváticas del Darién en 1513 por el adelantado Vasco Núñez de Balboa. Sin embargo, los mapas no coincidían en los aspectos elementales, ni en dimensiones ni en estructura, y en realidad eran radicalmente diferentes entre ellos. Unos apostaban por que América era una desmesurada isla cuyo contorno faltaba completar, y otros se inclinaban, colombinamente, por la visión de que el Nuevo Mundo era la cola alargada de Asia. “El mundo era muy difícil de dibujar porque era muy difícil de entender”, señala la ensayista Isabel Soler en Magallanes & Co.

Con dos largos viajes a Oriente a cuestas y convencido hasta el tuétano de la existencia del estrecho, pero sabiéndose en inferioridad de condiciones frente a otros robustos y diestros pilotos mimados por el rey de Portugal Manuel I el Afortunado –un monarca impetuoso volcado al mar, cortado con la misma tijera que su legendario pariente Enrique el Navegante–, Magallanes decidió cruzar la frontera, abjurar de su nacionalidad portuguesa y ofrecerle sus disparates náuticos a la corona castellana, que aceptó sufragar parcialmente los gastos de la expedición. Al joven e inexperto Carlos I –hijo de Felipe de Habsburgo, el rey hermoso, y Juana de Castilla, la reina loca–, el futuro y sonado Carlos V del Sacro Imperio, no obstante saber poco o nada acerca de astrolabios y brújulas y ballestillas, le sonaron muy bien esas perfumadas historias de clavo y nuez moscada y jengibre y canela y ámbar, sustancias aromáticas que enloquecían de placer a los comensales europeos y que, según el charlatán genial de Magallanes, aportarían monedas de plata a raudales. Tras muchos descalabros burocráticos y no pocas desavenencias entre los áulicos de Carlos y el capitán general, considerado un traidor a su patria, y visto con suspicacia por los expertos castellanos, y vigilado por los ojos avizores de espías y centinelas, por fin la Armada de las Molucas levó anclas y largó velas con el objetivo de certificar que las islas de ensueño en efecto flotaban en la porción española del mundo.

Casi se puede seguir día a día, hora por hora, la ruta seguida por la flota. Es uno de los viajes por mar mejor documentados: varias crónicas, multitud de documentos e inventarios, cartas de relación, escritos en diversas lenguas: porque la tripulación era como un festival babélico, griegos, franceses, portugueses, españoles, italianos, ingleses y, por supuesto, el sobresaliente Antonio Pigafetta. Entre todo ese alud de hojas garabateadas, el librito que escribió Pigafetta –librito porque no sobrepasa las ciento veinte páginas, y porque así lo llama el autor, con excelente ironía: “este librito mío”– constituye, sin duda, lo mejor que dejó esa hazaña en el papel. Este aristócrata culto y audaz quería experimentar por él mismo “las extraordinarias cosas que había en el mar Océano”, y soñaba con ingresar a la posteridad en virtud de su coraje, y dejó consignados en un diario todos los padecimientos del largo viaje, acompañados de ilustraciones firmadas por él mismo. Al volver a casa, le ofreció al rey Carlos “no oro ni plata, sino algo que sería más apreciado por tal señor”, pero don Carlos hizo gala de un pésimo olfato y rechazó el obsequio. Años después, consiguió a quien dedicarle su librito, conocido desde entonces como La relación de Pigafetta, que ya era otro librito: el primero, el que les ofreció a los Austria, lo despedazó el tiempo, así que las páginas que nos han llegado fueron escritas por Pigafetta a partir de sus recuerdos, y no es lo que él, juicioso, aplicado, escribía a bordo, sino lo que años después, poco antes de cumplirse una década del viaje, con la distancia y en la madurez intelectual, en un mundo ya redondo y abarcable, su gastada memoria todavía era capaz de arponear y rescatar.

Quizás esa es la razón principal de su encanto. Como Homero, que escribe sobre el sitio a Troya varios siglos después de ocurrido, Pigafetta, hábil narrador, escatima los detalles que, al momento de la publicación, ya han sido dichos y redichos, como la fama ya por entonces continental –aunque un tanto inmerecida– de Elcano, y más bien aprovecha para poner la presión en los aspectos más dramáticos y fértiles de la narración, que se convierte en una crónica fascinante y rigurosa, prodigiosamente bien hilada. Pigafetta no oculta la devoción –un amor aquíleo, para seguir con Homero– que profesa por su capitán general Fernando de Magallanes. Es cierto que a veces puede llegar a ser fastidioso y empalagoso; muchos críticos han visto en eso su mayor defecto. De hecho, su admiración lusa es tan fuerte que no nombra, en el dilatado centenar de páginas, al vasco Juan Sebastián Elcano, encargado de timonear la nave solitaria que llegó en harapos a Sevilla tras la muerte de Magallanes.

Por boca de otros cronistas menos adictos a Magallanes sabemos que este era un hombre de pocas palabras y temperamento iracundo. No hacía falta gran cosa para enfurecerlo, aunque razones no le faltaban para estar precavido y a la defensiva, pues la convivencia no era fácil en un espacio restringido en el que apenas cabían los cuerpos. Se respiraba un agobiante aire de conspiración y, desde el instante primero en que los barcos saborearon agua salada, proliferaron las rencillas patrióticas entre el capitán general y los representantes castellanos del rey. Pero ese aspecto suspicaz de su personalidad apenas si se asoma en el relato de Pigafetta, que además decide omitir –por ejemplo– la condena a muerte proferida por Magallanes contra un maestre acusado de cometer el “pecado nefando”, tan repudiado como practicado en las sentinas de los barcos, o los brutales y crueles castigos que les impuso a los amotinados: uno de ellos, Gaspar de Quesada, murió a manos de su criado, a quien Magallanes puso a elegir entre ser decapitado junto a su señor o permanecer en vida degollándolo a él, a Quesada. El criado optó por salvar su pellejo y el cuerpo de Quesada fue descuartizado y exhibido públicamente. Nada de eso, sin embargo, aparece en la crónica de Pigafetta, que no se desgasta en las refriegas propias de cualquier viaje marítimo, y exime así a su capitán general de su despótico gobierno. Prefiere detenerse morosamente en la descripción de “unos peces grandes que se llaman tiburones y si se encuentran algún hombre en el mar se lo comen”, de los caníbales “hombres y mujeres [que] tienen el mismo aspecto que nosotros”, o en el bosquejo de unos “gatos maimones parecidos a los leones, pero amarillos, que son bellísimos”, que en realidad no eran gatos sino tamarinos, unos pequeños primates con pelo esponjado parecido al de la melena leonina.

A las pocas semanas de deslizarse por el Atlántico, ciñendo el litoral brasileño, el ambiente se encrespó y las relaciones entre los altos mandos se estancaron: la tripulación, constituida en su mayoría por españoles, no estaba acostumbrada a viajes tan largos –los del almirante Colón habían durado apenas un mes, por mucho–, salvo los portugueses, duchos ellos sí en vivir más de medio año embutidos en grandes barcos durante los peregrinajes a la India de Vasco da Gama. La vastedad del mar era aterradora y su paisaje desértico y su ausencia de límites infundían miedo. Era inconmensurable, como en el Eclesiastés: “Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena.” Pigafetta no se deja amilanar por los salvajes temporales ni por los presagios de una inminente hambruna, y se entrega a una labor mucho más importante: recopilar las palabras de los nativos que encuentra. Se sienta frente a ellos, les señala objetos o extremidades del cuerpo con el dedo índice o bien hace muecas para que su entrevistado le diga cómo se dice tal cosa o tal otra en su lengua originaria. Es algo común en Pigafetta en esos tres años de errancia. Ese primer léxico de los habitantes del Verzín –breve, de apenas ocho términos tupís, mientras que más adelante incluirá glosarios de varias decenas de palabras e ideas– comprende vocablos como “peine”, “tijeras” o “anzuelo”, y un concepto más complejo, “bueno, más que bueno”, que tradujo de la expresión tum maragathum.

Con los oficiales españoles al borde de la rebelión, Magallanes espoleó la embarcación, impulsado por brisas favorables, y avanzó notablemente en dirección sur hasta el inmenso y grueso estuario del Río de la Plata, que muchos confundieron con el anhelado estrecho. Rápidamente cayeron en la cuenta de su error, y un grumete además cayó al agua, arrogándose el dudoso privilegio de ser el primer muerto del paseo. Volvió a escucharse ruido de sables y, tras unos titubeos, el capitán general aplacó de nuevo cualquier intentona de golpe y ordenó en su ya proverbial tono autoritario que siguieran echando hacia abajo. Empieza la gesta grande e irrepetible porque, desde entonces y hasta atracar en las islas microscópicas del Pacífico, lo que sucede un año después, Magallanes y compañía navegan en aguas vírgenes y desconocidas –para los europeos, por supuesto–, por donde sopla sin piedad un viento que alcanza los cien kilómetros por hora y desgarra la piel como gajos de una mandarina. Envueltos en ese clima inhóspito, los barcos escoran sin control, la quilla se ondula como si fuera de goma, y el espanto de la vuelta de campana les pende sobre el mástil.

A pesar del frío, a pesar de que los días allá en el fin del mundo tienen a lo sumo cinco horas de luz y las noches son tan oscuras que lo mismo da tener los ojos cerrados que abiertos, el caballero Pigafetta está siempre atento, alegre, “pluma en mano”, tratando de nombrar lo innombrable. Ante el desafío terrible, engendra una lengua bífida que se nutre de lo que trae en su cabeza, de su cultura y de sus lecturas, y de lo que sus ojos y sus sentidos perciben. El resultado es una escritura fresca y arriesgada, plagada de giros inesperados. Pigafetta se detiene estupefacto ante una bahía atestada de patos que “no vuelan y se alimentan de peces” y cuyo pico es “como el de los cuervos”. Ya con marcados síntomas de desnutrición, la tripulación se arremanga y el festín de pesca empieza. En una hora han llenado las cinco naves. Son tantos los patos que retozan en la orilla que el nombre lo compone Pigafetta sin mayor dificultad: Bahía de los Patos. Pero no eran patos: eran pingüinos. Unos párrafos después, al hablar de los lobos marinos, apunta que son “gordos como terneras” y tienen “las orejas pequeñas y redondas y los dientes largos”. Y remata con una ocurrencia genial que sintetiza la belleza siniestra del pesado lobo marino: “serían muy temibles si pudieran correr”. Pigafetta no precisa diez palabras para transmitir algo que tranquilamente puede decir en seis.

El 21 de octubre de 1520, con las fuerzas menguadas y un naufragio encima, la flota arriba a un cabo rodeado de altísimas montañas nevadas que llaman cabo de las Once Mil Vírgenes, porque aquel día estaba consagrado a ellas. Se internaban, de manera instintiva, en el estrecho deseado. Durante 39 días navegaron a tientas, con los nervios de punta, estrellándose contra las paredes de piedra, con los gavieros trepados en los palos y la madera carcomida por los aulladores, unas temibles ráfagas de viento que sobrepasan los ciento cincuenta kilómetros por hora. Las jornadas eran intolerables, pero al hilo de casi cuarenta días el canal patagónico los escupió de nuevo a un balde de agua salada: “Creo que en todo el mundo no existe un estrecho mejor y más bello que este”, dice Pigafetta, exultante. Y allí estaba Magallanes, enfundado en sus zaragüelles, con sus ojos cansados, su frente arrugada, frente a lo nunca antes visto. Su estrecho, considerado innavegable por futuras generaciones de marineros, un cementerio marino: el estrecho de Magallanes, que parte la tierra como una herida lenta y triste, una serpiente de quinientos kilómetros de largo que duerme justo debajo de las Nubes de Magallanes, las dos galaxias más próximas a la nuestra.

Es enternecedor imaginar la escena de Pigafetta y Magallanes, con los ojos encharcados, porque, si tomamos por cierto lo narrado por el vicentino, los hombres que le dieron la vuelta al mundo eran de lágrima fácil; es enternecedora la imagen, digo, del curioso y feliz Pigafetta junto con el gruñón y ojeroso Magallanes, adormilados por un minucioso silencio, en el pórtico de la llanura quieta del Pacífico, con la mirada levantada al cielo: “Se ven muchas estrellas pequeñas tan juntas que parecen dos nubes, muy cerca la una de la otra y un poco borrosas.” Pigafetta, sin saberlo, también describe la ruta de las estrellas.

A la salida del tobogán de piedra que conecta los dos tapetes azules, el miércoles 28 de noviembre de 1520, la tripulación se encontró con unas aguas pavorosamente calmadas y un viento anémico. El mar del Sur cambió de nombre por la voluntad de Magallanes, que lo rebautizó océano Pacífico. Esta inmensa laguna –que recubre un tercio de la corteza terrestre– les aplicó a sus intrusos un aperitivo cruel: el escorbuto –causado por una carencia brutal de vitamina C–, porque, a los pocos días de comenzar a navegarla, la peste de mar, como se le conocía en las tabernas de los pescadores, se desperezó y abrió fuego a discreción: uno a uno iban cayendo los hombres, podridos por dentro, con las encías hinchadas y sanguinolentas que estorbaban para masticar, con apenas dos o tres dientes colgantes, y pálidos, raquíticos como anguilas. La epidemia aniquiló a casi una veintena de marineros, que morían asfixiados con los pulmones desinflados y secos. En el ombligo del Pacífico, sin nada que pescar en mar abierto, los tripulantes estaban tan aporreados por el hambre que acudieron a bajar las pieles de buey enrolladas al palo mayor que impedían que se dañaran las jarcias, las sumergían cuatro o cinco días en el mar para ablandarlas, las asaban y se las comían. Aparte de eso, la dieta consistía en otros dos alimentos: el aserrín de las maderas y las cuatro o cinco ratas que aún merodeaban por el alcázar y que se vendían “a medio ducado cada una”. No tenemos noticia de que Pigafetta haya degustado carne ratuna.

Fueron ciento cinco días de navegación a ciegas, orientada por el corazón experto de Magallanes, que probó una vez más tener la sangre salada. Dieciocho mil kilómetros recorridos sin escala a través de “este mar sin límites” infestado de tiburones, tironeados ligeramente por los gentiles alisios, hasta que el 16 de marzo de 1521 divisaron las islas más septentrionales de la Micronesia, que llamaron de los Ladrones por los insolentes desfalcos de que fueron víctimas. Rebotando de isla en isla, en ese ancho y pecoso archipiélago del Pacífico –las Filipinas, por ejemplo, engloban 7,641 islas–, a Magallanes, que hasta el momento se ha mostrado tímido en materia religiosa, lo acomete un frenesí evangelizador sin precedentes, y pasa como una guadaña por todas las costas tumbando palafitos y clavando cruces. La especialista en la epopeya trioceánica Isabel Soler atribuye ese rapto religioso al hecho de que Magallanes, haciendo números, debió de percatarse de su fracaso, aunque no habían recalado aún en las Molucas: las especias brotaban en el patio portugués, no en el castellano.

Entre tanto, Pigafetta y su longanimidad –que es una palabra muy fea para designar algo muy bello: la amplitud de espíritu, la generosidad en el actuar– dan muestra de curiosidad y de amor y respeto por el mundo y por los seres con que se tropieza. Al estrellarse con universos nuevos, se mantiene a la distancia que le otorga la pluma: una distancia íntima –la paradoja de la escritura: la intimidad que se adquiere con la distancia–. Se acerca a los individuos y los interroga sobre sus raras costumbres. Poco a poco, Pigafetta deja entrever su obsesión fálica. No son escasos los momentos en que el lector de la Relazione se encuentra con que Pigafetta no solo inquiere acerca de los tamaños y dimensiones de los miembros viriles, sino que a veces indaga por él mismo. Cuando escucha hablar de la costumbre de los hombres del archipiélago de Cebú de atravesar el glande con un hilo de oro o de estaño “del grosor de una pluma de oca”, la curiosidad es tan violenta que Pigafetta debe comprobarlo empíricamente: “Muchas veces quise ver [los miembros de] los ancianos y de los jóvenes porque no podía creerlo.” Más adelante, refiere el hábito de los jóvenes de una isla que “cuando se enamoran de alguna bella muchacha se atan un hilo con ciertos cascabeles entre el glande y el prepucio. Se colocan bajo la ventana de su enamorada y, haciendo como si orinaran, se sacuden el miembro haciendo tintinear los cascabeles hasta que la joven los oye”.

El clímax del libro ocurre, cómo no, con la muerte del héroe. Acatando la consuetudinaria ley de los elegidos por los dioses, Magallanes murió sin traspasar el umbral de la vejez: entre los 35 y cuarenta años, a mitad del camino de la vida. Su noble amanuense logra un honroso equilibrio homicida cuando narra la muerte estúpida de su amado capitán general, que quedó como un puercoespín con la montaña de flechas que le echaron unos indígenas durante una excursión tipo cruzada que terminó en un combate innecesario. “El Capitán cayó con el rostro hacia la tierra y rápidamente se lanzaron contra él con lanzas de hierro y de caña y con aquellos terciados tan grandes, hasta matar al espejo, la luz, el consuelo y nuestra verdadera guía. Mientras le herían, muchas veces se dio la vuelta para asegurarse de que estuviéramos todos dentro de las barcas.” Espejo, lo llama el señor Pigafetta y no explica la elección –¿qué refleja Magallanes?, ¿a quién refleja Magallanes?, ¿quién observa el reflejo? –, y a mí eso me parece muy lindo.

De ahí en adelante, las naves quedan huérfanas, buques fantasmas remolcados por el aliento casi divino del desaparecido Magallanes. Indecorosamente vengativo, Pigafetta no se digna a nombrar a Elcano. Y casi pareciera que, para diluir el dolor ocasionado por la muerte del piloto mayor, el desamparado escritor se volcara con más ahínco en las costumbres de los pueblos que visita. En esas páginas que suceden al episodio fatal, Pigafetta se gradúa con honores de antropólogo y sociólogo, y lleva hasta sus últimas consecuencias sus dotes de lingüista: configura un extenso glosario de cuatrocientos veintiséis términos en malayo, la lengua franca empleada en toda Insulindia. Pocas costumbres le parecen repulsivas o le resultan ridículas, ninguna lo ahuyenta, a todas y cada una de ellas las trata de entender, como la del anciano rey que, “antes de entrar en combate o de hacer alguna cosa de gran importancia, hacía que un esclavo que solo tenía para este servicio lo sodomizara dos o tres veces”. Pigafetta, que tiene el don de la concisión y del ritmo, no agrega ningún adjetivo calificativo a los afanes eróticos ajenos. Así se pasan volando meses y meses, esculcando las extravagantes costumbres de los nativos. Sin nunca dejar de compilar glosarios, el conversador Pigafetta pormenoriza las vestimentas de los indígenas, delinea sus afiladas cerbatanas que expulsan flechas envenenadas, y también cuenta cómo se dirigieron al palacio del soberano de una isla montados en el lomo de un elefante.

La idea inicial, pactada entre Magallanes y la corona castellana, era encontrar las islas de las especias, dar media vuelta, desandar los pasos y rebobinar su propia estela para volver por donde habían llegado. Pero es entonces que Elcano toma la resolución de seguir galopando en la misma dirección, sin volver la vista atrás: una decisión temeraria e irresponsable que puso en peligro de muerte a los pocos tripulantes que todavía respiraban. No tenían los insumos necesarios, la desvencijada nave estaba agujereada por todos lados, y los barcos sabuesos despachados por los portugueses para evitar que los españoles volvieran sanos y salvos les pisaban los talones. En esas penosas condiciones, bordeando el cabo de Buena Esperanza, casi encallan. Los zarandeó una tormenta bíblica que estuvo a muy poco de mandarlos al fondo del mar. Entre jirones de niebla, mientras esquivaban los viejos farallones, la solitaria nao Victoria –las otras cuatro habían naufragado o habían quedado inservibles y una de ellas había desistido de la misión– pudo retomar el sendero hacia el norte, de vuelta a casa, “con más aprecio al honor que a la propia vida”. En las islas portuguesas de Cabo Verde, en julio de 1522, donde arriesgadamente fondearon para reabastecerse de alimentos y calafatear la nave que hacía agua, los hombres que bajaron a tierra preguntaron qué día era y les contestaron que jueves. Pigafetta anota: “Nos quedamos muy sorprendidos porque para nosotros era miércoles. No sabíamos cuándo nos podíamos haber equivocado, porque yo, que había estado siempre sano, había seguido la cuenta día a día.” Quizá lo asombroso no sea tanto la tarea del demencial Pigafetta de haber registrado cada amanecida y cada anochecida sino la constatación de que, al darle la vuelta al mundo, esta veintena de hombres habían, literalmente, perdido un día. Era el precio a pagar.

El resto es pura fiesta, con el retumbar de los tiros de bombarda que festejan el retorno de los cadáveres andantes a sus camas olvidadas y los sevillanos que bufan de asco al verlos pasar, y el rey Carlos que brinca de felicidad y el resto de Europa que tiembla ante el cada vez más poderoso y amplio Imperio español, y el mundo que no vuelve a ser el mismo, y la humanidad que ya es, por fin, única e indivisible.

Conviene aclarar que el mérito de la expedición magallánica no es geográfico, en el sentido estricto de la palabra. Toda persona culta sabía entonces que la Tierra era redonda, pero lo sabía en abstracto, así como sabemos que el universo está cuajado de agujeros negros aunque sean invisibles para nuestros telescopios. Magallanes demostró que la Tierra era finita y al mismo tiempo infinita: uno puede recorrer el globo sin parar, tal y como una lombriz puede rodear una manzana tantas veces como lo desee. Y lo que Magallanes demostró, Pigafetta lo cantó con sus palabras insultantemente libres. Leyéndolo, he tenido la sensación de que el mar, intimidado, se extendía más y más, se desenrollaba hasta el infinito con el propósito inalterable de evitar que este puñado de marineros llegara a su destino, porque ahí guardaba su tesoro de leche y miel. Creo que es precisamente en esa obsesión por ir más lejos, en ese profundo deseo de derrumbar murallas y ampliar el radio de lo cognoscible, en ese anhelo felizmente infantil de descubrir lo desconocido y arrojar luz en las habitaciones más penumbrosas del corazón, es ahí que radica el excepcional mérito poético y humano de la Armada de las Molucas. Lo dijo mejor Paul Éluard: “Hay otros mundos, pero están en este.”

Bueno, otra cosa: la belleza ya no estética, sino ética, de la proeza. Se cumplen quinientos un años de aquel viaje que le dio una vuelta completa al mundo, que le dio un abrazo. Medio milenio ha transcurrido desde aquel milagro que se dio por partida doble, a la manera bíblica: un hombre multiplica los panes y luego alguien lo pone por escrito. Tras ellos, tras esos hombres que adquirieron el vicio insaciable del mar, vinieron los políticos necios a reclamar –y deformar, por cierto– la paternidad del milagro. La peor cara de España, que es su cara nacionalista a muerte –o carpetovetónica, para decirlo con la palabra más desagradable del vasto ámbito de la lengua española–, se dio cuenta muy rápidamente de la bicoca y, no bien había atracado la nao Victoria, los plumíferos a sueldo ya estaban en sus escritorios pergeñando un montón de obras laudatorias de Juan Sebastián Elcano, un marinero correcto pero incoloro que aterrizó en los peldaños de la gloria por pura casualidad. Los portugueses, que al principio menospreciaron a Magallanes por considerarlo un deleznable vendepatrias, enmendaron el error tres siglos después, ya bien entrado el siglo XIX, y su nombre fue incluido en todos los manuales de historia patria, y más tarde lo encaramaron en el bellísimo Monumento a los descubrimientos, que se levanta como una carabela alada sobre el mar de Lisboa, al lado de Vasco da Gama y apenas atrás de Enrique el Navegante.

En medio de la rebatinga de efemérides políticas, los lectores podemos oficiar la celebración silenciosa, como muy probablemente él la hubiera querido, de la vida tierna de Antonio Pigafetta: escritor, cronista, ensayista, periodista, filólogo y filósofo, navegante y descubridor, historiador, memorialista, naturalista, aprendiz de poeta, antropólogo, sociólogo, científico y astrólogo y humanista, y uno de los más grandes anatomistas fálicos. Pero por sobre todas las cosas: loco.

Porque hay un detalle que había olvidado mencionar: el caballero Antonio Pigafetta no sabía nadar. ~

(Bogotá, 1997) es periodista. Forma parte

de la productora de pódcasts La No Ficción