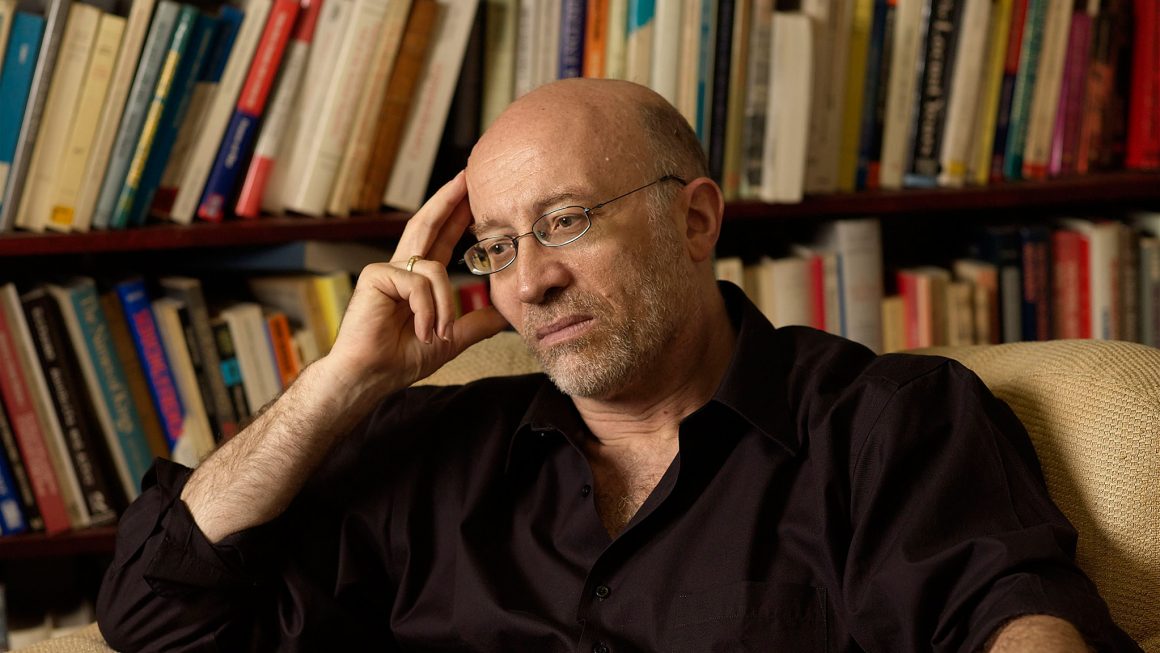

Antes de morir en agosto de 2010, mi padre había empezado a trabajar en su siguiente libro. “Ha llegado el momento –había decidido– de no limitarse a escribir de las cosas que uno entiende; es igual de crucial, si no más, escribir sobre las cosas que le importan.” Lo que mi padre entendía era la historia de Europa del siglo XX. Lo que le importaba –más que casi cualquier cosa o persona– eran los trenes. Su siguiente libro se titularía Locomoción: sería una historia del ferrocarril.

Mi padre pasó la infancia en Putney, Londres, viajando en trenes que no iban a ningún sitio en especial, solo por ir en tren. En verano, se subía al evocador tranvía eléctrico suburbano por los barrios periféricos y por las redondeadas colinas británicas, luego volvía a Clapham Junction, desde donde regresaba a casa en una hilera de diésels gruñones y majestuosos viejos vehículos de vapor que avanzaban lentamente en diecinueve plataformas distintas. Yo pasé la infancia escuchando esos recuerdos nostálgicos, intentando imaginar a ese Tony de ocho años que miraba un Londres oscuro y brumoso.

((Mi padre, por su parte, siguió viviendo sus viajes de forma vicaria a través de mí. Cuando me cansaba de construir mis trenes Brio, él lo hacía. Muchas fotos familiares se ve a mi padre, historiador de 55 años, tirado en mitad del salón, con vías en miniatura esparcidas a su alrededor, mientras Daniel, de ocho años, observa desde un rincón.

))

Siempre que podía, mi padre nos llevaba en tren por Europa. Nos subíamos en la Gare du Nord, con sus TGV como serpientes, o en la Gare du Midi, con sus robustos trenes belgas amarillos y azules, o en Waterloo, con sus hileras de Eurostars que cruzaban el canal. Siempre llegábamos pronto para que mi padre pudiera tomarse un expreso doble en el vestíbulo.

Si las estaciones eran sus “catedrales”, como escribió mi padre una vez, los horarios eran su Biblia. “Mi Europa se mide en horarios de trenes”, escribió. Recuerdo claramente la navidad en que mi madre le regaló un horario de trenes europeo de Cook, lleno de detalles actualizados sobre las idas y venidas de las líneas más locales. Estuvo en su mesilla de noche durante meses. A mi padre, eterno socialdemócrata y en la mayor parte de los aspectos fieramente igualitario, le producía un gran placer que los trenes no esperasen a nadie. “El viaje en ferrocarril –escribió– era decididamente transporte público.”

La otra razón por la que a mi padre le importaba tanto el efecto del tren en el tiempo era que el ferrocarril era decididamente histórico. “El elemento verdaderamente distintivo de la vida moderna –escribió– no es el individuo sin vínculos ni el Estado sin limitaciones. Es lo que hay en medio: la sociedad.”

Esta era la metáfora de los trenes que el historiador Tony Judt, quizá con una saludable dosis de deformación profesional, defendía firmemente. Lo que sorprende cuando leo lo que escribió sobre los trenes, aun así, es que su escritura guarda poquísimos parecidos con el hombre con el que crecí: Tony como individuo privado y como padre. Para ese Tony, el tren era decididamente solitario y ahistórico. Los dos trenes que le importaban más –uno en una diminuta localidad suiza llamada Mürren, otra en una localidad algo más grande pero también pequeña de Vermont, llamada Rutland– no estaban relacionados con la idea de ir a un sitio de manera colectiva. Eran una manera de entrar en un estado de atemporalidad donde el pasado no importaba. Donde la historia no existía.

Para llegar a Mürren, tienes que ir en tren. Desde Lauterbrunnen, una pequeña localidad en un valle salpicado por un sol que brilla sobre glaciares de montaña, un funicular te mece suavemente por una abrupta ladera hasta Grütschalp. Desde Grütschalp, un tren eléctrico desastrado de color marrón claro y un solo vagón serpentea lentamente por la montaña, y solo se detiene en Winteregg –una cafetería suiza estereotípica, con café, helado y asombrosas vistas de las montañas Jungfrau y Eiger– antes de llevarte a Mürren. El camino es el mismo desde 1891.

Los pasajeros del tren a Mürren eran casi siempre turistas y casi siempre británicos. Mi padre fue por primera vez con su padre, Joe, en 1956. Joe, nacido en Bélgica pero para entonces un curtido londinense con acento británico de clase media baja, veía Mürren como una escapatoria: lejos de su mujer (al final se divorciaron), lejos de Londres, de nuevo en el continente.

((A diferencia de mi padre, Joe prefería los coches a los trenes. Había leído sobre Mürren en una revista de automoción, e insistía en que llevar el Citröen familiar por los Alpes nevados (al menos hasta Lauterbrunnen) sería la bomba. Un tren suizo, con sus horarios fiables, habría estropeado la diversión.

))

Cuando le pregunté a Joe hace unos años lo que recordaba de Mürren, me habló del silencio. “Era tan silencioso, una pantalla silenciosa de hielo, un pueblo pequeño sobrecogido por las montañas que lo rodeaban.” Y así es: tanto en los años cincuenta como ahora no hay otra cosa que hacer en Mürren salvo escuchar el silencio, que solo interrumpe el habitual traqueteo y zumbido del tren eléctrico marrón. No hay coches (no hay una carretera que suba a la montaña) y solo hay 426 habitantes. Los hoteles de Mürren –conté siete– tienen casi mil quinientas camas, pero casi nunca están llenos, sobre todo en verano, que es cuando a mi padre le gustaba ir.

Como hijo de los años cincuenta, a mi padre le sorprendía que la guerra no pareciera haber afectado a Suiza. Los hoteles eran todavía “madera vieja y sólida por todas partes”, escribió. Los trenes eran metódicos, tecnológicamente asombrosos, y una excepción maravillosa a la demolida infraestructura europea. La cita preferida de mi padre –que lograba colar en casi todas las conferencias– era de Harry Lime en El tercer hombre: “En Italia, durante treinta años bajo los Borgia, tuvieron guerras, terror, asesinatos y matanzas, pero produjeron a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza tuvieron amor fraternal, quinientos años de democracia y paz, ¿y qué produjeron? El reloj de cuco.” Lo consideraba un cumplido.

Pero cuando leo su obra, me cuesta distinguir entre la idea infantil de mi padre de Mürren y la adulta. Cuando era niño, quizá Mürren le ofrecía una escapatoria de todas las alienaciones infantiles habituales; quizá fuera un refugio de Londres; o quizá solo un hermoso lugar de vacaciones que le encantaba a su padre. Pero sospecho que, cuando empezó a estudiar la historia del siglo XX, Mürren tenía un papel distinto. Mi padre decidió convertirse en un historiador de su propia tierra en su propia época. Siempre estuvo trabajando: su base de fuentes era el mundo a su alrededor, delante de sus narices. Imagino que Mürren se convirtió en un lugar donde mi padre podía apagar su radar histórico; un modelo de nostalgia infantil, sí, pero también de profundo alivio académico. Si no pasa nada, no hay historia que hacer.

Entre 1916 y 1918, unos cuatrocientos soldados y oficiales británicos hicieron de Mürren su hogar. Eran prisioneros heridos de guerra, parte de un acuerdo de repatriación angloalemán. La ubicación y la neutralidad de Suiza hacían de este país el lugar perfecto para que los ingleses, alemanes, franceses y belgas intercambiaran prisioneros sin riesgo de ver a sus antiguos cautivos en el campo de batalla. El viaje de los soldados hasta Mürren era el mismo que hacía mi padre en los años cincuenta, o que yo hago hoy: un funicular seguido de un vagón marrón.

Quizá porque tenían la impresión de que podían quedarse un tiempo en Suiza, los soldados transformaron el pueblo suizo en una patria surrealista en miniatura, un Londres en los Alpes. El 27 de mayo cambiaron el nombre de las pocas calles de Mürren. Podías ir de “Piccadilly Lane” a “Old Kent Road”, y desde allí vagar a “Bow Street”, donde te podías detener y ver el tren que salía regularmente desde “Charing Cross Station”. (“La geografía está un poco revuelta”, concedía un oficial.) Los prisioneros británicos establecieron tiendas y centros de formación: un carpintero, un sastre, la consulta de un dentista, una autoescuela e incluso una relojería. Fundaron un salón de la ymca para entretenerse, y abrieron una biblioteca con más de dos mil volúmenes en inglés. Formaron equipos deportivos en los hoteles en los que vivían –el Hotel Eiger frente al Hotel Jungfrau en fútbol, por ejemplo–, y anotaban cuidadosamente los resultados.

Los soldados se comunicaban con sus amigos y familias en Inglaterra (y escribían a menudo para pedir dinero), pero pocas veces tenían noticias de la guerra que continuaba a su alrededor. A veces no querían saber nada. Los editores de la revista local bim, British Interned at Mürren, pidieron no recibir novedades de los corresponsales de Londres, quizá para evitar esperanzas y temores. “A veces los ecos de las armas pesadas nos alcanzan, nos recuerdan días pasados”, escribieron los editores de BIM en el primer número. “Esperamos más o menos pacientemente el día en que, por última vez, bajemos en el funicular de camino a casa.”

Finalmente, a la ymca se le acabó el tabaco barato y, para pasar el rato, los soldados empezaron a especular sobre el lugar del tren en que sentarse, por si el cable del funicular se rompía y los arrojaba ladera abajo. “Una parte del pueblo parece muerto y desierto, y la otra no es mucho mejor”, reflexionaba un lánguido escritor en el BIM en octubre de 1917. “Nos sentimos totalmente solos y deprimidos.”

Cuando la guerra terminó también lo hizo el pequeño mundo que los soldados habían creado en Mürren. BIM dejó de publicarse, sin avisar. Las calles del pueblo cambiaron de nombre. Sus hoteles dejaron de tener equipos deportivos, y volvieron a atender a adinerados turistas británicos. Era como si un día esa pequeña civilización, sin avisar, hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Durante dos años, cuatrocientos soldados británicos habían esperado desesperadamente para subirse al pequeño tren eléctrico en “Charing Cross Station”, para salir de Mürren y volver al mundo.

En 2002, mi padre nos llevó a mí y a mi hermano a Mürren por primera vez. Yo tenía ocho años, la misma edad que tenía él cuando fue por primera vez, en 1956. Fuimos en cuatro trenes: un Intercity impecablemente moderno desde Zurich Flughafen hasta Interlaken Ost; un tren regional más lento pero igualmente puntual, con asientos de poliéster de color azul claro, de Interlaken a Lauterbrunnen; el ferrocarril de cremallera hasta Grütschalp; y el eléctrico de un solo vagón, de color crema y marrón claro, hasta Mürren. “Todavía no había nada que hacer”, escribió más tarde. “El paraíso.”

Estoy seguro de que mi padre no sabía de los soldados británicos que, unos 85 años antes, habrían estado de acuerdo con “nada que hacer” pero habrían presentado objeciones a la idea de que fuera el “paraíso”. Y sin embargo, si hubiera sabido sobre BIM, sobre calles que cambiaban de nombre y equipos deportivos de hotel, creo que habría dicho que la industria confirmaba sus instintos. El soldado británico y mi padre veían el mismo tren y sentían la misma huida de la historia, aunque solo uno de los dos la disfrutaba.

Al final de la tarde, mi madre, mi hermano y yo caminábamos por la pequeña e inclinada carretera hacia mi padre. Respirábamos con fuerza, el aire áspero de la montaña enfriaba nuestros pulmones y no hablábamos. La silueta de mi padre se recortaba en la distancia. Como un jugador de béisbol, robusto, con cuello grueso y la cabeza rojiza, destacaba solo en el aire fresco, la meseta calva de su cráneo reflejaba la luz de las farolas de Mürren hacia el monte Eiger, cuya silueta oscura trazaba un puzle en un cielo entre negro y azul. Yo miraba a mi padre, mi padre miraba la montaña; nada se movía. En ese instante, sabía que nada lo haría.

El tren nos llevó, al menos metafóricamente, desde Nueva York a Rutland, Vermont, en 2004. Había otras razones, también: la conmoción del 11 de septiembre nos había enviado a nosotros y a muchos otros neoyorquinos en busca de un refugio, un lugar donde los aviones no chocaran con rascacielos y donde el mundo permaneciera sin cambios. La casa de pizarra donde nos instalamos, ruidosa y hecha con viejas vigas de madera, estaba en lo alto de una colina, a veinte minutos de la ciudad. Al fondo, un muro de coníferas ocultaba el tren. Mi padre, con un expreso doble en la mano, salía al porche trasero dos veces al día para ver un momento el tren de mercancías entre los árboles. “Escogimos Rutland de forma muy deliberada por la estación del tren”, decía mi madre. Para mi padre, un tren significaba que Rutland era un Mürren estadounidense.

Rutland es la última parada del “Ethan Allen”, de Amtrak, que va cada día desde Nueva York. El motor, un diésel grande y compacto, llega a la estación de Rutland tarde cada noche y se va a primera hora de la mañana. El único otro tren que funciona en la estación, un mercancías que hace que la tierra tiemble, lleva propano, mármol y todo lo que hay en medio desde Rutland a Massachusetts. Pero mi padre nunca preguntó por qué este modesto enclave de Vermont (frente a, digamos, ciudades más grandes como Burlington o Mánchester) podía presumir de un servicio Amtrak o de un tren de mercancías junto a nuestra casa.

A los habitantes de Rutland les costó algo más que a la mayoría de los estadounidenses llegar al ferrocarril. En 1840 había más de cuatro mil kilómetros de vía férrea en Estados Unidos, pero Vermont no tenía ni uno. Preocupados por quedarse fuera de un boom económico, los empresarios de Vermont impulsaron un ferrocarril desde Rutland hasta el río Connecticut, con una estación en el centro de la localidad. Las industrias del mármol de las cercanas West Rutland y Proctor prosperaron. En un discurso que dio a los tesoreros de la línea Rutland-Burlington en 1849, un excitado presidente T. Follett proclamó que “Vermont debe participar por completo en el disfrute de estas grandes empresas que distinguen la era contemporánea”. Cuantos más trenes hubiera, más deprisa avanzaría Rutland.

Con los trenes llegaron los inmigrantes. Irlandeses que huían de la hambruna en su país iban de Boston a Nueva York para trabajar en la construcción del ferrocarril y se establecían en Rutland. Los siguieron suecos que se enteraban de que había trabajo en las canteras de mármol. Luego llegaron los polacos. Después, con el cambio de siglo, italianos y griegos; finlandeses, húngaros, checos. Rutland, que había sido un pueblo de protestantes de Nueva Inglaterra, en 1900 podía presumir de una iglesia católica y otra ortodoxa griega, escuelas polacas e italianas. Rutland era “uno de los municipios más importantes del norte de Nueva Inglaterra”, se jactaba la Rutland Railroad Company en un panfleto de 1897, porque era “el centro ferroviario del estado”.

Pero esto no iba a durar. El automóvil, la criptonita del ferrocarril, invadió Rutland en 1920. En 1927 una enorme inundación causada por una tormenta provocó daños irreparables a los puentes ferroviarios de Rutland. En 1947, otra derribó la renqueante industria. En 1961, una huelga y un cierre le dieron el golpe final. Rutland Railroad acabó quebrada, y la fábrica de raíles de Rutland quedó abandonada. “Es como si una especie de maleficio hubiera caído sobre Rutland”, se quejaba un habitante. La Rutland de mi niñez tenía una población decreciente, una comunidad homogénea y envejecida, y un Walmart donde había estado la playa de maniobras.

Mi intuición, y mi madre está de acuerdo conmigo, es que mi padre conocía la esencia de la historia de Rutland. Que esta ciudad una vez funcionaba gracias al tren; que su silenciosa atemporalidad dependía de la ausencia del ferrocarril. Sabía que Rutland no encajaba mucho con Mürren, igual que la pasiva pastoralización americana de los trenes no encajaba con el énfasis europeo en la experiencia de montar en tren. Pero, como con Mürren, no prestó atención al pasado.

En 2008, mi padre cayó terminalmente enfermo. En 2010, iba en una silla de ruedas y estaba parapléjico. Todo era un calvario, desde lavarse a los dientes a orinar o dormir. Lo peor, sin embargo, era que sus días de tren habían terminado. “La consecuencia más desalentadora de mi enfermedad actual –escribió– es la conciencia de que ya nunca volveré a viajar en tren.”

Quería que lo incinerásemos. Él y mi madre barajaron dos lugares para arrojar sus cenizas: Rutland o Mürren. Pero les preocupaba que vendiéramos la casa de Rutland, y Vermont era, después de todo, una versión menor de Suiza. Además, mi padre ya había hecho pública su preferencia. “No podemos elegir dónde empezar nuestra vida, pero podemos terminar donde queremos –escribió–. Yo sé dónde iré: a ninguna parte en particular en ese pequeño tren, para siempre.”

Los trenes eran para mi padre el antídoto de todo lo que pensaba que los trenes debían ser para nosotros. “Si perdemos los trenes […] hemos olvidado cómo vivir colectivamente.” Si él perdía sus trenes, había olvidado cómo vivir solo. “Que haya experimentado los trenes como soledad es, por supuesto, una especie de paradoja”, concedió un vez.

Mi padre disfrutaba de un Mürren de ficción y un Rutland de ficción, y al hacerlo violaba una de sus reglas más cardinales: somos responsables de conocer la historia de los lugares donde construimos nuestras vidas. Si examinas su pasado, Mürren se convierte en una hermosa prisión; Rutland, en una sombra de su pasado anterior. Estos municipios y sus trenes solo eran atemporales si no tenían historia. (En un momento en el que la nostalgia gana elecciones en Estados Unidos, este podría ser un recordatorio sencillo pero útil: el rechazo a reconocer la historia de un lugar invita a tener falsas percepciones de su estado actual.)

Mi padre nunca escribió de Rutland o Mürren salvo como lugares inmunes al flujo de la historia. Esta decisión no era una negación pura y simple, ni era una inconsistencia moral. Para mi padre, la historia era un oficio centrado en el diagnóstico –tenía que haber una tensión que mereciera la pena abordarse– y en el gran esquema de la Europa moderna no parecía haber nada problemático sobre Mürren o Rutland. “Nunca ha habido nada que haya ido mal allí”, escribió.

Pero sospecho que hay algo más que eso en la negativa de mi padre. Entendía lo poderosa que puede ser la historia. Esto es especialmente cierto en el trabajo de archivo, el tipo de historia profesionalizada que he realizado aquí, el tipo de historia que practicaba mi padre y en la que creía. La historia oral puede llegar en instantáneas imagistas, sin un sentido claro de progreso y con mucho espacio para la mitología. Los archivos tienen una manera de aplastar la nostalgia y superar la memoria. Detrás de los obvios beneficios, hay algo lamentablemente final en esto. Podemos revisar historias, como hacen a menudo los historiadores. Pero la retracción, el arte de retirar una historia una vez sabemos que existe, es mucho más difícil.

Me puse a escribir este artículo porque quería saber qué pensaba mi padre de estos pueblos, separados por un océano y unidos por su amor, y por lo que los trenes tenían que ver con ellos. Para responder esta pregunta, me dirigí a los archivos de forma instintiva. Debo a mi padre ese instinto. Me legó su Rutland y su Mürren, dos mitos prístinos. Pero también me dio las herramientas para deslustrarlos: su devoción a la historia, su convicción de que los archivos le ayudarían a interpretar el mundo. Heredé los dos dones, pero olvidé mantenerlos separados. Solo ahora me doy cuenta de que para mí, el tren eléctrico a Mürren siempre traerá recuerdos de soldados británicos ociosos, apartados de la sociedad y arrojados al aburrimiento. El único tren de mercancías de Rutland –el tren que, cuando escribo esta frase, se mueve lentamente entre los árboles que tengo detrás– ahora parecerá venir con una dolorosa falta de frecuencia. No puedo deshacerlo. Mi padre lo sabía, e iba un paso por delante de mí. Los trenes no nos llevan o sacan de la sociedad: lo hace la historia.

Viajamos a Mürren para extender las cenizas de mi padre en agosto de 2010. En nuestro camino hacia allí, nos dimos cuenta de que dejar una urna con restos humanos dentro de un pequeño vagón eléctrico era un poco demasiado literal. Esparcir a mi padre en las vías tampoco era una opción –mi hermano argumentó de forma convincente que, por mucho que mi padre amara ese tren, no quería ser atropellado una y otra vez durante el resto de la eternidad.

En vez de eso, hicimos una excursión. Empezamos en la estación de Mürren –es decir, “Charing Cross”–, salimos de la ciudad por un camino de tierra esparcido de pequeñas flores y hierba cubierta por la escarcha. La ruta rodeaba la frontera y luego se igualaba, siguiendo la vía unos cincuenta metros por encima. Alcanzamos un prado ondulante. Por debajo, el campo caía en un precipicio abrupto; en un desorden de coníferas, diminutos trozos de vía brillaban en el sol gélido. Esparcimos allí sus cenizas.

No estoy seguro de que cumpliéramos la última petición de mi padre. Después de todo, era europeo y el modelo de Rutland, de ponerse de pie y mirar desde el porche trasero cómo pasaban los trenes, era una concesión estadounidense. No tenía paciencia con la gente, como los preadolescentes trainspotters de su juventud británica, que se limitaban a ver pasar los trenes. Los trenes, como vehículos de la historia, como lo mejor de la modernidad, o como su completo opuesto: todo ese simbolismo solo funciona cuando te conviertes en pasajero. Tenías que ir a ninguna parte. “Lo bueno del tren –decía mi padre– es subirse.” ~

_________________

Traducción del inglés de Daniel Gascón.

Publicado originalmente en The Point.

es historiador. Es editor de la revista Brink