Mi primer ejemplar de los diarios de Kafka fue rescatado de un atiborrado estante en Bookleaves, una librería de viejo en la calle West Fourth Street de Nueva York. Pagué dos dólares por cada volumen: el precio estaba marcado a lápiz en el dorso. Dos volúmenes estándar en tapa blanda (20,32 cm por 13,4) se deslizaron fácilmente en los bolsillos laterales del abrigo que me había agenciado en el armario de mi padre. A esas alturas, mi último año del instituto, mi padre había perdido tanto peso a causa de su enfermedad que el abrigo ya no lo calentaba. Aunque la prenda siempre fue demasiado grande, era lo bastante abrigada para mí, y en esa época no dudaba de que acabaría por llenarla.

De lo que no me daba cuenta era de que también estaba comprando un souvenir del viejo West Village que se desmoronaba a mi alrededor, ese lugar y tiempo en el que “Kafka era el furor”, en el resumen inolvidablemente cínico que Anatole Broyard hizo de un momento en el que los bohemios de Nueva York intentaron dar a sus vidas la forma de obras de arte. Bookleaves es ahora el Café St. Tropez, que ofrece un tipo distinto de alteridad aspiracional para gente que intenta transformar sus vidas en tokens no fungibles. Como el protagonista de la parábola de Kafka “La partida”, el barrio y los que lo habitan solo quieren ser otra cosa distinta a lo que son. “¡Lejos de aquí, esa es mi meta!” Las ediciones del diario que me llevé también eran un recuerdo de una idea distinta de cómo debía ser una “cultura editorial democrática”. En ese mundo ahora desaparecido, la literatura highbrow o difícil se ofrecía a las masas para la mejora de uno mismo y lo que ahora se llamaría “autorrealización” en la forma middlebrow de ediciones baratas, portátiles y legibles en tapa blanda.

Los diarios que me acompañarían en autobuses, en el metro y en paseos resultaron ser solo parcialmente obras de “Kafka”. Primero estaba Max Brod, originador y custodio del mito Kafka, que había producido una versión muy circunscrita de los diarios en alemán. Este texto sirvió a su vez como la plantilla para los traductores Joseph Kresh –cuyo destino se ha perdido en internet– y Martin Greenberg, el multifacético poeta, traductor, editor y crítico cuya versatilidad garantizó que fuera menos conocido que su monomaníaco hermano mayor y crítico de arte Clement. Hannah Arendt añadió unas veinte entradas que Brod había eliminado. En esa época era directora editorial de Schocken Books: ahora, en tiempos de mayor diversidad, resultaría impensable “empoderar” a una verdadera intelectual en una casa editora.

Producto de autres temps, autres moeurs, y también de otros deseos, los libros avanzaron hacia mí –un adolescente en 1992– gracias a su intrigante ilustración de portada –una fotografía casi abstracta del puente Carlos de Praga–, amplios márgenes hospitalarios para los garabatos, las reproducciones a toda página y en blanco y negro de los dibujos de Kafka y un índice pulcro y fácil de navegar acompañado de sugerentes subtítulos destinados a seducir al explorador curioso: “Mi educación me ha hecho mucho daño”, “La troupe del teatro yidis”, “La literatura de los pueblos pequeños”, “Sedujo a una chica”, “El puerto de Nueva York: un sueño”.

Ahí encontré mi propia versión del “hacha que rompa el mar helado que hay en nuestro interior” –como escribió Kafka a Oskar Pollack tras leer la totalidad de los diarios del poeta del XIX Christian Friedrich Hebbel en dos semanas, “como un cavernícola que, primero como una broma y por aburrimiento, coloca una piedra a la entrada de su cueva”. Mientras mis compañeros del instituto descubrían todas las variedades de hierba disponibles en el Sheep Meadow de Central Park, ahí estaba mi verdadera droga, la literatura modernista, que consumiría en soledad.

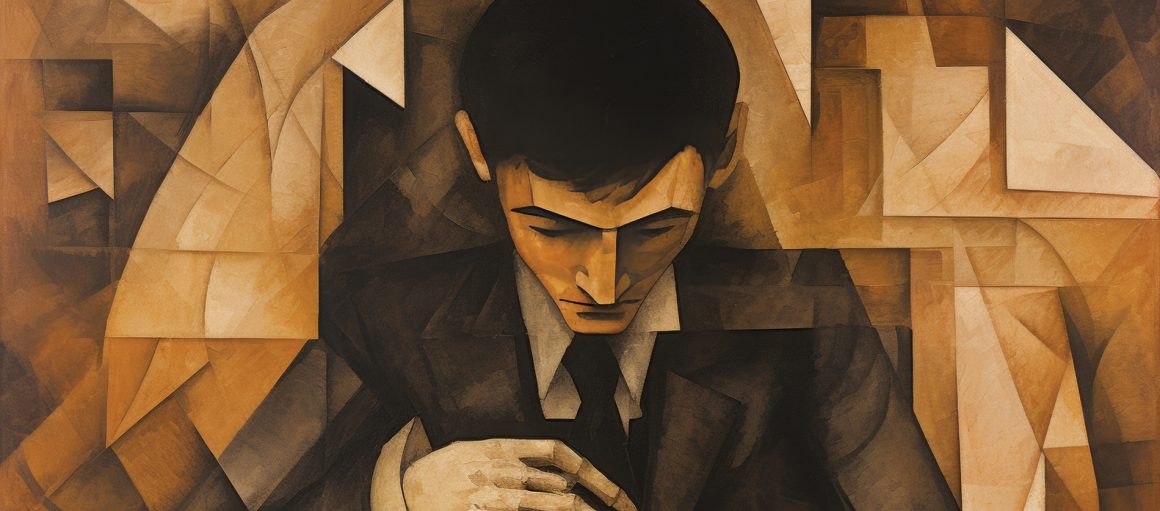

El tópico sobre Kafka, que, como todos los tópicos, contiene algo de verdad, es que es el gran poeta en prosa de un tipo particular de aislamiento adolescente, a menudo pero no necesariamente masculino. “Alguien debió calumniar a Joseph K…”, “Tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó”, “Has sufrido más injusticias que nadie en el barco. ¡Por qué soportas todo esto!”.

Nadie transformaba la tristeza humana corriente en infelicidad cósmica como Kafka. El mundo habitado por sus personajes es arbitrario y caprichoso. La capacidad de acción es poco importante. El protagonista atraviesa, se somete, soporta, responde en vez de actuar, hacer o influir. Las decisiones, cuando se producen, como cuando en El castillo K seduce a Frieda, la amante de Klam, o cuando Karl Rossmann desafía a su tío y patrón, solo abren el camino a más consecuencias no deseadas y cambios de estado. Los relatos ya me parecían similares a mi vida, así que esperaba que los diarios me dieran algunas claves, cierto equipamiento para sobrevivirla.

El Kafka creado por la selección de los diarios que había hecho Max Brod era a la vez intimidante y familiar: pasaba el tiempo en cafés hablando de literatura y el destino del pueblo judío, iba a ver obras de teatro, viajaba, anhelaba, particularmente mujeres imposibles. Estaba la lucha perpetua por encontrar tiempo para escribir: “Horrible. No he escrito nada hoy. Mañana no tengo tiempo” (7 de junio, 1912). La lucha por escribir en las pocas horas que encontraba: “Parón completo. Tormentos sin fin” (7 de febrero, 1915) ¡Pero luego las abruptas diferencias! Parecía que había escrito toda “La condena” (la historia de un joven condenado a muerte por su propio padre) en una intensa sesión, “durante la noche del 22 al 23, desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Casi no podía sacar de debajo del escritorio mis piernas, que se me habían quedado dormidas de estar tanto tiempo sentado. La terrible tensión y la alegría” (12 de septiembre, 1912). Poseía una nobleza ascética, determinación y un estilo de prosa eléctrico. ¿Cómo podía no gustarte?

Mi tía, la primera escritora que conocí en la vida real, intentó advertirme de la tendencia hacia el kafkianismo que sentía crecer en mi interior: la idea, tal como la veía ella, de que la verdadera literatura y el arte solo nacen del sufrimiento y los escritores debían vivir vidas desesperadas e infelices. Era una idea anticuada, decía, más europea que estadounidense. Podías, como había hecho ella, encontrar satisfacción en el matrimonio, disfrutar de los hijos y de los frutos del trabajo. Que me dirigiera esos consejos al borde de la piscina que ella y su marido –psicoanalista– habían comprado a principios de los años noventa podrían haber demostrado su observación. Pero también demostraban mi silencioso contraargumento: si tenía que compartir la literatura con esas personas desahogadas y bien adaptadas, ¿qué me quedaría que pudiera llamar mío, salvo mi propia infelicidad? Esa infelicidad solo tenía sentido si el mundo por el que me movía era, como el de Kafka, un mundo roto y distorsionado.

Resultó que la mejor cura para mi kafkianismo habría sido más Kafka, sobre todo en la forma de la nueva traducción de Schocken de los diarios y cuadernos completos, sin expurgar. El Kafka que emerge de estas páginas es, de algún modo, un hombre más pequeño, aunque haya mucho más de él. Los lectores de la famosa Carta al padre de Kafka estarán familiarizados con esta estrategia de reducción a través de la magnificación de un objeto. Lo que se requiere no es tanto exageración como un cambio en la escala. Este Kafka ya no es un prodigio; solo es prodigioso. Esta nueva edición realiza esa magia a través de una obstinada fidelidad a la idea de acercarse a la totalidad de la información disponible.

Por primera vez en inglés, los lectores ya podemos leer los doce cuadernos de Kafka, de 1910 a 1923, en el mero orden (o desorden) en el que se escribieron, junto a diarios de viaje y varios “legajos” –así llamados en el nuevo y lacónico índice– contenidos en un solo mazacote. La intención, en el original alemán, era una edición crítica para estudiosos, pero el efecto de la traducción no ha sido producir una obra de erudición ni de literatura, sino un enorme caos.

Este desorden se debe en parte al diseño. En su prefacio, Ross Benjamin, el heroico y talentoso traductor, explica que buscaba “un atisbo del taller de Kafka”. Eso lo obtiene “traduciendo deliberadamente fragmentos, por truncados, crípticos o aparentemente marginales que sean; la puntuación no estándar u omitida; errores ortográficos, heterodoxias e inconsistencias; una sintaxis ocasionalmente torpe, enrevesada e incluso mutilada; repeticiones, abreviaciones; contracciones; lapsus calami…”.

El mismo enfoque originalista y exhaustivo gobierna la disposición del texto. Meticuloso burócrata de día, Kafka evitaba la estandarización en sus cuadernos: las entradas sin fecha aparecen como tales; otras alternan entre los números romanos para el año y el árabe para mes y fecha; a veces no se molesta en escribir el año; la secuencia “El fogonero” que se convirtió en el comienzo de Amerika empezó en el quinto cuaderno, sobre todo cubriendo el año 1912, pero continuó en el segundo, que cubre tanto 1911 como 1912, y sale antes en el libro. El lector debe tropezar primero en la segunda mitad, sin el beneficio de unas notas o una llamada en un índice.

Los lectores que busquen la respuesta de Kafka al estallido de la Primera Guerra Mundial tienen una tarea algo más fácil. La célebre y lacónica entrada del 2 de agosto de 1914 –“Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde, fui a nadar”– flota en el séptimo cuaderno y está adecuadamente indexada, pero la observación más aguda unas páginas después sobre los desfiles patrióticos organizados por los comerciantes judíos –“Uno de los síntomas más repugnantes de la guerra”– ha escapado a la noticia del confeccionador del índice. El ensayo que Deleuze y Guattari hicieron famoso como “Hacia una literatura menor” y traducido en la versión Arendt/Greenberg/Kresh bajo el título “La literatura de los pueblos pequeños” está disperso en los varios fragmentos que Kafka escribió originalmente, sin un título o llamada en el índice.

El prefacio también da mucha importancia al Kafka más corpóreo y rotundo que aparece en esta forma completa, “[su] compleja sexualidad y sus impulsos, ambivalencias y defectos demasiado humanos”. De nuevo, el aparato crítico de esta “edición crítica” decepciona al lector: No hay entradas para circuncisión, gonorrea, prostitución, trabajo sexual o tuberculosis (la enfermedad que lo mató), aunque Kafka cuenta sus observaciones, miedos y experiencias con todos ellos, junto a lo que hoy llamaríamos “un trastorno alimenticio”. La única forma de encontrar algo es dejar de buscarlo y seguir leyendo.

El chiste es demasiado evidente: la experiencia de leer esta nueva edición es kafkiana.

La elegancia fragmentaria de los diarios de mediados de siglo se ha transformado en algo extraño, inexplicable y monstruoso: una hipertrofiada pieza de coleccionista adornada con un solo jeroglífico art déco. Ross Benjamin reprocha a Brod haber “presentado unos diarios en la medida de lo posible en forma de una Werk, una obra cohesionada y fija, en vez de Schrift, una escritura tan fluida como una actividad constante y sin objeto”. Pero la paradoja es que esa schirftinidad cuando se reúne y se publica como libro se transforma en Werk. Además, cualquiera que tenga un interés erudito por Kafka sería capaz de leerlo en el alemán original.

Si el pecado temprano de la recepción middlebrow de Kafka era convertirlo en otro autor existencialista (“Se le asimila a una corriente de pensamiento establecida mientras se presta poca atención a los aspectos de su obra que se resisten a esa asimilación”, lamentaba Adorno), el Kafka contemporáneo, cuando se aproxima el centenario de su muerte, se ha reinterpretado de acuerdo al relato middlebrow progresista de nuestra era: Kafka es un autor autoficcional en su “taller”, en el lugar y el momento equivocados. Este no es el Kafka cuya obra Walter Benjamin apreciaba como “una enfermedad de la tradición” –tanto de la literatura europea como del misticismo judío– sino solo un precursor menos afortunado de una tendencia lograda recientemente en casos como el de Karl Ove Knausgård y la ganadora del Premio Nobel Annie Ernaux. Los diarios son el lugar donde la ficción y la realidad se sientan literalmente una junto a la otra, salpican de sangre una a la otra y son en buena medida indistinguibles; todo se resuelve en el texto. Kafka regresa a una visión domesticada como una especie de conceptista de vanguardia antes de que eso estuviera de moda, el escritor comprometido con un proceso biológico: el acto de la escritura. En realidad, esa visión no está lejos del anterior Kafka existencial middlebrow: escribir es lo que hace el escritor, sea una enumeración de quejas intestinales, el relato de un coqueteo fracasado con una actriz casada, cuatro versiones del comienzo de un relato finalmente inacabado o un borrador relativamente limpio del capítulo inicial de El desaparecido que el ahora muy criticado Brod tuvo el genio de vender al mundo como Amerika.

Ahí está el Kafka para nuestra época. El autor que se imaginaba como un monstruo de feria mostrado en una jaula para que lo viera todo el mundo, en “El artista del hambre”, o como un mono parlante, en “Informe para una academia”, solo tuvo la mala suerte de morir antes de la llegada de los vídeos de Authortube donde “el artista” cuenta alegremente su “proceso de escritura”, mientras entrega otra pieza pulcramente ajustada de ficción de género para el algoritmo de Amazon Kindle Direct Publishing con la esperanza de conseguir un contrato con la compañía matriz de Schocken.

Pero “proceso”, como siempre nos recuerda leer a Kafka, en alemán tiene otro significado: juicio. No podemos desterrar el sufrimiento del artista enmarcándolo de otro modo, ni puede redimirse ese sufrimiento por medio del ritual de exhumar a Kafka para volver a enterrarlo con todos los honores en un libro enorme y pesado con forma de ataúd.

Pese a todas las involuntarias distorsiones cometidas en nombre de la complejidad, los nuevos diarios de Kafka, como los anteriores, ofrecen muchos recordatorios de los verdaderos dones del autor. El genio de Kafka no reside en su infelicidad y alienación: mi tía tenía razón. Lo que destaca en Kafka es lo vivo que está en la página, una cualidad que muy pocos escritores han alcanzado antes o después. La clave para eso viene de su devoción por el gesto, por los personajes en movimiento o cuando descansan, y se deriva de su amor al teatro, abundantemente relatado en sus primeros cuadernos. Aquí están las tres primeras entradas: “Los espectadores se ponen rígidos cuando pasa el tren”, “Wenn er mich immer frägt [‘Siempre que él me pregunta’]. La ä, desprendida de la frase, se alejaba volando como una pelota por la hierba”, “Su seriedad me mata. La cabeza hundida en el cuello, el pelo inmóvil ordenado alrededor del cráneo, los músculos de la parte inferior de las mejillas tensos en su lugar”1.

Con rigidez, volando o tensando: todas las frases tiemblan.

Cuando esta observación de gestos y cuerpos madura, produce una escritura que anima incluso la actividad mental, como esta entrada de 1914 donde habla de leer a Strindberg: “No lo leo por leerlo, sino para yacer sobre su pecho. Me sostiene en su brazo izquierdo como a un niño. Me siento ahí como un hombre sobre una estatua. Diez veces casi me caigo, pero al undécimo intento me siento con firmeza, me encuentro seguro, tengo buena vista.”

¿Es una parábola? ¿Una metáfora? También podríamos hacer esa pregunta sobre un baile moderno. Cada página de Kafka, editada y dispuesta por Brod, Ross Benjamin, o filtrada a través de escuadrones de traductores, ofrece esos irreprimibles atisbos de acción. Al ver una mala obra de teatro: “Todo lo que queda del segundo acto es el delicado cuello de una niña extendido y tenso desde los hombros vestidos en un marrón rojizo desde las manos sudorosas a la pequeña cabeza.” Desde ahí, hay un salto rápido a la última frase de La metamorfosis, cuando la hermana de Gregor Samsa deja por fin su apartamento maldito, se sube a un tren, se pone en pie y “estira su joven cuerpo”.

Con la intuición de los mejores críticos, Walter Benjamin entendió que esa inmersión en el movimiento era la clave del estilo de Kafka, la esencia del escritor, sin siquiera posar la vista en sus diarios o leer las cotillas entradas sobre su amistad con Max Brod. “Cada gesto es un acontecimiento, uno podría incluso decir que un drama en sí. El gesto sigue siendo la cosa decisiva, el centro del acontecimiento.” Y, más tarde, “toda la obra de Kafka constituye un código de gestos que seguramente no tendrían un significado simbólico para el autor desde el principio; más bien, el autor intentaba derivar ese significado a partir de ellos en contrastes siempre cambiantes y agrupaciones experimentales”. Es desde esa experimentación incesante y vívida que Kafka sigue hablándonos, trascendiendo y resistiendo a todos y cada uno de los movimientos vanguardistas y filosóficos de los que estaba cerca y a los que luego se asimiló: el surrealismo, el expresionismo, el existencialismo, la teosofía, el misticismo judío y ahora, en último lugar, el conceptualismo posliterario autoficcional. ~

Traducción del inglés de Daniel Gascón.

Publicado originalmente enTablet.

- De Diarios. Carta al padre (Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 1999). Traducción de Andrés Sánchez Pascual y Joan Parra Contreras. Edición dirigida por Jordi Llovet. ↩︎