La cuarta de forros de ¡Que viva la música! anuncia: “Andrés Caicedo [Cali, 1951], el autor de este viaje hacia el delirio verbal, pondría fin a su vida el mismo día que tuvo el ejemplar publicado de esta novela en sus manos.” ¿Es esto una invitación o una advertencia? Truco mercadotécnico, pensamos los lectores paranoicos. Pero caemos, siempre caemos, porque es característica del paranoico buscar la confirmación de una sospecha, aun cuando lo que más quiere es no encontrarla. Nunca del todo capaces de resistir al morbo que suscita la tragedia ajena, entramos al libro buscando una explicación –la vida íntima de un escritor, cuando es escandalosa, despierta más curiosidad que su obra–. ¿Por qué –nos preguntamos– se suicida un escritor de veinticinco años, que acaba de recibir un ejemplar de su novela?

Conocemos a John Kennedy Toole, quien se mató tras intentos fracasados de publicar La conjura de los necios, y cuya madre sobreprotectora se encargó de transformarlo en figura de culto, Premio Pulitzer incluido, después de su muerte. Tenemos noticia de un impersonal cuarto de hotel donde se suicidó Cesare Pavese, mímica escalofriante de su propia novela Entre mujeres solas. Guardamos memoria de esos dos saltos desesperados al Sena de Gherasim Luca y Paul Celan; y en nuestro imaginario persiste el cuadro de aquellas escaleras por donde rodó el cuerpo envejecido de Primo Levi. Pero hay algo radicalmente distinto en una muerte tan prematura: ni los motivos de un escritor joven que se suicida ni la reacción del medio que lo rodeó pueden ser los mismos que en los otros casos.

Si las muertes de Luca, Celan y Pavese pusieron fin al ciclo de una vida más atroz que literaria, la muerte de Caicedo en 1977, parecida en esto a la de Toole, fue el principio de un fenómeno, una moda de la literatura. De los motivos por los cuales se suicidó el joven escritor se sabe poco: “Vivir más de veinticinco años es una insensatez”, decía. De los medios, algo más: sesenta pastillas de Seconal. Lo que sí sabemos con toda certeza es que, tras su muerte, Andrés Caicedo se convirtió en una especie de Toole-Cobain tropical. Aunque los motivos de las muertes de cada uno –Kurt Cobain, J. Kennedy Toole y Andrés Caicedo– sean probablemente muy distintos, los tres comparten un nicho en el hall of fame de las figuras de culto post mórtem. Caicedo, como Cobain, se eternizó en una juventud tan envidiable que, de no ser porque los escritores no son tan cool como los músicos, existirían camisetas con su rostro. Y, aunque Cobain ya era un portavoz de la generación equis antes de morir, la muerte les aseguró a ambos un podio vitalicio que quizá no habrían tenido si hoy siguieran vivos. Por otro lado, a Toole y a Caicedo, aunque más al segundo, los envuelve el mito de la joven promesa que ya no pudo ser pero que habría hecho algo de haber vivido un poco más. Ambos son posteriores a su muerte; en ambos, el mito precede a la literatura.

Pasó mucho tiempo antes de que las obras inéditas de Caicedo fueran reunidas y preparadas para una apuesta editorial que ya ha brindado algunos frutos. Aunque en el par de años que siguieron a su muerte se publicaron algunas de sus obras, en los últimos ha aparecido al menos una decena de libros póstumos del escritor caleño. Sus amigos y compiladores, Luis Ospina y Sandro Romero Rey, rescataron los manuscritos que dejó Caicedo en un baúl de su casa paterna: cinco novelas, versiones distintas de varios cuentos, algunos largometrajes, poemas, cartas, críticas de cine. Casi todo lo que estaba en ese baúl se encuentra hoy en estantes de librerías, incluido un diario rescatado por su hermana –probable libro de cabecera de más de un fan entusiasta.

En sus incursiones narrativas, Caicedo padece de bulimia literaria: su escritura es un vómito provocado, más autocomplaciente que provocador. El ritmo desenfrenado, como de un merengue imbailable, no da lugar a una cadencia legible. Sus temas son siempre los mismos: las drogas, la sexualidad, el amor imposible, la rumba desbocada, la salsa, el rock. Adolescente, busca la subversión rompiendo los tabúes de su época; caprichoso, iza la bandera del incomprendido para exigir a voces la comprensión de los demás. Hay cosas, por supuesto, que se deben rescatar: ideas sobre la clase media colombiana –“Odio la fachada de mi casa por estar siempre mirando con envidia a la de la casa de enfrente”–; reflexiones sobre la ciudad de Cali –la multicitada “Maldita sea, Cali es una ciudad que espera, pero no le abre las puertas a los desesperados”–; uno que otro hallazgo afortunado y, tal vez, los cuentos enteros “El espectador” y “Maternidad”. Pero la narrativa de Caicedo no deja de ser un ejercicio juvenil, mitad viaje psicotrópico, mitad quejido hipocondriaco y resentido, de cuestionable calidad literaria.

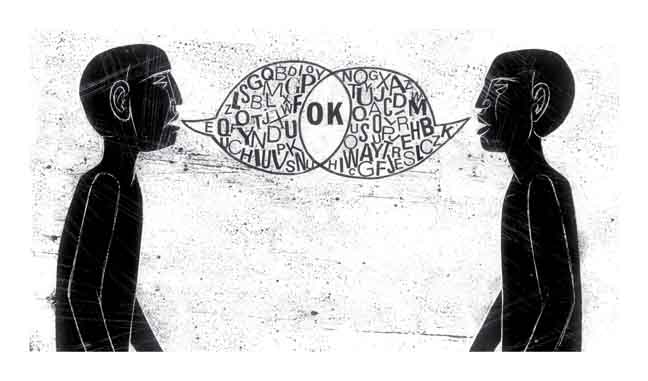

Sin embargo, sus textos de crítica cinematográfica son de una lucidez notable. Cuando el adolescente enojado con la vida se enfrenta a la pantalla, sale de sí mismo y su delirio intemperado se convierte en cuidadosa reflexión. Quizá estos textos alumbren la dirección que hubiera tomado el escritor de haber permanecido algunos años más entre los vivos. Caicedo fundó la revista Ojo al Cine y escribió decenas de críticas que con la misma familiaridad hablan de la “cámara femenina” de Godard, la “honradez” del terror en El bebé de Rosemary y las “obras maestras imperfectas” de Rohmer. Aunque a ratos se cuela en sus párrafos la rabia juvenil que todo lo rebota contra “el sistema”, “la burguesía” y demás categorías abstractas que heredamos de demasiadas malas interpretaciones del materialismo histórico, las opiniones cinematográficas del escritor caleño surgen de la acertada intuición de que “ante la oscuridad de la sala el espectador se halla tan indefenso como en la silla del dentista”, y que por ende la responsabilidad del crítico es desmontar la maquinaria para observar el objeto por sí solo, sin artificio.

Caicedo es sin duda un escritor prolífico. La cantidad de textos que dejó rebasa toda expectativa que uno pueda tener de un escritor tan joven. Sobre la calidad de sus textos, sin embargo, es menor el consenso. Hay quienes afirman que la novela ¡Que viva la música! es una de las obras cumbre de la literatura colombiana de la segunda mitad del siglo XX. Ante aseveraciones de este tamaño debemos detenernos un segundo; preguntar en qué medida es la moda caicediana producto del peso que tiene lo extraliterario –las biografías trágicas, el colmillo editorial, la propaganda, la insistencia de los groupies– sobre lo meramente literario.

Si algo distingue definitivamente a Celan, Levi o Pavese de Caicedo es el orden de la relación entre la vida y la obra de estos autores. La obra de Celan, como la de Pavese, no necesita una cuarta de forros anunciando una tragedia para sostenerse. Cuando leemos a Levi, no podemos soslayar su historia, pero ésta no engrandece más la obra ni la justifica –en todo caso, la obra explica al autor, y su grandeza lo rebasa–. No así en el caso de Andrés Caicedo, donde la relación entre la vida y obras del autor se invierte. Lo caicediano todavía está demasiado empapado de drama y rodeado de expectativas de culto. Sostenido, digamos, por la efímera incidencia de una anécdota biográfica. Hay que dejar pasar la moda antes de ver si la obra de Caicedo puede proclamarse una pieza sustancial en la literatura en español. Algo más que la mera pregunta de por qué se tomó Caicedo un bote de barbitúricos el día en que recibió un ejemplar de su novela tiene que encender la curiosidad del lector. ~

es autora del libro de ensayos Papeles falsos (Sexto Piso, 2010). Su novela, Los ingrávidos, aparecerá este año bajo el sello Sexto Piso.