En la tradición judía las personas no se confiesan. Yo en general he respetado esa norma, pero en esta ocasión prefiero cometer un sacrilegio simbólico y confesar que siempre soñé con ser miembro de El Colegio Nacional. Desde los tiempos ya remotos en que hurgaba en los archivos de los “Siete Sabios” (entre ellos Manuel Gómez Morín y Vicente Lombardo Toledano), sabía que pertenecer a esta institución fundada por los maestros de esos maestros (Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes) era la distinción más alta a la que podía aspirar un hombre de letras en México. Estoy profundamente honrado y agradecido con mis colegas por haber considerado que mi trabajo reunía los méritos para hacer realidad ese sueño.

Ese trabajo debe mucho a muchas personas (la familia que formé, mis amigos, mis profesores, mis colaboradores, mis críticos, mis lectores), pero esta tarde quisiera convocar ante todo el recuerdo de tres maestros de El Colegio Nacional sin cuya obra y presencia mi vocación habría sido impensable. Don Daniel Cosío Villegas me enseñó a venerar a los liberales del siglo XIX, e inspiró en mí el deber no sólo de escribir historia, sino de editarla y difundirla. Octavio Paz, visionario poético, despertó en mí la pasión por sondear los ríos subterráneos del pasado en busca del sentido, la filiación y el origen. A Luis González y González le debo casi todo: el interés por conocer a México a través de los siglos, la inclinación por comprender a los hombres antes que juzgarlos o condenarlos; pero, sobre todas las cosas, le debo el amor al oficio.

Los tres cultivaron de manera distinta el género de la biografía: con retratos colectivos, individuales o generacionales. Pero en ninguno advierto la extraña condición óptica que describió Antonio Machado: “Por más vuelta que le doy —dice Machado que decía Juan de Mairena— no hallo la manera de sumar individuos.” A la vuelta de los años y tras los años de Vuelta, me he dado cuenta de que padezco esa condición, y ahora sé que es incurable. Sospecho que el biógrafo nace, no se hace. Admite que es imposible reducir la historia a biografía, pero sabe también que sin biografía no hay historia. Su atención al individuo no proviene de un culto reverencial a los héroes, sino de la convicción de que las personas cuentan en la historia tanto o más que las vastas fuerzas impersonales o los entes colectivos. El biógrafo se detiene en lo particular, único o meramente curioso de un personaje, pero intuye que una vida puede revelar a veces el sentido amplio de la historia.

Al cabo de treinta años de “no hallar la manera de sumar individuos”, he terminado por entender que mi propósito al escribir biografías ha sido recobrar una pequeña parte del abolengo de México, como un acto de gratitud a mi país, tierra de libertad que hace casi 75 años acogió a mis abuelos perseguidos por la intolerancia étnica y religiosa. Por eso esta tarde, si me lo permiten ustedes y los manes de mis tres maestros, quisiera agregar un abuelo más al elenco. No fue un presidente, cacique o caudillo. Fue un historiador casi olvidado de nuestro siglo XIX. Vivió entre 1804 y 1871. Su despertar fue el de México, y su vida, una metáfora posible de nuestra Historia. Se llamó José Fernando Ramírez.

*

La escena ocurre en la ciudad de Durango, un día de 1844. Albert Gilliam, cónsul de Estados Unidos en Monterrey, visita a un respetado patricio local. “Se me condujo —escribió— a un amplio recinto […] pletórico de libros sobre jurisprudencia. En el centro se apilaban documentos y obras de reciente consulta. Enseguida fui invitado a otro salón de mayores proporciones aún, que contenía una gran colección de libros sobre todas las ramas del saber y en varios idiomas.” Era sin duda, pensó, la biblioteca de un “gran hombre”. De pronto, entró Don José Fernando Ramírez. “De porte digno y viril […] era robusto, de estatura normal y frente alta […] Si el pueblo de México supiera apreciar y mantener sus libertades, un civil como Ramírez recibiría los sufragios para la Presidencia.”

La política no parecía ser, en absoluto, la vocación de José Fernando Ramírez. Abogado de profesión, había heredado intereses mineros en su nativa Parral, en Chihuahua. En Durango era socio de la próspera fábrica de tejidos “El Tunal”, y otra de tabaco. Pero su pasión era la historia del México prehispánico. Tal vez por ser un hombre de frontera, procuraba acercarse al centro, buscar “los despojos de la antigüedad”, “respirar el polvo de nuestros antepasados”. Obraba en él también, seguramente, la vieja propensión criolla de identificarse con el mundo indígena. En un discurso pronunciado el 16 de septiembre de 1837, Ramírez se había referido con repugnancia a los tres siglos coloniales (“despotismo extranjero”, “creencias supersticiosas”, “obediencia servil”, “insaciable sed de oro”) y presentaba el derrumbe del Imperio Español como un hecho ineluctable, inscrito en el curso de los cometas. Desde joven había comenzado a coleccionar y leer a todos los clásicos: Bernal, Gómara, Torquemada, Acosta, Solís, Clavijero. Pero a la llegada del cónsul lo ocupaba la lectura crítica de la Historia de la Conquista de México escrita por William Prescott. Aquel libro definiría su vocación.

En un minucioso opúsculo que publicó meses más tarde sobre Prescott, Ramírez hacía patente su genuina admiración por aquel “monumento […] de infatigable diligencia y laboriosidad […]” No obstante, a su juicio la obra denotaba un “desapego instintivo de raza” por parte del historiador, quien se refería a los indígenas “como bárbaros o salvajes que lanzaban aullidos y cuyos ejércitos no se replegaban ni retiraban, sino que huían“. Por ignorar las fuentes indígenas, Prescott había pasado por alto la identificación de Cortés con Quetzalcóatl, punto clave para entender el fatalismo de Moctezuma. Ramírez no eludió el espinoso asunto de los sacrificios humanos. Prescott había hablado del “refinamiento culinario” con el que la corte de Moctezuma ejercía la antropofagia, implicando que aquella práctica tenía un sentido de placer. Ramírez, con sólida argumentación, la circunscribía a su función de rito guerrero y religioso, y, recordando el atroz espectáculo previo a la caída de Tenochtitlan, apuntó: “nunca los mexicanos llegaron a comer carne de sus muertos.”

La conclusión, pensó Ramírez, era clara: México no poseía “completas la historia de la Conquista ni la del conquistador”. La empresa de fundir esas historias en una, sólo podría llevarla a cabo una “pluma filosófica que sintiera correr en sus venas, mezclada y con tranquilo curso, la sangre de los conquistadores y de los conquistados”. Pero no sería “entre las generaciones presentes, desprovistas de los medios necesarios y dominadas aún por las mezquinas pasioncillas”, de donde podría salir ese historiador mestizo, equilibrado y veraz, que “llamara a juicio a la familia”. Mientras tanto, José Fernando Ramírez entendía que su silencioso deber era localizar, recobrar, cotejar, clasificar y editar el cuerpo de documentos que le sirviera a aquel futuro historiador para escribir la obra que juzgara, con apego a la verdad, los pasados encontrados de México:

Todavía yacen sepultados en los archivos de ambos mundos numerosos monumentos que es necesario consultar, y ni […] siquiera poseemos, como los otros pueblos cultos, una colección regular de fuentes históricas. Por aquí debemos comenzar si es que aspiramos a la gloria de ver salir de nuestro país esa suspirada historia, persuadiéndonos de que nuestra única misión es acumular materiales, salvando con imparcialidad y buena fe, de la destrucción y del olvido, cuanto pueda serle útil.

A partir de entonces, Ramírez puso manos a esa obra. Avecindado en la ciudad de México, en plena guerra contra Estados Unidos, empleó el tiempo en “copiar los más interesantes manuscritos históricos” (provenientes del Archivo y del Museo), haciendo una labor de cotejo, ordenamiento y extracto “hasta formar una colección de 16 gruesos volúmenes”. Mientras en Palacio Nacional ondeaba el pabellón de las barras y las estrellas, empacó esos trabajos, junto con buena parte del Archivo Histórico, en 31 cajas que mandó a la bodega del editor José María Andrade. También ocultó piezas del Museo Nacional en casas de amigos. Ramírez sabía que, por una extraña maldición, los tres mayores compiladores documentales del México antiguo (Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, Don Carlos de Sigüenza y Góngora en el XVII, y Lorenzo Boturini en el XVIII) habían perdido, de una u otra forma, el tesoro que a lo largo de sus vidas habían congregado en la Nueva España. A México no debía ocurrirle esa nueva pérdida. Él era el eslabón solitario de aquella frágil cadena historiográfica. Encerrado en su “predilecta mitad”, como llamaba a su biblioteca (cuyo destino después de su muerte lo atormentaba), Ramírez se proponía “reunir en un cuerpo […] las tradiciones históricas esparcidas en los historiadores de los siglos XVI y XVII […] ” Esa labor, aunada a la paciente compilación de ricas fuentes sobre la Conquista material y espiritual, lo ocuparía el resto de la vida.

En 1852 se convirtió en director y conservador del Museo Nacional. Lo sería por varios años, de manera intermitente. Allí preparó un catálogo de piezas arqueológicas, trabajó en una cuidadosa edición de Sahagún (las únicas que existían, obra de Carlos María de Bustamante, eran sumamente defectuosas) y dio a luz su Cuadro histórico-geográfico de la peregrinación de las tribus aztecas. Al poco tiempo publicó sus admirables biografías de los señores mexicas. En 1855 viajó por París, Óxford, Berlín, Viena, Bolonia y Roma (es decir, por las bibliotecas de esas ciudades) para copiar, cotejar y litografiar códices, pictografías, manuscritos y obras inéditas. Para el efecto, había mandado dibujar en tarjetas dos mil jeroglíficos. De vuelta al país rescató y editó diversos Anales de los pueblos de México, entre ellos los valiosísimos de Cuauhtitlán. En 1858 fue interventor del gobierno en la incautación de bienes eclesiásticos. En el convento de San Francisco descubrió la famosa Crónica de la Conquista, matriz en la que habían abrevado varios autores del siglo XVI, y que llevaría su apellido: el Códice Ramírez. La Guerra de Reforma lo sorprendería en la edición del importante historiador tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo y la publicación, en 1859, de una obra maestra de la literatura biográfica: Noticias de la vida y escritos de Fray Toribio de Benavente Motolinia.

Filólogo, curador, editor, biógrafo, bibliógrafo, historiógrafo, historiador, era todo ello en silencio. Dudaba que sus afanes le acarrearan “estimación literaria”. Pero había que trabajar con “infatigable perseverancia”, aunque sus desdeñosos contemporáneos lo consideraban un mero “anticuario”.

*

La escena ocurre en la propia ciudad de Durango, en octubre del mismo año de 1844. Desesperados por el azote de los apaches y comanches que destruían vidas y haciendas, cerca de doscientos vecinos se han reunido para integrar dos compañías de patriotas. En el puesto de capitán, dirige la primera el licenciado José Fernando Ramírez, quien por aclamación es electo para redactar una “Representación” al gobierno supremo. Ramírez escribe entonces un desgarrador recuento de la devastación que había vivido Durango, abandonado “sin piedad a la cuchilla del salvaje”. Exigía al gobierno hacer “la guerra en forma” contra las tribus, penetrando con destacamentos nutridos hasta sus rancherías, tal como había hecho el gobierno español.

No eran los arduos estudios históricos lo que le granjeaba respeto al bravo capitán Ramírez. Era su valor cívico y su larga experiencia en el servicio público. Egresado de excelentes colegios de Zacatecas y México, versado en teología, jurisprudencia, latinidad e historia, había recorrido una amplia gama de responsabilidades en el gobierno, el foro y el parlamento, tanto en su estado como en la federación. Liberal radical, de joven había fundado en Chihuahua la primera logia masónica y dirigido varios periódicos cuya combatividad federalista le había valido el destierro de ese estado. Durango, en cambio, lo había acogido al grado de nombrarlo representante al 5o Congreso Constitucional en 1833. Allí agitó el avispero al proponer nada menos que la reorganización del poder militar en cuerpos cívicos, supeditados a los gobiernos de los estados. De vuelta en Durango, publicó una visionaria defensa de la tolerancia de cultos: “la intolerancia nos ha hecho perder las numerosas emigraciones de franceses y polacos en los últimos sucesos de Europa […] si hubiéramos consignado en la Constitución del 24 la libertad de cultos, nuestro país fuera floreciente y no estaríamos envueltos en esa ominosa guerra que nos destroza a pretexto de defender la religión.”

Al paso del tiempo, tras percibir la debilidad del poder central y la indefensión de las provincias, su postura se fue apartando del federalismo doctrinario en favor de un “centralismo administrativo” firme pero enteramente ajeno al despotismo militar, que detestaba. A fines de 1846 y principios de 1847, durante un tramo breve pero crucial de la guerra contra Estados Unidos, el azar le deparó nada menos que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía de México. Sobre aquellos tiempos aciagos escribió una “Memoria” notable. Era un historiador fatalmente envuelto en el vértigo de la política. Apenas sorprende que empleara con frecuencia el adjetivo “borrascosa” para describir su vida y la de su país.

La suya no fue una aleccionadora crónica de la guerra sino de la discordia, la mala fe, la torpeza, la inmadurez y la vanidad de la política en México. En plena invasión estadounidense —que Ramírez previó con claridad—, los liberales puros y moderados se hacían garras en el Congreso. Los primeros avalaban un decreto redactado por Ramírez para financiar la guerra con bienes del clero. Los segundos apoyaron una rebelión de jóvenes citadinos contra aquel decreto. En esas circunstancias, el clero había mostrado su cara más oscura: con el “enemigo extranjero (echando) anclas en Veracruz […] abrió sus arcas para encender la guerra civil.” A pesar del avance incontenible de las tropas de Scott, la Cámara se negaba a investir al Ejecutivo de las urgentes facultades que las circunstancias reclamaban, pero discutía con bizantino ardor un nuevo proyecto constitucional. Ramírez lamentó la “espantosa división” que reinaba en las Cámaras y escribió su epitafio: se trata de “un Congreso sin prestigio, sin poder, sin capacidad y, lo que es peor aún, hondamente minado y destrozado por los odios de partido que nada dejan ver con claridad, excepto los flancos y ocasiones que se le presentan para herir a sus enemigos”.

Aunque al principio lo sorprendió la pasividad del pueblo, pronto notó que en la ciudad de México se despertaba un auténtico patriotismo, que decayó por falta de mandos militares. Ramírez sabía que la responsabilidad de la derrota recaía en las elites rectoras: “Todos, universalmente todos, se han conducido de una manera tal, que justamente merecemos el desprecio y el escarnio de los pueblos cultos. Somos nada, absolutamente nada, con la circunstancia agravante de que nuestra insensata vanidad nos hace creer que lo somos todo.” En el centro del drama, advertía más de un “espantoso parangón” entre las dos conquistas: la de Cortés y la de Scott: las vulgares leyendas que corrían sobre la supuesta invencibilidad de los adversarios; la fatal “desmembración” y la carencia de “un simulacro siquiera de unidad” frente a ambas invasiones. Pero a diferencia de Tenochtitlan en 1521, en el México de 1847 faltaba un ingrediente: “Yo no quiero ni pienso en una victoria; deseo únicamente que salvemos el honor.” Y honor fue, justamente, lo que a su juicio faltaba a las clases dirigentes de México. Ramírez entró en un estado de profunda pesadumbre. “Avise a las personas de mi familia —escribió a su corresponsal en Durango— que estoy sano y salvo de cuerpo. Mi alma está destrozada.”

Fue entonces, en los meses en que la existencia de México estaba en vilo, cuando en una natural compensación comenzó a revalorar el otro legado de México, el legado de España. El tribuno que diez años antes había condenado la Conquista y la Colonia, ahora escribía un sutil retrato biográfico de Nuño de Guzmán, el feroz presidente de la Primera Audiencia, no para excusar sus faltas gravísimas y su crueldad, sino para situarlo en su contexto histórico y comprenderlo a la luz del presente. Aquel personaje había llegado a México años después de la Conquista con el objeto de reafirmar la majestad del poder civil frente a los fueros militares de su tiempo (encarnados por Hernán Cortés) y los fueros eclesiásticos (encarnados por el obispo Fray Juan de Zumárraga). Había fracasado, por supuesto, como el propio Ramírez había fracasado frente a los mismos fueros en su época, pero Ramírez logró calar a fondo en la mentalidad de la época y recobrar episodios de trágica grandeza en la vida del implacable conquistador de Jalisco. Ese libro merecería un siglo después el encomio de un jalisciense distinguido: “la obra de Ramírez —apuntaría Juan Rulfo— […] en su análisis ponderado y ejemplar […] aún no ha sido superada.”

En el epílogo de aquella biografía, Ramírez amplió su reflexión hasta abarcar el sentido todo de nuestra historia. Ya no le parecía un desastre que el México antiguo hubiera sido conquistado por España:

Nuestro continente, fue descubierto y conquistado por la nación más culta, más poderosa, más floreciente y respetable que existía en el siglo de la conquista […] Esa nación […] se encontraba […] exactamente al nivel de los pueblos americanos (mexicanos, tezcocanos, peruanos), lo cual junto a la mayor homogeneidad o menor discrepancia de raza, contribuyó a operar esa fusión tan pronta que se presenta como un prodigio en la sangrienta historia de la destrucción y renovación de los pueblos.

El prodigio era el mestizaje: “quizá no será posible encontrar en el país una persona que, formando la tercera generación, pueda decir: ‘Yo no tengo una gota de sangre mexicana’.” Y Ramírez aportaba una prueba concluyente: “Muy pocos años habían pasado de la Conquista y ya había literatos indígenas de raza pura que empuñaban la pluma para trazar su vivo y espantoso cuadro [ante] la presencia misma de los conquistadores.” En cambio, en “la parte opuesta del continente [es decir, en Estados Unidos […] era] imposible descubrir siquiera el nombre de las generaciones exterminadas”.

Ocupó por segunda vez el ministerio de Relaciones Exteriores en 1851. Tras sostener ríspidas negociaciones encaminadas a impedir que Estados Unidos dominara el Istmo de Tehuantepec con el pretexto del canal interoceánico, acentuó su rencor histórico contra el vecino del norte. En esos años preparaba ya su Vida de Motolinia, donde rescató una reflexión de aquel misionero del siglo XVI sobre el “mejor modo” de gobernar los nuevos reinos de ultramar: “Lo que esta tierra ruega a Dios es que dé mucha vida a su rey y muchos hijos para que le dé un infante que la señoree y ennoblezca y prospere […] porque […] una tierra tan grande y tan remota y apartada no se puede desde tan lejos bien gobernar.” La clara inclinación del gobierno liberal de Benito Juárez a pactar con Estados Unidos (sobre todo en el espinoso tema del Istmo) debió de influir en su fuero interno al grado de despertar la ilusión de que la opción soñada por el franciscano Motolinía era aún posible: un Habsburgo en el trono de México.

Cuando Maximiliano llegó a México en mayo de 1864, José Fernando Ramírez cumplía sesenta años de edad. En el sesgo político más desconcertante para quienes lo habían traído al país, Maximiliano refrendó varios principios liberales de la Reforma, en especial los concernientes a la Iglesia y el Estado. Con ese objeto se propuso atraer a los liberales moderados, y Ramírez era un candidato ideal. No necesitaba el nuevo cargo, pero su desencanto de la república representativa, la paradójica convicción de consolidar los ideales liberales en el marco de una monarquía constitucional, el odio a Estados Unidos (y, claro, la lisonjera insistencia de Maximiliano) lo convencieron finalmente de ocupar, por tercera vez, la cartera de Negocios Extranjeros. En publicaciones del exilio liberal, Ramírez fue considerado un “imprudente renegado de todos los partidos”.

Ocupó el cargo de julio de 1864 a marzo de 1866. Festejaba el apoyo de los indios a Maximiliano, cuyo indigenismo se traducía en leyes protectoras de sus pueblos y restitutivas de su propiedad comunal. Ramírez nunca se entendió con los militares franceses (que especulaban con la guerra) y fue él quien aseguró la vigencia de las Leyes de Reforma, para alarma del Nuncio Apostólico, a quien le parecía increíble que el gobierno imperial “propusiera y rematara la obra de Juárez”. El Emperador lo colmaba de honores y le daba carta blanca para la fundación de una Academia de Ciencias para la investigación arqueológica. Le confió la elaboración de leyes perdurables (como el Código Civil y de Procedimientos), o lamentables, como el Decreto del 3 de octubre de 1865, que condenaba a muerte sin juicio a los adversarios.

Anticipando el fin del Imperio, “lanzado de su patria por las borrascas políticas que la agitaban”, se exilió en Bonn. Llevaba consigo buena parte de sus libros y su archivo. En México dejó editada la Historia de las Indias de Nueva España de Fray Diego Durán, cuya “particularidad —escribió— es que ella nos representa al vivo el pueblo mexicano. Le vemos mover, le oímos discurrir, sentimos lo que siente”. Volvió a peregrinar por las bibliotecas europeas. En la de Madrid hizo hallazgos sobre la obra dispersa de Sahagún. Cansado de su “penosa carrera”, iba de “investigación en investigación […] pero no veía lo que escribía, sino para olvidar y entretener en mi soledad las amarguras de mi expatriación”. Su esposa había muerto en 1867. Muy pronto supo que sus propiedades habían sido confiscadas. En México su nombre era anatema, pero Ignacio Manuel Altamirano tuvo el valor de publicar un texto suyo en El Renacimiento. El destierro sería definitivo: el 2 de octubre de 1869 Juárez escribió y rubricó de su puño y letra una lista con los nombres de “prominentes imperialistas”: del lado izquierdo puso el “sí” a los que podían volver; del lado derecho, marcó el “no”. El nombre de Ramírez aparecía con el “no”, y aparecía dos veces.

Murió en Bonn, en marzo de 1871, dejando una orden expresa para evitar que su biblioteca saliese de México. Alfredo Chavero (a quien los hijos de Ramírez venderían los libros) la utilizaría copiosamente para el primer tomo de México a través de los siglos y publicaría algunos inéditos de su maestro, pero no respetó sus deseos. La vendió a un vivales, quien la colocó en Londres para su subasta. Así, se repetía la maldición de Sahagún, y se repetía doblemente, porque muchos de aquellos libros eran nada menos que inéditos del propio Sahagún. México perdió aquella “predilecta mitad” cuya “desaparición después de su muerte” había sido el mayor temor de Ramírez. Sus restos regresaron, para descansar en el Panteón Inglés de la Tlaxpana, hoy desaparecido. La Iglesia no consintió en darles sepultura. Su acervo documental fue a dar al archivo del Museo Nacional. Una parte de su obra permanece inédita; otra, muy sustancial, ha sido rescatada en la excelente edición que preparó Don Ernesto de la Torre Villar y publicó la UNAM.

*

Hay en la biografía de Ramírez lecciones para nuestro tiempo, y para todos los tiempos. La primera se refiere al oficio de historiador, y cabe resumirla así: no sólo sirve a la historia quien escribe historia, también quien la compila, edita y difunde. Imaginemos por un momento la historiografía del México prehispánico sin su abnegado trabajo. Sería el territorio de la amnesia. Durante buena parte del siglo XIX, aquel pasado pareció tan remoto e inútil, y tan salvaje en sus ritos, que liberales y conservadores (con la sola excepción de Bustamante) lo desdeñaron por igual. A contracorriente de su época, Ramírez construyó, él solo y de su peculio, parte de nuestros cimientos culturales, salvando la memoria del México Antiguo. Pero su mayor aporte no fue resguardar ese pasado sino darlo a conocer. Regaló a su país el legado perdurable de sus fuentes históricas en ediciones impecables, sólidas y veraces. Muy pocos, a estas alturas, entienden en México la nobleza y la importancia que tiene para un país el trabajo editorial, llevado a cabo con rigor y pasión.

Una segunda lección atañe al uso y abuso político de la historia. Por un lado, el acervo rescatado por Ramírez fue el sustento del gran libro de su discípulo Manuel Orozco y Berra; acompañó la magna labor historiográfica de Joaquín García Icazbalceta para el siglo XVI, e inspiró obras de los verdaderos estudiosos del México prehispánico —de Francisco del Paso y Troncoso hasta Miguel León Portilla. Pero a los pocos años de su muerte, los porfiristas —que apenas musitaban su nombre— descubrieron en el pasado prehispánico una fuente de legitimación política. La Revolución Mexicana fue más lejos y mistificó en buena medida aquella historia, hasta volverla materia de una ideología política enfrentada —como en una inútil y anacrónica reedición de la Conquista— a su gemela enemiga, ambas indiferentes al milagro histórico de convivencia que Ramírez tanto valoró como reacción a la Guerra del 47, esa convergencia que nos hace diferentes no sólo de Estados Unidos sino del resto de los países de América Latina: el vasto mestizaje étnico y cultural, que se traduce en una tolerancia básica del mexicano en cuestiones de raza y religión. En lo que tenían de excluyentes, aquellos dos fanatismos de la identidad (indigenismo e hispanismo) sirvieron más al poder que al saber. El saber sólo hizo progresos cuando los historiadores procuraron orientarse de acuerdo con el ideal científico y humanista de aquel ilustrado juez duranguense, que quiso encontrar en el conocimiento puntual del pasado el acuerdo que el país requería para no desintegrarse. En este sentido, el ideal historiográfico de Ramírez era también un ideal político. Y un ideal vigente, porque no es en el uso enconado y militante de la historia, sino en la honrada búsqueda de la verdad, como encontraremos la vía de la madurez nacional.

Esa búsqueda —única justificación del oficio de historiar— integra la vida de los pueblos, ayuda a entender el pasado y a aclarar el presente, pero no revela las claves del futuro. La historia es una sabiduría falible. Sólo así se entiende el azaroso comportamiento político del sabio Ramírez. ¿Fue una traición pactar con una potencia europea para equilibrar el arrogante poderío de Estados Unidos? No fue una traición, aunque sí un grave error, porque —como escribió el gran liberal José María Iglesias— “no es compatible con la dignidad de hombres libres la tutela extranjera”. Pero los propios liberales no podían tirar la primera piedra: estuvieron a punto de ceder el Istmo a Estados Unidos. ¿Fue un pecado creer en Maximiliano? Fue un albur que le costó el ostracismo y la vida, no un pecado. Ese régimen fugaz no fue un paréntesis inaudito: existió, y por caminos paradójicos influyó en nuestro destino. Si la Revolución hubiese reconocido a todos sus precursores, habría encontrado en aquel ingenuo Habsburgo (y en Carlota, apodada “la roja”) a los protectores de las clases desvalidas. Por lo demás, en varios aspectos Ramírez leyó con nitidez su presente. Vivió el típico predicamento del liberal moderado que queda mal con tirios y troyanos, y a quien la historia sólo otorga, a destiempo, el callado homenaje de los hechos. Nadie reconoció que su defensa de la libertad de cultos volvió irreversible la obra de la Reforma y abrió las puertas a la tolerancia y la inmigración. Nadie recordó que su ánimo conciliador precedió al de Porfirio Díaz. Su biografía política, en fin, refuta las clasificaciones de “buenos y malos” con que suele desfigurarse la complejidad de nuestro pasado. Fue un liberal católico y anticlerical, que por convicción y desesperanza pasó del federalismo al centralismo y de allí a la monarquía.

Su vida encierra también un mensaje profundo sobre la arquitectura política de México. Profundo y perturbador. Alguna vez le escuché a Octavio Paz una frase que tardé en entender: “México no se ha consolado nunca de no haber sido una monarquía.” No exageraba. Al hundirse el orden monárquico tradicional, algunos pensadores (Ramírez entre ellos) confiaron en construir un orden republicano. La experiencia demostró, una y otra vez, que no teníamos “la instrucción teórica, la práctica, las virtudes ni el carácter personal” que exigía la implantación del sistema representativo. El vacío de poder fue ocupado por los caudillos carismáticos. En la biografía de Ramírez, como en la de México, hubo esa búsqueda desesperada de las fuentes legítimas de autoridad. Incapaz de consentir la regresión que suponía una dictadura militar, desilusionado ya de la república representativa, pensó que era posible volver al orden tradicional, sin sacrificio de la independencia. Era la única forma de aliviar el desconsuelo histórico de México. Desconsuelo tan grande, en efecto, que Porfirio Díaz encontró la manera de mitigarlo por casi cuarenta años, instaurando una “monarquía con ropajes republicanos” (la frase es de Justo Sierra). Y el siglo XX no encontró mejor arbitrio que continuar mitigándolo por otros setenta años, mediante una sucesión de “Monarquías absolutas y sexenales”. ¿Cuál fue entonces el paréntesis inaudito de nuestra historia: la monarquía o la república? La pregunta vuelve aún más relevante la vida borrascosa de Ramírez, porque tras ciento veinte años de postergación, en los albores del siglo XXI, México ha vuelto a proponerse la adopción definitiva del sistema republicano y representativo. ¿Arraigará esta vez nuestro ensayo democrático? ¿Encontrarán los poderes su equilibrio y su sitio?

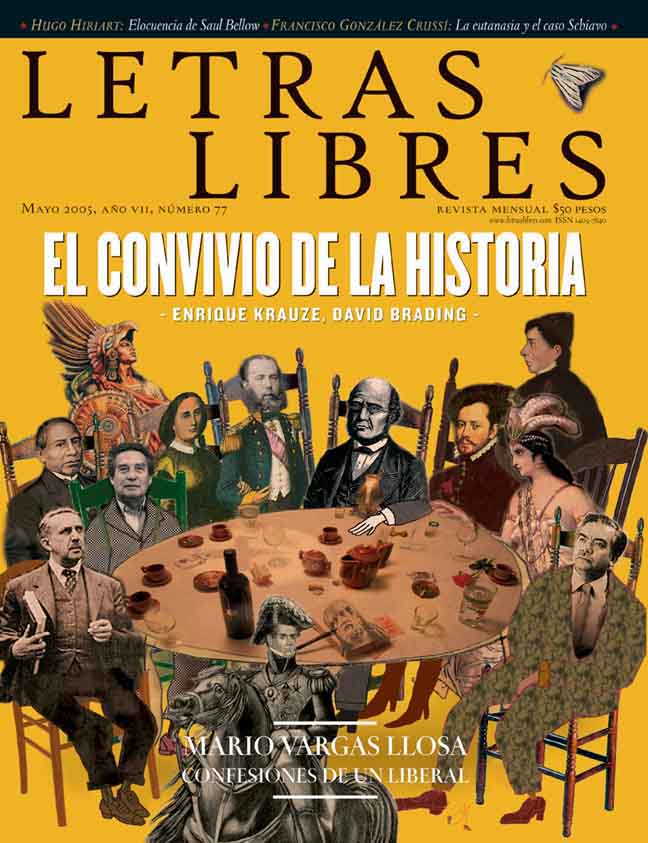

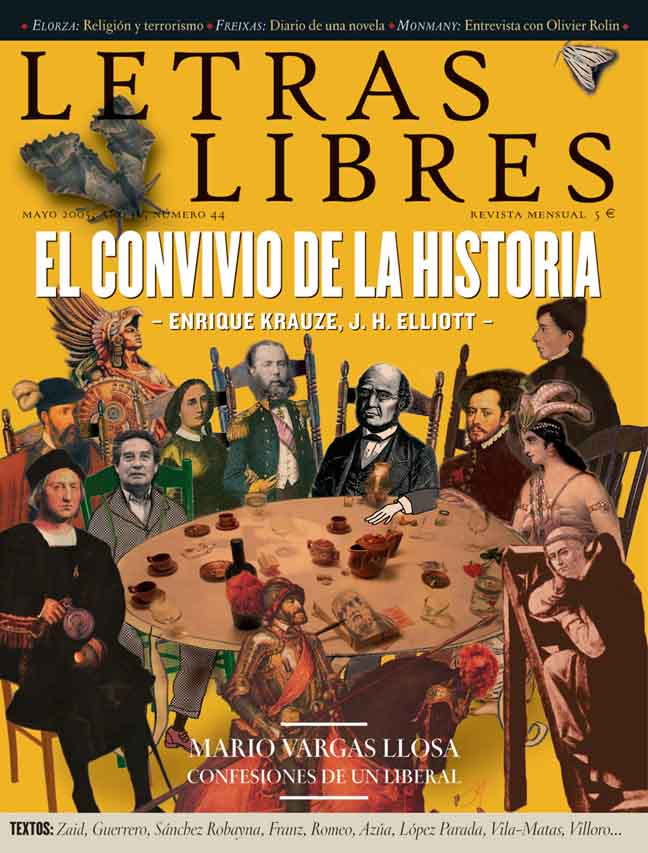

Descubrí a José Fernando Ramírez un día, ojeando su Vida de Motolinia, editada en 1904. Me deslumbró la equidad en su juicio, la delicadeza interpretativa, la sobriedad de estilo. Su propósito era precisar el lugar complementario de Motolinía y Fray Bartolomé de las Casas en la historia de México. En vida habían sido adversarios implacables. El franciscano defendía la Conquista militar y buscaba sobre todo la conquista de las almas. Su utopía era misional y educativa. Era un apóstol. El dominico detestaba la Conquista militar y buscaba sobre todo la defensa de los indios. Su utopía era tutelar y justiciera. Era un profeta. Sobre ambas antiguas utopías, que se creían excluyentes, se fundó en el siglo XVI la cultura profunda de México, menos un capítulo de la historia particular de España que un capítulo de la historia universal del cristianismo. ¿Es compatible esa antigua y, en muchos sentidos, admirable matriz, con la modernidad económica y política? Ésa es la pregunta clave de nuestra historia y aún ahora, en pleno siglo XXI, carecemos de elementos suficientes para contestarla. Ramírez tampoco tenía la respuesta definitiva, pero había publicado ese libro en plena guerra de Reforma como para subrayar —moderado, al fin— que los conservadores y liberales, los bandos que la contestaban a balazos, podían debatir sobre ella de forma civilizada. Me entristeció pensar en esa guerra y en todas nuestras pavorosas guerras fratricidas, parricidas, filicidas, y me conmovió entender el acto de concordia que intentaba aquel libro. Sentar a la mesa a Las Casas y a Motolinía era una forma de “llamar a juicio de familia” a los antepasados, a indígenas y españoles, insurgentes y realistas, liberales y conservadores, para escuchar y ser escuchados, para hablar de las ideas y no matarse por ellas.

Ninguna lección más perdurable que la de llamar al diálogo entre nuestros pasados: no otra cosa intentó Don Fernando con su obra, alentó Don Daniel en sus empresas, predicó Don Octavio en sus ensayos, y plasmó Don Luis en sus libros. Todos, a la postre, sintieron la misma perplejidad ante las borrascas de nuestra historia, y, para disiparlas, desearon que los mexicanos encontráramos la manera de dialogar, en un marco de tolerancia y de respeto al conocimiento. “Sólo es amigo el que dice lealmente la verdad, y la verdad toda entera”, escribió Ramírez, como pudo haber escrito cualquiera de mis tres inolvidables maestros. Por eso los he convocado a todos esta tarde, aquí, entre nosotros, para comulgar con una verdad en la que, estoy seguro, todos creemos: la sencilla verdad contenida en el lema que fundó hace más de seis décadas, y que aún inspira, los trabajos de El Colegio Nacional: “libertad por el saber.” –

Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.