Lucien Febvre solía recordar insistentemente durante sus clases que las mentalidades evolucionan a un ritmo lento, extremadamente lento. Al parecer nos adaptamos con más facilidad a las revoluciones tecnológicas que a nuevas costumbres, valores e ideas, y somos capaces así de incorporar con mayor rapidez a nuestro horizonte cotidiano un ordenador o un móvil que los principios del relativismo cultural o la igualdad entre los sexos. Según los propios historiadores de las mentalidades, esto obedece, en parte, a los vínculos emocionales que a menudo nos unen a nuestros hábitos y creencias, y, en parte, al desfase creciente que existe en nuestras sociedades entre la producción y la difusión de conocimientos, es decir, entre ciencia y opinión. Las dos explicaciones, pienso, son válidas. Algo en nosotros se aferra a esas antiguas verdades que una vez nos inculcaron y que se han convertido, con el tiempo, en una seña de identidad, o casi en un pedazo de nosotros mismos. Y, ciertamente, poco nos ayuda a cambiar la inmensa mayoría de los medios actuales que, después de haber renunciado a cualquier veleidad educativa, multiplican los programas y espacios por los que circula impune la más baja ideología.

Hace apenas unos meses, el 12 de octubre pasado, un grupo de exaltados partidarios del presidente venezolano Hugo Chávez derribó la estatua de Cristóbal Colón que, desde hacía medio siglo, dominaba una céntrica avenida de Caracas. El bronce fue arrastrado luego por los manifestantes hasta el Teatro Teresa Carreño donde el líder pronunciaba, en aquel momento, uno de sus interminables discursos. Como de costumbre, la policía no intervino y tuvieron que pasar varias horas antes de que alguien viniera a recoger los mutilados restos del Almirante. Así concluyeron los festejos de otro “Día de la Raza” o, mejor, de otro “Día de la Dignidad Indígena”, para ser fieles al nuevo vocabulario oficial bolivariano. No es improbable que los manifestantes caraqueños tuvieran aún frescas aquellas primeras imágenes de la toma de Bagdad y del simbólico destronamiento de la estatua de Saddam Hussein. Pero su gesto quería vehicular, a todas luces, un mensaje muy distinto y no se cumplía de cara al porvenir sino más bien al pasado. Bajo el cielo de Caracas, lo que se hacía era una violenta y anacrónica condena del imperialismo español, que se acompañaba de la consabida denuncia de la Conquista y la fervorosa reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, el todo salpicado de imprecaciones, gritos y lamentos ante tanta sangre derramada y tantas riquezas perdidas. “Es como si la nostalgia de la Conquista y de la Colonia les impidiera ver la realidad actual”, comentó con ironía la antropóloga Paula Vázquez al reseñar el suceso en la prensa venezolana.

Sé que esta escena tuvo lugar en Caracas y que se produjo en un momento político muy preciso, apenas unas semanas antes de las elecciones municipales y regionales. Sin embargo, estoy seguro de que, si se dieran las mismas condiciones de presión y de temperatura, podría repetirse en forma casi idéntica en otras ciudades de América Latina. Y es que este linchamiento de Colón constituye algo más que un incidente: se trata del signo que nos advierte sobre la persistencia de la Leyenda Negra en la mentalidad latinoamericana actual. De pronto pareciera que de nada han servido ni el desarrollo de las comunicaciones ni los avances de la globalización, pues, en el fondo, todo sigue igual y el resentimiento es el mismo: cualquiera que viaje hoy por Bolivia, Argentina o Colombia no podrá menos que comprobar que, lejos de disiparse con el nuevo siglo, la recalcitrante leyenda sigue presente y bien arraigada en el alma de millones de seres que no sabrían reconocerse sin ella. Peor aún: para muchos, no sólo sigue siendo una indiscutible verdad histórica sino un modo de explicar los orígenes de la situación de miseria e injusticia que se vive en nuestros países. Es eso lo que han aprendido en los manuales escolares, es eso lo que dicen los discursos de los héroes de la Independencia, es eso, en fin, lo que les han repetido hasta la saciedad nuestros diversos caudillos populistas a lo largo del siglo XX (para no hablar de intelectuales orgánicos, como Eduardo Galeano, o indigenistas profesionales, como Rigoberta Menchú). Se equivocan los que crean o hayan creído que el sentimiento antiespañol es o era algo definitivamente superado. Recordemos las protestas de todo género que marcaron las incómodas y aún cercanas celebraciones de 1992. En la mejor tradición populista latinoamericana, Hugo Chávez no ha hecho más que reactivar, una década después, una de las narrativas profundas de nuestra ideología y ha puesto así en práctica una vieja y eficaz receta política de la que se han servido, entre nosotros, marxistas y peronistas, castristas e indigenistas: utilizar la Leyenda Negra como un revulsivo moral que despierta un atávico sentimiento de indignación colectiva y permite conseguir una rápida e irreflexiva adhesión a las posturas antiimperialistas. No en vano algún comentarista político ha calificado al presidente venezolano de “mago de las emociones”.

Esta persistencia de la Leyenda Negra en la mentalidad latinoamericana resulta hoy tanto más lamentable cuando se piensa en la radical mudanza de horizontes que se ha producido dentro de nuestra historia colonial en los últimos treinta años. A la brillante generación de hispanistas de la posguerra formada por figuras como Marcel Bataillon, John Elliot o Silvio Zavala le ha seguido otra no menos innovadora y creativa que ha ido sacando la interpretación de los procesos de conquista y colonización justamente de la perspectiva dicotómica y simplificadora en que había querido encerrarla la historiografía vinculada a la leyenda antiespañola. Recorrer los libros de Anthony Pagden, Serge Gruzinski o el recientemente fallecido Enrique Tandeter, por citar sólo algunos nombres, supone así descubrir una historia que no es ya solamente la de las tensiones y enfrentamientos entre conquistadores y conquistados, explotadores y explotados, metrópoli y colonias. Se trata ahora de mirar con ojos nuevos dinámicas históricas de una muy alta diversidad y complejidad que no esconden la existencia de la dominación española ni de una relación de poder desigual, pero cuya lectura exige marcos mucho más amplios si se las quiere entender a cabalidad. Y es que uno de los problemas mayores que ha conocido el estudio de nuestra historia colonial ha sido el obligado tributo que, a la zaga de la Leyenda Negra, hubo que pagarle durante mucho tiempo a una visión polémica y maniquea, sostenida, primero, por la ideología de la Independencia y, luego, por la ideología marxista. De acuerdo con esta visión, la Conquista fue la invasión armada del territorio americano por parte de España, que destruyó los milenarios equilibrios de los grupos autóctonos, impuso la exportación de los capitales que resultaron del trabajo forzado de los indígenas y reorganizó la sociedad en función del origen étnico de las distintas castas. Varias décadas han sido necesarias para que se pueda decir al fin lo que ya decían decenas de documentos y testimonios: a saber, que la Conquista no siempre fue armada ni participaron en ella sólo los españoles, que una parte de las riquezas de América se quedó en América y no sólo aprovechó a los europeos, y que el origen étnico no fue el único criterio en torno al cual se articularon el poder, la economía y las sociedades en la Colonia.

Lo esencial, sin embargo, es haber salido de la lógica del enfrentamiento —de la guerra de civilizaciones— para abrirse a perspectivas más vastas y más ajustadas a lo que fueron nuestros siglos XVI, XVII y XVIII. Así, los trabajos de Gruzinski sobre la producción de imágenes y los intercambios de códigos de representación visuales, los de Pagden sobre el concepto de indio y el nacimiento de un pensamiento antropológico vinculado al proceso de evangelización, o los de Tandeter sobre la minería de la plata en el Potosí y la incorporación de los indígenas a los mercados andinos, todos éstos y varios más nos han mostrado aspectos muy distintos de nuestro pasado y un mundo que no sólo estaba hecho de guerras, injusticia y pobreza sino también de gentes que combinaban los aportes de las diferentes culturas, se movían de un grupo a otro, se enriquecían o se arruinaban, se unían o se separaban, y a veces incluso perdían las huellas de su propio origen o se inventaban alguno improbable. En ese universo, que Gruzinski califica en uno de sus libros de “fractal”, no valen ya las rígidas categorizaciones de la lucha de clases ni los trasplantados esquemas de las castas de la India. Las interrelaciones entre los individuos y los actores sociales son múltiples y heterogénas: muchos españoles son encomenderos y hacendados y miembros del Cabildo, pero los hay también artesanos o campesinos o pobres o dependientes, como hay también indígenas nobles y propietarios de grandes extensiones de terreno, o pequeños empresarios mineros (yaconas), o artesanos que hacen negocios en las ciudades, o africanos manumisos que se han enriquecido en las minas, o que se dedican al contrabando, o a la cría de ganado y al comercio. Allí donde la historia tradicional no veía sino españoles-encomenderos, indígenas-campesinos y africanos-esclavos, la nueva historia ha venido a barajar otra vez las cartas y hoy por hoy nos muestra que el mestizaje fue algo más que un fenómeno biológico: fue el motor de estructuras sociales cambiantes e inestables donde la determinación del lugar de un grupo o un individuo no sólo respondía a criterios étnicos (español, indio, negro, mestizo, etcétera) sino a la vez, y sin contradicción, a criterios jurídicos, políticos, estamentales, profesionales, familiares, regionales y religiosos, entre muchos otros.

La Leyenda Negra sale, por supuesto, muy mal parada de una confrontación con esta otra historia de la Conquista y la colonización. Nadie niega, repito, ni la dominación ni la explotación, pero, por ejemplo, en lo que respecta a las sonadas guerras y matanzas que habrían arrojado un saldo de quince o veinte millones de indígenas muertos, resulta que los enfrentamientos armados parecen haber sido más largos y más cruentos en las zonas menos habitadas del continente, y aun así nada avala las cifras astronómicas de Las Casas y del milanés Benzoni. Si bien es cierto que todavía no se sabe cuál era la población de América en 1492 (uno de los datos más recientes, el de Denevan, es de 53 millones), los historiadores atribuyen la hecatombe de la demografía indígena principalmente a las repetidas epidemias que se suceden a lo largo del siglo XVI y a los constantes reagrupamientos en misiones y encomiendas, que facilitaron la propagación de los virus y contribuyeron a la disolución de las estructuras sociales originales. Según Cook, las seis epidemias que se suceden en el Perú entre 1524 y 1615 se llevan a la tumba a un porcentaje de la población indígena que oscila entre el 79% y el 91 %. Otras estimaciones sobre México o las Antillas son tanto o más escalofriantes, pues, sea cual fuere el dato demográfico, se trata de una catástrofe humana innegable y que debe formar parte de nuestra memoria histórica. Pero hablar pura y simplemente de “genocidio”, con todo el peso que tiene esta palabra dentro del mundo contemporáneo, es hacer un proceso de intenciones, lo que es propio de la ideología y no de la historia.

Los derechos de los grupos indígenas deben ser respetados y reconocidos en nuestras sociedades plurales, tal y como deben ser respetados y reconocidos los derechos de otras minorías étnicas o sexuales. Hoy por hoy, no les hacen ningún favor los populistas al asociar sus reivindicaciones a una perversa leyenda que ya ha ocupado durante demasiados siglos un lugar privilegiado en la mentalidad latinoamericana y, permítaseme que lo añada, también en la española. Y es que no faltan en la Península aquellos que aún tienen una relación conflictiva con Latinoamérica y cuando se sienten progresistas, están dispuestos a endosar indiscriminadamente todas las acusaciones que se le hagan y a admitir que tienen una suerte de deuda histórica con nosotros, esa compulsiva neurosis en la que se mezclan el paternalismo, la culpa poscolonial y el viejo arte del flagelante. ¿O se trata acaso de una manifestación más del eterno combate de España contra España? Es difícil saberlo, pero ya lo dijo Bergamín: no hay nada más antiespañol que un español.

Lucien Febvre solía recordar insistentemente durante sus clases que las mentalidades evolucionan a un ritmo lento, extremadamente lento. No sé si alguna vez agregó que, si no se hace nada para que evolucionen, lo hacen con una lentitud todavía mayor. A la luz de los recientes sucesos de Caracas y de la nueva ola populista que se anuncia en Latinoamérica, quizás ya vaya siendo hora de que tratemos de deshacernos de una vez por todas de la Leyenda Negra a un lado y otro del Atlántico. Nunca antes los historiadores nos habían ofrecido tantos y tales instrumentos para desmentirla y liberarnos de ella. Creo que habría que saltar sobre la ocasión, pues mientras la Leyenda Negra persista y siga incrustada en las conciencias no sólo representará un obstáculo ideológico para que nos formemos una imagen más completa y más compleja de nuestro pasado común, sino que será, además, lo que ya ha sido tantas veces: esa prístina semilla de la ira que encienden regularmente nuestros caudillos, para hacernos sentir que la razón de nuestros males son los otros, que desde afuera nos dominan y nos pillan, y que, en el fondo y desde siempre, no hay justicia ni instituciones legítimas en nuestra tierra. –

Un anarko simposio

El simposio anarquista realizado en Ciudad Universitaria terminó con poca asistencia, absoluto desorden y todo el mundo mandándose respectiva y mutuamente al carajo.

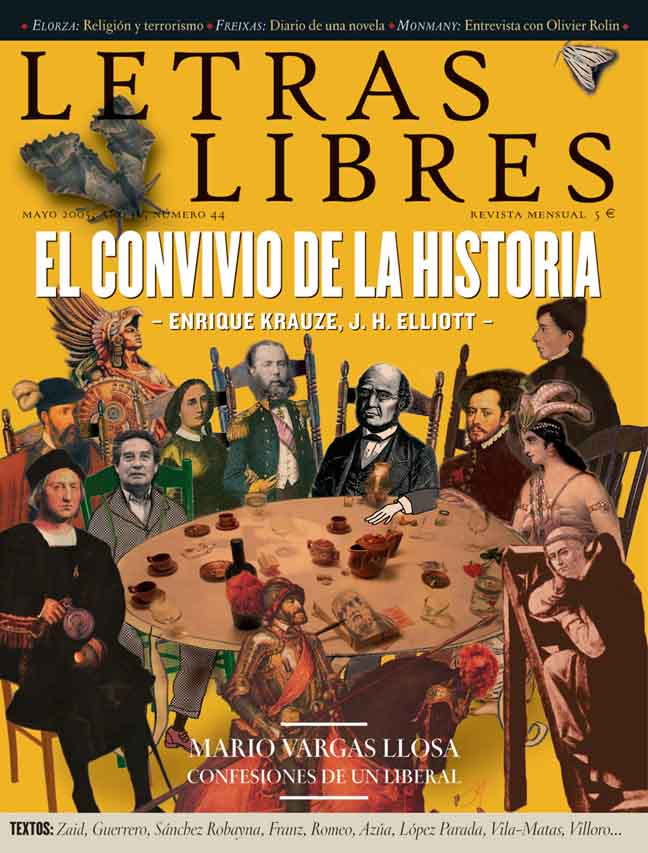

200 portadas de Letras Libres

Un breve documental cuenta la historia de doscientas portadas de Letras Libres.

El Whitney: una revisión finisecular

Con esta entrega, inicia en Letras Libres un espacio dedicado a las artes plásticas. Germaine Gómez Haro analiza la magna exposición del Museo Whitney de Nueva York sobre…

Immanuel Ben Solomon, poeta vulgar

Immanuel Ben Solomon (c. 1260- 1328) vivió en Roma principalmente, aunque deambuló de acá para allá. Escribió poesía en hebreo, en italiano y es el introductor del soneto en la lengua hebrea.…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES