Albert Einstein se quejaba amargamente de que su teoría de la relatividad general había sido malentendida por el gran público, que la tomó como una confirmación del relativismo político y moral. Si el espacio y el tiempo eran relativos, pensó la gente, también habrían de serlo la verdad o la justicia, el bien y el mal. Einstein era un judío no practicante, pero se había educado en valores firmes sobre lo que era correcto, y lo guiaba un afán sincero de descubriento de lo factual.

Ese relativismo que creció en los años 20 y que culminó en el auge de los fascismos en la década siguiente está también presente en las sociedades posmodernas, y constituye uno de sus rasgos fundamentales. La posmodernidad ha tenido sobre el consenso liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial el efecto de esos espejos que Valle Inclán nos legó para el esperpento o, por decirlo con mi tiempo, ha cobrado la apariencia de ese mundo al revés que dibuja Stranger Things, donde todo es lo mismo pero apenas nada es reconocible, merced a una atmósfera que hace de la realidad un lugar extraño.

Así, los viejos valores del liberalismo han quedado distorsionados. El pluralismo de antaño ha derivado en el mencionado relativismo, de forma que la respetabilidad y la convivencia de opiniones e intereses diversos ha dado paso al cuestionamiento de la objetividad. Por ejemplo, poner en entredicho el acuerdo científico en torno a la necesidad de las vacunas se presenta como un punto de vista más, tan válido como su agón positivista y legitimado por el pluralismo democrático. Es cierto que este reto no ha logrado derribar las posiciones consensuadas, y prueba de ello es que los negadores de las verdades aceptadas por la comunidad científica pretenden también imbuirse de autoridad científica, esto es, han aceptado el marco que hace de la ciencia el paradigma dominante y de prestigio.

El caso no es anecdótico. Otros valores clásicos del liberalismo se han visto deformados en el espejo posmoderno. La libertad de expresión ha derivado en una democracia de la expresividad, donde las aspiraciones materiales han cedido lugar a la afirmación de lo sentimental y lo personal. La salvaguarda de las minorías en tanto que sujetos con iguales derechos ha dado lugar a las políticas de la identidad, donde los destinatarios del mensaje y la acción políticas ya no son ciudadanos individuales, sino grupos homogéneos separados por atributos étnicos, sexuales, religiosos, genéricos.

Ello no ha supuesto la desaparición del individuo, pues paralelamente a las ideas sociales dominantes ha seguido funcionando la maquinaria capitalista, que preserva y desarrolla necesariamente la conducta individual. Sin embargo, también el individualismo de antaño, que tuvo un papel emancipador y de afirmación de derechos y libertades inviolables, personalísimas, ha devenido en narcisismo. La dimensión narcisista tiende a anteponer el valor de la propia experiencia sobre la frialdad estadística y sobre el empirismo aséptico, desapasionado. Esto tiene mucho que ver con el triunfo del relativismo, así como con la equiparación de verdad con circunstancia o percepción personal.

Como anécdota marginal, estos días han gozado de espacio mediático los llamados terraplanistas, seguidores de una teoría que considera nuestro planeta un inmenso disco amurallado. En una entrevista, el presidente de la Sociedad de la Tierra Plana aseguró: “Yo no creo en nada porque lo diga un libro. Tengo que sentarme, pensar en ello y ver si lo puedo experimentar”. Se trata de una postura excéntrica y poco representativa de las sociedades occidentales, pero ilustra los mecanismos psicológicos que operan con frecuencia: la confusión del empirismo con la propia experiencia como herramienta de conocimiento del mundo, la sospecha ante los expertos y el consenso científico, y la desvirtuación de la idea ilustrada que invitaba a mantener una actitud crítica y escéptica ante el dogma. La duda cartesiana, la provisionalidad positivista han sido deformados hasta vernos instalados en una posverdad favorecida por la hipertrofia de los egos.

Es revelador que algunos de los fenómenos que ocupan hoy la agenda política hayan situado el “yo” en el centro de la legitimación de la realidad. El lema de la manifestación que rodeó el juicio por violación múltiple en Pamplona fue “Yo sí te creo”, poniendo en evidencia que los hechos han pasado a un segundo plano en el proceso judicial. Fuera del amparo de lo contrastable, las víctimas solo pueden quedar vendidas a la veleidad de la confianza. Pienso en Dolores Vázquez, a la que solo los hechos absolvieron de un crimen del que la opinión pública la había encontrado culpable. A ella no la creyeron.

Tampoco es banal que estos días se haya atacado a los jueces bajo la premisa de que el pueblo no les ha elegido. La idea de que el pueblo está capacitado para impartir justicia de forma directa es la contestación del principio liberal de la mediación, así como el cuestionamiento del sistema de pesos y contrapesos en que se fundamenta el Estado de derecho. En la pretensión de democratizar la justicia o de ampliar hacia el ámbito de lo técnico las competencias de la decisión popular resuenan los ecos de ese tránsito de la democracia a la hiperdemocracia de la que hablara Ortega en la década de los 30.

Recientemente escribí un artículo sobre este caso de la violación múltiple, encontrándome con una crítica muy sugerente. La de alguien que afirmaba que la justicia no puede ser “objetiva” porque es el resultado de las “relaciones de poder” que atraviesan la sociedad. Es un buen resumen de una posmodernidad que parece desterrar la posibilidad del conocimiento objetivo y que evoca irremediablemente a los intelectuales constructivistas y estructuralistas.

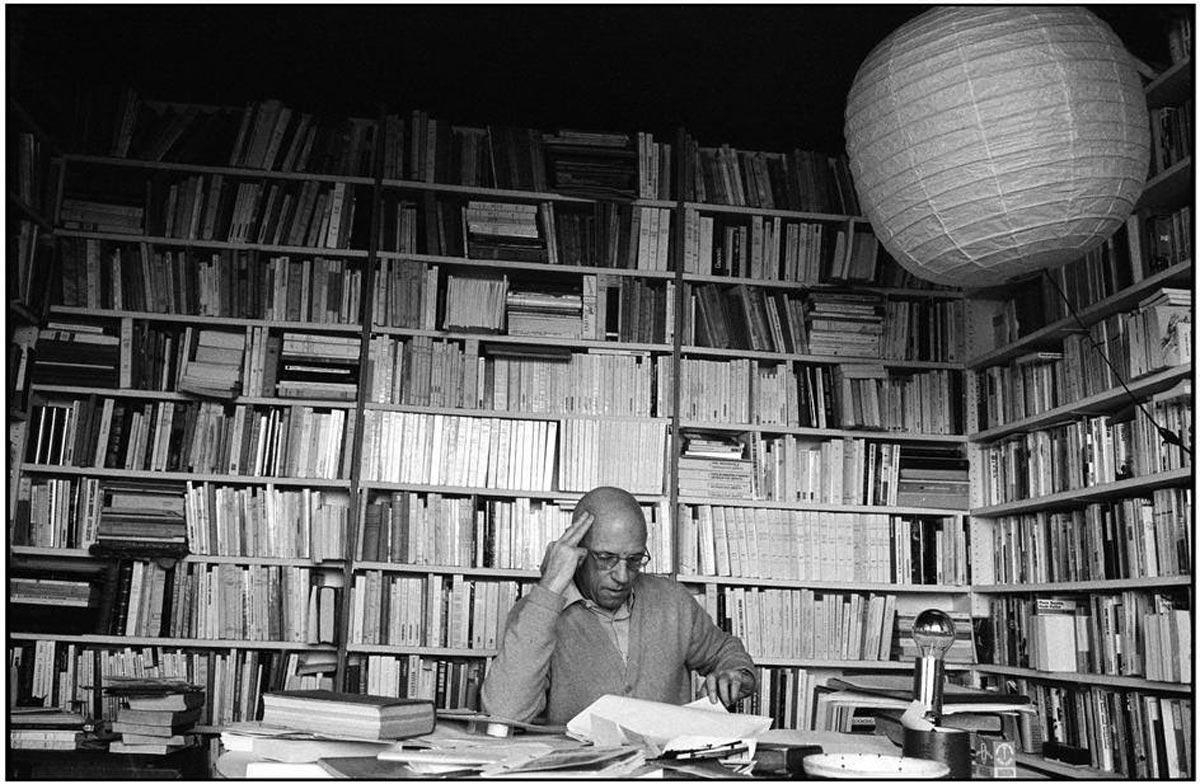

El comentario me recordó aquel pasaje de la Microfísica del poder de Foucault en el que un grupo de maoístas se dispone a formar un tribunal revolucionario. Entonces Foucault les dice que el tribunal, con una mesa en torno a la cual se separa físicamente a los jueces de los juzgados, estableciendo una relación de poder, es una institución necesariamente burguesa. Los maoístas lo miran con desconcierto y le dicen que hay que juzgar a los enemigos de la revolución de algún modo.

La conclusión, claro, solo puede ser una: que todo intento por suprimir las relaciones de poder, que efectivamente existen, conducirá a la parálisis y a la renuncia de la praxis política y social. La ausencia de una filosofía propositiva encaja bien con el carácter de una época en la que los nuevos líderes políticos ponen más énfasis en el relato y en el diagnóstico que en la acción, y subraya quizá la superación definitiva de los postulados del materialismo histórico contenidos en la tesis once de Marx sobre Feuerbach.

Así, no es extraño que el acontecimiento político más disruptivo de la posmodernidad haya sido el populismo, que reúne todos los atributos del momento histórico. La posverdad, el relativismo, la contestación de la ciencia y del experto, el foco en el diagnóstico, el ánimo plebiscitario e hiperdemocrático, la expresividad, la hipertrofia identitaria, el narcisismo. Hace unos días, el exdirigente de Izquierda Unida Gaspar Llamazares dijo de Podemos que “se queda en una política de gestos que no atrae a la izquierda seria”. No es casual que Llamazares lidere ahora la plataforma Actúa, que predica un retorno a la izquierda materialista de voluntad transformadora.

En todo caso, el populismo se ha convertido en un concepto odioso para los académicos, pues comprende fenómenos de apariencia heterogénea y de los que participan electorados diversos si atendemos al eje ideológico, al generacional o al socioeconómico. Es difícil extraer conclusiones y situar bajo el mismo paraguas del populismo a colectivos tan dispares como los votantes del Brexit, los partidarios de la independencia en Cataluña, los electores de Trump o los de Podemos.

Sin embargo, es posible que esta contradicción aparente tenga que ver con la naturaleza misma de la posmodernidad. Fue Helen Puckrose quien me puso sobre la pista para interpretar el código populista, en un artículo brillante donde la autora se detiene sobre la definición del posmodernismo:

La Enciclopedia Británica dice que el posmodernismo es “en gran medida una reacción a las suposiciones y valores filosóficos del período moderno” (…), mientras que la Enciclopedia de Filosofía de Stanford lo niega y dice que “(…) el posmodernismo es una continuación del pensamiento moderno de otro modo”. (…) Si vemos la esencia de la modernidad como el desarrollo de la ciencia y de la razón, así como del humanismo y del liberalismo universal, los posmodernos son opuestos. Si vemos la modernidad como el derribo de las estructuras de poder, incluyendo el feudalismo, la Iglesia, el patriarcado y el Imperio, los posmodernos están tratando de continuarla, pero sus blancos son ahora la ciencia y la razón, así como el humanismo y el liberalismo universal.

En efecto, el posmodernismo es tanto la reacción contra la modernidad como su continuación por otros medios. Y el populismo, como resultado de la posmodernidad, está también inevitablemente recorrido por esas divisiones. Así, hay un populismo de reacción contra las rápidas transformaciones de un mundo progresivamente globalizado, que no ofrece certidumbres ni la seguridad de la vieja era industrial; pero también un afán posmaterial de superación de las estructuras de poder tradicionales, desde el heteropatriarcado al “régimen del 78”.

Puckrose apuntaba la definición que Lyotard hace de lo posmoderno como “incredulidad con respecto a los metarrelatos”, entendiendo por metarrelatos las explicaciones omnicomprensivas que surten las religiones y las grandes ideologías. El autor proponía su sustitución por minirrelatos, verdades menores que también dotan de sentido pero que operan en marcos identitarios más estrechos y diferenciados.

Como el posmodernismo de reacción, hay un populismo que podemos llamar apocalíptico que aboga por un retorno a los metarrelatos, a los valores sólidos de la religión, la ideología o la nación. Y hay un populismo integrado, cargado de insatisfacciones económicas y representativas, pero que se siente cómodo en la política líquida, en la democracia de los símbolos y la expresividad.

La relación entre ambos es la tensión entre el viejo mundo industrial y sus filiaciones de clase, sus fronteras nacionales y su promesa de emancipación e igualdad; y el mundo posmaterialista, construido en esferas de socialización más pequeñas pero universales: el feminismo, la causa LGTBI, el veganismo, el decisionismo o el animalismo son algunos de estos minirrelatos. Aunque uno reaccione contra la modernidad y el otro pretenda profundizar en ella, ambos son un producto de su tiempo y se han mostrado exitosos empleando las herramientas de la posmodernidad.

Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.