Creo que la historia del cine no registra un caso similar al que podríamos llamar el “fenómeno Kubrick”. Dicha historia cuenta con directores más categóricamente grandes, autores de películas de un mayor arrastre popular, más añorados, menos furiosamente denostados, pero ninguno tan propicio a generar leyendas, a servir de inspiración desde el más allá y, en suma, a formar secta; en España, y lo he podido comprobar en los últimos nueve meses, gente de mi edad pero también multitud de jóvenes, no pocos de ellos nacidos después de la muerte de Kubrick, le veneran, se saben de memoria parlamentos y escenas de obras suyas, y caen en arrobo solo de ver a alguien que en su día vio de cerca al Maestro.

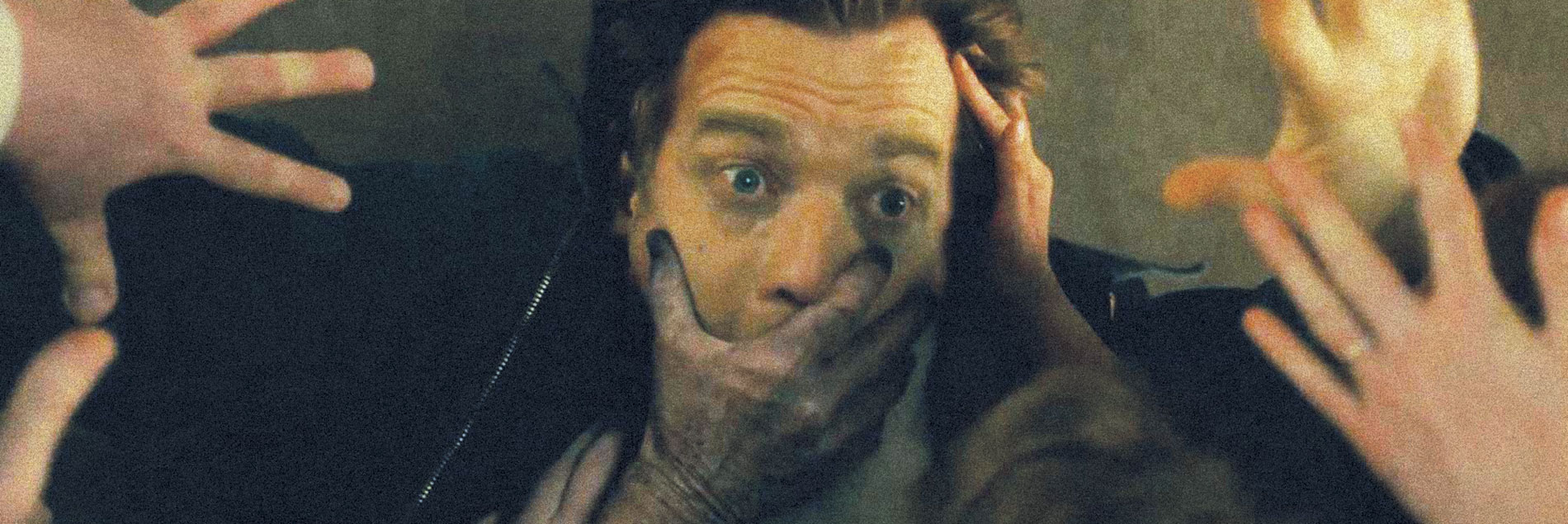

La cofradía de Kubrick tiene, además de la imagen fundacional del santo, tres pasos principales de su filmografía, 2001: una odisea del espacio, La naranja mecánica y El resplandor, por encima de otros filmes que fueron hitos en términos más estrictamente cinematográficos, como Atraco perfecto o Barry Lyndon, literarios, como Lolita (que ha envejecido extraordinariamente bien en la barrica donde se conserva el celuloide antiguo), y en función de su enigma y su carácter póstumo, Eyes wide shut. Aquí vamos a hablar de El resplandor, que, además de interpretaciones esotéricas y burdos chismorreos difundidos en la red, ha originado no un remake sino una segunda parte, también precocinada en un libro por Stephen King. La nueva película, Doctor Sueño, dirigida y coescrita por Mike Flanagan, tiene la ventaja de poder usar algunos fotogramas originales del filme de Kubrick, producido también por Warner Bros., pero también la desventaja de las comparaciones desfavorables, pues al remedar en los primeros minutos secuencias de El resplandor, los actores de hoy que encarnan a personajes centrales como el cocinero Halloran, el niño Danny o la madre, Wendy, carecen de carisma y ni siquiera dan el pego del parecido. Peor aún es lo que viene después y constituye la trama central del guion de Flanagan y Akiva Goldsman: el encuentro de Danny Torrance (convertido en un toxicómano de mediana edad) y la niña Abra, dotada igualmente de la capacidad visionaria del resplandor, con una banda de pirados de brocha gorda que les persigue para eliminarlos y apoderarse malignamente del don que Danny y Abra poseen. Siguen numerosos efectos especiales de ojos desorbitados, levitaciones, humos sulfurosos y sangre a granel, derramada principalmente por la jefa de los muertos vivientes, Rose the Hat.

Doctor Sueño se redime un poco en la media hora final de su larguísimo metraje de 151 minutos, de nuevo gracias a la Warner y al beneficio de contar con Mike Flanagan sin problemas de copyright con los materiales del filme de Kubrick; cuando el adulto Danny y la encantadora Abra regresan al Hotel Overlook y lo recorren en toda su extensión, se da pie a mímesis muy fulgurantes de los momentos cruciales de la película de 1980. Y aunque hay un cierto amontonamiento de souvenirs macabros (las temibles mellizas, las desbordadas olas del ascensor, los huéspedes descuartizados), el espectáculo de la ruina no deja de estremecer: el salón de la máquina de escribir, el hacha, los laberintos desmochados, la moqueta sanguinolenta de los pasillos, vuelven a ser los componentes de un lugar donde la pesadilla invade la realidad o la sustituye.

Para completar el exorcismo de la pobre secuela de Flanagan, me di el gusto de volver a ver El resplandor dos días después del estreno español de Doctor Sueño. La película de Kubrick nunca agota sus posibilidades hermenéuticas; Eugenio Trías, cautivado por esa obra maestra sobre la que proyectaba escribir un libro entero que su temprana muerte le impidió hacer, pudo sin embargo glosarla por escrito en más de una ocasión, definiéndola como “un combate a muerte entre la comunidad que ‘resplandece’ y la sociedad de fantasmas”, formulación elegante de lo que Flanagan trata de desarrollar en su fallido intento. En mi propio Shining revisited de hace pocas semanas, sabidos ya los giros más escalofriantes de una película que he visto infinidad de veces y en distintos soportes, me concentré en una particularidad que, siendo fundamental, nunca había recapacitado lo suficiente: el libro no escrito por Torrance en su encierro psicótico del hotel, o lo que es casi lo mismo, la consideración del personaje interpretado por Nicholson no como paranoico criminal sino como artista abrumado por lo que Harold Bloom llamó, a lo largo de muchas páginas y varias publicaciones escalonadas en el tiempo, “la angustia de las influencias”. Una vez afirmado esto surge de modo espontáneo la pregunta asociada: ¿es realmente escritor ese Torrance guardián ocasional, o se trata de un maestro de escuela con aspiraciones de novelista incipiente, hasta ahora fracasadas, que solo en un espacio embrujado por antiguas leyendas encuentra, vicariamente, la inspiración? Es muy significativo a ese respecto que en una de las discusiones más agrias del matrimonio, cuando Wendy habla de abandonar el hotel para proteger al niño, Jack la acuse de querer “joderle la vida” impidiéndole el logro de algo importante con su escritura en aislamiento, y forzándole a regresar a la ciudad, en vez de “como un señor”, para trabajar, sin otro remedio, de albañil o limpiacoches.

Cuando Bloom, en uno de los dictámenes más esclarecedores de su seminal The anxiety of influence (1973), sostiene que una buena parte de la literatura nace de la melancolía del escritor ante su falta de prioridad, casi parece anticipar la imagen de Jack Torrance como novelista extraviado en la casa de los muertos, asunto que el profesor norteamericano desarrolla con gran agudeza en el capítulo seis del citado libro, que lleva el título de “Apofrades”, palabra, aclara él mismo, con la que los atenienses designaban los días aciagos en que los fallecidos volvían a ocupar las casas que habitaron en vida. Temas tan bloomianos como el “cansancio de llegar tarde”, la soledad imaginativa o el influjo de los predecesores se interpolan en mi reciente relectura de El resplandor, en la que tampoco querría descartar el asomo de las filiaciones. ¿Pues no hay en el filme de Kubrick una rivalidad larvada pero constante entre el padre y el hijo, guiado este por la voz y los poderes de su amiguito imaginario Tony, que apareció dentro de él cuando llevaron a Danny al jardín de infancia y su padre le lesionó gravemente en un día de borrachera? Más que el combate edípico, tocado al bies, lo que sobrevuela la película es el fantasma de la precedencia. ¿Está creando el hijo su propia fantasía del hotel con más brillo y menos peligro que su padre, y antes que él? ¿O acaso ambos no pueden subsistir bajo el mismo techo de la ficción, obligado Jack a sacrificar al hijo desafiante y huidizo que ha adoptado la paternidad simbólica de un viejo cocinero que le entiende porque ve lo mismo que el niño? El chef negro se lo revela a Danny, nada más llegar, y a espaldas de sus padres: también los lugares tienen resplandor, y en ellos cuando algo sucede “quedan huellas”, como un olor a quemado que solo advierten los seres favorecidos con ese don. Mientras Wendy intenta vivir a ras de suelo la realidad del lugar, el espíritu maléfico del pasado que Danny ve desde el primer momento va impregnando a Jack.

Pero la novela de Torrance se consuma finalmente, lejos de su mesa de trabajo y más allá del juego caligramático de teclear histéricamente una frase paremiológica hasta el infinito. La novela de Torrance, en la que su hijo vidente y su mujer sensata no desean salir de personajes, repite una tragedia de tintes góticos ocurrida en el hotel pocos años antes, en 1970, aunque la música que suena más de una vez y cierra la banda sonora nos retrotrae a los felices años veinte. Allí, en la fiesta de gala del 4 de julio de 1921, arrancó una peripecia que tiene ya protagonista, con los rasgos (fotografiados en la pared del salón de baile) de Jack Nicholson, quizá encarnando a un proto-Jack Torrance. El público sabe que lo que este recrea no es una copia de aquella peripecia: la familia del segundo asesino se salva. Lo que ignoramos nosotros, espectadores-lectores, es si el desenlace era el que estaba previsto. El autor muere antes de la última página. ~

Vicente Molina Foix es escritor. Su libro

más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de

cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).