Agarro el auto de noche como uno manotea una navaja del cajón. Como uno saca la pija del pantalón en un camino de tierra. Paso la velocidad sin luces, la suerte me depara ir derecho contra el aire seco, sin caserones, sin troncos, sin barrancos. Mi salvación sería detenerme y dar la vuelta. ¿Iré por la línea blanca? ¿En zigzag? ¿O aplastando los maíces verdes? Me doy vida acelerando, abro la ventanilla, escupo y el viento se carga mi saliva. Debe haber una rotonda, huele a bosta, a cuero de caballo, a ojos nocturnos. Mi salvación sería volantear y dormir toda la noche volcado en la banquina. Pero no.

Por qué yo no estoy muerto como millones de otros. No hay nada acá y el corazón no descansa. Soy un cuervo que camina lento. Veo partir la lava sobre los grumos de nieve. Dejo la sala de emergencias fracturado pero con anestesia, me siento sobre un banco de piedra en el parking, un auto se mueve, una ambulancia pasa. Nadie viene a buscarme, quiero descansar en otra vida. Hombres cargan a sus niños en los asientos traseros, después los olvidarán al caer la noche o les dirán bastardos el día de su cumpleaños. O los tirarán como se tira un huevo o una rama. Pronóstico reservado. Me voy a pie con los estudios bajo el brazo. Me sigue por las rotondas y los bosquecillos una niña zorra de doce años. Fuma. Cómo fuma entre piñas y arándanos azules y sobre los puentes. Un volcán en erupción y solo tiene doce, o menos, todo el tiempo que le queda para enfiestarse, parir, para irse en caravana de una ciudad a otra. Qué quiere esta gitana. “Señor, señor.” Pregunta cómo llegar al Auto Mac. Ya soy un señor de bigotes y músculos. Un señor respetable al que le cuelga un llavero de cuero y facón. Y se da una ojeada a la barba en los espejos de los moteles. La chiquita se va en llamas entre lavaderos de autos, debería haber tenido cuidado, si se cruzaba con otro. Hay esvásticas en aerosol para festejar el Año Nuevo. Esvásticas para celebrar la Navidad. Esvásticas que chispean del otro lado de la isla para abrazarnos los unos a los otros en la villa mártir, el lugar maldito donde flotan los baldes con bebés. Por la noche creo mi propio esperma y lo vuelco lento sobre mi piel, armo figuras y termino untado, embebido. En las ventanas titilan los altos pinos de colores y sus sombras. Quiero llorar muertos de 1914 bajo la almohada. Gemir muertos mal sepultados en sus piedras, alistados con errores en las lapidarias de los centros del horror. Saldría esta noche a juntar la ceniza de todos hombres baleados en la cabeza en un pelotón de fusilamiento o degollados en el desierto.

Estoy de regreso en el vagón. Intento repasar la vida de mi padre en los años encerrados en su camping de vacaciones. Él me mostró la liberación a los catorce llevándome a las colinas en motocicleta. Y me inyectó algo y salimos disparados entre viñedos. Ya caducó pero recuerdo risotadas y meadas a lo largo del río y tirándonos en bicicleta sobre las vías oxidadas del puente colgante. La salivada de vértigo sobre el viaducto, papá metiéndome boca abajo, los peces llenos de dientes en la cola. Los dos

en bolas en la carpa, despatarrados. Intento pero nada más sube el día de su entierro. Llegó tu gran momento, papá, y me digo eso y algo se acelera. Las tinieblas sobre el día. El viento sobre los frutos. Al principio el cuerpo de papá tan familiar, le caminaba por la espalda, le tiraba del cuerito, papá en mi nariz a la mañana, su olor después de fumar. Nos peleamos con mi hermano, los dos queremos el asiento de la ventanilla, apoyar la frente en el vidrio y soñar. Gané yo, a él le patean las piernas en el pasillo cada vez que el tren frena. Ya van veinticinco minutos de crisis entre los pueblos que vuelven sin invitación, para pudrirme el viaje como un veterano alcohólico que vomita en la mesa y crea una ola de náuseas a su alrededor. Mi hermano dormita al lado. Desafío la memoria pero ella me la devuelve peor. Describirme el final de su vida, como un pasatiempo, su vejez detrás del cuerpo, una opción demasiado violenta. Él miraba, a mí y a mi hermano, ¿quiénes son ustedes? Tuvimos que decirle diez veces nuestros nombres y quiénes somos. Tus hijos, ¿no lo recordás? Los mellizos. Y recomenzar. Tus hijos, ¿nos recordás?, los cabeza larga, los nariz de martillo, los idiotas. Al final para bromear nos cambié los nombres. Ya pertenecía a otro mundo, yo en el mío precario, en el delirio de mi vida, con el empecinamiento de ponerme a vivir, todavía, a respirar y a reproducirme. Si encuentro a alguien, incluso alguna turista en jeans de verano o una cajera con soleros de tiritas en este vagón que me dé una ojeada, me mando. Mi hermano aplaudiría desde su butaca. Pobre, me presentó una docena, si me habrá hecho primeras citas, cenas con velas, pero nada. Reproducirme como la ansiedad oral te lleva a lastrarte la heladera de un tirón en medio de la noche y quedar saciado sobre el piso. Pregunté a la enfermera de turno, una mujer de aspecto asqueado y fui al baño. Ahí en el salón con sillones y cuadros tapizados a mano estaba la muerte programada. Tacitas y platitos con panes y azúcar a la hora del refrigerio. Todos dándose a sí mismos cuchara tras cuchara por el agujero como una sonda. Como una trasfusión. Comer, vivir. Me deshinché y volví a la silla de papá. Bueno, tus hijos se van. Nos vamos por hoy, papi, volvemos pronto. Él nos miró como si se fueran a ir saltando dos ardillas.

Anduve recibiendo varias cartas y mensajes de correo electrónico durante las vacaciones de un abogado oscuro que le ordenaba a papá reintegrarles su casa como forma de pago por lo adeudado. Me he vuelto a conectar con estos zorros religiosos que lo obligaron, después de empastillarlo, a firmar. Si yo hubiera sido tutor de sus finanzas me habría deshecho de todas mis deudas para dejarlo apagarse lentamente con el salvador y sus nuevos abades, pero ya sé, te oigo “era nuestro padre a pesar de todo, estaba frágil, debía ser protegido”, la miseria del retroceso a la caridad. Ahora la casa, el galpón y el auto pertenecen a Dios pero nosotros debemos limpiar. Cuánta suciedad en su altillo, y pensar que no nos dejaba subir a jugar a los primos ni en Navidad, por si hacíamos cochinadas, se van a andar tocando entre todos, decía. El abogado debe ser otro de los designados para instituir al buen pastor y el ángelus, los fieles que tratan y logran tras el último soplo espiritual, el mangazo de los euros que quedan. Papá ya estaba embrutecido por la lectura de la Biblia los dos últimos años, no había demasiado que hacer, ni me lo digas. Veredicto oficial, no tenemos nada, hermanito, por lo que despellejarnos, pero ya tenemos sesenta y dos, edad promedio para morir. Quisiera haber nacido de la mezcla de otra madre y de otro padre, no sé si eso habría cambiado algo.

Los hombres a medida que envejecen se parecen a señoras. Mirame en la cola para comprar verduras. Mirame paseando a lo largo de la costa seguido por una banda de perros. Con la mínima cosa me hincho y me preguntan las viejas si tomé cortisona. Al agarrar la pala me duele la muñeca. Recostado en la arena se me salen las caderas. Por las mañanas toso doblado. El regreso a la velas, eso pido, o llamar a la fuerza bíblica y que un salvador me saque del abismo. El camino lento a la papada, a los rulitos grises. Al cuerpo sapo. Al micropene debajo del jean. Pronto me dirán tía. Pase, señora. Siéntese, tome asiento, ¿le pongo un kilito de tomates? O me lavarán el pelo con la yema de los dedos en las peluquerías. Son sádicos estos perros; la perra, la peor. Te huelen el cagazo y aprovechan y te andan olfateando los huevos, te quedas tranquilo, la punta del zapato bien meada a tus pies. No hay raza ni siquiera la doméstica que no aproveche para dar el zarpazo. Me acorrala esta pandilla en la costa y es saltar al barro o aceptar su superioridad. Acepto, grito con las manos en el aire, no disparen. Y se van a los techos moviendo la cola, solo querían denigrar. El último encuentro sexual hace cuatro años, un día negro de nieve en esa habitación sobre el bar, cama ínfima, ropero inestable, dos cuerpos intentando hacer equilibrio para penetrarse, pero ruido, pero ceniceros, pero sexos colgantes. Una porquería de eyaculación y de nuevo abajo pidiendo cerveza, los dedos tan fríos que no podían sostener el porrón. La mujer al lado, el tic de volver a subir y termino de un sorbo, para que vean, miren cómo de una me bajo medio litro y golpeo contra la barra y vuelta a subir. Tres empujones dentro de la vulva y ya está. Una expresión de desconcierto en ella, de dolor en mí. Ni fuerzas para subirme el pantalón. Ni fuerzas para mojarme la boca. Ella no cierra la ventana y el cielo se hunde. Se escuchan insultos a los sudaneses, a los de la jungla que lavan la ropa en agua contaminada, a los kurdos. Un cansancio del mundo que me traga. Unido todavía a su vagina por un hilo de infelicidad, pero una infelicidad que le arranca el gusto a todo.

Estoy enfermo al filo entre el sol, la tierra y el mar pero todo saldrá bien hoy. Camino a la panadería bajo el sol entre grandes plantas carnívoras y una calle de doble circulación. Local abierto, todo está saliendo bien. Empujar la puerta, abrir y cerrarla detrás de mí. Llevar pantalones de cordero y marrones y camisa gris abotonada. Mocasines de estación, medias a rombos, el pelo tirado hacia atrás, las patillas limpias. Salgo controlando el temblor con el paquete y sigo la línea recta del sol. Paso a paso atravieso la estación de servicio. Espero que les guste esta torta. Me doy miedo a mí mismo. Un gato en celo duerme abierto de patas. Seguro consigue a alguien para lamerlo sobre el cemento antes del anochecer. Camino a su lado sin pisarlo, levanta la cabeza dormido, y vuelve a apoyarla, incluso ellos tienen más respeto por mí. Dos inmuebles más abajo está el salón con mi hermano y sus tres hijos. Sillas barnizadas, fotos de familia y un balcón. Empujo el vicio más lejos, me veo caminar, me estoy saliendo de mí mismo pero más lejos y, antes de entrar en el palier donde ya huelo a horno caliente, me controlo la bragueta, el sudor, y digo algo en tono bajo. Funciona. Tartamudeo, pero se me entiende. Fefeliz cucumpleaños. Toco la puerta con los dedos y enseguida el timbre. Abre mi hermano. Uno de los niños corre al encuentro y se cuelga de mis rodillas. Los otros dos están mirando la televisión. En la cocina sale su mujer, sigo parado. Beso a cada niño. Les doy el paquete. Los chicos me miran demasiado. Mi hermano les apaga la televisión. Uno intenta tocar mi cara. Yo me paseo a lo largo de unas pequeñas cabañas de pescadores sobre un canal. Algunas están apenas cerradas y los postigos dejan ver la densa sombra dentro. El calor pesado de la cabaña luego de todo un día de sol, como un momento con alguien ya muerto. Uno de los chicos le dice a mi hermano que tengo los cachetes gordos. Ríen. Mi hermano me sirve un té. Balbucea también aunque trata de disimular que volvió a empeorar. Comparan con una regla el largo de nuestras narices. Demasiadas ganas de evasión sobre un barco amarrado, tomar el largo del mar y morir ahogado por el océano sin saber cómo navegar. Unirme a los cientos de cuerpos negros flotando en las costas. Comemos pasteleras y copitos rellenos. Mi hermano me inspecciona, busca indicios de mi vida sexual en mi cinturón con la bandera patria y la calavera. Uno de los chicos tira de mis patillas. Logro preguntarles cómo están en el colegio pero me dicen que estamos en vacaciones y me quedo sin tema. ¿Qué edad tienen tus hijos? Los mellizos cumplen nueve, ¿qué clase de padrino sos? Mi hermano les dijo que nuestro padre descansa adentro de una estrella y los chicos planean ir a visitarlo en aeronave. Preguntan si no le molesta el resplandor. A uno le agarra un ataque de ira porque le falta su tenedor para pinchar la torta. Su mujer corre a traerlo. No estoy diciendo nada, haciendo nada. Los chicos se aburren. No logro ser su tío. Todo pasa a ser una alucinación. Intento pararme y despedirme, me traen una taza caliente que tomo sin respirar. Sus niños visten mejor que yo y son adultos achicados. Me pregunta el más pequeño que dónde están mis hijos y mi mujer. No tienen que estar en ningún lado, le retruca gritando mi hermano, cuántas veces hay que repetirte que dejes al tío en paz, y lo manda en penitencia al rincón. De espaldas le hace señas de odio al padre. La primera arcada seguida de otra, como el hipo, como el tartamudeo me lleva de un rebote al pasillo y al baño. Los chicos afuera. Uno subido a un caballo de madera con crines de pelo postizo. Mi hermano discute con su mujer sobre qué hacer conmigo un domingo de verano. Oigo que llaman por teléfono y dan una dirección con código. Pienso desde el baño cómo hacer para pisarlos, para lanzarlos, para deshacerme de ellos. Les pido que se corran, que abran cancha, pero se pegan los tres a la puerta y no me dejan escape. Veo sus deditos por debajo de la ranura. Se me abre la bragueta del corderoy. Me doy contra la pared, cerdo, guarro. ~

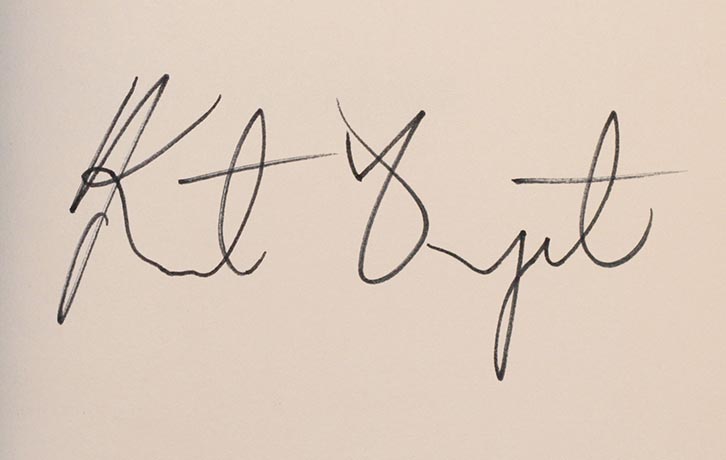

Nació en Buenos Aires. Es escritora y dramaturga. Su primera novela, Matate, amor (Lengua de Trapo, 2012), fue nominada en su versión en inglés al Man Booker International 2018. Su libro más reciente es Degenerado (Anagrama, 2019).