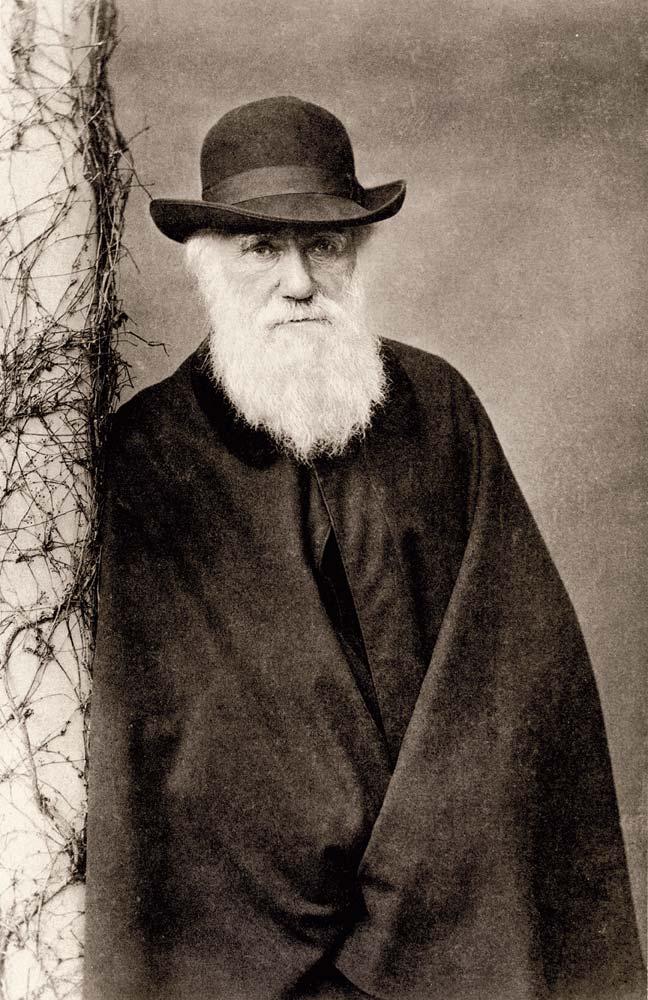

Nuestro recorrido comienza en Shrewsbury, cabeza del condado de Shropshire, que se halla a poco menos de cuatro horas en tren al noroeste de Londres y que hoy en día no sobrepasa los cien mil habitantes. Su tradición mercantil desde el medioevo lo mantuvo vivo, de manera que a principios del siglo XIX contaba con una urbanización suficiente para permitir el desarrollo de la cultura pero no era tan grande, peligroso y avasallador como la capital. Charles Robert Darwin nació, pues, el 12 de febrero de 1809 en el sitio preciso en el momento adecuado. Creció protegido por la civilización reinante (su padre era un médico rico, librepensador y hombre de negocios, mientras que sus abuelos eran intelectuales de vanguardia) y al mismo tiempo gozó de un apacible ambiente ligado a la naturaleza. Quizás el entorno citadino londinense de aquella época lo habría convertido en un émulo de Charles Dickens, y entonces su estrella se habría eclipsado para siempre.

A doscientos años de distancia se le considera, junto a Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton y, más recientemente, Albert Einstein, miembro del selecto club de superhéroes de la ciencia moderna. Aquí en Shrewsbury el residente distinguido siempre será Darwin, como en Woolsthorpe, condado de Lincolnshire, lo es Newton. Pero no está solo: el papá del ex primer ministro Tony Blair, el cantante Ian Hunter de la banda pop Mott the Hoople y el poeta de la Primera Guerra Mundial Wilfred Owen, también han vivido en estas calles humedecidas por el río Severn.

Como se sabe, el ídolo de hoy fue vituperado ayer. Su camino a la fama fue distinto al de Newton. Si bien la teoría de la gravedad de este último demoró ochenta años en aceptarse, a diferencia de él, quien de inmediato impuso algunas de sus ideas y la forma de decirlas (para lo cual inventó todo un nuevo lenguaje, el cálculo), los relatos de Darwin que desembocaron en la teoría de la selección natural, el mecanismo clave de la adaptación evolutiva, suscitaron el repudio de diversos sectores de la sociedad, incluidos algunos de sus antiguos maestros, y dudas en artistas como el poeta ruso Osip Mandelstam, quien reconoció que al principio no había comprendido lo que realmente el naturalista británico había querido decir en todas esas páginas “descarnadas”, contrarias al ampuloso naturalismo satirizado por Dickens en Los papeles póstumos del Club Pickwick.

Finalmente se impuso el peso de los argumentos darwinianos, pero sobre todo su estilo, cosa que lo colocó junto a Dickens como autor favorito de los escépticos y librepensadores, de una generación que exploraba por primera vez la modernidad. A pesar de haber contado con muchos apasionados partidarios no sólo desde la publicación de su libro El origen de las especies, en noviembre de 1859, sino mucho antes, desde que se difundieron sus notas de viaje por el mundo (1831-1836), tomó varias décadas digerir sus propuestas radicales sobre los linajes y el árbol de la vida. En el camino entre Shrewsbury y Edimburgo hay quien comenta que si se le debe una disculpa pública post mortem, sobre todo en el Reino Unido y en Francia, no es sólo por las mofas que provocaron sus ideas en cuanto al origen y evolución de los organismos vivos sino por la manera como las dijo, expurgando a su narración de toda jerga científica y retruécano presuntamente literario. De hecho, en su conjunto la obra de Darwin podría verse como una gran sátira de lo que el sentido común y nuestras creencias más atávicas quieren hacernos creer.

Así que la capital histórica de Escocia, uno de los bastiones modernos de la cultura británica y cuna de gran parte de la civilización tecnológica que hoy gozamos y padecemos, fue donde Darwin confirmó su vocación literaria y su necesidad de abordar la historia natural como nunca antes había sido pensada ni escrita. Mandelstam pudo mantenerse dentro de ese espíritu candoroso, muchas veces chauvinista y grandilocuente que aún habita el alma rusa. Por el contrario, fue sensible al estilo revolucionario de Darwin y cedió a la magia de sus relatos e ideas. Su oído educado lo llevó a imaginar el peregrinaje de Darwin empezando por el jardín de su casa en el monte (The Mount) de Shrewsbury, y luego en Edimburgo, donde abandonó la tortuosa medicina decimonónica por lecciones de taxidermia con John Edmonstone, que el ilustre naturalista negro solía salpicar de intrigantes relatos sobre las exóticas tierras de Sudamérica. En su segundo año aquí, en la ciudad de Walter Scott, podía verse a Darwin caminando junto al prominente biólogo evolucionista Robert Edmund Grant rumbo a las costas escocesas. Fue Grant quien le enseñó claves sobre los ciclos vitales de la vida marina que luego fundamentarían su propio relato.

El padre disgustado por el diletantismo de Charles, quien ya sabía clasificar plantas y conocía de estratos geológicos, lo envió a Cambridge. Y allá fuimos, en un viaje por tren que ahora se hace en unas seis horas, tratando de adivinar los pensamientos del joven escritor de la naturaleza empeñado en descifrar el verdadero significado de la vida y de las palabras que la caracterizan. Si es cierto, como observó Mandelstam, que en los tiempos en que Darwin surgió en escena el arte de los miniaturistas, es decir, el de la aristocracia de las ciencias naturales estaba a punto de colapsarse, y que los principios de la taxonomía de Linneo habían sido ya destrozados por los de Lamarck, entonces podemos suponer que la burguesía no necesitaba ya de una ideología que glorificara los fundamentos racionales de la realidad a través de la ciencia, sino de un relato veraz de esa realidad que renovara los principios esenciales de disciplinas científicas sumidas en un embrollo al tratar de responder una pregunta: ¿qué es la vida?

Andar por las calles del famoso pueblo nos recuerda el peligro que corre la nueva biología de convertirse en otra religión de aeropuerto. Ya Mandelstam había advertido que, en comparación con los teólogos, oradores y legisladores de las ciencias naturales de entonces, Darwin simplemente abrió sus oídos a los hechos, hojeando con genuino cuidado cristiano el libro de la naturaleza, no como una Biblia sino como el manual del hombre de negocios, como la guía del corredor de bolsa, como un índice de precios, signos y funciones. En Cambridge fue invitado a convertirse en clérigo. En vez de eso se preparó para seguir el viaje y tomó clases de geología con uno de los fundadores de esta disciplina en su concepción moderna, el reverendo Adam Sedgwick, a quien también acompañó como asistente para registrar estratos geológicos en Gales.

Darwin combatió las malas conciencias que gustaban del largo registro “policiaco” sobre cada animal y planta. Como lo hizo notar Mandelstam, consiguió convertirse más bien en un cronista de guerra, en un humilde entrevistador de especies en vías de extinción, en un reportero desesperado que logró colarse como testigo ocular de los hechos. Darwin nunca describe, solamente caracteriza, y eso fue una cortesía de su parte, pues su viaje por el mundo a bordo del Beagle era algo común entre los jóvenes con un futuro promisorio, quienes regresaban con bitácoras llenas de descripciones ociosas. El hecho de que innumerables artistas, estudiantes y poetas se involucraran en ese singular rito de iniciación nos obliga a agradecerle aún más a Darwin haber optado por un estilo implacable y fuera de la estética convencional, al estilo de Galileo, esto es, una prosa para el hombre medio y no para el sabelotodo, cuentos coloniales para el que no cree en las razas ni en la creación especial de las especies, historias de aventuras para marinos de agua dulce que desean progresar.

La influencia de Darwin ha sido tan duradera como la huella que dejó en él su viaje por el mundo, y vale tanto por lo que vio como por lo que no vio. A pesar de que en buena parte del trayecto sufrió de mareos, fiebres y picaduras que lo retuvieron en tierra y lo enfermarían el resto de su vida, aun así fueron cinco años maravillosos al cabo de los cuales se encontró con las miles de piezas de un rompecabezas que le tomó veinte años más ordenar y plasmar en un solo y largo argumento. Nuestro propio recorrido termina en Londres, urbe que Darwin siempre evitó hasta donde pudo, pero sabemos que tuvo que venir aquí y lidiar con las sombras que lo acompañaron al embarcarse en el Beagle, cuando aún no creía en la evolución de las especies. Fue hasta su visita a las islas Galápagos de septiembre y octubre de 1835 cuando recopiló suficiente evidencia para descubrir que los organismos no permanecen fijos en el tiempo, si bien no lo entendió en ese instante. Apenas nueves meses más tarde, en julio de 1836, escribió en su diario sus primeras reflexiones sobre lo endeble que resultaba suponer una eterna estabilidad en las especies luego de lo que había visto en piedras, seres vivos y fósiles.

Caminamos hasta el número 12 de la calle Gower, en el barrio de Bloomsbury, hoy el centro de Londres. Aquí vivió Darwin de recién casado con Emma Wedgwood cerca de cuatro años para luego mudarse al poblado de Downe, en el condado de Kent, donde murió el 19 de abril de 1882. Muy probablemente fue en esta casona, hoy parte de las instalaciones de la University College de Londres, donde Charles tuvo que emplear a fondo sus habilidades como diletante, es decir, las de un escritor metido a naturalista y un biólogo metido a filósofo. Aquí estudiaría las ideas de Malthus sobre los factores que influyen en el crecimiento de las poblaciones humanas. Uno de esos factores, las enfermedades, debió haber templado su espíritu de adaptación y afinado su instinto de supervivencia, así que al mirar hacia la calle Gower, hacia Londres, hacia el mundo que lo había visto pasar, reescribió el argumento evolutivo que había estado en el aire por casi cien años y lo despojó de excesivo esencialismo, determinismo y universalismo, mientras que ponderaba el pensamiento poblacional y el papel de la probabilidad, del azar, del pluralismo y lo emergente. Por ello los libros de Darwin no forman parte de una teoría ni de una ideología sino de un relato divertido y atento sobre el acontecer de las especies. ~

escritor y divulgador científico. Su libro más reciente es Nuevas ventanas al cosmos (loqueleo, 2020).