Hace unos años, M. Night Shyamalan yacía en la lona del ring hollywoodense[1]. Tiempo atrás, en 1999, tras dos películas intrascendentes —Praying with Anger y Wide Awake—, Shyamalan dirigió The Sixth Sense, una historia de fantasmas de final inesperado que lo elevó a la calidad de autor y recaudó casi 700 millones de dólares. A continuación, el cineasta presentó una serie de thrillers de condiciones de producción y estructura similares: Unbreakable, Signs, The Village. Cada película le reportaba más dólares de recaudación y, también, lentamente, menos críticas positivas.

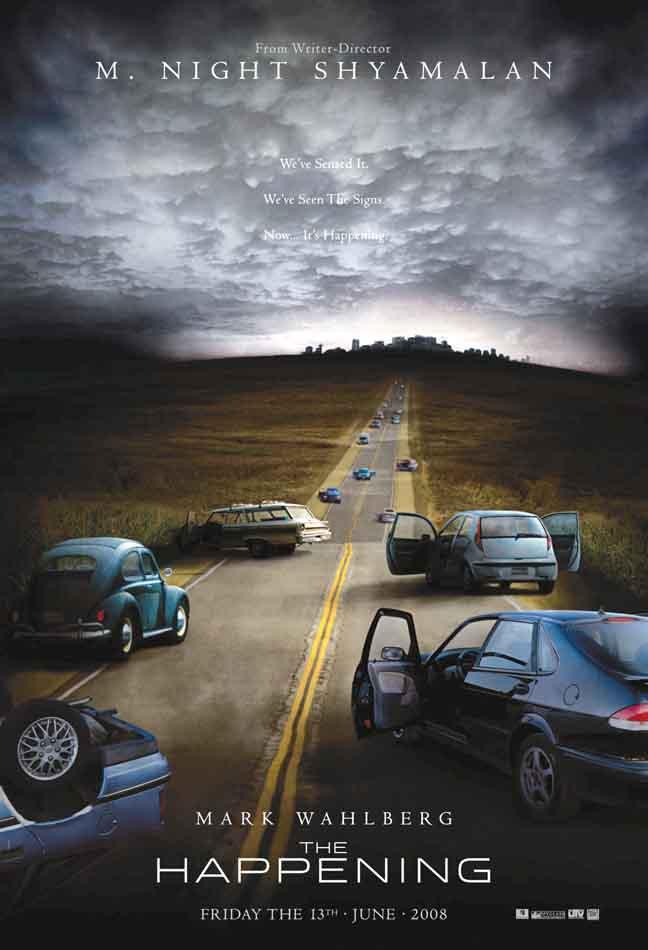

Un día, un productor de bajo presupuesto se le acercó, ofreciéndole una nueva forma de trabajar[2]. Dirigiría una película por un sueldo fijo, considerablemente inferior al que solía recibir, pero se quedaría con una parte sustanciosa de la taquilla y tendría mayor control creativo. Shyamalan se negó. Él estaba trabajando con decenas de millones de dólares. ¿Para qué volver a dígitos menores? Shyamalan dirigió poco después Lady in the Water, que recibió el rechazo crítico casi unánime y le dio su primer fracaso financiero. Sin amedrentarse, el cineasta estrenó The Happenning en 2008. La película recaudó una taquilla más que decente, pero la crítica la despedazó.Ya montado en el éxito económico, Shyamalan se lanzó con todo a los grandes presupuestos, a los cientos de millones de dólares. Apenas dos películas después de ese ambicioso salto, el director y guionista que solía ostentar el título de «el próximo Spielberg», había terminado de dilapidar la totalidad de su prestigio. No solo los críticos se mostraron impiadosos a la hora de sonárselo por entregar un petardo en su primera incursión en los grandes presupuestos, The Last Airbender, sino que peor aún, su audiencia también lo abandonó en 2011, cuando se estrenó After Earth. Una vez que perdió su poder de venta y el escaso arrastre crítico que le quedaba, los estudios no estaban dispuestos a contratarlo. Doce años y siete películas tras el mayor éxito de su carrera, nadie estaba dispuesto a tirarle ni un proverbial hueso.

Ante Shyamalan aparecían dos caminos. El primero era decir basta y renunciar. Dirigir comerciales, dar clases, pedir una beca de joven creador, qué sé yo. Contentarse con haber filmado ya un par de obras notables —The Sixth Sense, Unbreakable—, vivir de sus regalías, mirar el atardecer en su mansión en Philadelphia.

El otro sendero posible para Shyamalan era levantarse e intentarlo de nuevo.

* * *

El constante maltrato de la crítica a las películas de Shyamalan nos hace preguntarnos si el director es en verdad bueno en lo que hace. La cuestión ha rondado en internet por años. Hace casi una década, el meme “Send Shyamalan Back to Film School” se viralizó. Había razones. Después de un inicio envidiable, la recepción de sus películas comenzó a enfriarse cada vez más. La crítica se cansó de un director que parecía repetir el mismo truco cada vez: sembrar una situación ominosa solo para, al final, revelar que todo lo que habíamos visto era un engaño y el peligro, en realidad, estaba en otro lado. Cuando Shyamalan tropezó por primera vez en taquilla, con Lady in the Water, la noción de que era un director de un solo truco se regó por doquier para nunca abandonarlo. Ya no importaba qué hiciera, y tampoco si las películas se desempeñaban bien en taquilla: la burla de sus giros de tuerca y revelaciones de última hora siempre estaba ahí. Su estilo, que alguna vez le valió ovaciones de pie y millones de dólares, se había convertido en una caricatura a los ojos de muchos.

Lo cierto es que la idea de que Shyamalan es un mal director es difícil de demostrar cuando no se hace desde la tripa. Un análisis más desapasionado de sus películas demuestra una serie de virtudes que emergen con la revisión paciente. Véase, por ejemplo, este videoensayo de Jim Emerson, uno de los primeros de su tipo, Four Pieces of Unbreakable:

En ese ensayo, Emerson sostiene —y, a mi parecer, comprueba— la tesis de que Unbreakable es una película con una puesta en escena notable. El uso de los ángulos y las formas, aunado a las elaboradas tomas largas —repletas de información sutil— y la edición mediante objetos y elementos presentes en locación, hace pensar en un director en control absoluto de los elementos del set. Véase esto, también de Unbreakable, donde mediante el blocking, un simple casillero funciona como un corte de edición:

Shyamalan eligió deliberadamente las tomas largas a la hora de filmar Unbreakable. El director afirmó que en esa película la toma larga servía para emular cierta sensación de realismo, de que lo que el espectador estaba viendo sucedía ahí, frente a sus ojos[3]. Tiene sentido. Momentos como la conversación en el tren —donde la edición se da de nuevo forma intradiegética, mediante una cámara que oscila entre dos asientos— o el primer gran rescate de David Dunn —donde la edición se logra mediante una cortina oscilante que nos va mostrando la acción de forma intermitente, contribuyendo a la de por sí punzante tensión— en efecto se sienten como si uno estuviera espiando los hechos de la película y no contemplándolos a través de una pantalla:

No solo en el terreno de la puesta en escena es posible ver el control e interés de Shyamalan sobre sus películas. La fotografía —la cualidad de que sus cintas transmitan información mediante cuadros de composición armónica— es también una de sus preocupaciones. La lista de fotógrafos con los que Shyamalan ha trabajado es impresionante: Tak Fujimoto (Badlands, The Silence of the Lambs), Roger Deakins (Barton Fink, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, Blade Runner 2049), Christopher Doyle (In the Mood for Love, Hero, Paranoid Park), Maryse Alberti (No Direction Home, Crumb, The Wrestler) y Mike Gioulakis (It Follows, John Dies at the End), y los resultados de esas alianzas se materializan en notables encuadres, como este, la primera aparición de Hedwig, una de las 23 personalidades de Kevin Wendell Crumb, el villano encarnado por McAvoy en Split:

O este cambio de foco, en el que el cristal del marco de un diploma —que funciona también como exposición, para presentarnos las credenciales de la doctora Fletcher, responsable de tratar a Kevin— se vuelve la ventana por la que el espectador contempla su sesión terapeútica. El momento me parece dotado de una intensa textura voyeurística:

El interés en una composición armónica no es la única virtud de este cineasta. Shyamalan opera con un estilo altamente visual. Esto podrá parecer una redundancia, dado que hablamos de un arte que literalmente entra por los ojos, pero lo cierto es que los directores tienen muchas formas de transmitirnos información; la visual es solo una de ellas. Incluso cuando se trabaja con lo visual, existen distintas maneras de comunicar, algunas más sofisticadas o complejas que otras. Pienso en este momento de A Quiet Place, de John Krasinski, una película que disfruté mucho pero que peca de varias redundancias, como el listado bobalicón de este pizarrón que tiene la palabra WEAKNESS hasta encerrada en un rectángul rojo. No se nos vaya a escapar:

El cine de Shyamalan se inclinaría por soluciones menos obvias. Por ejemplo, en Split, la revelación de que 20 de las 23 personalidades de Kevin están siendo subyugadas por las otras tres se da mediante un encuadre que, aunque también es una muestra de exposición escrita, requiere que uno haya prestado atención a la trama para descifrarlo. El ojo se detiene más tiempo; el proceso de comprensión es más complejo que solo leer una palabra que dice todo de forma directa. Si Split hubiera sido dirigida por Krasinski, los veinte correos habrían rezado “AUXILIO: LAS PERSONALIDADES BUENAS ESTAMOS ATRAPADAS”. Como la dirigió Shyamalan, la revelación aparece así:

Shyamalan también es un logrado director de actores. En una entrevista, Samuel L. Jackson afirmó que hace 18 años, cuando filmó Unbreakable, Shyamalan le decía literalmente a sus actores cuándo parpadear. Suena duro, pero su método logró extraerle actuaciones notables a gente como Haley Joel Osment, Bryce Dallas Howard y James McAvoy, , tres histriones de muy distintos rangos, desde lo limitado hasta lo más elaborado, pasando por una correctísima gama media. Por razones obvias, la actuación de McAvoy en Split —donde el actor despliega 23 personalidades, aunque se concentra en unas cinco o seis— es la más contundente de todas a la hora de hablar de las cualidades de Shyamalan como un cineasta que domina todo el proceso. Como guionista, Shyamalan se encargó de crear y escribir al personaje, pero como director, fue el responsable de traducirlo de forma que el actor, McAvoy, conectara con él, lo entendiera y lo plasmara en pantalla, además de colaborar con el cinematógrafo encargado de filmar las extensas tomas en las que Kevin Wendell Crumb cambia de personalidad frente a la cámara. El resultado, lo sabrá quien haya visto la película, es demoledor. Véase si no este momento. La toma empieza en el minuto 1.44:

Shyamalan no es un cineasta sin mácula, claro está. Sus películas tienden a una estructura similar, en la que el “giro” se reserva para el final. Las audiencias no sabemos qué sorpresa habrá, pero sí que habrá una sorpresa; el truco radica en que el director ponga las pistas y nos invite a jugar. Ese estilo le ha parecido a más de uno, acaso con razón, repetitivo. A mí por sí mismo no me lo parece, pero sé bien que giros como el de The Village o The Happenning tienen algo de forzadones, y entiendo cómo puede rechazarlos un crítico o un espectador que privilegien la verosimilitud. En términos generales, sin embargo, me parece claro que Shyamalan, si no es precisamente bueno —qué flojera recurrir a esa palabra, a ese juicio tan ramplón—, cuando menos sí es un cineasta que, al menos en el aspecto técnico, resulta más que solvente y digno de recibir atención. En Shyamalan veo a un director siempre curioso, siempre en búsqueda de innovaciones y retos formales, técnicos, argumentales, y esas virtudes me parecen suficiente razón para interesarme en su cine.

* * *

Después del fracaso de After Earth, Shyamalan tuvo que tomar decisiones. Trabajó en Wayward Pines, una serie twinpeakesca de FX que duró poco pero que generó un pequeño culto a su alrededor. Una vez terminada la serie, y con pocas o ninguna oferta a la vista, el director decidió renunciar a los grandes presupuestos. Sus últimas películas, The Last Airbender y After Earth, habían costado la friolera de 150 y 230 millones de dólares, pero lo habían alejado de su género favorito, el suspenso y el terror, y lo habían sometido a la terrible presión de dirigir películas capaces de recaudar 300, 400, 500 millones de dólares. Decidido a volver al ruedo, Shyamalan hipotecó su casa por cinco millones de dólares y con ese dinero filmó una historia de horror en un estilo que jamás había utilizado, el found footage: The Visit.

El director se paseó por varios estudios, buscando una última oportunidad, pero todos rechazaron su nueva cinta. Desesperado, Shyamalan realizó un nuevo corte y se dirigió con una empresa famosa por distribuir películas de terror de bajo presupuesto: Blumhouse Productions, responsables de Paranormal Activity, The Purge, Upgrade e Insidious. La cinta fue fichada de inmediato por Jason Blum, el mismo productor que años atrás le había ofrecido integrarse a su nuevo modelo financiero, y al que Shyamalan había rechazado para después mudarse a los presupuestos gigantescos.

No es extraño que Blumhouse se haya interesado en Shyamalan. La compañía ha construido una sólida reputación como productora de horror fichando a prometedores directores jóvenes o a viejas lumbreras en desgracia, pagándoles un sueldo draconiano pero prometiéndoles una buena tajada de la taquilla si el producto resulta exitoso. La compañía también controla el presupuesto mediante condiciones de producción que terminan siendo, inevitablemente, restricciones creativas y, como consecuencia natural, decisiones estilísticas: pocas locaciones, pocos extras, pocos o nulos efectos especiales.

Tras varios jonrones iniciales, Blumhouse firmó un first-look deal con Universal, que implica que todo lo que produzca o distribuya la compañía pasará primero por los ojos de Universal antes de ofrecérselo a alguien más, acuerdo que les permitió acceder al músculo distribuidor de una de las productoras más grandes y poderosas del mundo. En dicho escenario, la idea de una nueva película de un efectivo director de suspenso, a bajo costo y ya terminada, seguramente parecía inmejorable ante los ojos de Jason Blum.

Las circunstancias habían cambiado mucho para Shyamalan. Si películas como Signs o The Village habían sido promocionadas con su nombre por todo lo alto —M. Night Shyamalan’s The Village, rezaban los pósters—, The Visit tendría que conformarse con mucho menos. El apellido del director había dejado de ser una marca registrada, como lo demuestra el contraste entre tamaño y presentación de su nombre en los pósters de películas antes y después de su gran fracaso, After Earth:

Al final, no obstante, la película no necesitó de la marca registrada Shyamalan para volverse un éxito rotundo que levantó casi cien millones de dólares, veinte veces su magro presupuesto. El regreso del público resultaba comprensible: The Visit era un misterio de fino hilado, buenas actuaciones, refrescante sentido del humor y pulido aspecto visual. La obsesión de Shyamalan con la fotografía ideal para cada historia lo llevó a fichar a Maryse Alberti, una brillante cinematógrafa que había trabajado en cine documental con Martin Scorsese y que, el director supuso con certeza, sería perfecta para filmar un falso documental con las dosis adecuadas de naturalismo y composición cuidada.

No obstante, no podemos decir que este segundo aire se haya tratado simplemente de volver a hacer buenas películas. Aunque el público estaba de nuevo de su lado, The Visit tuvo una tibia recepción. Una constante que he notado al revisar esas reseñas es que muchas no pueden olvidar el pasado de Shyamalan. De 12 críticas marcadas como “mixed” en Metacritic, cinco mencionan los tropiezos anteriores de Shyamalan como un elemento muy importante a la hora de juzgar la efectividad de la película, y de cinco marcadas como “negative”, tres lo hacen. Es decir: un número sustancioso de críticos encuentra en los yerros pasados del cineasta un motivo para seguir castigando sus nuevas cintas.

Por eso resulta tan curioso que M. Night Shyamalan, a diferencia de otros artistas caídos en desgracia, no se reinventara para iniciar su segunda carrera como director de cine. No: para volver de entre los muertos, Shyamalan reencarnó en sí mismo.

* * *

El meme que proponía enviar de vuelta a M. Night Shyamalan a la escuela de cine nació con una campaña viral de broma que pretendía recaudar dinero para la causa (en realidad, el dinero sería usado para un festival de cine amateur). Los motivos de los creadores del sitio eran clarísimos:

Sin embargo, uno podría ponerles ciertos reparos. “Schlocky” es un término muy amplio que, en la práctica, no podría aplicarse a todos los plot twists de las cintas de Shyamalan, y lo mismo pasa con “canned dialogue”. El último reparo —el de la imagen del auteur— es el que me resulta más interesante: como hemos visto, Shyamalan sí fue promocionado como un nombre con valor por sí mismo, como un autor cuya sola presencia garantizaba sustos de calidad y emociones fuertes, y las audiencias encontraron en ese énfasis un motivo de fastidio. El chiste de mandarlo de vuelta a la escuela, contaban los creadores del sitio, surgió cuando uno de ellos fue al cine y, al pasar un tráiler de Devil, película producida por Shyamalan y comercializada con el pomposo eslogan «From the mind of M. Night Shyamalan», toda la sala de cine soltó abucheos y carcajadas. Sin importar las virtudes del director, las audiencias lo habían rechazado. Por supuesto, la precisión crítica de la audiencia no es importante para la supervivencia de un cineasta. La mayoría de los críticos conceden que las comedias de Adam Sandler suelen ser malonas, pero el tipo sigue gozando de los jugosos millones de dólares de sus tratos en Netflix.Por lo mismo, el reclamo me parece natural en el medio donde se mueve el director. Son pocos los directores de cine popular dentro de los presupuestos que maneja Shyamalan que pueden permitirse ser ellos la figura central. Gente como Mike Flanagan, director de The Haunting of Hill House y Oculus; Michael Dougherty, director de Trick ‘R Treat y Krampus, o James Wan, director de The Conjuring y The Conjuring 2, seis notables obras de terror que se mueven en presupuestos similares a los de Shyamalan, no han desarrollado un culto masivo en torno a su personalidad, y sus obras no son comercializadas como piezas autorales firmadas por un nombre imprescindible.

No: en el cine popular, en el entretenimiento de masas de presupuesto limitado, la figura del autor no es una pieza central. Existe, claro, y más de uno logra de vez en vez catapultarse al Nirvana del Autor En Mayúsculas —Alfred Hitchcock, John Carpenter, Terence Fischer— pero ese reconocimiento suele llegar lentamente, cuando llega, a menudo producto de una reevaluación por parte de académicos o fans intensos del terror, después de años de trabajo, relecturas y construcción de un idiosincrático estilo. Un director de tabla media puede mantenerse un buen tiempo ahí, bateando con constancia y sin llamar demasiado la atención sobre sí mismo. En esa relativa intrascendencia, un cineasta puede equivocarse y tropezar ligeramente sin que su carrera se acabe.

La maldición de Shyamalan fue comenzar su trayectoria en el suspenso con una película de técnica exquisita y taquilla descomunal. En ese triunfo expedito, el director encontró una bendición y una maldición: su cine empezó a ser tomado en cuenta de inmediato, mientras era rápidamente estudiado y analizado desde distintos ángulos[4] pero, al mismo tiempo, los críticos comenzaron a exigir nuevas cosas, nuevos trucos; comenzaron a exigirle películas quizá más profundas, más serias, y Shyamalan, con su terco acercamiento al cine, no podía proveer esas demandas. En una entrevista para Vulture, un reportero confrontó al directorcon la extremadamente negativa recepción que recibían algunas de las películas. El reportero leyó una incendiaria frase de Roger Ebert, que cerraba la reseña que el crítico había escrito sobre The Last Airbender:

«Es una experiencia agónica en todas y cada una de las categorías que se me ocurren e incluso en otras que todavía están esperando a ser inventadas».

«Debe ser un asunto de lenguaje», respondió Shyamalan, «en términos de un acento particular, de un acento narrativo». El cineasta aseguró que no sabía cómo pensar de otra manera:

«Esas son exactamente las imágenes en mi cabeza, así que no sé cómo adaptarlas sin dejar de ser yo mismo. Sería como pedirle a un pintor que pinte en otro estilo».

Shyamalan no era Spielberg, a fin de cuentas: no era capaz de introducirse en el drama, la acción y la ciencia ficción por igual y salir avante de todos los subgéneros. El cine de Shyamalan estaba unido intrínsecamente a la idea de la autoría. Su estilo, parecía decir el cineasta, no era negociable.

El total fracaso crítico y económico llegaría poco tiempo después de estas declaraciones.

* * *

Sin embargo, Shyamalan regresó. Y lo hizo en sus propios términos. O algo así.

Tras The Visit, el director tomó vuelo y, en complicidad con Blumhouse, reinvirtió parte de la taquilla de su exitoso retorno y se embarcó en un nuevo proyecto: Split, una película acerca de un sujeto con una versión extrema del trastorno de identidad múltiple. Filmada con Mike Gioulakis, el mismo fotógrafo con el que colaboró David Robert Mitchell para la estupenda It Follows, Split era una película clásica del horror en un sentido —un psicópata que secuestra a unas adolescentes con el fin de asesinarlas o sacrificarlas—, pero una serie de características inusuales la elevaban a otros niveles. Su cinematografía, por ejemplo, parecía subrayar sutilmente la condición dividida de su villano, Kevin Wendell Crumb:

Al mismo tiempo, su protagonista, Casey Cooke, encarnada por una Anya Taylor-Joy recién salida de la maravillosa The VVitch, presentaba a una protagonista femenina que, tras sufrir abuso sexual a manos de un familiar, decide llevar con orgullo sus cicatrices y enfrentar a su captor, Kevin Wendell Crumb, quien una vez transformado en su identidad número 24, La bestia, parece adquirir habilidades sobrehumanas que le permiten doblar acero, soportar tiros de escopeta y trepar por las paredes y techos. La película fue un éxito impresionante. Costó nueve millones de dólares. Casi el doble que The Visit, pero menos de la cuarta parte de The Sixth Sense, que costó cuarenta millones de dólares y muy lejos de los 75 millones de dólares que en su momento costó Unbreakable; sin embargo, recaudó incluso más que ella: 278 millones de dólares contra 248 millones (sin ajuste de inflación). Las reseñas fueron considerablemente favorables, casi entusiastas. Por si fuera poco, Split es considerada la primera stealth sequel de la historia: al final de la película, la última escena nos revela, a través de una exposición bastante torpe para los estándares de Shyamalan, que la historia de Kevin Wendell Crumb sucedía en el mismo universo de superhumanos en el que sucedía Unbreakable.

Corte a Glass, la última película de la trilogía que comenzó en Unbreakable, estrenada hace un par de semanas.

* * *

Las películas de M. Night Shyamalan ya no se comercializan como antes. Su nombre, por ejemplo, aparece mucho más pequeño en Split y Glass, y ya no existe un branding exquisito como el que llevaba a colocar “M. Night Shyamalan’s” en la rimbombante fuente Trajan. Su nombre ha vuelto a aparecer más grande que el de sus actores, pero no hay líneas pomposas como «From the mind of».

Glass costó veinte millones de dólares, parte de los cuales también salieron del bolsillo del director, mientras que el resto lo puso Blumhouse, con quienes el cineasta parece haber desarrollado ya una especie de feliz simbiosis creativa. Al momento de cerrar el .doc de este texto, Glass ha recaudado un total de 162 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Es claro que, al menos en el terreno de la recaudación, Shyamalan está de vuelta.

En Glass es posible encontrar, de nuevo, varias constantes del director, mezcladas con las constantes de Blumhouse. Es muy interesante ver las películas de la segunda etapa de Shyamalan —aquella que empieza cuando estrena The Visit con Blumhouse, después del fracaso de After Earth— y notar cómo las formas del cineasta se mezclan con las de la productora. Glass sucede —ineludiblemente vendrán spóilers a continuación— en prácticamente una sola locación: un hospital psiquiátrico a las afueras de Philadelphia, donde transcurren todas las películas de lo que ha venido a llamarse “la trilogía Eastrail 177”, por el accidente de tren que detona la acción en Unbreakable. La película, también, tiene pocos extras: apenas unos guardias del hospital, unos conductores de noticias que salen pocos segundos y un grupo de policías enmascarados que no tienen diálogos. Los efectos especiales están reducidos al mínimo, y son apenas perceptibles. Todas estas características serían impensables en una película de la casa Marvel.

Pero eso no importa mucho para el cine de Shyamalan, donde la tensión siempre ha estado más atada al desarrollo de los personajes y a sus emociones que a cuestiones sobrenaturales. Si se piensa en The Sixth Sense, en Unbreakable, en The Village, en Signs, todas son películas que toman una premisa común en el cine popular —historias de fantasmas, de superhéroes, de monstruos, de extraterrestres— y, a través de un intenso drama humano, las emparentan con nociones que solemos ver como profundas: la alienación, la depresión, el miedo a lo desconocido. Glass es un paseo por un cine de superhéroes que en nada se parece al de los Avengers. Tras una introducción en la que se nos revela que David Dunn, ahora apodado The Overseer, ha concentrado sus esfuerzos de vigilante en atrapar a Kevin Wendell Crumb, quien en su personalidad de La bestia ha seguido capturando jóvenes “impuras” para ser sacrificadas, David y Kevin se enfrentan a golpes en una notable setpiece que justo cuando parece internarse en los ya aburridos terrenos de un superhéroe rajándosela a un villano igual de fuerte se revela más emparentada con El fugitivo que con Infinity War. El villano y el héroe son capturados y arrojados en un psiquiátrico junto a Elijah Price, para que la doctora Ellie Staple, una súbita especialista en un trastorno megalomaníaco que hace que la gente crea que tienen habilidades extraordinarias, los convenza de que no son metahumanos, sino simples enfermos mentales. Previsiblemente, Elijah Price, que ahora se hace llamar Mr. Glass, enfrenta a La Bestia y a El Supervisor entre sí, ejecutando un escape y planeando una pelea que debería suceder en la torre más alta y más nueva de Philadelphia pero que, tras un enfrentamiento entre héroe y villano, termina con los tres personajes principales muertos. En este universo, los metahumanos no mueren mediante la recolección de piedras de colores que se montan sobre una garra de Thundercats como las que vendían en las ferias de nuestra infancia, sino por mundanos balazos, golpes en el vientre, ahogamientos en un charco de agua. Es un atrevimiento similar al de Logan, que separa a la película de la homogeneización que ha caracterizado a buena parte del cine de superhéroes contemporáneo.

La crítica, sin embargo, se ha concentrado en lo que históricamente es el punto que más disfruta atacar de Shyamalan, los plot twists. No les falta razón. La película tiene tres giros. El primero —la noción de que Elijah “crea” a David Dunn y Kevin Wendell Crumb con el mismo accidente—, me parece, ha sido injustamente castigado. La idea era ya conocida entre los que seguimos con atención la carrera de Shyamalan y el rumbo de Unbreakable, a tal grado que la teoría rondaba en Reddit en tiempos tan prematuros como mayo de 2017. En cambio, el segundo giro —la revelación de que una sociedad secreta, que identifica a sus miembros con un tatuaje de un trébol de tres hojas y se reúne siempre en restaurantes, ha mantenido en secreto la existencia de metahumanos por más de diez mil años—, es mucho más difícil de conceder. Ninguna de las tres cintas de la trilogía había sugerido jamás una cuestión de ese orden, y no existe siquiera una pista discernible sino hasta quince minutos antes del final de la tercera película. Este giro es torpísimo, y aunque la idea en sí tiene perfecto sentido dentro de ese universo en el que los cómics son literatura testimonial encubierta, responsable de consignar las hazañas de superhumanos a lo largo de la historia, su tardía aparición genera inevitablemente la sensación de improvisación.

El tercer giro es de diferente orden. Consiste en la vuelta de tuerca final de la cinta, en la que se revela que Elijah siempre supo que la doctora Staple tramaba algo. El villano introdujo un comando en la computadora del hospital, provocando que todo el video de todas las cámaras de seguridad del sistema se enviara a una dirección en una computadora en casa de su madre, la cual, en el último rizo de la cinta, subirá el video a YouTube con la anuencia del hijo de David Dunn, Joseph Dunn, y de Casey Cooke, quien en esta película se convierte en algo así como la única persona a la que le importa Kevin Wendell Crumb, para que el resto del mundo lo observe y entienda que los superhéroes siempre existieron, y que pueden existir más entre nosotros.

Claramente, es un viraje difícil de digerir, sobre todo considerando que la revelación de la sociedad secreta y la revelación de que Elijah sabía que existía la sociedad secreta llegan a nosotros en cuestión de minutos. Uno tiene que hacer un esfuerzo para no sentir que la revelación fue más apresurada que cuidadosamente planeada. La última nota la da la desmesurada esperanza que los tres supervivientes le dan a unos videos donde un hombre avienta un coche y otro dobla un tubo. Por supuesto, de observarse en vivo, ambas acciones sin duda causarían sorpresa, pero parece un poco ingenuo por parte de Shyamalan —un tipo que a fin de cuentas trabaja con imágenes— proponer un universo en el que unos videos virales con personas de fuerza supuestamente sobrehumana van a cambiar la perspectiva de la humanidad respecto a sí misma en vez de terminar, no sé, en uno de los conteos de Dross o en un episodio de Tercer Milenio. El tono inspiracional —tú eres lo que tú quieres ser— tampoco le ayuda mucho.

Por si fuera poco, Casey Cooke, el personaje de Anya Taylor-Joy, parece estar ahí como un evidente pretexto, más que como un personaje con voluntad propia. Casey había terminado su arco en la película anterior, Split; los hechos traumáticos vividos después de ser presa de La Horda la impulsaron a denunciar a su tío y a renunciar a vivir una vida como víctima silenciosa. Es muy probable que, con una escritura fina y un tramado consistente, el personaje pudiera encontrar un camino viable para aparecer en Glass, pero lo cierto es que, así como está, la identificación y repentino cariño que parece sentir por Kevin Wendell Crumb se parece más al síndrome de Estocolmo que a una demostración de madurez y empatía.

Por supuesto, esto lo han notado otros críticos, que le reprochan a Shyamalan el giro final y su inverosimilitud. Algunos textos han repetido la sugerencia de que el director debería dejar de escribir sus propios guiones, argumentando que la relación entre cantidad y calidad de la obra de Shyamalan deja en claro que es un guionista mediocre.

No soy nadie para asegurar lo contrario. El cine de Shyamalan ha tenido sus altas y sus bajas, y Glass tiene su buena porción de bajas como para que valga la pena hablar de ellas. Sin embargo, hay que subrayar que todos esos tropiezos ocurren hasta los últimos veinte minutos de película. El resto del tiempo estamos ante un Shyamalan que juega al nivel de sus mejores años. La música de West Dylan Thordson, quien ya había colaborado con Shyamalan en Split, es una claustrofóbica colección de sonidos atmosféricos y crispantes —a menudo se escucha un tictacque recuerda al de un cronómetro en acelerada cuenta regresiva— que va en perfecta sintonía con los escenarios de las dos películas: un sótano modificado para ser una prisión de jóvenes doncellas y un psiquátrico donde tres seres extraordinarios deberán ser contenidos y convencidos de padecer una forma de demencia.

La colaboración entre Gioulakis y Shyamalan, de nuevo, ha sido fructífera. Si bien no se alcanzan los sublimes momentos de Unbreakable, donde la pacientísima cámara se permitía un staging y un blocking de niveles hitchcockianos, Gioulakis compone cuadros armónicos, llenos de información y también de belleza, como aquel en el que Mr. Glass avanza por un pasillo hacia la cámara mientras La Bestia enfrenta a unos guardias al fondo del encuadre, o las tomas en las que Kevin Wendell Crumb cambia de personalidad sin que medie ningún corte. Ese mismo punto, de nuevo, está a favor de Shyamalan: todos sus actores están calibrados con precisión. Anya Taylor-Joy, pese a la languidez con la que su personaje se introduce en esta película, entrega momentos de genuina emoción, y James McAvoy y Samuel L. Jackson brillan al desplegar su técnica histriónica, que en el caso de este último se agradece particularmente después de años de navegar en piloto automático. Por su parte, Sarah Paulson, Bruce Willis, Charlayne Woodard y Spencer Treat Clark entregan unos solventísimos personajes secundarios. Si bien parte de la crítica se concentró en los evidentes defectos de la película, las virtudes de Glass son suficientes como para percibir que hay quizá un poquito de mala leche en el 36% de aprobación que lleva en Rotten Tomatoes. Las audiencias, por el contrario, han vuelto a ser generosas con el director: 77% tiene Glass en el puntaje del público del mismo sitio..

* * *

El rumbo de la carrera de M. Night Shyamalan me recuerda, en cierta forma, al de otro cineasta, famoso por su sofisticación técnica y su adhesión casi indestructible al suspenso. Hablo, por supuesto, de Alfred Hitchcock, y no lo hago para otorgarle peso a mi argumento, o al menos no solo por eso. El rumbo de Hitchcock por la crítica es curioso. Allá en su época, su cine era percibido más como materia de palomitas que como ejercicio artístico, y el mismo director parecía percibirlo así. Fue el esfuerzo de un grupo de críticos de Cahiers du Cinema el que le otorgó la calidad de autor, después de que personalidades como Eric Roehmer, Claude Chabrol y el mismísimo François Truffaut le dedicaran sendos libros y ensayos y lo exhibieran como un ejemplo paradigmático del autor cinematográfico, donde permanece hasta el día de hoy.

Shyamalan no necesita tal reivindicación. Su cine se ganó la etiqueta de auteur muy temprano en su carrera, y no fueron sino sus propios tropiezos —ayudados con un poco de encono y sorna por parte de la crítica y las audiencias— los que terminaron por arrebatársela. A estas alturas de su segunda carrera como director de cine, M. Night Shyamalan se encuentra en un sitio inmejorable, con presupuestos moderados que controlan la pérdida de dinero, y un nombre sólido aunque despojado del prestigio que solía tener, y llegó ahí tras catafixiar los cientos de millones de dólares y el culto a su propia personalidad por algo mucho más valioso: la capacidad de contar las historias que quiere, en la forma que desea, en el subgénero en el que se siente más cómodo. A partir de ya, sus películas solo serán lo que él —y sus notables actores, cinematógrafos, compositores y productores— les permita ser. Nada mal para un tipo al que hasta hace unos años medio mundo quería mandar de vuelta a la escuela de cine.

[1] La mayoría de la información biográfica proviene de este extraordinario perfil del director, aparecido hace no mucho en Rolling Stone.

[2] La historia se contó en una entrevista para FastCompany.

[3] La paráfrasis proviene de una nota del DVD de Unbreakable, citada en este notable ensayo sobre el estilo de Shyamalan.

[4] Para 2010, doce años después de The Sixth Sense, ya se publicaba Critical Approaches to the Films of M. Night Shyamalan, un libro con ensayos académicos que diseccionan el cine del director. En contraste, para 2019, doce años después de Trick ‘R Treat y Absentia, no existe ningún libro que se acerque al cine de Michael Dougherty y Mike Flanagan. Vaya, ni siquiera aparece un paper a la vista en Google Scholar. James Wan comienza a parecérsele más, con un paper y un libro sobre Saw, aunque el proceso sigue siendo notoriamente más lento y no se extiende a toda su obra.

Luis Reséndiz (Coatzacoalcos, 1988) es crítico de cine y ensayista.