En alguna redacción de corte teórico, Fernando Pessoa arremetería contra nada menos que J. W. Goethe arguyendo que había escrito demasiados libros y, por tanto, se había repetido. “La única disculpa para una obra tan vasta –propuso– sería la variedad.” Y entusiasma su irreverencia, pues respira sanidad, insumisión cultural. Sin embargo, con toda la aparatosa prole creada por él mismo entre seudónimos, heterónimos y apariciones casuales de otras personalidades literarias dentro de sí –su llamado drama en gente–, no existe en el conjunto de la obra pessoana tanta variedad en el registro tonal con todo y la variedad estilística incomparable y verídicamente pasmosa: la multitud de álter egos confunde, promete esa variedad anhelada, pero ésta es siempre relativa, ya que todas las facetas autorales pertenecen a una familia espiritual: hay en todas clarividencia, desolación, desencanto, filosofía, y amor por lo humilde y significativo de la existencia.

Goethe mata al joven Werther para salvar su propia vida. De este modo, en diversos grados de intensidad, los autores han recurrido al proceso literario de autocatarsis para exorcizar esto o aquello, un desafortunado pasaje de tragedias familiares o un amor turbulento. En su epílogo a La educación del estoico, Richard Zenith (con nombre sospechosamente seudonímico y pessoano), sugiere que Fernando Pessoa crea al Barón de Teive para coquetear con ensueños de aristocracia, para asentar sus convicciones de estoico, y que luego escoge matarlo, hacer que el personaje se suicide, para respirar él mismo y cobrar una relativa serenidad mediante el conjuro.

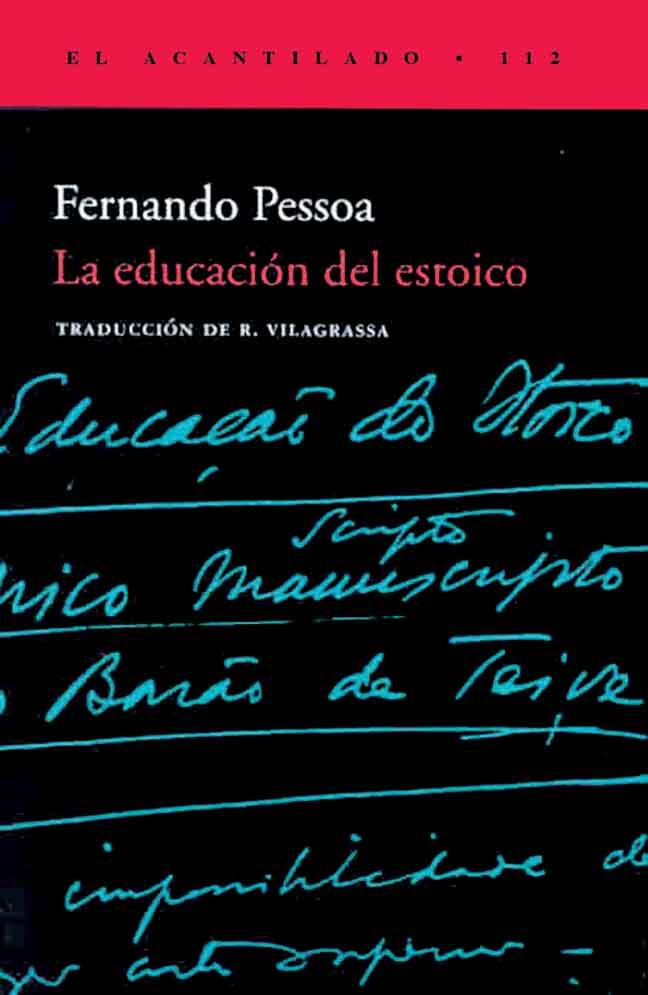

Conviene dejar claro que el “manuscrito de tapas negras” encontrado en el legendario baúl de los textos póstumos de Pessoa –esa verdadera arca de los prodigios–, y firmado por Álvaro Coelho de Athayde, decimocuarto Barón de Teive, es un esbozo de libro, un texto inacabado y sin revisar. Con todo y el genio de Pessoa, eso resulta evidente. Fuera de las páginas finales, que concentran un cierre verdaderamente dramático, el resto de La educación del estoico, como volumen, adolece de lo que podría juzgarse el mayor defecto del portentoso Libro del desasosiego, la bitácora que Pessoa desarrolla y le atribuye a Bernardo Soares: la brillantez, hondura y densidad del texto raramente fluctúan conforme éste avanza, de tal modo que un conjunto de cualidades se convierten en un defecto capital: la monotonía. No hay altibajos, crestas y valles, bemoles, respiros, pausas, no hay lo que acaba constituyendo una estructura. El diseño se diluye. Termina siendo como el diccionario o el directorio telefónico: todo guarda igual importancia, no resiste omisiones, pero, por lo mismo, no contiene clímax, no se resuelve.

Estas declaraciones, que podrían considerarse sacrilegio puro, quedan matizadas si se acepta la noción de que todos los manuscritos sin revisar de Pessoa, aunque bien puedan contener tesoros de peso abrumador, habrían de verse como ejercicios preparatorios, preludios para lo que son obras maestras pulidas del autor y sus heterónimos, o bien sus ecos, sus residuos. Así, en La educación del estoico encontramos destellos del bucolismo pagano de Alberto Caeiro, del aliento y la inspiración desaforada de Álvaro de Campos, de la visión lúcida y cósmica del Pessoa homónimo de “Tabaquería”.

Sobre todo es “Tabaquería” la obra maestra del poeta que resulta más presente en las páginas de La educación del estoico. Con todo y el título, con todo y una entrada en el apéndice, llamada “En el jardín de Epicteto”, la lectura de todo esto rara vez recuerda al autor del formidable Manual de vida, quizás no tanto porque los conceptos difieran, sino porque la tónica es tan distinta. Epicteto no está allí. Y, aunque esto entrañe una platitud, se diría que a quien más recuerda Pessoa aquí, aún más que al desasosegado Bernardo Soares, es a António Mora, autor de El regreso de los dioses. Es decir: Pessoa nos recuerda a Pessoa, a uno de sus personajes del drama en gente. Dice Mora: “Todos los pseudopaganos de nuestro tiempo no han conseguido un alma pagana antes de idear su paganismo. Es cristiano el sentimiento con el que desean el paganismo.”

Este concepto no queda explicitado en el monólogo suicida del señor Athayde, Barón de Teive. Pero sí podría decirse que nutre su ánimo más beligerante. Por otro lado, Teive, un caballero portugués de principios del siglo xx, se está internando de lleno en terreno pagano. Bertrand Russell anota: “El estoicismo es la menos helenística de las escuelas filosóficas de esa era.” Inclinado mayormente a lo neoclásico, al igual que el otro Pessoa llamado Ricardo Reis, Teive descalifica a los griegos como excesivamente niños, simples. Empero, el punto de apoyo para una de las imágenes sobrecogedoras de Teive viene de Zenón. El Barón concluye: “El escrúpulo es la muerte de la acción.” El axioma es tajante pero se va concibiendo desde páginas antes, con base en la clásica consideración respecto a la “intransponibilidad de cualquier espacio”, que por ser infinitamente divisible es por tanto infinito. Dice Teive que el argumento del griego actuó sobre él “como una droga extraña con la que me hubieran intoxicado el organismo espiritual”.

Precede al manuscrito una carta igualmente apócrifa del Barón, momentos antes de suicidarse: “Estas páginas no son mi confesión, son mi definición.” En el implacable discurso contra el sentido de las ilusiones, de la esperanza o de la vida misma, se plantea, hacia el final: “En la arena en que el César nos arrojó para que gladiáramos, el que muere es vencido, y el que mata vence.”

Así, en el párrafo final, el señor Athayde se sitúa en un circo (imagen irónica de valor añadido para lectores locales), en un circo rodeado de estrellas y ante el César. El maestro de ceremonias vocearía en la pista central el conflicto entre la necesidad emocional de la creencia y la imposibilidad intelectual de creer. Y razona respecto al sentido doble de su acto suicida: “Si el vencido es el que muere y el vencedor, quien mata, con esto, confesándome vencido, me declaro ganador.” ~