Con frecuencia, las demencias se presentan bajo signos paradójicos. Los pacientes son capaces de relatar con profusión de detalles episodios de su biografía que tuvieron lugar mucho tiempo atrás y, sin embargo, tropiezan una y otra vez con el vacío tratando de evocar su último desayuno. Sin duda, hay capítulos de juventud imposibles de olvidar y también hay desayunos muy poco memorables. Sea como fuere, el consenso clínico parece claro al respecto.

La nueva ley de memoria histórica incurre en estas paradojas sin que el gobierno pueda aducir condición senil. La vicepresidenta Calvo considera que “la democracia española no se podía permitir un día más sin una ley como esta”. La democracia española podía permitirse cuarenta y tantos años y ni un día más. Mientras tanto, en menos de un lustro habrán cumplido su condena el 80% de los presos de ETA, con la cuestión de sus homenajes y de buena parte de sus crímenes todavía pendientes.

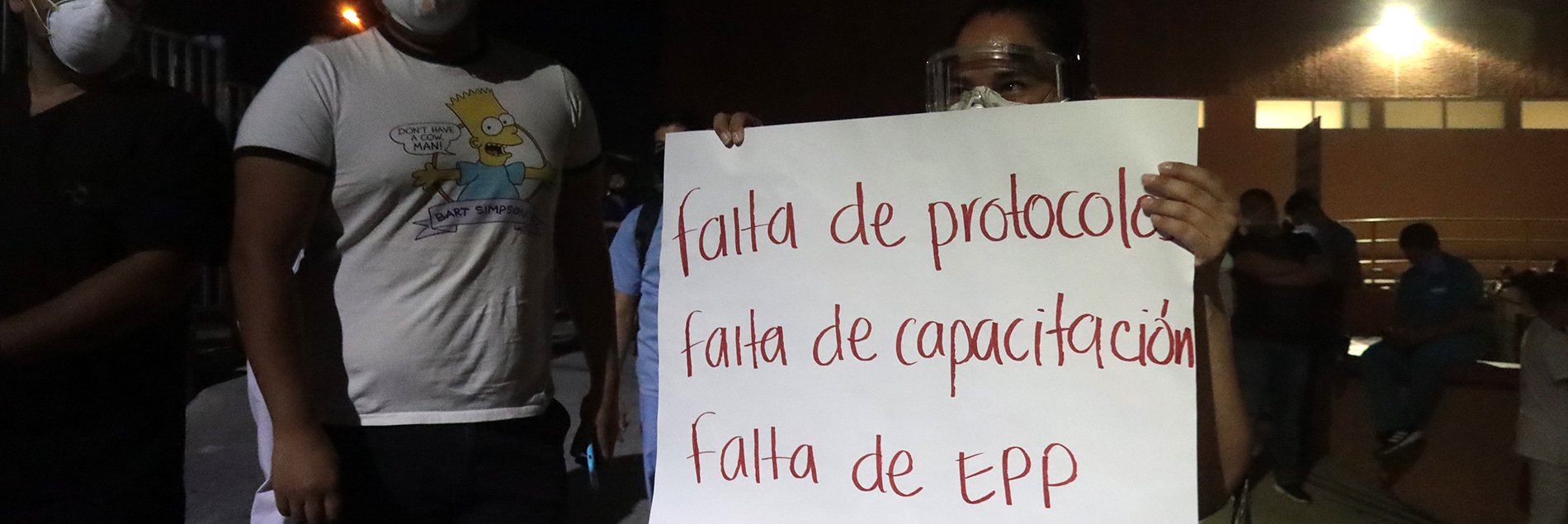

Legislar sobre el pasado puede ser un acto de justicia, pero si entre tanto se postergan algunos actos de justicia con el presente, más acuciantes por su vigencia, bien vale preguntarse por las motivaciones para una acción y otra omisión. La cobardía es siempre una razón poderosa. Combatir a un dictador resulta más fácil cuando este lleva medio siglo muerto, tanto más si la alternativa es ocuparse de la desesperación sanitaria y económica que ha traído 2020. Sánchez prefiere los problemas de anteayer, y por eso está decidido a gobernar España en diferido. Hay, además, una tentación táctica: alimentar el fuego de la guerra cultural cuando la tormenta de realidad material amenaza con sofocarla. Y una voluntad de no disgustar a Bildu, ahora que el socio de investidura se perfila también como socio de los presupuestos.

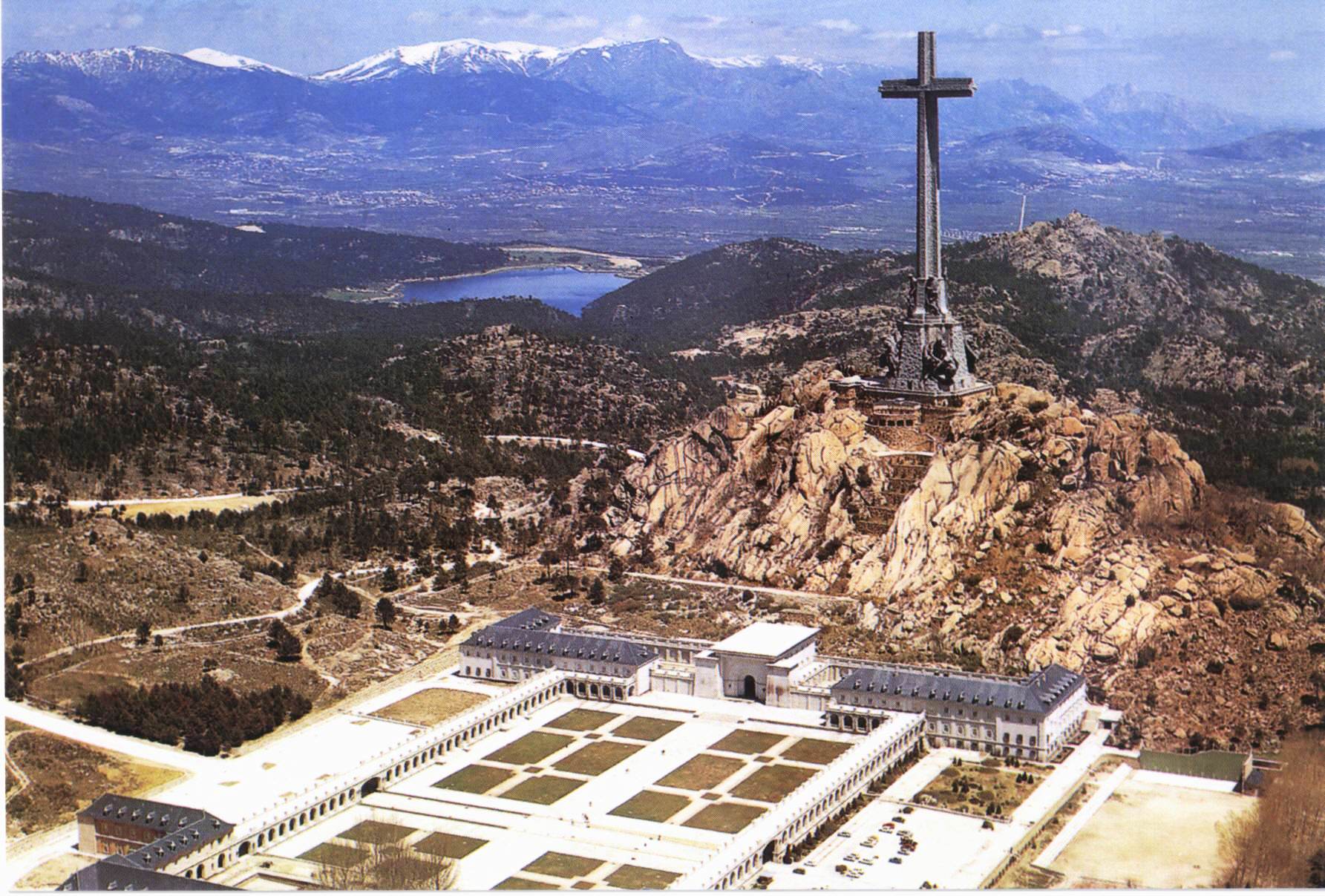

El anteproyecto aprobado por el consejo de ministros prevé sanciones contra quienes exalten el franquismo, anulará sentencias y abrirá investigaciones eludiendo, quizás, los límites de la ley de Amnistía de 1977. Una norma que se encuentra en la base del actual orden constitucional y que fue propuesta en su día por el PCE. La defendió desde la tribuna del Congreso el histórico sindicalista Marcelino Camacho, quien el día de su votación dijo: “Será el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida de este Parlamento”.

Decía Raymond Aron que “el ciudadano que ya no cree en los valores de su ciudad resulta tan temible como aquel que se ha adherido a ellos con una pasión exclusiva”. Esta sentencia es una buena invitación a no sacralizar las leyes, pues el secreto de su longevidad reside en su flexibilidad para adaptarse a los cambios de las sociedades. No obstante, el problema contemporáneo parece ser el de índole contraria: que esta coalición gobernante no cree en los valores sobre los que se funda la España democrática. Ya anunció Pablo Iglesias que abriría “el candado del 78” para iniciar “un nuevo proceso constituyente”. Lo que no sabía entonces el vicepresidente es que ese tanto político ante su electorado no se lo apuntaría él, sino Pedro Sánchez.

Es un hecho vergonzante para nuestro país que en más de cuatro décadas no hayamos resuelto lo que debiera ser prepolítico: que todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura merecen una sepultura digna, un lugar donde sus familias puedan recordarlas y honrarlas. La humanidad ha de ser condición anterior a cualquier ideología. Las razones de este fracaso son, en cambio, afiladamente políticas: primero, la precariedad del andamiaje democrático aconsejó no arriesgar los consensos de la Transición; después, la consolidación de ese andamiaje democrático hizo innecesario cualquier consenso nuevo.

En esto los españoles no hemos sido ejemplares, aunque tampoco sirvan a la verdad las caricaturas que nosotros mismos, en un deficiente ejercicio de política comparada, hemos dibujado. De nosotros hemos dicho, con deleitación masoquista, que somos el país con más fosas comunes del mundo, solo por detrás de Camboya. De los otros, Alemania o Italia, que ellos sí supieron ajustar cuentas con sus dictaduras. En estos paralelismos siempre brilla la ausencia de Francia, que bien se encargó de enterrar sus pecados colaboracionistas. Pero esa es otra historia.

Que los vestigios del fascismo italiano son sólidos como el hormigón del distrito EUR de Roma lo sabe el turista mediano. No obstante, por no desviarnos demasiado, valga tan solo una nota sobre el caso más extremo de reconversión totalitaria, el de la Alemania nazi. Al regresar del exilio, Theodor Adorno escribió: “Ayer asistí a una reunión de la facultad y fue tan amistosa que daba deseos de vomitar. Toda esa gente sentada allí como antes del Tercer Reich”. Schmitt y Heidegger son dos ejemplos de intelectuales que jamás se retractaron públicamente de respaldar el nazismo. Pero, más allá de la academia, toda la administración alemana continuó, con el visto bueno de Adenauer, cuajada de nazis: abogados, economistas y altos cargos públicos a los que Marcuse llamaba “criminales de guerra” y que representaban, en palabras de Adorno, una “Sonata de los espectros que dejaría a Strindberg boquiabierto”. (Jeffries, 2018:299-301)

Con todo, debemos reconocer que la división y el enfrentamiento político en torno al pasado sí parecen tener algo de triste hecho diferencial nacional. Un pasado arrancado a la historiografía, rebatallado hasta la ucronía y empleado como artillería ideológica pesada, sin ningún afán de verdad, ni mayor vocación que la de dejar dicha la última palabra. Ah, la belleza del vencedor moral. Si la izquierda dio una lección de generosidad y perdón durante la Transición, ahora es promotora entusiasta de un rencor que atribuye a la derecha democrática una culpa inextirpable. Una derecha que, hasta la aparición de Vox, había rehuido estos litigios, a tal punto que Aznar se reivindicaba como lector de Azaña.

Por terminar: las víctimas de la luctuosa historia de España en el siglo XX merecen dignidad y recuerdo. El franquismo-franquicia, usado frívolamente como saga cinematográfica espectacular, con escenas de helicóptero y giros de guión, solo merece estrellarse en la taquilla electoral.

Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.