Borges deseaba un país donde nadie supiera cómo se llamaba el presidente. Venezuela, ahora, está muy lejos de esa frase. Ese deseo no se halla en su geografía. Hugo Chávez se ha instalado en la vida pública y también en las vidas privadas del país. Para esperanza de muchos, para desaliento de tantos otros, ha ocupado casi todos los espacios. Su presencia es avasallante. Da lo mismo si se vive con desesperado anhelo o con desesperada rabia. Se trata de una intoxicación. De un lado y del otro, a favor o en contra, todos los ciudadanos parecen estar contagiados con la misma enfermedad. El país gira a su alrededor y él parece disfrutarlo enormemente. Como si por fin estuviera cumpliendo con un íntimo sueño.

En 1999, en una entrevista publicada en la revista chilena Qué Pasa, Hugo Chávez afirmó que, en su niñez, “en vez de Superman, mi héroe era Bolívar”. La confesión, sin embargo, tiene un cierto sabor de leyenda: podría fácilmente ser una versión maquillada de su propia historia, un recuerdo más acorde con la heroicidad que hoy viste su personaje. Cada vez será más difícil conocer quién es y quién fue en realidad Hugo Chávez. Probablemente, ni siquiera él mismo consiga saberlo. Los recuerdos pueden ser impuntuales. El poder suele gozar de una memoria muy creativa.

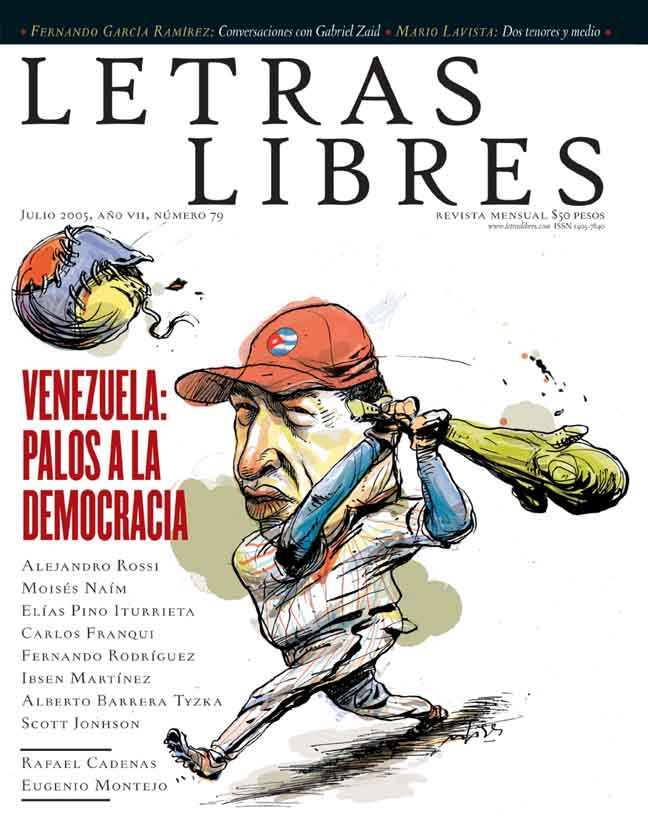

Dentro de la familia cercana, y de los amigos de su infancia, no hay testimonios de la supuesta temprana devoción del niño Hugo por el libertador. Quienes lo conocen desde esa época, lo recuerdan más pagano: quería ser un jugador de beisbol, el deporte más popular en el país. Quería ser un pitcher, un lanzador, y llegar a las Grandes Ligas, en los Estados Unidos. Él mismo ha reconocido que ingresó a la Academia Militar con la intención de encontrar un atajo para lograr su sueño. La vida militar, en principio, tan sólo era un trámite para viajar a Caracas, con el propósito de retirarse de la escuela castrense y dedicarse a tiempo completo al beisbol. Nada es puro, sin embargo, en esta historia. Todo es complejo y está lleno de matices. En 1974, cuando ingresa en la Academia Militar, Hugo Chávez también trae bajo el brazo un libro: el diario del Che Guevara.

En su adolescencia, el joven Chávez se tropieza con José Esteban Ruiz Guevara, el padre de sus mejores amigos y vecinos cercanos en el mismo barrio popular de la ciudad de Barinas, en los llanos venezolanos. Ruiz Guevara, un viejo comunista quien pregona cargar con el símbolo de la larga barba aun antes que el propio Fidel Castro, se convirtió en el mentor del grupo de muchachos amigos de sus hijos. En la biblioteca de su casa se pasaban horas escuchándolo hablar. Fue él quien inició al joven Hugo, a quien en ese entonces apodaban Tribilín, como el clásico monigote de los dibujos animados de Disney, en la lecturas de los pensadores sociales, de la historia de Venezuela, de la obra de Bolívar… Por aquellos años, en Venezuela, ante el fracaso de la guerrilla durante la década de los sesenta, cierto sector de la izquierda había implementado la estrategia de infiltrar el ejército como vía para lograr la toma del poder. No obstante, Ruiz Guevara advierte que ése no era el caso de Hugo Chávez: “Él no entró al ejército catequizado, el Partido Comunista no influyó nada en eso. Indudablemente, ya llevaba una formación política, no hay duda, y llevaba metida en la cabeza la función constructiva del Ejército Rojo”. No hubo pues un instante iniciático, aunque el viejo comunista cree que, de alguna manera, el joven habría quedado inoculado por “ese contacto que tuvo con nosotros, conmigo y con mis hijos, durante el tiempo que duró el bachillerato”.

Pero sí había ya, en ese momento, un deseo de trascendencia en el joven Hugo Chávez. Quizás la ruta no estaba en el beisbol, tal vez tampoco con demasiada claridad en su formación de izquierda. Aun así, en medio de esas sombras, sí resplandecía más nítidamente una meta. Siendo cadete le tocó desfilar en un acto cuando Carlos Andrés Pérez acababa de asumir, por primera vez, la presidencia de la república (1973-1978). Suele la historia tejer secretas correspondencias. De seguro, Pérez cruzó cerca del joven Chávez, sin reparar en él, sin mirarlo. Jamás imaginó que un soldado que todavía no salía de la Academia Militar podría años más tarde, durante su segundo gobierno, conspirar en su contra, intentar derrocarlo violentamente. Tampoco pensó que ese soldado podría llegar a ser presidente de Venezuela. El joven Hugo, sin embargo, vivió esa misma escena de otra manera. El 13 de marzo de 1974, escribió en su diario: “Después de esperar bastante tiempo llegó el nuevo Presidente. Cuando le veo, quisiera que algún día me tocara llevar la responsabilidad de toda una Patria, la Patria del Gran Bolívar”.

II

Cuando Hugo Chávez se lanzó a candidato para las elecciones de 1998, sus contrincantes políticos, y las elites del país en general, lo subestimaron. No se lo tomaron demasiado en serio. Como tampoco se tomaron en serio la crítica realidad en la que vivía la mayor parte del país. Para ese momento, Hugo Chávez ya llevaba casi veinticinco años aspirando a ser presidente. En secreto, conspirando, dispuesto a usar la fuerza de ser necesario. Llevaba casi un cuarto de siglo perseverando, tercamente, en la búsqueda de su objetivo. Casi parece un hombre que se concibe a sí mismo con una gran misión, con un destino que algún día se escribirá con mayúsculas. Ese es el tono, la temperatura, que tiene sus primeras palabras como presidente electo, las misma noche del 6 de diciembre de 1998, después de que el Consejo Nacional Electoral emitiera el primer boletín y el triunfo del ex golpista ya fuera indetenible. Así habló: “Queridos amigos, sencillamente hoy ocurrió lo que tenía que ocurrir. Como dijo Jesús: ‘Todo está consumado’. Se ha consumado lo que tenía que consumarse”.

Hay quien sostiene que el gran momento en la redimensión de la personalidad de Hugo Chávez fue el 4 de febrero de 1992, cuando dirigió el intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Ahí, por primera vez, Chávez fue tocado por el dios rating, conoció la popularidad. De hecho, el golpe, militarmente, es un desastre. También a nivel ético fue un acción muy cuestionable. No sólo por lo que supone una rebelión militar en contra de un orden establecido de manera democrática, sino porque, además, los dirigentes de la asonada usaron a soldados engañados, los llevaron a una guerra sin decirles de qué se trataba, los hicieron cómplices sin informarles en qué se estaban metiendo.

En Caracas, justamente bajo el mando de Chávez, fue donde las operaciones salieron peor. En diferentes zonas del país, otros de sus compañeros lograron cumplir exitosamente con el plan. Pero Chávez fracasó. Ese fracaso, sin embargo, le permitió aparecer en un breve mensaje por televisión. El golpe, entonces, dejó de ser militar y fue mediático. Chávez dijo que asumía la responsabilidad de todo, pidió deponer las armas, anunció que no se habían cumplido los objetivos. Chávez dijo “por ahora”. Sólo ahí, sólo entonces, triunfaron los golpistas.

Si alguien puede tener conciencia de la importancia que tiene la contundencia mediática es Hugo Chávez. Unos pocos segundos de exposición televisiva le dieron lo que tanto años de secreta conspiración no habían logrado. Walter Benjamin podría terminar siendo un gran estratega militar. La guerra de guerrillas tenía más que ver con la telegenia que con las experiencias de Sierra Maestra. A partir de ese fugaz y fortuito paso por la pantalla chica, comenzó la vida del mito. El Chávez múltiple, animador, confrontador, productor de esperanzas; igual canta o cuenta un chiste, igual amenaza a Bush o anuncia conmovidamente que en ese mismo instante hay un plan en marcha, que intentan asesinarlo. Chávez siempre es una emoción. Enamora o irrita, pero jamás aburre, es un producto que no conoce la indiferencia.

Nada de esto, por supuesto, es producto de la improvisación. Incluso gente muy cercana, como el vicepresidente José Vicente Rangel o Alcides Rondón, su compañero de promoción en la Academia Militar, confirman que el presidente es un hombre muy organizado, que no deja nada al azar, que planifica muy bien todo. Incluso, sostiene Rondón, sus intervenciones públicas que parecen ser muy espontáneas, o cuando parece raptado por un arranque, incluso en esos momentos existe un cálculo, las acciones responden a un plan diseñado con anterioridad.

El país vive en constante efervescencia. Desde hace seis años, en cualquier instante, todo puede suceder. En un acto público, Chávez le grita pendejo a Bush; otro día parece sugerir que Condolezza Rice quiere algo íntimo con él; otro día más, denuncia en la tele todo un plan para matarlo, muestra incluso las pruebas y un pequeño cuaderno donde están los números telefónicos de los implicados. Nunca nada se resuelve. Todos los días hay otro suspenso que atender. Quien se separe por un minuto de la tele puede perderse el final de esta historia. El gobierno se ha convertido en un reality show. La revolución bolivariana también es un espectáculo.

III

Es una tienda bastante pequeña pero está atiborrada. Más que tienda parece un desván que huele a sahumerio. En el centro de Caracas, y en otras zonas populares, son frecuentes este tipo de establecimientos. Son lugares para negociar con el destino. Se combate el mal de ojo y se promueven las buenas vibraciones. Se hacen todo tipo de trabajos relacionados con altos y bajos espíritus. Hay ramas, yerbas, pócimas, unguentos. Así también se mueve el mercado de la fe.

Al fondo del lugar, junto al mostrador, detrás de una antigua caja registradora, hay un altar. Entre las velas, las flores y las otras deidades, ahora también puede verse un busto del comandante. Viste el uniforme militar, lleva su boina roja del batallón de paracaidistas. La figura apenas sonríe. Chávez nuestro que estás en los cielos.

Quizás todavía no aparece en el firmamento de los mitos latinoamericanos, pero sin duda ya está haciendo el camino. Al menos, ya comienza a dejarse ver en la llamada corte celestial de la religiosidad popular venezolana: una feria múltiple donde conviven elementos paganos con iconos de la tradición católica, operan por igual un médico con fama de santo y Negro Primero, el único afrodescendiente prócer de la guerra de independencia. Ahí está la cosmogonía nacional en pleno, regentada por María Lionza, exhuberante diosa indígena que convoca a todos los poderes de la naturaleza y que, de manera perturbadora, viaja a través de la historia con los senos al aire y sobre el lomo de una danta (una onza). Es una representación coral y diversa de lo sagrado. Entre los muchos vínculos que los venezolanos establecemos con la fortuna, con la esperanza, con la salud, con la riqueza o con la felicidad, ahora la estampa de Hugo Chávez también está buscando un lugar.

Al parecer, no se trata únicamente de un proceso cultural, de la química que puede establecerse, incluso con alguna naturalidad según sea el caso, entre el carisma de un líder y la ansiedad de una masa. También desde el gobierno parece administrarse esta promoción mítica del presidente. Más allá de un ejercicio de poder personalista, donde la gerencia pública luce absolutamente dependiente de Chávez, comienzan a verse rasgos de culto, planes oficiales para la construcción de una nueva estrella. El eslogan que cubrió el país en la publicidad del oficialismo para el referendo de agosto de 2004 fue más que evidente: “Chávez es el pueblo”. El pueblo, por supuesto, ya lo sabemos, siempre es Dios.

Hay quien asegura que existe un video que a veces transmiten en funciones privadas para algunos embajadores y otros invitados extranjeros. Es una presentación del proyecto de la revolución bolivariana. En alguna secuencia de la cinta, se cruzan algunos iconos de la mitología latinoamericana. Por supuesto que Jesucristo acompaña a todo ese dream team donde, al parecer, destacan Ernesto Che Guevara y Hugo Chávez Frías. Los sueños de la pobreza también pueden producir monstruos.

IV

El último fin de semana de mayo de 2005, Hugo Chávez sorpresivamente no apareció en la tribuna, frente a una multitud que, después de marchar por horas, tan sólo esperaba oírlo hablar. Fue el vicepresidente, José Vicente Rangel, quien debió cumplir con la engorrosa tarea —confesó que se trató de una de las peores misiones que le había tocado en su vida— de anunciarle a la audiencia que la gran atracción de la jornada no llegaría. Al día siguiente, Chávez tampoco cumplió con su acostumbrado programa de radio y televisión dominical Aló Presidente. Fuentes oficiales dijeron, escuetamente, que se había cedido el espacio para la transmisión de un juego de la selección nacional de voleibol.

Dos días de ausencia fueron suficientes para generar mandas de rumores. Se dijo que estaba secuestrado por una conspiración militar, que había sido herido por uno de sus guardias de seguridad, que había tenido un accidente, que había sufrido un atentado terrorista. El lunes en la mañana, grupos de militantes comenzaron a convocar a los partidarios del oficialismo a acercarse al palacio de Miraflores para exigir ver al presidente, para constatar que aún existía. Chávez, entonces, apareció en la televisión. Divertido. Radiante. Feliz con lo ocurrido, explicando que no pasaba nada, que se había tomado el fin de semana para estar con su hija menor.

Es el retrato patético de la edad de un país. De la ceguera conjunta de todos los bandos, de un proceso donde la intolerancia comienza a ser el bien más común y la concentración de poder la única vocación del gobierno. Borges decía que deseaba un país donde nadie sabía cómo se llamaba el presidente. “Propondría que los políticos fueran personajes secretos —decía—. Este Estado que no se nota es posible. Sólo es cuestión de esperar doscientos o trescientos años. Y, mientras tanto, jodernos”. –

(Caracas, 1960) es narrador, poeta y guionista de televisión. La novela 'El fin de la tristeza' es su libro más reciente (Random House, 2024).