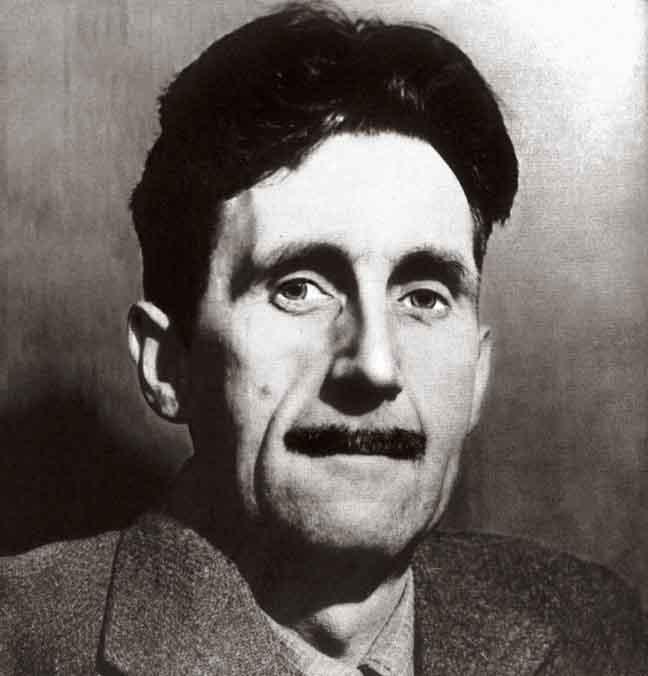

Desde 1984, la fecha que titulaba a una de las novelas más justamente célebres del siglo pasado, parece haber pasado un evo. En aquel entonces, 1984 (1949), de George Orwell, conservaba el aliento de una inquietante profecía cumplida: la Unión Soviética dominaba la mitad del planeta, y las recurrentes crisis morales, intelectuales y políticas del marxismo-leninismo no parecían anunciar ni la caída del Muro de Berlín ni el fracaso catastrófico de Gorbachov. En 1984, a su vez, para algunos críticos marxistas, era fácil decir, falseando la vida y la obra de Orwell, que la distopía totalitaria imaginada en 1984 era, en realidad, una crítica de las sociedades democráticas de Occidente, “esclavizadas” por otro Gran Hermano, dueño del poder mediático y financiero.

La actual crisis del liberalismo, determinada por la devastadora hegemonía imperial de Estados Unidos, dará pie a nuevos intentos de transformar a Orwell en un profeta incombustible. Empero, la red cibernética, global y virtual, que cubre al planeta es la más antiorwelliana de las realidades: las aduanas totalitarias del pensamiento, la imagen y los sentimientos que aterraron a Orwell, han desaparecido casi por completo. Necesitamos, si de profecías se trata, nuevos profetas para interpretar un universo cuya complejidad rebasa todas las hipótesis, algunas de ellas de una precisión fulgurante, que Orwell (no sólo el novelista, sino el pensador) planteó en los dominios del lenguaje político, la influencia de la propaganda y las metamorfosis de la cultura de masas.

Christopher Hitchens, en la convincente apología que acaba de publicar (Why Orwell Matters, 2002), discute, una vez más, el halo de santidad que rodea a Orwell. Sus virtudes son enormes y nunca estará de más repetirlas: repudió el colonialismo británico en Birmania y en la India, denunció la explotación de los obreros ingleses, fue tan precoz en su antifascismo como luego lo fue en su anticomunismo, denunció los crímenes estalinistas en la Guerra Civil Española y salvó el nombre de Andreu Nin de la fosa común. Fue, además, el prudente patriota que argumentó contra el pacifismo y sirvió a la Gran Bretaña contra Hitler.

Durante décadas se leyó 1984 en Occidente como una utopía literaria, materia de incesante discusión académica, mientras que en las naciones bajo el dominio soviético era un testimonio actual, casi un samizdat. Apenas en 1953, el poeta polaco Czeslaw Milosz escribió en El pensamiento cautivo: “Hasta quienes sólo conocen de oídas las obras de Orwell quedan estupefactos ante el hecho de que un escritor que nunca vivió en Rusia pudiera tener una noción tan clara y justa de la vida allí. Además, que en el Oeste existan escritores que comprenden cómo funciona esa máquina de inusitada estructura, de la que ellos mismos son parte, les asombra y constituye un argumento en contra de la ‘estupidez’ del Oeste.”

Orwell (1903-1950), al cumplirse el centenario de su nacimiento, está en el cenit de su fama y fortuna: es el autor de libros que, como Homenaje a Cataluña (1938), Rebelión en la granja (1945) y 1984, fueron las estrellas que iluminaron el firmamento y señalaron que la larga noche del totalitarismo llegaría a su fin. Empero, si ha de plantearse un “caso Orwell”, éste vendría de la tácita aceptación, entre la mayoría de sus comentaristas, de que fue un héroe cultural pero también un novelista mediocre o, llanamente, un mal escritor. Hitchens afirma que 1984 es un libro seminal entre los good bad books de todos los tiempos. Cyril Connolly, V.S. Pritchett y Lionel Trilling, en su día, dijeron lo mismo.

Releer Rebelión en la granja o 1984 prueba, en efecto, que Orwell no fue un gran novelista. Pero nunca pretendió serlo. Si sus primeras novelas son francamente desastrosas, muchísimas de sus páginas críticas y periodísticas, para no hablar de Homenaje a Cataluña, obra maestra de la prosa inglesa, son canónicas. Hitchens dice, con razón, que Orwell es uno de los pocos escritores de su tiempo cuya frecuentación causa una continua y agradecida admiración. Orwell fue ese hijo de la literatura política de los años treinta que decidió poner al servicio de la imaginación liberal el arsenal didáctico que los comunistas utilizaban para imponer el realismo socialista.

Para la tradición francesa, el que Maurice Barrès o Romain Rolland hayan sido escritores menores es casi un tinte de gloria, dada la fascinante y horrorosa grandeza de sus compromisos políticos, en la Acción Francesa o en el Partido Comunista. En cambio, entre los anglosajones, la supuesta mediocridad literaria de Orwell provoca una puritana resignación, como si el hecho de que la obra de un gran hombre no se refleje en sus páginas fuese una paradoja calvinista ante la cual es imposible rebelarse. Tal pareciese que, en el ámbito protestante y anglicano, donde no hay veneración de los santos o ésta es secundaria, casi vergonzante, Orwell ocupara el sitio de un santón laico a quien hay que justificar por haber cometido pecados veniales, como escribir malas novelas. Y cuando se acusó, recientemente, a Orwell de haber proporcionado una escueta lista de escritores comunistas a los servicios de inteligencia británicos en los albores de la Guerra Fría, lo que de ser cierto sería una trivialidad en Francia, la discusión en Inglaterra fue angustiosa: Saint George estaba a punto de ser bajado de los altares otra vez.

Hitchens, en Why Orwell Matters, acaba por plegarse a la tradición. Se siente obligado a aclarar (o justificar) todo aquello que impide la omnisciencia de Orwell: su insólita incomprensión de Estados Unidos como horizonte cultural, su desprecio por los galeses, los irlandeses y los escoceses, o algunos comentarios hoy políticamente incorrectos sobre los judíos, los homosexuales y las mujeres.

Pero las biografías de Orwell permiten esa lectura hagiográfica. Orwell fue un santo a la inglesa —empecinado en predicar lejos de Roma y aun en contra de ella—, el muchacho de clase media baja que llega a Saint Cyprian y a Eton para rechazar el esnobismo de sus brillantes y vanidosos condiscípulos, el joven que renuncia a las universidades y se va a Birmania a servir de policía colonial, un occidental que rechaza el colonialismo sin dejar de señalar el mal anidado en el corazón de los colonizados, el bachiller de formación precaria que se hace escritor urgido por la necesidad de predicar verdades morales y consejos prácticos, un hombre al que se le dificulta el trato con las mujeres —a las que en el fondo desprecia—, y el soldado republicano gravemente herido en España, a punto de morir como mártir y testigo a su vez del martirio de los trotskistas y de los anarquistas. Fue el individualista que ve en la salvación de cada uno la redención de todos, pues después de Orwell, el reformador, Moscú dejó de ser, para un número cada vez más mayor de decepcionados, la tercera Roma.

El defecto de Orwell que más chocaba entre sus contemporáneos es propio del santo: esa búsqueda intencionada de la caridad, ese “ir de pobre” por la vida, ya fuese en París o en las fábricas a donde se dirigió a levantar el testimonio de los pobres. Alguien dijo que había ido a Londres con la esperanza de ser víctima de los bombardeos. Enfermo, Orwell muere precozmente, y este socialista de origen fabiano, fiel a la liturgia anglicana, autoriza que lo sepulten con servicios religiosos. No resulta extraño, así, que Orwell sea el autor de una suerte de teología negativa para seglares que contemplaba el presente como una amenaza de condenación eterna: Rebelión en la granja y 1984 fueron escritos para que los entendiese el más modesto de los fieles de la parroquia.

La nobleza de George Orwell (lo dijo Lionel Trilling) fue la de un hombre cuya soberbia inteligencia le permitió rehuir toda tentación de genialidad a cambio de una sátira moral que reveló, con una eficacia profética y una utilidad pública inmediata, el horror totalitario. Por más que se aleje el siglo xx, creo que incluso los espíritus poco religiosos seguirán encontrando en él la aureola del santo. ~