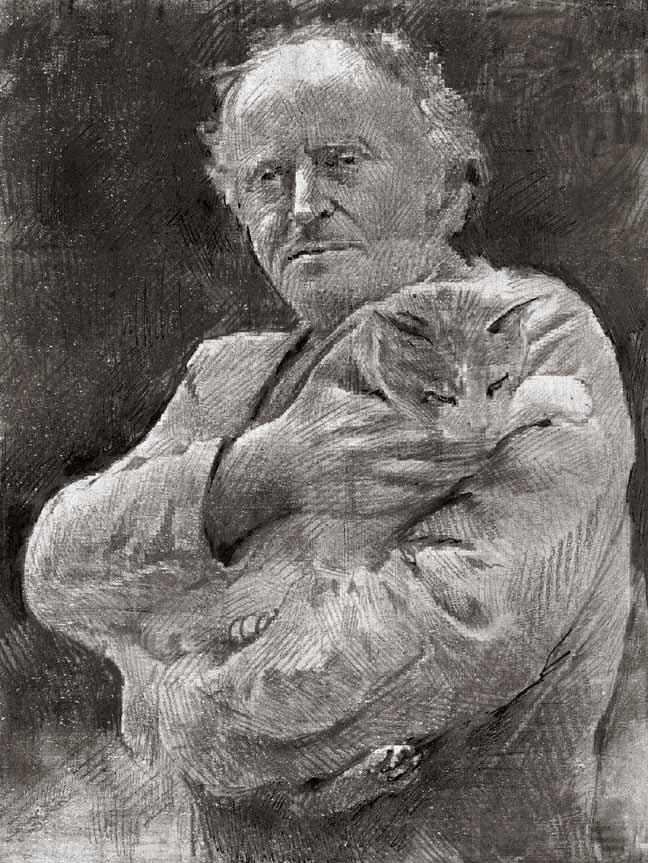

El pijama azul marino que brillaba más que un traje de noche es lo primero que recuerda el joven Pablo Neruda de Álvaro Yánez, alias Pilo Yáñez, alias Juan Emar. La sucesión de nombres es, junto con el pijama en pleno horario laboral, una señal de quién fue ese hombre de muchos nombres, direcciones postales, aficiones artísticas, esposas, ese hombre de una sola y prolongada vocación: perder el tiempo o hacer que este se pierda, marearlo, vencerlo como el toro a la verónica, domesticarlo como esas moscas a las que les quitaba las alas para hacerlas competir.

Toda la literatura de Juan Emar se puede resumir también en esa carrera de moscas sin alas, el uso metódico, preciso, paciente del absurdo con una punta de refinada crueldad al final, mosca sin vuelo que convierte la siesta, la tarde, la cocina polvorienta de la casa de campo en un espectáculo sin casi espectadores que no se parece a nada en el mundo. Juego de niño prolongado hasta una adultez incierta. Juan Emar, el vanguardista, el cubista más austral del mundo, el dadaísta de provincia, emprendió la mayor rebeldía de todas, la que pocos o nadie se han atrevido a intentar: rebelarse contra su nacimiento mismo. Nunca salir del todo del vientre de su adorada madre, evitar ver la luz del día, llorar, patalear, moverse, ¿para qué, para quién?

El nonato Álvaro Yáñez Bianchi, alias Pilo Yáñez, alias Juan Emar, su cabeza enorme sobrevolando un cuerpo que apenas se movía de donde lo sentaban, su rostro enorme escasamente poblado de pelo, los ojos casi siempre ausentes de la conversación y los labios finos invariablemente callados tuvieron siempre algo de feto. El mundo de sus relatos, el de sus personajes, pertenece también a un universo uterino, un mundo de placenta y cordón umbilical, donde todo funciona de otra manera que en el mundo real. Un universo sin psicología o sociología alguna, guiado por encuentros y cifras mágicas. Impulsos gratuitos, delirios también sin control.

Todos los días en sus libros son el primer día del mundo. Sus personajes, sus escenarios pertenecen a ese mundo anterior o posterior a lo que solemos llamar realidad. Juegan con el rigor con el que juegan los niños a ser personajes de una novela, un cuento o un diario de vida. Se disfrazan con la ropa que dejaron los mayores sobre el sillón, la cómoda, la cama. Viven, como viven los niños, estableciendo las reglas del juego para cambiarlas en la mitad del juego, una y otra vez. El relato es casi siempre el andamiaje de ese juego, la invención y destrucción de las reglas, interrumpido de manera brusca y total por una guillotina o un loro que destroza la calva del tío José. La violencia, que parece tan ajena al mundo más bien primaveral de Emar, nunca falta sin embargo a la cita. La sangre, las vísceras, es decir el nacimiento, el parte amenazante que termina con el paraíso nonato.

La obra de Emar no hace otra cosa que empezar una y otra vez, incesantemente. El diario de vida que es la base de Un año registra solo las anotaciones del primer día de cada mes de un solo año. Los acontecimientos así no tienen ni consecuencia ni desenlace, no hacen otra cosa que empezar. Dietario improbable donde un teléfono ataca la oreja de quien lo usa, dejándola ensangrentada y pegoteada a la carne de la victima, o un gusano recorre Los cantos de Maldoror de atrás para adelante. Imagen, esta última, que bien puede ser la clave de cómo debemos leer los libros de Juan Emar. Libros que no quieren contar una historia, libros que no quieren ser leídos sino habitados, convertidos en medio de subsistencia, un alimento en que el gusano elige, en un azar que es cualquier cosa menos azarosa, comer una letra u otra para así cambiar el sentido del texto.

Ninguno de los libros de Juan Emar está completamente cerrado en sí mismo, todos piden a gritos un lector cómplice que los complete. Es quizás lo que explique su éxito entre profesores y estudiantes de literatura, que contrasta con sus ventas más bien fantasmales. Todo en sus libros está oculto, aunque su prosa sea diáfana. Hasta los números, sobre todo los números de las casas, los objetos, parecen contarnos algo más de lo que cuentan. Todo en Emar sugiere secretos ocultos, rituales esotéricos, iniciación que no inicia nunca a nadie, porque el lector y el escritor están condenados, una condena que es también un premio, a quedarse en el umbral, vislumbrar el misterio, el secreto pero sin entrar para no interrumpirlo.

Emar quería, como el gusano de Ayer, vivir en sus libros. De alguna manera lo logró. Consagró la mayor parte de su vida a escribir Umbral, un mamotreto de cinco mil páginas, que sería su propia En busca del tiempo perdido. Una fabulosa pérdida de tiempo también, un libro que pretendía no terminar ni publicar nunca, una especie de excrecencia, de cuerpo aparte al que iban a parar todas sus experiencias, pensamientos, sueños, ideas más dispares y disparatadas. A la vez novela de ciencia, ensayo, ficción, metanovela, memoria, novela total que continuamente vuelve sobre sí misma contándonos una y otra vez su propio proyecto de novela.

Consagrado sin ninguna interrupción a su obra, casado y vuelto a casar con primas y vecinas (una timidez y una pereza invencible no le permitían buscar sus conquistas más allá de su propia casa), fue perdiendo amigos y conocidos a un ritmo lento pero seguro. Arruinado a pesar de haber nacido millonario, viviendo en la casa de sus hermanas, desesperadas por que mostrara alguna señal de amabilidad con los invitados a sus tés, Juan Emar terminó como empezó, como siempre quiso terminar, confinado al ámbito de su familia, perfectamente inútil e inutilizable, en un pijama más raído y menos azul que el que le conoció Neruda, pero atareado en esta misma voluntaria falta de cualquier trabajo rentable. Cumplió así la promesa que le hizo a su padre a los veinte años, no trabajar en nada, no ganar ni un peso, acabar así con cualquier ilusión de linaje, de herencia, de continuidad.

La rebeldía de Juan Emar era cualquier cosa menos un capricho adolescente. Nacer en su caso era algo más que solo salir del vientre de su madre. Heredero de un padre desheredado, un verdadero milagro chileno: Eliodoro Yáñez, abogado hecho a sí mismo a partir de un origen oscuro y pobre, casi presidente dos veces, embajador el resto del tiempo, pero sobre todo y ante todo el dueño de La Nación, el diario que intentó cambiar para siempre la forma de hacer periodismo en Chile.

Un derroche de energía, de transformación, de ambición que su hijo intentó evitar como la peste. ¿Lo logró? No del todo y es quizás el eje mismo de la tragedia de Juan Emar, el hombre que pretendió ser cualquier cosa menos el hijo de su padre y fue como él castigado, acallado, castrado por lo que los chilenos llamamos “el peso de la noche”, es decir el conservadurismo y el resentimiento unidos contra cualquiera que sea nuevo, que venga de otra parte, que quiera llegar más lejos que los demás.

Al nonato le tocó nacer muchas veces, al flojo que vivía en pijama le tocó encarnar su propia pesadilla, la de un incesante combate sin freno ni tiempo donde le esperaba, como a su padre, el exilio. Pintor más bien modesto, promotor de la vanguardia parisiense a través de algunos artículos publicados en el diario del papá, un día el hijo dandy de Eliodoro Yáñez se inventó un nombre de batalla para ir a pelear su propia guerra. Álvaro Yáñez se convirtió del todo en Juan Emar (transposición chilena de J’en ai marre, “ya no puedo más” en francés) y publicó en un solo año (1935) tres libros que no eran otra cosa que pedradas, bombazos en la cara de todas las convenciones literarias nacionales: las novelas Miltín 1934, Un año y el falso diario de vida Ayer. Libros que evitaban militantemente ser lo que se esperaba que fuesen: prosa bella, testimonio personal, novela social o confesión íntima. No hay página de estos libros que no sea un desafío al buen gusto, e incluso al mal gusto imperante.

Novelas que evitan la denuncia política pero que desde sus títulos (Miltín 1934) aluden a los acontecimientos recientes, los golpes de militares populistas, socialistas, la restauración conservadora de esos años, la ruina del padre, la censura, el militarismo y el peso del clero sobre la vida de esos personajes que respetan de manera irrestricta unas convenciones que sin cesar cambian y enloquecen. Su novedad reside ahí, en las raíces que estos relatos aéreos no pueden dejar de esconder. Libros anticriollistas y antirrealistas que suceden sin embargo en un campo abiertamente chileno, San Agustín del Tango, poblado de personajes con apellido de localidades chilenas (el doctor Hualañé, Rubén de Loa, Martín Quilpué) que se comportan con una mezcla inesperada de cortesía y moderación con raptos de violencia o irracionalidad contada con una imparcial flema también muy chilena.

Las novelas de Juan Emar, en toda su indescriptible audacia, estaban condenadas a ser realistas. No podían dejar de ser denuncias y testimonios de un mundo en completa descomposición y reconstrucción. Eran las novelas del hijo del hombre que quiso modernizar Chile y terminó traicionado y expropiado por sus hombres de confianza. Eran el testimonio de esa modernidad a medias, de esa vanguardia montada sobre un secreto andamiaje colonial que permanece detrás de todos los intentos de transformación. Eran, con todo su humor chaplinesco, con todo su colorido de carnaval, una insolencia. Así la leyeron sus enemigos. El más temible de ellos, el crítico literario Alone (el que inspiró el Farewell de Bolaño), trató a Emar y sus libros con un desprecio que heló para siempre la sangre de por sí fría del escritor de Un año. Al resto de la crítica no quedó más que seguir al maestro. Hasta su amigo Vicente Huidobro confesaba a quien quisiera escucharlo que “Pilo escribe con las patas.” Nada sacó Neruda con compararlo con Kafka en el prologo de Diez, su libro de cuentos, el único que obtuvo a la hora de publicarse algo parecido al éxito; Emar quedó confinado para tirios y troyanos a la categoría de raro, millonario que escribe cosas raras, ermitaño semienloquecido que debería haberse dedicado a la pintura.

El intento de nacer a la vida literaria del eterno nonato Juan Emar lo convenció aún más de la necesidad de recluirse en algún feto materno. Sospechoso para los salones aristocráticos por ser el hijo rico de un recién llegado, demasiado francés y millonario para cualquier otro círculo, se inventó en Umbral su propio mundo, pueblo, sociedad, amigos y enemigos, calles, iglesias, en un proyecto que consumió lo que le quedó de vida. Distraído en este intento, apenas se enteró de que los nuevos lo leían. Escondido lejos, en el silencio y el campo, solo, completamente solo en ese vientre de palabras y simetrías inesperadas, murió el 8 de abril de 1964, casi treinta años después de que en una fiebre arrebatadora decidiera publicar de una sola vez tres libros en un año. La audacia había quedado, con treinta años de relativo silencio, compensada. Nadie sabe si murió en paz o no. Pablo Neruda predijo que no, Chile no le mezquinaría a Emar la posteridad. No era este el destino más singular para Juan Emar, que miró siempre de reojo la vida, empezar recién muerto a nacer. ~