En una imagen que lo retrata endiabladamente bien, Julien Benda se presenta a sí mismo, feliz, en travesía en medio del Océano Atlántico, encerrado en su camarote, escribiendo como si estuviera recogido en su casa. Rodeado de tormentas, de traicioneras corrientes subterráneas y de calmas engañosas, transcurrió la larga vida de Julien Benda (1867-1956), casi noventa años interrumpidos hace medio siglo, un 7 de junio. Autor de una famosa profecía (La Trahison des clercs, 1927), uno de aquellos libros que se citan sin ser leídos, Benda es digno de recuerdo pese a no haber sido un gran escritor, ni siquiera un brillante estilista en aquellos tiempos remotísimos en que hablar de literatura casi equivalía a hablar de literatura francesa.

Tampoco fue Benda un filósofo, y hasta como maniático enemigo de Bergson hubo de ser archivado entre los comentaristas menores. Su única novela (La ordenación, 1912), aunque compitió por el Premio Goncourt en 1911, deja mucho que desear. Y su teoría literaria, que niega toda la literatura moderna en nombre del racionalismo kantiano, es poco menos que calamitosa, como lo comprobará quien se atreva a leer Belphégor. Essai sur l’esthétique de la société française dans la première moitié du XXe siècle (1918). Pese a todo ello, Benda sigue siendo un amuleto entre iniciados, uno de los pocos maestros modernos que sólo se representa a sí mismo y que, al hacerlo, ilumina y ennoblece los años salvajes del siglo XX.

El argumento central de La Trahison des clercs es más o menos conocido: el clérigo, es decir, el intelectual moderno, se debe a los valores universales y eternos, supratemporales y desinteresados, de la verdad y de la justicia tal cual los establecieron Erasmo y Spinoza, Voltaire y Kant. Al organizarse políticamente, al transformarse en ideólogo y simbolizar el odio político, denunciaba Benda, el clérigo traiciona su regla, a esa corporación del saber ante la cual contrajo sus votos.1 Ello no quiere decir que Benda fuera contrario al compromiso político de los intelectuales, pues pocos se comprometieron tanto como él. Se oponía a subordinar las verdades universales al imperio de la clase, de la raza, de la nación o del partido. No era fácil (no lo es) fijar la frontera entre lo universal y lo particular, como lo demuestra su propio derrotero intelectual.

Escrita contra la Acción Francesa, que apenas en 1926 había sido condenada por el Papa, La Trahison des clercs iba más allá de la derecha católica, convirtiéndose en un libro que exhibía la gravedad del compromiso contraído por intelectuales sirvientes del fascismo y del comunismo. Benda acusaba lo mismo a Marx que a Nietzsche, a Péguy que a Sorel, y fue el primero en equiparar a los regímenes antiliberales y antidemocráticos como una maldición que caía sobre Occidente.

Charles Maurras acusó el golpe y Benda fue calumniado como la caricatura del “pequeño judío francés”, el hombre sin nación que socavaba los cimientos de la patria, de todo aquello que se pretendía eterno. No le importaban gran cosa las injurias: intolerante contra la intolerancia, se alimentaba de los insultos como otros de los aplausos. Cubrió, día y noche, la plaza del antifascista de la Nouvelle Revue Française (NRF), publicación de la que llegó a ser un símbolo pese a no ser de la casa y a pesar de que varias de sus víctimas consuetudinarias (André Gide, Paul Valéry) se contaban entre los fundadores de la revista. No faltó, durante toda la década, a ninguna de las citas históricas: rechazo temprano del nacionalsocialismo, defensa de la República Española y denuncia del abandono al que la sometieron los gobiernos franceses del Frente Popular, condena de la capitulación de Múnich, de las aventuras militares mussolinianas y del pacto germanosoviético, lo mismo que el presentimiento del régimen de Vichy, demostración, según él, de que en 1940 los franceses no querían ni libertad ni muerte, sino paz y servidumbre.

Según lo define Antoine Compagnon en un estudio reciente, Benda fue una especie de “reaccionario de izquierda”, un antimoderno descreído de los valores primigenios de la izquierda: la tendencia de la humanidad al progreso y la bondad primitiva del hombre.2 En un movimiento muy propio, casi íntimo, de ese judío integrado y republicano que fue, rechazó, en Le fin de l’Éternel (1929), toda filosofía orientada hacia el particularismo, denunciando las consecuencias de las falsificaciones nacionalistas. Francia era, para él, la casa de lo universal, la nación de naciones y la cuna de la libertad, la igualdad y la fraternidad. En la Unión Europea de nuestros días, que él predijo en el Discours à la nation européene en 1933, cuando el europeísmo era una extravagancia esotérica, se habría sentido, para bien y para mal, a sus anchas.

Julien Benda no fue exactamente un liberal, a menos que se considere a Kant el primero de los liberales, lo cual sería un exceso de confianza natural en aquel que pertenecía a un tipo de hombres que ya no existen, los polemistas, ejecutores de una violencia verbal actualmente no sólo insólita sino impublicable, para quienes la inteligencia era un duelo a muerte en los campos del honor de la prensa escrita. Benda quiso ser –según le dijo a uno de los hermanos Martin du Gard– un Santo Tomás de Aquino: pero siendo judío supo que le era imposible cumplir con ese destino, de tal forma que se dedicó a ser clérigo, es decir, a educar a la opinión pública contra la estetización de la política y la politización de la estética.

El sistema de Benda, a menudo considerado tan sólo un pastiche de Spinoza, proviene de Charles Renouvier, de una idea que también alimentó a Emmanuel Mounier (quien sacó conclusiones muy distintas): por ser persona (agente libre), el hombre puede hacer su propia historia. La fatalidad de la historia, así como el utopismo progresista, queda descartada, tal cual lo pensaba Benda, quien nunca se fió del marxismo, ese falso racionalismo que le parecía mesiánico y operático.

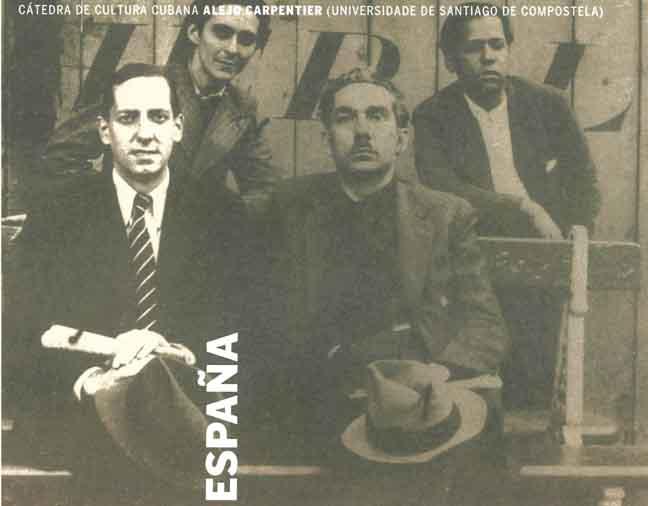

Delenda Germania, pedía Benda, para quien la entera traición de los clérigos no sólo era romántica sino alemana. Formaba filas en un pelotón antigermánico, francófilo y judío, que tras la Segunda Guerra Mundial, con pensadores como Vladimir Jankélevitch, ha tratado de hacer filosofía sin pasar por el siglo xix alemán, rehaciendo el camino de Kant a Kant. No es extraño que Benda (junto a su némesis Léon Daudet, uno de los jefes de la Acción Francesa) ocupara uno de los primeros lugares en la lista de los enemigos de Alemania buscados por la Gestapo. Escondido en Tolosa y Carcasona y tomando escasas precauciones, se salvó milagrosamente de una detención que lo habría conducido a los campos de exterminio. “No tengo nunca conciencia del peligro. Carezco de imaginación”, le dijo Benda a José Bianco cuando el argentino fue a visitarlo en 1947.3

Benda fue, en más de un sentido, la media naranja estética que cerraba el círculo del neoclasicismo de Maurras: execración de lo irracional y de su culto como la antimateria en expansión a la que había que culpar de la decadencia de Occidente. En opúsculos y tratados como Lettres à Mélisande pour son éducation philosophique (1925), Délice de Éleuthère (1935), La France byzantine (1945), Le Rapport d’Uriel (1946) o Du style d´idées (1948), condenaba el bizantinismo que de Flaubert a Sartre, pasando por Mallarmé, predicaba el arte por el arte, la autonomía de la literatura y la poesía pura: era un moralista confiado en el control utilitario de la imaginación. En eso se parecía a muchos de los escritores cuya traición denunciaba.

Creyó Benda, durante buena parte de su vida, que el clérigo debía conservarse célibe, hasta que entendió, sabiduría que da el tiempo, que no había forma más severa de reclusión monástica, de segregación de lo temporal, que el matrimonio. Y se casó, tal cual leemos en las tres partes de su memorable autobiografía: La jeunesse d’un clerc (1936), Un régulier dans le siècle (1938) y Exercise d’un enterré vif (1942).

Admirable por haber visto la traición de los clérigos y por haberle sostenido la mirada al Leviatán totalitario, a Benda le tocó escenificar el drama completo, siendo él mismo la prueba y la parábola: el clérigo que traicionó. El Holocausto, lo mismo que la prolongada matanza que en el frente oriental libraron los alemanes y los rusos, fueron acontecimientos de unas dimensiones inconcebibles, incluso para una mente tan aguda como la suya, un sobreviviente del caso Dreyfus en la Europa de la Guerra Fría.

Olvidado y ancianísimo, en esa pobretona pieza de hotel hasta donde fue a verlo José Bianco, Benda, crecientemente y en zigzag tras la Liberación, creyó ver en los comunistas a los legítimos herederos del humanismo, de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Tenía razones, pero no por ello deja de ser asombrosa la bendición que prodigó a los procesos estalinistas de Praga y Budapest contra los herejes de la posguerra. Al final, Benda fue el judío que creyó en la conspiración de los médicos judíos contra Stalin.

No sé si Benda conocía a George Santayana; lo dudo, pero habría considerado a ese filósofo, casi su estricto contemporáneo, como al clérigo en estado puro. Es cosa de recordar al Santayana que visitó Edmund Wilson en 1945, confiado a la caridad suficiente de las monjas en una clínica romana y ajeno a las ruinas del mundo. Ese estado contemplativo del clérigo, en Santayana y en Benda, no niega, sino afirma la escritura de una obra audaz que se desenvuelve, agresivamente, en el mundo. A principios del siglo XXI, cuando las sociedades abiertas tienen a sus críticos más desafiantes (y a sus enemigos más pertinaces) entre los propios clérigos que se educan en sus universidades, el pensamiento de Julien Benda, tenido en su tiempo por anacrónico, como una baratija dieciochesca, es, una vez más, inquietante. ~

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.