La literatura tiene que ver con las ciudades, con las familias, con aquello que se llama historia privada. Una de las ciudades más literarias del mundo es París. Londres también es una ciudad llena de literatura, desde Shakespeare, Milton, Dickens hasta el grupo de Bloomsbury y hasta hoy mismo. Sevilla tampoco lo hace mal. Y existe una mitología literaria de Buenos Aires, con Borges, con Leopoldo Marechal y Ernesto Marechal, con Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, con muchos otros. Además de los grandes espacios urbanos, existen los espacios cerrados, restringidos. El hotel de escritores más conocido y exclusivo de Francia y probablemente del mundo entero es el Pont Royal, situado a pocos metros del Bulevar de Saint-Germain y a media cuadra de la Editorial Gallimard, en París. El bar del hotel Pont Royal es toda una leyenda: ahí tomaron sus dry martinis gente como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jean Genet, Simone de Beauvoir. Me he alojado por primera vez en ese hotel, invitado por una misteriosa institución que se llama Unión Latina, hace algunas semanas. He llamado por teléfono a un amigo francés, poeta a sus horas, y me ha dicho más o menos lo siguiente: ¡Hombre! Estás en el hotel de los escritores que han arribado. Le contesto que sí, pero que no he conseguido que coloquen todavía mi fotografía en el vestíbulo, al lado de un muy joven Sartre en mangas de camisa, de Raymond Queneau en traje oscuro cruzado y corbata de mariposa, de Jean Paulhan. Eso ya vendrá, me contesta el otro, y me quedo con una sensación de optimismo, de gracia.

En el vestíbulo me espera Javier Tomeo, un aragonés áspero, parecido en el espíritu y hasta en la facha a Luis Buñuel. Áspero, dije, pero debería agregar: y a la vez enormemente afectuoso con sus amigos, ingenioso, lleno de un sentido del humor sorprendente. En una obra suya, un personaje le dice a una mujer joven y bella que le gustan mucho las bizcas, esto es, las turnias. Ella, entonces, amable, encantadora, se desatornilla el ojo derecho y se lo regala. Era una mujer generosa, como podrá observar el lector aplicado. Tomeo me dice casi lo mismo que le he dicho a mi amigo el poeta, pero en forma mucho más intencionada: deberían colocar nuestras fotografías entre las de todos éstos. No somos menos que ellos, agrega, y nos reímos de buena. Se me acerca entonces una mujer joven, de cara alargada y un poco extraña, interesante. Me hace preguntas sobre mi novela El origen del mundo y sobre la relación del texto con el cuadro de Gustave Courbet del mismo título. El cuadro perteneció a Jacques Lacan y a Laure Bataille, la hija de George Bataille, autor de La literatura y el mal, de la Historia del ojo, de muchos otros libros no menos célebres. Después supe que la joven periodista que me entrevistaba era nieta de Lacan y de Laure Bataille y que su madre había recibido el cuadro en herencia y lo había traspasado en parte de pago de impuestos al fisco francés. Javier Tomeo se rasca la coronilla. Pues mira, chico, exclama, mientras probamos los calamares de una tasca española del barrio de la Bastilla. París es así, comento. París tiene su lado trágico, su violencia, sus tormentas ocasionales, pero siempre puede ser una fiesta.

Cuando hacemos una charla compartida, pública, en uno de los salones del Pont Royal, llegamos a una conclusión que se podría llamar convergente: la literatura narrativa de hoy tiende a parecerse al ensayo y a la filosofía, así como la filosofía y el ensayo filosófico de estos días están llenos de ingredientes poéticos y literarios. Es una conclusión que también me sirve, de regreso en Chile, para un diálogo con Gianni Vattimo. De todos los filósofos contemporáneos, Vattimo es uno de los más literarios y más cercanos a las cuestiones estéticas. Es un lector de filosofías modernas que limitan por el sur, o quizás por el norte, con la poesía. Es un notable conocedor de Nietzsche y de Heidegger, pero conoce igualmente a Kierkegaard, a Jacques Derrida, a Lacan y a muchos otros. En sus ensayos busca un desarrollo y a la vez una salida de aquello que se ha llamado el nihilismo de Nietzsche. Plantea la idea de un pensamiento abierto, discursivo, evolutivo, menos rígido que las concepciones tradicionales del ser, más sujeto a la diversidad e incluso a la ambigüedad de las interpretaciones. Reflexiona largamente alrededor de esta idea y termina por sugerir la noción de un pensamiento débil.

Hice lecturas filosóficas alguna vez, sobre todo en mi juventud, y se me olvidaron. No sé si me quedó algo en alguna parte. Lo que me quedó, quizás, fue no tenerles miedo. Conté en broma que para intervenir en una mesa redonda con Gianni Vattimo, junto a Poli Délano y a Arturo Fontaine Talavera, me leí en un fin de semana las obras completas de Kant, de Nietzsche y de Heidegger. El amable auditorio no se tomó la molestia de creerme. Pero en algunos textos de Nietzsche, leídos hace largos años, encontré relaciones interesantes, estimulantes, entre su pensamiento y el lenguaje narrativo. Nietzsche, y sólo cito aquí de memoria y con mucha distancia, sostiene que no existen los hechos, que sólo existe su interpretación. Uno, desde el punto de vista del arte narrativo, podría decir que sólo existe el lenguaje con que los narra. Pero se puede ir un poco más allá. Si no existen los hechos, todo es ficción, incluso aquello que no lo parece. ¿Qué es la historia, por ejemplo: arte o ciencia? En otro texto, citado por Roland Barthes en un ensayo célebre, Nietzsche sostenía que el discurso histórico introducía coherencia en el caos de los sucesos del pasado. De manera que la historia y la ficción también se confundirían, concepto que me permitió escribir la última de mis novelas publicadas y la que termino de escribir en estos días, entre afanes y ajetreos varios, pero recurriendo a escondites y a lejanías oportunas. Los ministerios organizan encuentros a las once de la mañana; las bibliotecas preparan lecturas a las cuatro de la tarde; las embajadas y los consulados preparan “programas culturales”, eventos de todo orden. Habría que dedicar interminables jornadas al centenario de Pablo Neruda, y cuando ese centenario deje de celebrarse, vendrá otro. Para eso, para inventar esas cosas, están los consejos y las fundaciones. En medio de toda esta proliferación caótica, escojo el apartamiento y la coherencia enloquecida, limítrofe, de la escritura. Y que los ministerios y las bibliotecas, las instituciones culturales con su burocracia insaciable, me perdonen. Me amparo en Federico Nietzsche y tengo el firme propósito de no suicidarme ni volverme loco.

Gianni Vattimo, para mi sorpresa, habló más de literatura italiana que de cualquier otra cosa. Habló de Cesare Pavese y de Alberto Moravia. Sostuvo en forma enigmática que la literatura italiana de ahora, de este momento, no entra en la sustancia de las cosas con la misma fuerza que la literatura de la posguerra. Me pareció vislumbrar en algún momento una crítica a la manera de escribir novelas de Umberto Eco, una persona que lo sabe todo y que es capaz de hacer todo: semiótica, lingüística, filosofía medieval, novela contemporánea. Eso, por lo menos, es lo que me pareció entender. Vattimo manifestó una preferencia por antiguos narradores que se podrían llamar realistas, aun cuando su realismo era bastante libre y mantenía un tipo de unidad que se afirmaba en el ritmo, en la atmósfera, en un tono que estaba cerca de la poesía. Habló mucho, también, de la influencia de los grandes escritores norteamericanos de los años veinte en adelante. Llegué a la conclusión de que nosotros, en los años cincuenta, en este remoto país, leíamos las mismas cosas. Cuando Claudio Giaconi concedió su entrevista de prensa, dijo que el “Faulkner chileno” era él. Claudio era Faulkner en los días en que no era Gogol, y el Parque Forestal era el condado de Yoknapatawpha cuando no era un malecón de San Petersburgo. En eso consiste la literatura: en esa elaboración de leyendas, en esa capacidad de transposición y mixtificación. También leíamos, igual que el joven Gianni Vattimo, a John Steinbeck y a John Dos Passos. Esos mosaicos narrativos de la famosa trilogía de Dos Passos, hoy perfectamente olvidados, eran, a pesar de lo que acabo de decir, inolvidables. Me acuerdo de un caballo de un policía de Nueva York que caracoleaba frente a una estatua, en una mañana de ceremonias. Me acuerdo de una escena en que un personaje medio borracho entraba en un bar y la conciencia, de repente, se le oscurecía. Era que le habían pegado un botellazo en la cabeza y que el personaje había muerto. Me acuerdo de cuentos de Ernest Hemingway, de William Saroyan, de un escritor que se llamaba James Farrel. ¿Alguien se acuerda entre nosotros de James Farrel? El único que se acordaba de todos estos nombres de estas literaturas, en forma infalible, era Jorge Teillier, el poeta, pero Jorge se murió hace años y la memoria colectiva sufrió una pérdida grave. Por muchos homenajes que se organicen, por muchas estatuas, nombres de hoteles, de calles, de aeropuertos, que se levanten y se pongan, nada puede reemplazar la conciencia viva de un poeta. Es una maquinaria delicada, y ocurre que cuando está viva la respetamos poco. Vattimo, profundo conocedor y admirador de Nietzsche y de Heidegger, dice que no siente gran simpatía humana por ninguno de los dos. Nietzsche vivía obsesionado por asistir a sesiones de té con pastelillos ofrecidas por baronesas y duquesas. Heidegger era un alemán de bigotes, más bien rechoncho, de ojos chicos, igual a miles y decenas de miles de habitantes de la Selva Negra. Para colmo, fue nazi de carnet y de partido. Llego a una conclusión más: además del respeto por los escritores y los pensadores vivos, no está mal un poco de irreverencia después de la muerte. Es una necesidad, una cuestión de higiene. Me piden que forme parte de un Comité de Honor en alguna ciudad de este planeta y creo que me voy a excusar. Pensando en la necesaria irreverencia de ultratumba. ~

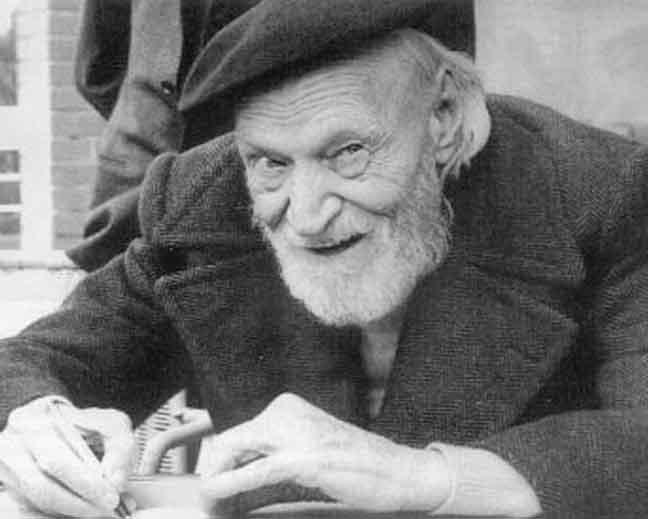

(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.