La ceremonia del traspaso del poder, celebrada en Brasilia en la explanada del Palacio do Planalto, la sede del gobierno brasileño, tuvo el 1o de enero pasado unas características significativas. No fue sólo que los colores, uno de los trazos distintivos del Brasil en el imaginario mundial, resplandecieran en la teoría espacial casi inhumana concebida por el arquitecto Óscar Niemeyer, destacando entre ellos el rojo —tan devaluada su simbología ideológica en las gestas políticas actuales— del Partido de los Trabajadores, un rojo vibrante que se adueñó de la explanada como de buena parte de las calles de las principales ciudades del país. La algarabía popular, que en estas ocasiones suele imponer mucho de su empaque irrefutable, como si de un coro festivo continuado se tratara, reforzó el sentido emblemático del acontecimiento que se plasmó en el balcón del palacio, a pleno aire libre: por primera vez en cuarenta años, un presidente electo pasaba la banda presidencial a otro presidente electo. Se cancelaba, con ese ademán civilizado, un ciclo histórico fatídico, marcado por el desarreglo político, la dictadura militar, la anarquía económica. Y el Brasil que comparecía allí, en aquel Distrito Federal altivo, poco tenía que ver con el Brasil de cuatro décadas atrás, cuando por igual hicieron crisis la módica ilusión desarrollista de Juscelino Kubitschek (1956-1961) y el designio asistencialista y de corte populista de Jango Goulart (derrocado por un golpe militar en 1964); en el tránsito —en el tránsito de los años recientes—, se dejó en el camino al menos a una parte de un país rural, atrasado, tornadizo, y en cambio se irguió un país de signos modernos, con una organización institucional más sólida y sana, un fuerte mercado interno y pujante en numerosas vertientes de su proceso industrializador. También, un país más o menos similar, con sus contradicciones brutales, con su convivencia de la desdicha y la sofisticación, con su apego a fórmulas arcaicas y su simultánea adhesión al impulso regenerador, a algunos de sus pares de la región latinoamericana.

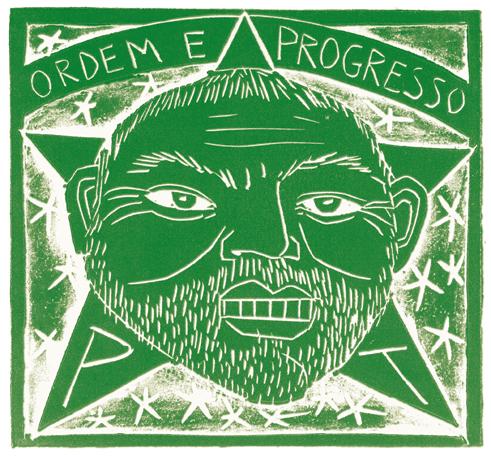

Pero sucedía algo más ese l0 de enero. Quien subía a la cumbre del poder era Luiz Inácio Lula da Silva, un militante vinculado históricamente a las izquierdas, un metalúrgico curtido en la lucha sindical, el fundador —hacía apenas veintidós años— del único partido orgánico del espectro político nacional. Un hombre del nordeste paupérrimo llegado en los cincuenta a Sao Paulo, el gran Estado capitalista, la ciudad baudeleriana por antonomasia celebrada por Lévi-Strauss, con una mano atrás y otra adelante a vender naranjas en las calles de Santos, alguien sin estudios académicos, un hombre tenaz que construyó su victoria con base en derrotas sucesivas y en equivocaciones sonadas, un hombre —en fin— que sedujo al electorado del comienzo del milenio, tan urgido de mudanzas como cualquier otro, con una fórmula simplista: “Lulinha, Paz e Amor.” No llovió, como lo pronosticaron los meteorólogos, ese mediodía de verano de clemente calor tropical, y no hubo incidentes en el trayecto de Lula entre el Planalto y la sede del Parlamento —con la simpática excepción de una falla del coche que llevaba al nuevo presidente, un viejo modelo Rolls Royce descapotado que se negó a subir un repecho y debió ser empujado a pulso firme por los guardias de seguridad. La normalidad institucional cerró su perfecta parábola transparente con dos imágenes opuestas y complementarias: mientras Lula recibía en el Congreso un baño de solemnidad y en las afueras olía a multitudes, Fernando Henrique Cardoso, el presidente saliente, tomaba un vuelo que lo conducía a Guarulbos, el aeropuerto de Sao Paulo, para embarcar hacia París y disfrutar de unas vacaciones después de ocho años de trajín gubernamental. Los dos iconos capaces de resumir, desde su común oposición a los regímenes de excepción, al Brasil del presente —uno, el de añejas veleidades revolucionarias, símbolo patente y crecido de un país indigente, endógeno, generoso; el otro, el de argumentos reformistas, profesor de sociología que en su mandato tentó con éxito una puesta al día de inspiración liberal, símbolo de un país abierto, ilustrado y con vocación de eficiencia— coronaban así sus respectivos destinos individuales. También (¿sobre todo?) se coronaba el Brasil colectivo al escenificar, a través de esos ejemplos de una movilidad social de alas igualitarias y tinte desprejuiciado, y de forma tan pasmosamente teatral, la etapa más inmediata de su historia.

La opinión unánime era que vencía, sobre una y otra de esas figuras públicas lastradas de expresión y resonancia, triunfal en su espectacular dictum autolegitimador, un nuevo mito ordenador: la democracia brasileña —la cuarta democracia del planeta, con ciento quince millones de electores. Una democracia que hace una transición fulminante desde la dictadura de derecha a la izquierda variopinta en menos de dos décadas, que en su itinerario expulsa por corrupción a un voluntarista empedernido (Collor de Mello), que es capaz de recompensar en esa corta existencia a representantes de uno y otro extremo del espectro social (Lula, Fernando Henrique) y quizás hasta de demostrar con ímpetu aleccionador, al universo mundo en tensión de hoy día, que una tal democracia no se ejerce sólo para salvar las apariencias de las elites que, de modo reiterativo, y casi sempiternamente, se reservan el usufructo del poder. ¿Acaso el Brasil no cuenta entre sus hazañas con la de ser el pentacampeón mundial de futbol? ¿Acaso no fue, en su historia más lejana, la periferia que acogió, casi filialmente, a su metrópolis peregrina, y que consintió que un monarca imperial tuviera el privilegio de poner las primeras piedras unificadoras de la identidad republicana? ¿Acaso el propio arquitecto Niemeyer no edificó, para la ambigua celebración de los quinientos años del descubrimiento, una imponente plataforma que, desde los morros del puerto fundacional de Santos y extendiéndose sobre las aguas infinitas del Atlántico, santifica lustralmente la confluencia del Viejo y el Nuevo Mundo? ¿Acaso la “razón antropofágica” de il miglior fabbro Haroldo de Campos, esa capacidad de devorarlo todo y de todo transformarlo en el propio provecho, no es parte constitutiva del genio nacional?

Otra vez, pues, este l0 de enero del 2003, América Latina ganaba protagonismo y se situaba, en el concierto internacional, en un trance muy expuesto. No hay que olvidar, en efecto, que la América Latina fue en el siglo XX el escenario en el que cristalizaron —a veces de manera singular, a veces de manera pintoresca— buena parte de los mitos revolucionarios que, con el signo que fuere, recorrieron la centuria maldita. La Revolución Mexicana, el “Estado Novo” de Getúlio Vargas, el “justicialismo” de Juan Domingo Perón, la epopeya cubana con el Che Guevara y Fidel Castro a la cabeza, y la progenie de las dictaduras caudillistas y militares abusivamente “progresistas” (Perú, Bolivia, el propio Brasil) fueron otros tantos hitos de un desarrollo histórico conformado por encarnaciones políticas por lo general deformes, híbridas, bastardas. ¿Remedos, distorsiones y adaptaciones de un continente condenado a padecer las agresiones ideológicas ininterrumpidas que le llegan de fuera, y a reacomodar en sus fragmentos dispersos los sucesivos modelos originados en el núcleo de la madre europea, y que, en el traspaso, parecen acabar irremediablemente en la perversión y el extravío? ¿Rémoras de aquella “teoría de la culpa” (la imposibilidad de hacer y de llegar a ser) que permeó al pensamiento latinoamericano desde mediados del XIX y que tanto desveló a Sarmiento, Bello, Rodó, Martí, Vasconcelos? Estas tesis son de Louis Hartz y constan en un libro hipido: The Founding of New Societies (1964) ¿Seremos reos de reincidencia en este nuevo siglo? No es ocioso traer a colación estos antecedentes de carácter, digamos, ideologicointelectual: ayudan a entender el presente y, al revelar el pasado, se proyectan sobre el futuro. Vayamos al grano.

En principio de cuentas, y muy decisivamente, el triunfo de Lula ocurre en un momento melancólico de las izquierdas, cuando están desorientadas y han perdido sus últimas grandes batallas: la derrota de los socialistas franceses, la disolución del Partido Comunista italiano y la pérdida de garra de El Olivo, la eliminación de la Cláusula iv —la que afirmaba la eventual entrega de los medios de producción a los obreros— del Estatuto Laborista británico. Las izquierdas, hoy, tienen un único denominador común: viven más entre interrogaciones que entre afirmaciones. ¿Economía de mercado o economía con mercado, globalización relativa o total o soberanía nacional, más Estado o menos Estado? Es cierto que el caso de Lula presenta, en tal contexto, características que le son propias. El Partido de los Trabajadores, siguiendo los dictados de su líder, en la campaña electoral abjuró de su ideario izquierdizante (“Yo cambié, el PT cambió, el Brasil cambió”, resumió Lula), prometió olvidar su intolerancia casi religiosa y aceptó las reglas que norman el funcionamiento de los países modernos. Y, en otra vuelta de tuerca peculiar, sus compromisos con las izquierdas canónicas, clásicas, es más bien tenue: sus fuentes de inspiración más significativas no se hallan en los textos marxistas o comunistas ni en las teorías socialdemócratas europeas, sino en esos enérgicos pilares bifásicos que son la progresía católica de raíces tercermundistas (Lula es amigo cercano del teólogo Leonardo Boff) y la replicadora subclase universitaria (es fama que los dirigentes del PT profesan reverencia a las universidades). Ventajas y desventajas: de un lado, merma de herencias enojosas y, de otro, improvisación intelectual… A tales gérmenes espurios debe sumarse otro rasgo distintivo, no menos sintomático —no menos novedoso: el PT es, en gran medida, la consecuencia y el resultado del Estado burgués y capitalista de Sao Paulo, a su vez hijo por partida doble de los bandeirantes pioneros y de los inmigrantes foráneos y domésticos (entre ellos, uno de nombre Fernando Henrique Cardoso), y padre putativo del proceso industrializador del Brasil y, por tanto, de esa nueva clase social que son los obreros especializados, de los que Lula —con su profesión de metalúrgico— es un paradigma. De ahí que el PT tenga puntos de contacto con Solidaridad, la organización polaca surgida del movimiento sindical que derribó al régimen comunista del general Wojciech Jaruzelski, y que Lula se parezca algo a Lech Walesa. El inexorable mito integrador de la democracia alcanzó, por estos caminos zigzagueantes, la punta de su fulgencia prestigiosa a finales del pasado octubre, cuando Lula se convirtió en el presidente electo con mayor caudal de votos de la historia brasileña. El voto —ya se sabe— casi nunca es racional y táctico sino expresión civil (y moral) de un deseo comunitario en busca de encarnación; en este caso, es más que probable que exteriorizara una estrategia de compensación ante las crisis que genera la modernización —la globalización— en un país de regiones geográficas todavía agrestes, de penurias arcaicas en anchas fajas sociales y con una simiente joven muy a la intemperie.

Pervive, a pesar del cambio de piel, una coincidencia doctrinaria entre el mensaje petista y las perplejas izquierdas universales, una coincidencia que además encaja en una tradición de cuño latinoamericano: la tentación, más o menos vertebrada, de realizar una utopía en la tierra de la mano de un ser providencial y de volver así a los orígenes de una vida sin mácula, dichosamente igualitaria y felizmente redimida del pecado original del capitalismo. El discurso presidencial leído en la toma de posesión, ese ya “histórico” —como acostumbra a adjetivar la prensa— l0 de enero pasado, marchó en buena medida en esta dirección. Amén de organizar un equilibrio delicadísimo que complaciera o tranquilizara a cada uno de los sectores ideológicos que conforman al PT, su eje argumentativo, su trenzado reflexivo, se concentró en una letanía uniforme: la necesidad de crear “un nuevo ciclo de desarrollo social” y “un nuevo estilo de gobierno” en un país fracasado y roto, más próximo al penoso espejo africano que al excitante y multiplicado modelo occidental. “Hoy es el día —sintetizó Lula en un pasaje— del reencuentro del Brasil consigo mismo”. La realidad real es menos exclusivista. Hay un dato significativo, al que no se suele prestar atención en los análisis que se efectúan en el exterior: el Brasil votó abrumadoramente por Luiz Inácio Lula da Silva, por el hombre que creó el PT y que manda en sus diversas facciones, pero no votó por el Partido de los Trabajadores como formación política nacional, que apenas ganó la reelección de un gobernador (el de Matto Grosso do Sul) de entre ocho postulantes a hacerlo y la conducción de sólo dos Estados más (Piauí y Acre) y que perdió en Río Grande do Sul (uno de los lugares donde se había aquerenciado su práctica política). Y el Brasil votó, por supuesto, por una política social que erradique ese ofensivo 40% de indigentes que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza; también, por una política que elimine la violencia cotidiana que castiga la convivencia comunitaria, ligada tanto al desamparo social como a las ramificaciones del narcotráfico y la corrupción. No cabe duda de que Lula aprovechará los —hasta ahora estrechos— márgenes de maniobra que permiten los rígidos organismos internacionales de regulación economicofinanciera para paliar esos males en un país que nunca conoció algo semejante al welfare state: allí está su razón de ser presidente y allí están sus votantes mayoritarios. Es improbable, en cualquier caso, que se le reclamen cambios estructurales radicales: más que por un dudoso socialismo, los brasileños parecen haberse inclinado por unas reformas progresivas que amparen a los necesitados, reduzcan las distancias entre las clases sociales y garanticen un acceso generalizado a los bienes materiales y espirituales que articulan a las sociedades actuales. Por lo demás, hay que destacar que, al no contar con una mayoría clara en las cámaras, y al anidar en el PT varias y a menudo contradictorias corrientes ideológicas, la presidencia de Lula deberá esforzarse en reunir consensos coyunturales y en mantener apaciguados a los sectores oficialistas más recalcitrantes o más revoltosos. Así las cosas, habría que encontrar en ese sentido moderado del voto la manifestación de la mudança de mentalidade que se produjo en el Brasil de los años recientes, como aseguró con orgullo Fernando Henrique Cardoso en una de sus últimas intervenciones como presidente.

Venezuela, Argentina, Colombia: países en conmoción de la América Latina, vecinos fronterizos del Brasil, que más pronto o más tarde habrán de determinar, con las opciones políticas que hagan por su futuro, el porvenir inmediato de la región. Es imposible vaticinar lo que, al respecto, ocurrirá mañana, y menos aún en un mundo sobre el que pende una amenaza de guerra; cabe añadir, sí, que el recién estrenado gobierno brasileño ha puesto un celo especial en señalar que apoyará al muy castigado Mercosur, la convergencia sudamericana que incluye al Uruguay, el Paraguay y la Argentina, y que cuenta con Chile y Bolivia como miembros asociados, y que de hecho es una pieza clave en la diplomacia de la zona. ¿Saltará de ahí, de esa unión estratégica regional, a un proyecto de unidad continental en el que, por ejemplo, figure México, el otro coloso, tan enfeudado al TLCAN? ¿Se inclinará por aceptar los lineamientos del ALCA —el Tratado de Libre Comercio de las Américas— y presionará desde dentro para que los Estados Unidos depongan el proteccionismo sectorial que daña las exportaciones latinoamericanas? ¿En estos tiempos revueltos y de redefiniciones geopolíticas, el Brasil se resignará —como lo plantea, acucioso, el ínclito Helio Jaguaribe en un estudio reciente— a ser una “provincia” en un universo regido por la hegemonía sin tasa norteamericana o aspirará a convertirse en una “semipotencia” que cuente entre sus pares a la Rusia poscomunista y a la China posmoderna? ¿Se seguirá abriendo al exterior o resolverá retornar al aislamiento de los años plomizos? ¿Se propondrá contribuir a desentumecer a las izquierdas, echando las bases de una cultura sociológica que asimile las lecciones de la historia y lea con ojos frescos la complejidad en la que vivimos? En todo caso, y cuando pase —como todo pasa— la luna de miel de Lula con sus electores y con el país, el viejo y fastidioso principio de realidad llamará a la puerta y pedirá lenguas. Quizás haya llegado entonces el momento de recordar una perturbadora sentencia napoleónica: La tragédie, maintenant, c’est la politique. ~

(Rocha, Uruguay, 1947) es escritor y fue redactor de Plural. En 2007 publicó la antología Octavio Paz en España, 1937 (FCE).