En “Meditación sobre la técnica”, una serie de artículos de 1935, Ortega y Gasset explicaba cómo, en contra de lo que pudiera parecer, los seres humanos no producimos tecnología para satisfacer necesidades. Los humanos necesitamos resguardo contra el clima, comida y bebida, pero todas las demás especies animales se las han arreglado para sobrevivir sin necesidad de inventar artilugios para conseguir tales cosas: se refugian en cuevas o se acercan al fuego prendido por un rayo, cogen frutos de los árboles o hunden la cabeza en un riachuelo. Y eso mismo hicieron los humanos durante mucho tiempo hasta que, por razones que no acabamos de entender, se pusieron a fabricar herramientas que les facilitaran esas cosas y otras más sofisticadas. El fin de esas herramientas no era simplemente asegurar la subsistencia de la especie, que se podía conseguir con medios mucho más sencillos, sino tratar de obtener el bienestar de sus miembros. Los humanos no nos conformamos con vivir, queremos vivir bien y rodearnos de objetos que nos proporcionen comodidad y alegría.

Hoy puede parecer un poco excéntrico pensar que la tecnología es una producción superflua. Pero lo cierto es que intercambiar correos electrónicos, compartir fotos de nuestras últimas vacaciones, poder hacer transferencias bancarias desde el sofá o leer este artículo en una tableta no son ni remotamente, por buenas que sean, respuestas a necesidades naturales. Son lo que Ortega llamó una sobrenaturaleza: algo que los humanos inventamos con mucho esfuerzo e inversión para hacer, de acuerdo con nuestra visión del mundo e incluso nuestra ideología, la vida más cómoda o nuestra actividad más productiva. Y que con el tiempo nos parece imprescindible.

Aunque ahora nuestra sobrenaturaleza incluya innumerables cosas –la mayor parte de ellas ya algo viejas, como la electricidad, el agua corriente o el teléfono–, las más recientes, las que más nos asombran y las que más nos parece que están cambiando nuestra vida son las relacionadas con la información y la comunicación. Así lo atestigua un libro raramente omniabarcador y equilibrado entre las distintas tendencias a la hora de mirar esta clase de tecnología, Cambio. 19 ensayos fundamentales sobre cómo internet está cambiando nuestras vidas, publicado por OpenMind y el BBVA. En él, diecinueve autores, todos ellos relacionados con la tecnología, aunque en algunos casos procedentes de la sociología, la crítica cultural, la economía o la pedagogía, se detienen en otros tantos aspectos no solo del modo en que internet ha cambiado el mundo –cómo las cosas que hemos inventado han cambiado la manera en que vivimos y buscamos bienestar y productividad–, sino qué otros cambios podemos esperar en el futuro. ¿Qué objetos usamos y cómo los usamos y usaremos? ¿Cómo archivamos y archivaremos nuestros datos (y cuáles son las potenciales amenazas de ello)? ¿De qué manera nos organizamos políticamente y cómo puede afectar internet a ello? ¿Podemos seguir enseñando sin utilizar internet? ¿Seguiremos trabajando y haciendo negocios como lo hacíamos hace una década? ¿Cómo se verá afectada la manera en que expresamos nuestros afectos y nos relacionamos con los demás? Por resumirlo: ¿cómo afecta internet a cada uno de los aspectos de nuestra vida?

Lo mejor de Cambio es que, a pesar de estar escrito básicamente por grandes optimistas con respecto a lo que internet puede hacer por nosotros, no es, por lo general, presa del utopismo que en no pocas ocasiones muestran quienes piensan en estos asuntos. Michael Nielsen explica qué son los hoy tan mencionados big data y la gran potencialidad en la creación de “una base de datos que contenga todo el conocimiento humano”: sus consecuencias en el diseño de políticas, en la investigación científica y el conocimiento humanístico son inmensas, pero también existen riesgos de que estos almacenes de información sean propiedad de grandes empresas de ambición monopolística o gobiernos poco escrupulosos o poco eficientes. La red es sin duda un espacio de libertad, pero, como sostiene Mikko Hypponen, no podemos dar por sentado que seguirá siéndolo cuando cada vez se producen más ciberataques promovidos no solo por simples delincuentes –para enfrentarse a los cuales la policía muchas veces dispone de pocos recursos– sino también por Estados de toda clase. Juan Ignacio Vázquez muestra un futuro poblado por el “internet de las cosas” en el que la computación nos permitirá corregir nuestras malas posturas corporales, hacer más y mejor ejercicio y controlar las calorías que ingerimos, pero, como afirma en su ensayo Dan Schiller, es también muy posible que las nuevas tecnologías empeoren las situación laboral de muchos y aumenten las desigualdades. Internet, en palabras de Manuel Castells, nos ha permitido experimentar un “enorme desarrollo de las conexiones en red como mecanismo fundamental de la estructuración y el cambio social en todos los aspectos de la vida en sociedad”, pero como señala Morozov, no es seguro, como hemos visto con las recientes revoluciones en el mundo árabe, que eso nos lleve a una organización política mejor y más democrática a corto plazo.

“Las tecnologías no nos cambian, sino que nos proporcionan affordances [potencialidades] que nos permiten ser nosotros mismos, hacer las cosas que nos gustan o que necesitamos hacer con una mayor facilidad”, afirma Paul DiMaggio en referencia a las industrias culturales y cómo consumimos lo que estas producen. Pero su frase es probablemente aplicable al resto de actividades humanas que ahora se están viendo alteradas por el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Como decía Ortega hace ya casi ochenta años, la tecnología no surge para solventar necesidades, sino para aumentar los estándares de vida. Los autores de Cambio exploran con inteligencia y mesura cómo internet ha incidido y puede incidir en la conquista de un futuro mejor y más bienestante, pero es de agradecer que estén también aquí los muchos riesgos potenciales que esa apuesta por una nueva tecnología comporta.

Si la historia nos dice algo, cabe pensar que el futuro de la humanidad puede ser perfectamente mejor que su pasado. No faltarán frenazos, pero el proceso de innovación tecnológica que tuvo sus puntos álgidos en el Neolítico, la Revolución Industrial y, desde hace unas décadas, la Revolución Tecnológica de la que internet es quizá el elemento más evidente, puede seguir aumentando nuestro bienestar terrenal, quizá no solo en el aspecto material sino también, incluso, en el moral. Los razonamientos moderadamente optimistas de Cambio señalan en esa dirección con buenos argumentos. Pero parece evidente que, una vez más, necesitaremos que a los cambios culturales y los cambios tecnológicos -dos cosas que se realimentan constantemente- les sigan cambios políticos que nos permitan conservar lo que de bueno hemos conseguido ya y limitar los potenciales daños del cambio. Como señalaba hace unos meses The Economist, las revoluciones tecnológicas suelen suponer mejoras en el bienestar a medio plazo, pero quienes conviven con ellas, en muchas ocasiones, pueden perder calidad de vida porque la tecnología tiende a destruir empleos y a aumentar, aunque solo sea por un tiempo, las desigualdades. Los cambios pueden ser buenos, pero hay que hacer buenos los cambios, como explica de manera útil este libro.

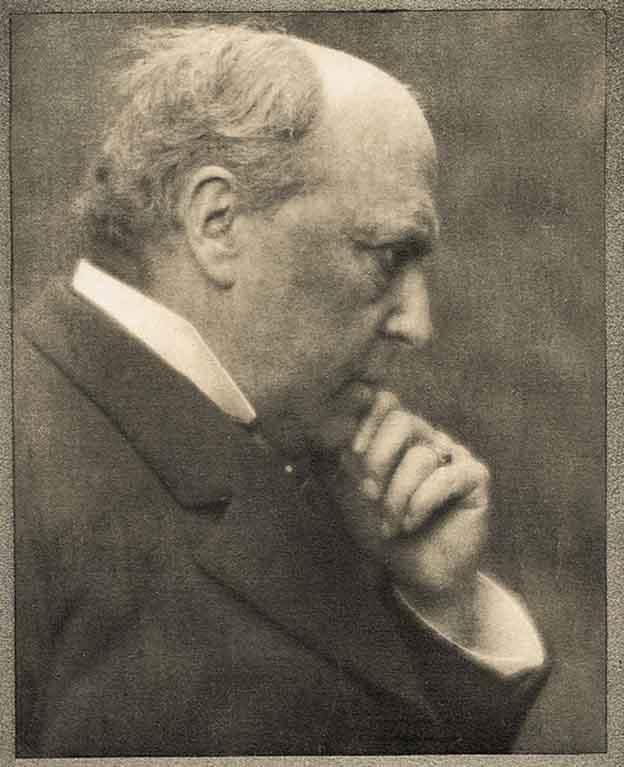

[La imagen está tomada del blog de Eva Vázquez, ilustradora del libro.]

(Barcelona, 1977) es ensayista y columnista en El Confidencial. En 2018 publicó 1968. El nacimiento de un mundo nuevo (Debate).