Hasta donde recuerdo, solo dos juegos de “maquinitas” parecían convocar multitudes de espectadores: Street Fighter 2 y años más tarde, Pump it up. En los noventas, Street Fighter era nuestra versión de la pelea clandestina y suponía también habilidades para las cuales hubiera sido beneficioso tener 3 ó 4 articulaciones de más. Las maquinitas de la esquina reunían a una veintena de preadolescentes de por mi casa quienes se iban turnando por parejas el protagonismo. Era una locura: en la pantalla, había peleadores y escenarios de todo el mundo –Tailandia, Japón, China, Estados Unidos, Rusia, Brasil, India–, aunque por su apariencia cualquiera de esos personajes hubiera parecido extravagante en donde fuera. El juego de Capcom enriqueció nuestra idea de globalidad en una suerte de complemento a lo que habíamos aprendido de geografía con los Mundiales de futbol. Yo acostumbraba a usar al brasileño Blanka porque era el único latinoamericano en el catálogo, de la misma manera que escuchaba a Sepultura por similares razones. Y aunque también estaba Vega –ese español, que por sus movimientos más bien parecía como si a Joaquín Cortés le hubieran implantado la mano de Wolverine– nunca me he sentido identificado con los guapos.

Recuerdo que entre los espectadores siempre había un chico que no podía pagarse una ficha, pero que, si alguien le cedía su turno, era capaz de pasar por una decena de adversarios a tu nombre. Nadie sabía su historia ni de dónde había salido; de vez en vez aparecía en la tienda de la esquina para ofrecer sus servicios a algún niño torpe pero con monedas al que era fácil identificar porque que no podía hacer cosas tan sencillas como la patada en helicóptero de Chun-Li. El trato era simple dado que el recién llegado no aspiraba a la riqueza, sino solo a la celebridad posible en un barrio donde ya nadie salía a jugar futbol a la calle. Y estábamos conscientes que en el momento en que se pactaba el acuerdo, había que ponerse cómodos y decirle a quien tuvieras a un lado:

–Vas a agradecer haber nacido en esta colonia para ver esto.

Porque era verdad. Los dedos del nuevo se torcían más allá de lo humano y con la mirada fija en la pantalla, parecía más bien un niño prodigio en su examen de piano. Todos caían: Ryu, Guile, Zangief, uno a uno. Por la forma en que utilizaba a cada personaje, cualquiera diría que el forastero los conocía mejor de lo que dos amigos serían capaces de conocerse entre sí.

El chico sabía también combinaciones de las que nadie más tenía noticia. Realizaba acrobacias impensables para aquellos convencidos de que utilizar el tiger uppercut era una hazaña. Verlo golpear esos botones era otra forma de atestiguar su superioridad, porque a diferencia de los videojuegos de casa –cuyos controles el dueño de la consola te pedía cuidar como si estuvieras manoseando la porcelana de su mamá–, las maquinitas de Street Fighter necesitaban cierta violencia por parte del usuario.

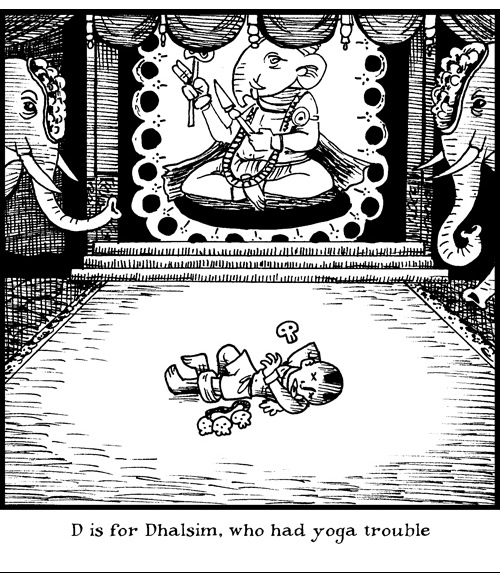

Su derrota fue algo más sencillo de lo que cualquiera hubiera imaginado. Ese día iban empatados a un round, un ñoño y otro chico del barrio. El forastero llegó y pidió el turno. El ñoño se lo cedió y el nuevo se quitó la gorra que llevaba, con el mismo gesto que usaría un peleador callejero: para nuestra sorpresa se había rapado el cráneo, quizá con pretensiones de verse más peligroso. De pronto alguien notó, de modo socarrón, que el forastero se parecía a Dhalsim. Otro chico hizo eco de la burla. Y uno más. Incluso el dueño de la tienda soltó una carcajada. Sin poder hacer nada para controlar la ola de risas, el forastero salió corriendo y nunca regresó. Años después me pareció verlo en un boletín de la PGJ, cuando me encargaba de editar la página de policía de un periódico. Su apariencia había derivado más a Sagat, pero no puedo asegurar que fuera el mismo tipo. Yoga Fire.

En una época donde las carencias de mi casa eran muchas, los juegos de video llegaron a mi vida como una experiencia comunitaria. Años después, cuando vuelvo a esas historias, siempre las asocio con un grupo de chicos cuyos nombres nunca aprendí del todo. Finalmente nada ilustra tan bien el fervor que mi generación sintió por Street Fighter que la tarde en que asistimos a la función de estreno de la película. Fue nuestra despedida y al mismo tiempo una redención. La enseñanza vino, por supuesto, de la mano de Raúl Juliá: no importa todas las horas de adolescencia desperdiciadas en ese juego, nada superaría la vergüenza de que M. Bison haya sido tu último papel en la vida.

(Imagen)

es músico y escritor. Es editor responsable de Letras Libres (México). Este año, Turner pondrá en circulación Calla y escucha. Ensayos sobre música: de Bach a los Beatles.