Quieto sobre un cable o la rama de un árbol, un oriol (Icterus galbula) es un animal grande en el que la intensidad del color anaranjado del plumaje del pecho contrasta escandalosamente con el negro mate en la cabeza y el trazo nítido de las bandas blancas sobre las alas. Al sol y en vuelo es una criatura rauda y refulgente. Contemplarlo en acción es un raro ejercicio de holganza en la velocidad y la desaparición: cuando se alza es una raya anaranjada en el cielo, casi un fénix que asciende y se desvanece en un instante.

Un oriol estuvo rondando mi barrio por los mismos días en que la atención pública completa de los Estados Unidos se olvidó de la ocupación de Iraq para concentrarse en el triste hallazgo de que Sammy Sosa, el bateador estrella de los Cachorros de Chicago y el jugador con más visibilidad en las Ligas Mayores, usó un bat con alma de corcho. El pájaro aparecía con cierta regularidad hacia la hora del almuerzo, cuando estoy trabajando solo en casa, por lo que no podía enseñárselo a mi hijo, que a esas horas está en la escuela —ver al ave emblemática del equipo de beisbol de Baltimore tiene algo de hazaña. Tengo certeza sobre las fechas porque después del desayuno en que discutimos la noticia según la cual las radiografías de los bates de Sosa mostraban que el adulterado era sólo el que se le rompió, nos encontramos al oriol de camino a la escuela. Esperamos a verlo alzarse hecho una bola de fuego y, dado que íbamos con el tiempo justo, tuve que firmar el retardo para que lo dejaran entrar.

De entre la modesta colección de tarjetas de beisbol que atesora el niño, sus dos más preciadas son una firmada por Melvin Mora, el jardinero derecho de los Orioles, y otra con la efigie de Sammy Sosa, el inmigrante dominicano que con un tezón del tamaño de sus espaldas conquistó y puso a sus pies a la gente común del país más arrogante del mundo. Dos de cada cinco niños gringos son capaces de identificar la foto del bateador entre las de otros jugadores, y uno de ellos opina que es su beisbolista favorito. Desde que tomó conciencia de ese culto al buen clima que es el beisbol, mi hijo formó parte de la secta millonaria de los fieles de Sosa a pesar de que su corazón está con Baltimore. Su debilidad por la estrella dominicana nunca entró en conflicto porque los Orioles y los Cachorros juegan en ligas distintas y, hasta este año, nunca se habían cruzado en la rifa de los juegos de interligas.

Entonces sucedió lo impensable y, como siempre, todo a la vez: Sammy Sosa fue descubierto haciendo trampa y su primer partido fuera de Chicago después del escándalo se jugó en Camden Yards. Compramos boletos para poderlo ver arrojándose contra la bola antes de decidir si nos encontrábamos entre los que creen que el bat adulterado fue una estrategia desesperada por elevar sus estadísticas o —como él dice— un penoso accidente.

El pitcher de los Orioles que abrió contra Chicago suele lanzar consistentemente a una velocidad de entre 79 y 85 millas por hora. Su poder está en el efecto porque la pelota es visible para el jugador al que enfrenta. Cuando Sosa pasó a la caja de bateo por primera vez, todavía estábamos indecisos: una mitad del público lo abucheó con suavidad por tramposo y la otra aplaudió discretamente la humildad con que se había disculpado. Mi hijo tomó un atajo diestro y consistente con su sabiduría de siete años: abucheó y aplaudió al mismo tiempo. Sosa se acomodó sobre el home, abrió las espaldas, subió el tolete y conectó un doble feroz de aire premonitorio. Al poco hizo la primera carrera del partido, seguida por otras tres que los Orioles no fueron capaces de remontar.

Todos los seres humanos pueden ver una pelota que viaja en su dirección a ochenta millas por hora, esa velocidad marca la diferencia entre los profesionales y todos los demás. En la casta dorada de los grandes jugadores ofensivos hay dos tipos de estrellas: los que funcionan por estadística y los que nacen con la vista milagrosa. Los primeros tienen en la cabeza el patrón de comportamiento que sigue un pitcher y lanzan el bat con toda su alma a donde calculan que va a estar la pelota sin importar la velocidad a la que venga. Los bateadores superdotados pueden ver la bola una vez que ha sido lanzada, así que la colocan donde quieren. Cuando todos los demás veríamos una raya anaranjada, ellos verían un pájaro.

Tras los primeros tres turnos al bat de Sammy Sosa seguíamos sin saber a qué clase pertenece porque los lanzamientos no iban lo suficientemente rápido para señalar si es un genio o un calculador. Esa información era decisiva para tomar una postura frente al corcho porque lo que hace un bat adulterado es conservar la misma fuerza pero con menos peso, lo que significa que el bateador cuenta con una fracción de segundo extra para calcular dónde y cómo le va a pegar a la bola: los físicos suponen que quien batea con un tolete relleno tiene una ventaja de seis pulgadas sobre los que no.

Conforme el partido fue avanzando el público impulsado por la frustración de la derrota inminente fue perdiendo la caballerosidad: para el tercer turno al bat de Sosa el rugido de las gradas ya tenía el tamaño de los cataclismos morales. Un espontáneo brincó al jardín izquierdo, se arrodilló frente al dominicano, y cuando éste se acercó le lanzó un par de corchos. La gente bañó de cerveza a los policías que lo sometieron: un hecho simplemente impensable en la generalidad de la conciencia gringa.

Para la novena entrada el entrenador de los Orioles, que sabe de masas sedientas de sangre, arrojó innecesariamente al campo a su cerrador estrella: Jorge Julio, un hombre capaz de lanzar rectas de más de 98 millas por hora. El poder de su brazo es tal que los sentidos no perciben la diferencia entre el momento en que sale el lanzamiento y aquel en que se escucha el golpe de la pelota en el guante del receptor. Sosa tenía el cuarto turno al bat y Julio le dio base por bola al jugador anterior para poder enfrentarlo. Para entonces el estadio completo estaba gritándole al héroe en desgracia el insulto que seguramente lo perseguirá por el resto de su carrera como visitante: “Corchero.” La ejecución se silvó de pie. Julió lo ponchó en cuatro lanzamientos feroces.

Ahora ya sabemos que el bat relleno era pura superstición: la trampa, para colmo, fue en balde. La estrella caída nunca pudo ver la bola; como la mayoría de nosotros, sólo vio pasar el fuego porque sus ojos no son capaces de discernir al pájaro. –

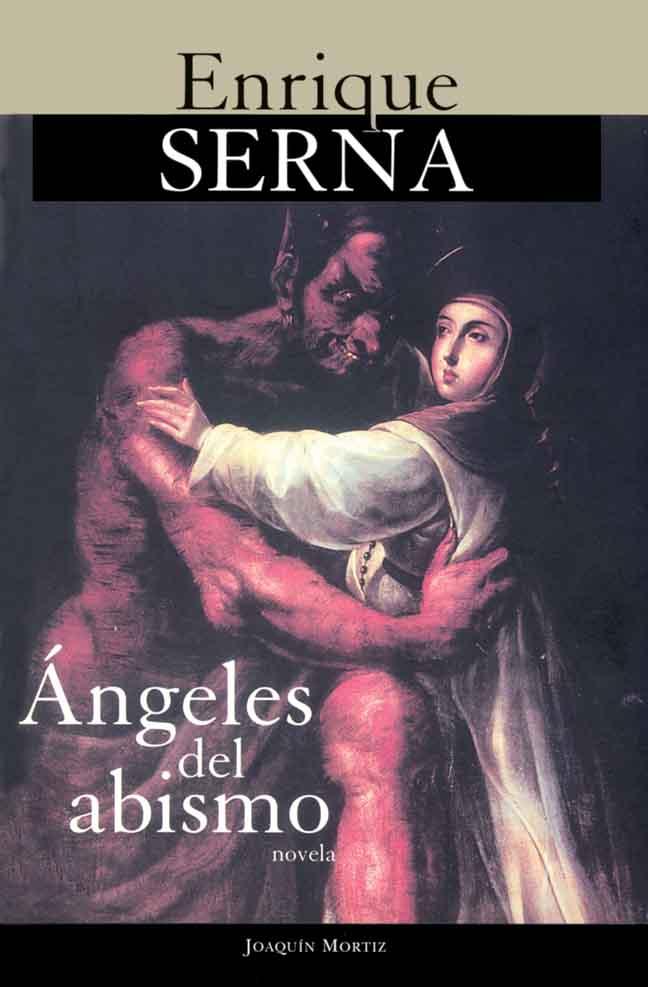

Picardías Coloniales

Luis Sandoval y Zapata, el misterioso poeta novohispano del que pocos textos se conservan, fue una figura estudiada a conciencia por Enrique Serna en sus años universitarios, cuando…

El señor del suspense / 2

En la apenas discreta cinematografía británica de los años treinta, que era sobre todo una muy conversada ceremonia del five o’clock tea (el inglesísimo té de las 5 pm), Hitchcock ya se…

Contra el doblaje

Hace poco, varias compañías de las realmente poderosas, Disney y 20th Century Fox entre ellas, obtuvieron un amparo contra una ley, concebida para proteger a la industria…

Mentir, el estilo personal de gobernar

En medio de un preocupante aumento de la pobreza, una crisis de salud nunca antes vista y la presencia cada vez más creciente del crimen, el presidente de México dedica su tiempo a…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES