El Congreso y el Senado de Estados Unidos, elegidos en noviembre de 2006, inician sus periodos de sesiones. Lo primero es saber si, después de la derrota de los representantes republicanos y del empate-victoria de los senadores demócratas, la guerra de Iraq va a plasmarse de manera violenta o gradual sobre el gran nicho de Norteamérica.

El presidente Bush ha enviado una propuesta de presupuesto para 2007 en la que sigue demandando miles de millones de dólares para una guerra que comenzó mal, sigue peor y nadie está seguro de que se pueda ganar. Mientras tanto, en las comisiones del Congreso y del Senado comienzan a desarrollarse trabajos para perseguir la corrupción durante esta guerra. La corrupción en la guerra de Vietnam fue limitada a dos o tres casos de militares ligados al tráfico de drogas; la corrupción en la guerra de Iraq tiene filos inéditos: uno, el de la corrupción estructural –sobre lo que el New York Times se permite ironizar al decir que el gobierno ya no es, como en la ensoñación de Gettysburg de Abraham Lincoln, “del pueblo, con el pueblo y para el pueblo”, sino de los contratistas, con los contratistas y para los contratistas–; otro, que ya empieza a salpicar, se refiere a la corrupción del package money: según ha reconocido el gobierno de Estados Unidos, mandó cerca de doce mil millones de dólares en metálico a Iraq, que fueron puestos a disposición de sus militares, sus servicios secretos y la administración civil iraquí.

Presupuesto y corrupción son el entorno en el que comienza el año, y frente a eso a Bush sólo se le ha ocurrido proponer recortes en el gasto social. El país, mientras tanto, empieza a sacudirse la modorra.

Un rudo despertar

Nueva York es más que una ciudad norteamericana. Es la capital del mundo y ha sido la capital de la tolerancia. Como uno de los signos de los tiempos que vivimos, el calentamiento global es cada vez más perceptible incluso en una ciudad que ha hecho de la magna celebración de la Navidad uno de sus rasgos característicos, tanto como lo son sus rascacielos o el teatro de Broadway. El clima, imitando a la política, tiende al caos. No firmar el Protocolo de Kioto y seguir destruyendo el planeta ha provocado que Nueva York tenga calor en sus calles y frío en el corazón.

Este invierno del descontento se recordará porque, durante uno de sus días sin frío, el número de muertos estadounidenses en Iraq superó el número de víctimas de los atentados terroristas del 2001 contra las Torres Gemelas (que fueron el acto de recepción profesional de Osama Bin Laden, alumno becado por el gobierno de Estados Unidos para estudiar la carrera en Afganistán).

Toda guerra tiene sus muertos inocentes. Por primera vez el pueblo estadounidense siente que la gran víctima de la guerra de Iraq no son sólo los jóvenes angloamericanos que mueren –o los latinos extranjeros que también lo hacen, intentando convertirse en ciudadanos estadounidenses–, sino la razón histórica de Estados Unidos.

Las banderas a media asta y sobre los ataúdes se convierten en realidad cotidiana en pueblos y barrios, y la irritación social está de regreso. Como en los peores tiempos de Vietnam, los estadounidenses viven con la violencia a flor de piel. Reaparecen las peores pesadillas nacionales, y cualquier ciudadano que no se llame George Walker Bush puede darse cuenta de que la victoria militar es prácticamente imposible, y que las acciones militares en Iraq han desangrado y puesto en entredicho muchas instituciones.

Y esto no es sólo porque las mentiras hayan sido la base, el origen y la razón de esta guerra, sino porque esta guerra demuestra, cada día, a cada hora, con cada muerto estadounidense, que el país no estaba preparado para morir por sí mismo, ni siquiera a la hora de tomar venganza por los atentados del 2001.

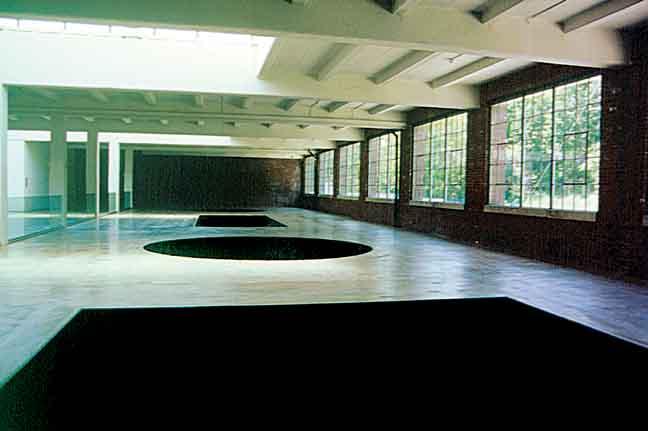

Sobre los cráteres que dejaron las Torres Gemelas tras el ataque de Al Qaeda contra todos nosotros, se podrán construir, sí, el Museo de la Libertad, las Torres de la Libertad y otras obras arquitectónicas que den testimonio de que somos más fuertes que quienes nos atacan. Sin embargo, el hecho de omitir, de suspender y perjudicar el orden constitucional exigirá que se someta a juicio a sus actuales gobernantes, y en medida tal que, si no se equilibra contundentemente el agravio legal y social, la consecuencia más grave de la derrota en Iraq y de todo lo que pasó al minuto siguiente de los ataques del 11 de septiembre será la destrucción de la fe en el entramado jurídico y en la razón histórica de Estados Unidos.

En todas las películas de Martin Scorsese, desde Taxi Driver hasta Infiltrados, al final aparece siempre el Estado, para hacer justicia. Imperfecta, pero justicia a fin de cuentas. En Buenos muchachos y en Casino, no importa lo poderosa que sea la Mafia, al final recibe un castigo institucional. En Infiltrados, signo de los tiempos y película de gran perversidad y cinismo social, la violencia está presente –como en casi todas las películas de Scorsese–, pero a los transgresores, a los malos, los castiga el deseo de venganza de alguien menos malo. Ahora no. Ahora el Estado ha dejado de importar.

Nadie ganó ninguna guerra sin conocer a su enemigo. Una de las viejas raíces del sentimiento de frustración y de fracaso de la sociedad estadounidense viene de descubrir que, tras el momento de gloria que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, el país estaba preparado para vender Coca-Cola, o llantas, y para hacer que los besos de Hollywood fueran los besos del mundo… pero no para saber lo que significaba ser un imperio.

Dice la historia que, tras recoger el cadáver acuchillado y pisoteado de César en las escalinatas del Senado, Augusto alzó la vista y vio una Roma de barro y cañas, y años después devolvió al mundo una Roma de cantera y mármol. Con Augusto, primer emperador, y su ministro y general Marco Vipsanio Agrippa, se produjo el desarrollo del entramado constitucional de Roma y sus territorios. César conquistaba militarmente e imponía la ley de Roma; Augusto imponía en lo esencial el control de Roma, pero permitía que dioses y reyes locales conservaran su lugar. Esto según Gibbon, cuya Historia de la decadencia y caída del imperio romano (Turner) podemos leer completa, finalmente, en español. Ningún soldado estadounidense entendió jamás la lógica de los combatientes coreanos o de la vida por un puñado de arroz, ni tampoco la de los charlies del Vietcong, y tal vez menos aún la mirada hostil de los iraquíes. Contar con arsenales donde abundan el napalm y las bombas inteligentes opone serias dificultades a la capacidad para entender las razones de los demás.

El 12 de septiembre de 2001, la gran pregunta era si Estados Unidos entendería que nunca más volvería a ser lo que había sido; si entendería que los recursos del mundo globalizado, y el conocimiento depositado en las redes del ciberespacio, fueron utilizados por sus enemigos para conocerlo y hacerle perder la inocencia en la soleada mañana del 11 de septiembre.

La violencia –la civil, la del desconcierto, la del temor– vuelve a las calles estadounidenses. Saben que están perdiendo esta guerra. Todavía no se enfrentan al hecho de que, al mismo tiempo que hacían a sus bombas cada vez más inteligentes, le iban quitando a la población civil razones para morir por su patria.

Es una crisis que va mucho más allá de la coyuntura; la crisis de una guerra a la que no fueron en razón de sus tantas veces invocado destino manifiesto para preservar un mundo de intereses y de valores, sino que fueron por mentiras, contra el enemigo equivocado. Se hace evidente la frivolidad de atacar “preventivamente” a los enemigos que podemos reconocer como tales –por su petróleo, la historia común, o sus teóricas ofensas–, y al mismo la incapacidad de saber nada sobre ellos.

Los estadounidenses no han entendido nada. Y no es que no puedan volver a ser “los buenos”; es que ahora, cada día, en cada pequeño pueblo de Estados Unidos, cuando llega la noticia de que otro joven más ha perdido la vida en Iraq, ni su madre ni su padre ni sus hermanos pueden ignorar, aunque no lo reconozcan, que nunca se ganó una guerra sin conocer a los enemigos. Y que a duras penas saben en dónde están parados.

Somos nuestros mayores

La conozcamos o no en carne propia, todos sabemos que la orfandad es terrible. Significa estar en la primera línea de fuego del propio cambio generacional, y que no tenemos a nuestros mayores para echarles la culpa de lo que pasa.

En el mundo de 2007 resulta hasta grosero meterse con Estados Unidos. Tal vez pueda seguir destruyendo nuestro planeta y aniquilando la fe en sus instituciones democráticas, pero hoy es tan grande su crisis y tan clara su incapacidad que los demás nos preguntamos ¿qué haremos ahora?

Estas noticias del imperio son malas noticias; no ha ocurrido que, como consecuencia de una evolución, se hayan ampliado los espacios de la libertad y la corresponsabilidad, sino que una crisis está reproduciendo la liquidación de la escala de valores, de las bases del sistema democrático estadounidense.

La gran pregunta para todos nosotros no es si ellos volverán a ser “los buenos”, sino ¿qué va a ser de nosotros, ahora que somos nuestros mayores?

La gran pregunta en todos los corazones y en todas las mentes es ¿qué hacer con la guerra de Iraq? Si no se puede ganar, si es un pozo sin fondo hambriento de vidas y dólares, si comenzó con mentiras y está siendo edificada sobre la injusticia y la sinrazón, ¿qué puede esperar el mundo que haga Estados Unidos con esta guerra?

Bush hijo quiso terminar lo que su padre no fue capaz de llevar a una culminación, y ahora el mundo se tendrá que poner de acuerdo sobre quién pone los muertos que detengan la oleada de fanatismo árabe. Si no se puede ganar y no se puede retirar, ¿quién y por cuánto tiempo debe seguir afrontando la catástrofe? ~