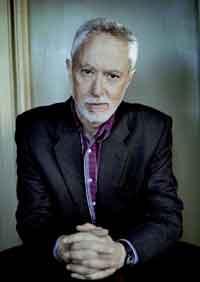

Este 9 de febrero el novelista sudafricano J.M. Coetzee cumple setenta años y bien podríamos decir que –como si se tratase de un legendario autor del pasado, cuyo atractivo se intensifica por la vaguedad misma del perfil biográfico– de su vida conocemos más rumores sin comprobar que hechos concretos. Cuando ganó el Premio Nobel, diversas fuentes divulgaron que su nombre completo era John Michael Coetzee, cuando en realidad la M es inicial de Maxwell. Salió a la luz la versión de que colegas suyos en la Universidad de Chicago decían con socarronería que la M era por Mystery (misterio). Testimonios de quienes se consideran amigos suyos arrojaban el dato de que en veinte años de conocerlo lo habían visto reír una sola vez. Vila-Matas señaló en una nota de periódico que se sabía que había comprado una casa en Cataluña, pero que nadie del lugar lo había visto. ¿A quién no han visto? A ese escritor importante cuyo nombre no sabemos repetir. En efecto, para entonces nadie se ponía de acuerdo siquiera sobre la pronunciación del apellido: con pompa los ingleses remarcaban un Cout–sii; los fonéticos hispanos, Coetse, tal como se escribe; siguiendo la pauta de las revistas de moda, que nos enseñan a articular propiamente los nombres de la cantante Sade (Shar–dei) o el actor Ralph Fiennes (Reif–Fains), un suplemento cultural señalaba que en este caso el nombre era Cut–se–o, pero una grabación con la voz del autor finalmente reveló que se dice Cutsí–eh.

Una lucha de tensiones entre la privacidad extrema y la exposición, entre la fama y la seriedad del huraño, todo contribuyendo a un elocuente enigma. Las fichas monográficas repiten que es reservado y posee una disciplina monacal, que no bebe ni fuma ni come carne, que recorre largos tramos en bicicleta temprano todas las mañanas, que suele no acudir a recibir los premios que le otorgan y manda, en su lugar, mensajeros o notas de agradecimiento. No concede entrevistas. Las excepciones son aquellas que concertó él mismo con David Attwell para un libro que planearon juntos, y una “conversación” que le permitió a la señora Jane Poyner y que resulta verdaderamente penosa, ya que el entrevistado casi no sale de los monosílabos y si lo hace es para mostrarse molesto o para desaprobar el andamiaje teórico de la catedrática inglesa. Una sola fuente consigna que se casó en 1963 y se divorció en 1980. Que tuvo un hijo y una hija, y que el primero murió en un accidente a los 23 años. (Ya acostumbrados a la circunspección del autor y a la pertinencia de sus razones, la mera mención de los hechos causa turbación y rubor.)

Más del apellido: Coetzee significa en holandés algo así como “ave de mar”. Eso trae veleidosamente a la mente lo que menciona Claudio Eliano en su De Natura Animalium: “cuando se les ve agitar las alas, se puede afirmar que habrá vientos duros. Si vuelan hacia tierra, esto significa que sobrevendrá un tiempo de tempestad”. El grueso de la obra novelística del punzante escritor tiene sin duda algo de recordatorio sobre la calidad tempestuosa de nuestro mundo. Siguiendo con las aves, es como si le llevara la contraria a las palabras del primer Cuarteto de T.S. Eliot: Anda, anda, anda, dijo el pájaro: la raza humana/ no soporta demasiada realidad. En la ficción coetzeeana no sólo no se soslaya, suaviza o dosifica la realidad más áspera, sino que se administra intensamente: a manera de medicina amarga pero, a final de cuentas, curativa.

Hay quien dijo, en son de mofa, que, para los parámetros de gravedad de la obra anterior, no encontraba en Diario de un mal año algo especialmente malo al año en cuestión: un escritor maduro se entusiasma con la joven que le transcribe textos y cavila sobre ella y su relación de pareja. En realidad, nada que ver con, por dar unos cuantos ejemplos, el investigador Eugene Dawn, quien apuñala a su propio hijo, un niño de brazos, o la relación de abusos mutuos entre Magda y Henrik en una granja perdida del Karoo, o las jornadas últimas de la profesora Curren, invadida de cáncer, o Michael K., en un peregrinaje sin fin con su madre inválida, a través de un país levantado en armas.

Las historias pueden resultar crudas, inmisericordes, lastimosas, pero, puesto que nada en sus construcciones es gratuito, lo que acaba reluciendo es el equilibrio de una estética superlativa, de terrible belleza, si se quiere. El sabio poeta chino Wei T’ai dictamina: “La poesía presenta el objeto para poder comunicar la emoción. Debe ser precisa respecto al objeto y reticente en cuanto a la emoción.” En Coetzee la carencia total de sensiblería produce, asombrosamente, como la música de su admirado Bach, la reacción más exaltada y extática del lector.

Regresemos a un aspecto de su vida personal: es sabido que, para cuando debe dictar una conferencia, el escritor ha desarrollado la práctica de leer pasajes de ficción; en alguno de ellos (“¿Qué es el realismo?”) el personaje es un escritor que asiste a un salón para dar una conferencia. Evidentemente, se produce un juego de espejos y de niveles de realidad. Pero no sólo se trata –como podría suponerse– de una estratagema para impedir la confrontación directa con un público, y así seguir evitando que se le evalúe en tanto individuo, al margen de su mero trabajo, y de paso poder ejercer en el campo que mejor domina, la narrativa. Cito al teórico Derek Attridge en su texto Confesando en tercera persona: “La verdad esencial respecto al propio ser, que es la meta de la confesión, no es sólo la revelación de lo que el autor supo desde siempre pero se quedó guardado por razones de culpa o vergüenza; más bien, es algo que emerge al narrar, si acaso emerge […] Entonces, no es que el texto haga referencia a la verdad, sino que la produce.” Así, si seguimos los lineamientos del credo de Coetzee en cuanto al valor de la confesión, necesariamente se desprende la conclusión de que él considera que al entregarle al auditorio un trozo de narrativa no está siendo esquivo sino que, de hecho, se está acercando lo más posible a la expresión de la verdad. A través de su escrúpulo radical, le restituye vida a la novela, el género que, como observa Kundera, dice lo que sólo la novela puede decir.

Ante mujeres y hombres esencialmente desnudos en medio de su mundo, como personajes de un desolado paraje pictórico de Caspar David Friedrich, la tendencia natural sería la de una lectura alegórica. Attridge opta, en oposición, por sugerir una interpretación literal de las once novelas de Coetzee: “Si todo es alegoría, nada lo es.” Lo que puede observarse es un sistema de correspondencias universales que es afín a Pitágoras: todo se relaciona, todo afecta a todo, nos hermana o destruye.

Tras un largo pasaje que va desde el horror y la oscuridad de las historias de Tierras de poniente hasta el cinismo desencantado que se filtra en Diario de un mal año, parecería reconocerse el dibujo de un recorrido que remata con el libro más reciente, la memoria Summertime, donde se alcanza un nuevo estadio en que se ha obtenido notable ligereza de espíritu, bastante de autoironía abierta y bastante de reconciliación del autor consigo mismo, a través de un tono que denomina “cómico-sentimental”, sin duda un logro culminante, y más aun tratándose de un prófugo del calvinismo. Da la idea de que la tempestad vaticinada por Claudio Eliano hubiese quedado atrás. Un motivo para celebrar a los setenta años.~